水泥混凝土路面加铺及处治设计

2021-07-14池育源

池育源

(山西交控置地有限公司,山西 太原 030006)

0 引言

水泥混凝土路面加铺和翻修工艺具有施工简单,且能够高质量快速地改善旧水泥路面的路用性能,因此旧水泥混凝土路面多采用加铺改造方案[1-3]。在对水泥路面进行改造时,如果水泥混凝土路面的承载能力较好,可直接加铺沥青面层,但在直接加铺前应对现状道路进行整体性能检测评估,再制定科学合理经济的设计方案。目前,水泥混凝土路面改造技术主要有挖除重铺、“白加白”和“白加黑”几种形式,其中“白加黑”具有资源循环利用、环境友好、易养护维修等优势[4-6]。当前我国在进行沥青加铺层设计过程中并没有相对完善的规范指导方法。依托某水泥混凝土路面改造设计,较系统地分析评估旧路使用情况,制定了切实可行的改造方案,项目实施后经过两年的运营,各项路用指标良好。

1 旧路评估检测

依托某市国道改扩建工程,一级公路,技术标准为双向四车道,设计时速60 km/h,路基宽度23.5 m,原有公路路面结构层为25 cm厚水泥混凝土面层+25 cm厚水泥稳定碎石基层+30 cm厚级配碎石垫层,交通等级为中等交通。

1.1 路面损坏状况检测

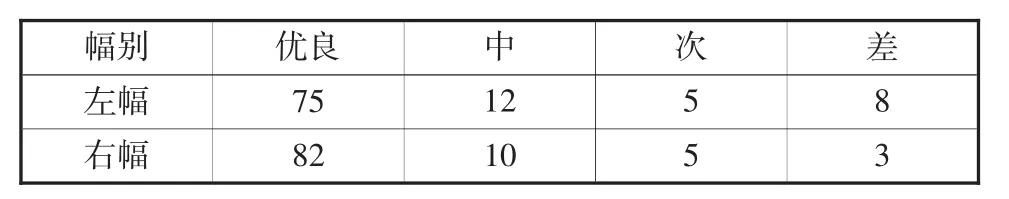

本工程参照《公路工程技术状况评定标准》对采集到的公路技术状况指标进行分析处理,计算得到路面的破损率DR和路面状况指数PCI。现状水泥混凝土路面损坏调查结果如表1所示。

表1 水泥混凝土路面损坏状况

由表1中的数据可知:本路段路面破损状况为“差”,需要采用适当的措施进行全面处治。左幅路面破损率DR约为右幅的2倍,主要原因是运营过程中左幅的大型重车流量明显大于右幅。

1.2 旧路承载能力检测

本工程选用全自动式落锤式弯沉仪(FWD)对现有水泥混凝土路面进行动态弯沉测试,由检测得到数据分析处理汇总如表2 ~表4。

表2 路面顶面当量回弹模量测试结果

表3 接缝传荷能力检测结果 %

表4 板底脱空检测结果 %

通过对上述检测结果的分析可知:

a)现状路段水泥混凝土路面的当量回弹模量均值约为200 MPa,表明本路段的水泥混凝土板具有良好的承载能力,该路段大部分水泥混凝土板不需要再进行破碎处理,因此可以采用适当的工艺进行简单处理后,再进行沥青路面加铺。对比分析,两幅路面顶面的当量回弹模量平均值和变异系数都很相近,说明本路段的左右幅承载能力没有太大的差别。综上路况的调查结果可知,本道路在运营期间的破坏主要为路表面造成的损坏,并没有对道路的承载能力造成过大的影响。

b)通过对本路段水泥混凝土路面的接缝传荷能力结果进行分析可知,两幅公路的传荷能力位于“优良”及“中”之间的比例之和都大于85%,表明本路段的路面板体都具有很好传递荷载的能力。然而对比分析左幅和右幅两块路面板体的传荷能力时,右半幅传递荷载能力稍优于左半幅,该结论和当量回弹模量的结论基本吻合。

c)通过对该路段水泥混凝土路面板底脱空结果进行分析可知,左右两幅脱空比例大体相同,但是整条道路板体脱空率高达约20%,为了满足加铺后道路的路用功能和使用寿命,必须要对该路段采用适当补救处理措施。

结合以上分析结果,本工程路段的路面具有较好的承载能力,另外左右幅不存在明显的差异,可满足在旧水泥混凝土路面上加铺沥青面层的标准。

2 病害处治设计

针对上述旧路面检测时发现的问题分别进行处理补强。

2.1 板底脱空处理

为解决板底脱空病害,本工程选用注浆法进行处理,注浆材料选用Po32.5级普通硅酸盐水泥、细度模数不大于2.5的洁净砂、大于Ⅱ级的粉煤灰、泵送剂选用FDN-P、减水剂选用FDN-100、流动剂选用FTS、食盐、TQ压浆剂、滑石粉和铝粉等。参照同地区以往经验,各材料质量比为:水泥∶砂∶FDN-P∶FDN-100∶铝粉∶水=1000∶1300∶2.5∶2.5∶0.54∶600。在公路工程施工和养护施工过程中,有时候工期比较紧张,要求工程在12 h到24 h内可以开放交通,规范要求压浆浆液12 h的最低强度不小于3.5 MPa。采用上述配合比测试该压浆材料在24 h内的强度可以达到5.48 MPa,而且其流动性也满足规范要求。

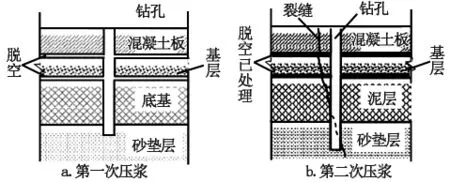

压浆施工过程中压浆孔的钻孔应伸达到砂垫层,孔深大约为80 cm,压浆的压力应控制在0.4 MPa左右。首先在混凝土板的钻孔内插入压浆头后拧紧螺栓,依次按照前后、低高的原则注浆,保证混凝土面板下的积水和空气全部排出。压浆分两次完成,第一次压浆处理3 d后可进行第二次压浆处理,第一次压浆的主要目的是为了处理混凝土板底的脱空损坏,第二次压浆的目的是为了防止路基不均匀沉降而引发的纵向裂缝。所以,本项目的压浆孔选择在路面板纵缝附近,压浆示意如图1所示。

图1 两次压浆示意图

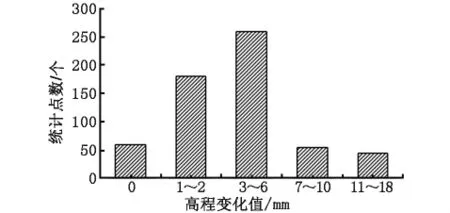

利用水准仪对压浆前后的路面进行高程测量,共取测量点620个,注浆前后混凝土板块的平均升幅约为3.9 mm,测量点高程变化分布如图2所示。

图2 测量点高程变化分布图

压浆结束之后,对该路段进行抽芯检查,共钻取57个芯样,经仔细观察,浆液已经基本完全填充板底脱空区,大幅度恢复了板底的支撑能力,板底基层的强度得到补强提升。

2.2 裂缝修复处治

针对本项目存在的裂缝,处理方法主要为以下两种:a)针对裂缝宽度不大于3 mm的轻微裂缝,清理裂缝内的杂物后,采用热沥青进行灌缝处理。b)针对裂缝宽度大于3 mm的贯穿裂缝,先清理裂缝内部的杂物,然后按方法a中的工艺进行灌缝处理达到要求后,再对裂缝进行贴缝处理。

2.3 破碎板修复处治

本项目中有部分板体出现破碎,统筹考虑经济和使用效果两方面的作用,形成了以下两条原则。

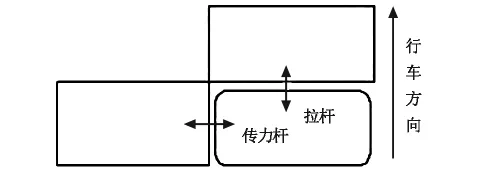

a)在清除旧路面原有破碎影响区内的旧水泥混凝土之后,如果下承层的整体性处于一种良好的状态,只需对水泥混凝土路面层进行相应的恢复即可。清除过程中要尽可能少地对相邻板体造成扰动,从而避免由于人为的因素导致了板体的破损或错台等病害。在清理过程中还需要注意保留好原有预埋设在水泥混凝土中的拉杆,如果不可避免地导致了拉杆的损坏,可在相邻板体的1/2板厚处进行钻孔植入传力杆的方法进行弥补,从而形成一个新的整体,拉杆的布设如图3所示。

图3 传力杆与拉杆植筋图

b)如果水泥混凝土路面的下承层损害比较严重或受扰动破损时,首先应将其与板体一并凿除,然后采用贫混凝土对下承层进行相应的修补填充,养护时间应该在3 d以上,最后再对其进行水泥路面的补强处治。

2.4 层间处理与结构层设计

在本项目施工过程中,为保证原有水泥路面同加铺的沥青结构层强力结合在一起,由于旧水泥路面表层的刻槽被磨损得非常严重,需要采用精铣刨机对水泥混凝土进行二次铣刨处理。在对路面进行清除杂物后,首先洒布一层乳化沥青黏层油,然后再洒布一层橡胶沥青应力吸收层,从而保证两者的黏结效果,该黏结层不但具有较强的黏结力,而且具有一定的防水效果。

加铺结构层为4 cm SMA-13改性沥青混凝土上面层+6 cm AC-20沥青混凝土下面层。为有效降低旧水泥混凝土路面对加铺沥青面层造成反射裂缝,在新旧路面之间增设橡胶沥青应力吸收层。

按照上述各项处治方案对该项目的水泥路面进行修复补强加铺,在施工完后,对路面进行检测,检测结果表明:该路的整体承载性良好。

3 结论

依托某旧水泥混凝土路面改扩建工程首先对路面进行了路面损坏状况及承载能力的检测,然后针对检测状况制定出了针对性修复处治加铺方案,最后在项目通车两年后又重新进行了检测,得到如下结论:

a)该混凝土原路面承载力尚好,左右幅承载能力没有明显差异,满足加铺沥青面层的设计要求,但需对不同程度的病害进行修复补强处理。

b)针对板底脱空采用注浆法进行处治;对于不同程度的裂缝采用灌缝或者灌浆贴缝两方案处理;对板体破碎的程度,可采用植筋和完全凿除重新补强处理。

c)为保证新旧路面的黏结性,在旧路面上先洒布乳化沥青黏层油,之后再洒布橡胶沥青应力吸收层。