中医针刺联合康复训练对中风偏瘫患者运动功能的影响

2021-07-14宫永平于善英陈祥玉张克伟

宫永平,于善英,陈祥玉,张克伟

(日照市中心医院康复医学科,山东日照 276800)

中风,即脑卒中,是临床上常见的一种脑血管疾病,其发病急、病情重、病情进展较快,具有较高的致残率和死亡率。伴随医疗技术的发展,目前多数中风患者均可得到及时有效的治疗,但易留下后遗症。偏瘫是中风后常见的后遗症之一,主要表现为肢体运动障碍,严重影响患者的日常生活,致使其生活质量下降。康复训练可促进神经功能修复,有助于偏瘫患者肢体功能的恢复,但因训练时间较长,患者依从性逐渐降低,总体效果欠佳。临床研究显示,中医针刺对中风偏瘫具有良好的治疗效果[1]。为进一步探讨中医针刺联合康复训练对中风偏瘫患者运动功能的影响,该文选取该院2019年6月—2020年6月收治的124例中风偏瘫患者为研究对象,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治的124例中风偏瘫患者为研究对象,所有患者均经头颅CT、MRI等影像学确诊,符合《神经病学》[2]中相关疾病诊断标准。患者及其家属均对该研究内容知情且同意。排除肝肾功能异常、昏迷、患有心血管疾病、存在意识障碍、有精神病史等患者。依据随机数字表法将患者分为对照组与研究组,各62例。对照组中男34例,女28例;年龄54~72岁,平均(62.34±2.52)岁;疾病类型:出血性中风21例,缺血性中风41例。研究组中男35例,女27例;年龄55~72岁,平均(62.35±2.49)岁;疾病类型:出血性中风22例,缺血性中风40例。两组患者基线资料比较,组间差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。该研究经该院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

两组患者均接受对症治疗。

对照组患者接受康复治疗,具体措施如下:(1)肢体功能训练:待患者病情稳定后,可先指导患者行被动运动,教会患者正确摆放肢体、对肢体进行按摩,自大关节至小关节活动患肢,让患肢行旋转、外伸、内收、屈伸等被动运动,注意控制好力度,2~3次/d,15~20 min/次;待患者患肢功能逐步恢复后即可指导其行主动运动,包括双手上举、翻身、更换坐位、站立、行走等,由简至难,若有需要,还可利用器械协助患者行功能锻炼,2次/d,10~15 min/次,避免运动过量;患者基本可自由行走后可再指导其行简单活动锻炼,如打太极。(2)日常生活自理能力训练:指导并协助患者练习脱衣、进食、洗漱、如厕等日常活动,3次/d,30 min/次;在训练过程中,告知患者家属注意观察,避免患者发生不良事件。连续治疗4周。

研究组患者在对照组基础上接受中医针刺治疗,具体措施如下:取肩髃、合谷、曲池、外关、阳陵泉、足三里等穴位为主穴,再依据患者实际症状进行加减,上肢偏瘫者加大椎穴、肩外腧穴、阳池穴;下肢偏瘫者加风市穴、委中穴、太溪穴;口眼歪斜者加人中穴、地仓穴。常规消毒毫针与局部皮肤后将毫针刺入穴位,待得气后留针30 min,每10 min行针1次,健侧与患侧交替操作,1次/d,5次/周。连续治疗4周。

1.3 观察指标与评判标准

(1)比较两组患者的临床治疗效果,依据患者治疗前后的美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)评分变化情况进行评价,NIHSS评分项目包括意识水平、凝视、视野、面瘫、左右上肢运动、左右下肢运动、肢体共济失调、感觉、语言、构音障碍等,总分为0~42分,得分越高表明患者神经功能缺损程度越严重。患者经治疗后病残程度为0~3级,NIHSS评分降低≥46%为显效;患者经治疗后病残程度>3级,NIHSS评分降低≥18%且≤45%为有效;未达上述标准为无效。总有效率=显效率+有效率。

(2)分别于治疗前后采用Fugl-Meyer运动功能评定(Fugl-Meyer assessment,FMA)量表对患者的运动功能进行评价,总分为100分,得分越高表明患者运动功能越好。

(3)分别于治疗前后采用日常生活自理能力量表(activity of daily living,ADL)对患者的日常生活自理能力进行评价,量表包含了进食、洗漱、穿脱衣物、如厕、沐浴、上下楼梯等方面,总分为100分,得分越高表明患者的日常生活自理能力越好。

1.4 统计方法

采用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析,计量资料用(±s)表示,计数资料用[n(%)]表示,分别进行t检验和χ2检验,P<0.05表明差异具有统计学意义。

2 结 果

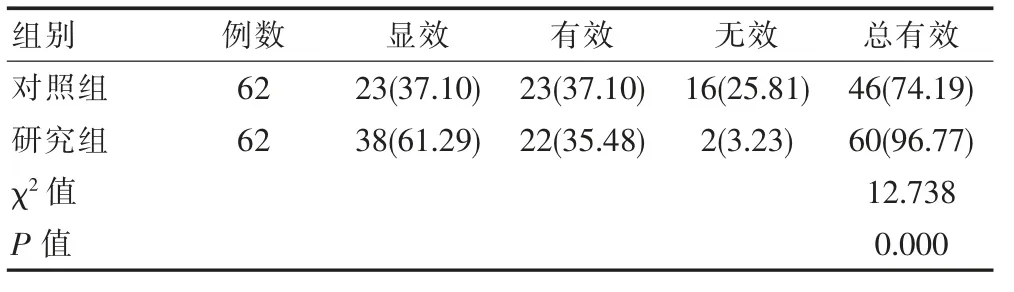

2.1 两组患者临床治疗效果比较

研究组的治疗总有效率为96.77%,明显高于对照组的74.19%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床治疗效果比较[n(%)]

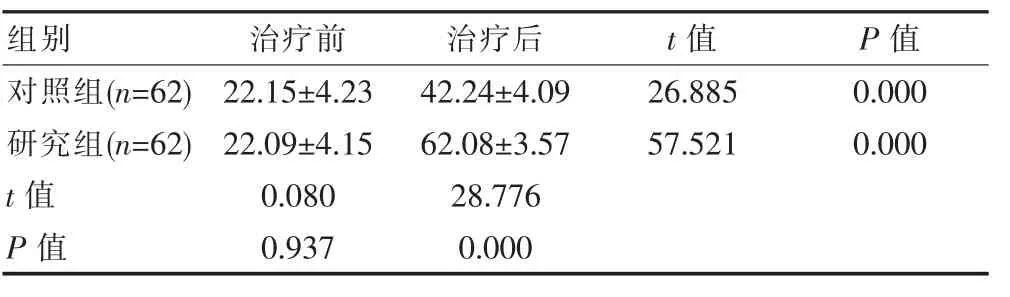

2.2 两组患者治疗前后运动功能变化情况比较

两组患者治疗前的FMA评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的FMA评分均高于同组治疗前,且研究组患者的FMA评分明显高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后FMA评分比较[(±s),分]

表2 两组患者治疗前后FMA评分比较[(±s),分]

组别 治疗前 治疗后t值 P值对照组(n=62)研究组(n=62)t值P值22.15±4.23 22.09±4.15 0.080 0.937 42.24±4.09 62.08±3.57 28.776 0.000 26.885 57.521 0.000 0.000

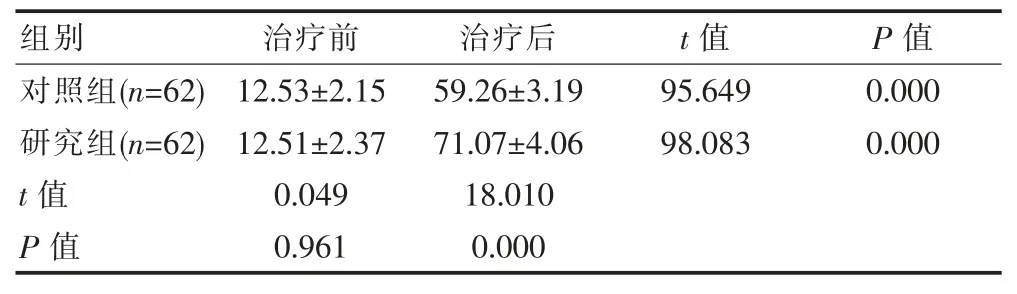

2.3 两组患者治疗前后日常生活自理能力变化情况

两组患者治疗前的ADL评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的ADL评分均高于同组治疗前,且研究组患者的ADL评分明显高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后ADL评分比较[(±s),分]

表3 两组患者治疗前后ADL评分比较[(±s),分]

组别 治疗前 治疗后t值 P值对照组(n=62)研究组(n=62)t值P值12.53±2.15 12.51±2.37 0.049 0.961 59.26±3.19 71.07±4.06 18.010 0.000 95.649 98.083 0.000 0.000

3 讨 论

偏瘫是中风常见的一种后遗症,因患者中风后运动神经受损,致使其运动功能下降,随时间推移,患者的肌肉组织会发生萎缩或痉挛,最终引起偏瘫[3]。中风偏瘫在中医学中属“中风-中经络”范畴,主因风、火、痰内侵,心、肝、脾、肾等内脏受损,致使机体阴阳不调、气血逆行,临床症状表现为半身不遂、口眼歪斜、语言障碍等,严重影响患者的身心健康,导致其生活质量下降[4]。

康复治疗是目前医学上比较提倡的系统治疗方法,其通过有效的功能锻炼增强患者神经系统的活跃度,加快脑组织的重组速度,同时刺激已经处于休眠状态的脑细胞,从而促进患者机体运动与平衡系统的重建[5]。据临床研究显示[6],中风偏瘫患者在早期时,其受损脑细胞虽已处于休眠状态,但仍具可逆性,给予其康复治疗能有效逆转部分受损的脑细胞,缓解患者的临床症状。

中医针刺治疗中风偏瘫具有悠久历史,其依据经络学说相关理论,采取提、插、捻、转等手法实施针刺,使患者经络得以通畅,气血得以调和,同时还具有祛邪扶正的功效。现代医学研究发现[7],中医针刺有利于改善患者的局部血供,帮助松驰肌肉,特别是对曲池穴进行针刺,可扩张脑血管,加快血流速度,促进脑神经纤维的再生。据临床研究报道[8],中医针刺对于很多疑难杂症均有良好的治疗效果。另有临床研究显示[9],中医针刺还能够帮助患者改善机体脂质代谢,使血液中胆固醇、甘油三酯含量下降,降低动脉粥样硬化的发生风险,从而减少中风的发生。

该研究结果显示,研究组患者的治疗总有效率为96.77%,明显高于对照组的74.19%,差异有统计学意义(P<0.05),该结果与张忠明[10]的研究结果基本一致,表明中医针刺结合康复治疗对中风偏瘫具有良好的临床治疗效果。研究组患者治疗后的FMA与ADL评分分别为(62.08±3.57)分、(71.07±4.06)分,明显高于同组治疗前与对照组治疗后,组间差异有统计学意义(P<0.05),该结果与郑东[11]的研究结果基本一致,可见中医针刺结合康复治疗能有效改善患者的运动功能,提高患者的日常生活自理能力。

综上所述,中风偏瘫患者采用中医针刺结合康复治疗的效果良好,能有效改善患者的运动功能,提高其日常生活自理能力,从而提升患者的生活质量,值得临床推广应用。