诗歌翻译中的译者中心论*

2021-07-13

●

译者中心论是生态翻译学的核心观点之一。生态翻译学将翻译定义为“以译者为主导、以文本为依托、以跨文化信息转换为宗旨,翻译是译者适应翻译生态环境而对文本进行移植的选择活动”。(2)胡庚申: 《生态翻译学: 建构与诠释》,北京: 商务印书馆,2013年,第234页。简言之,翻译过程是译者适应和选择的过程。译者为中心的翻译适应选择论强调:“正是由于译者的不同‘适应’和译者的不同‘选择’才产生了不同的译品。”(3)胡庚申: 《关于“译者中心”问题的回应》,《上海翻译》,2011年第4期。由此可见,在生态翻译学研究范式中,译者不再隐身,不再是原文的“仆人”,而是处于翻译过程的核心地位,其适应和选择主导着整个翻译过程,决定着文本移植的成败和译本的“生存”与“长存”。

“这里译者‘适应’的是原文、原语和译语所呈现的‘世界’(即翻译生态环境);译者‘选择’的是对翻译生态环境的适应度和对译本最终的行文”。(4)胡庚申: 《生态翻译学: 建构与诠释》,北京: 商务印书馆,2013年,第234页。译者为适应翻译生态环境过程而做出对翻译策略和方法的选择。译者中心理念突出了“译者素质作为翻译批评的重要参考指标。”(5)胡庚申: 《生态翻译学: 建构与诠释》,第215页。因此,翻译生态环境、采用的翻译策略和方法以及译者的素质和能力左右着文本生命是否能在译语生态环境中得以延续和发展。本文将立足于这三个方面,通过比较两位当代译者的诗歌翻译,探讨译者的主导作用在诗歌翻译过程中的具体表现。

一、 翻译生态环境

从宏观上讲,翻译生态环境是“影响翻译主体生存和发展的一切外界条件的总和。”(6)胡庚申: 《生态翻译学: 建构与诠释》,第88页。它包括“与翻译活动有关的自然经济环境、语言文化环境、社会政治经济环境等。”(7)胡庚申: 《生态翻译学: 建构与诠释》,第88页。具体到翻译过程,译者所处的翻译生态环境是“原文、原语和译语所呈现的‘世界’,即语言、交际、文化、社会,以及作者、读者、委托者等(即‘翻译群落’)互联互动的‘整体’。……它既是制约译者最佳适应和优化选择的多种因素的集合,又是译者多维度适应与适应性选择的前提和依据。”(8)胡庚申: 《生态翻译学: 建构与诠释》,第90页。

这里涉及了两大关键的生态系统,即原语生态系统和译语生态系统。它们有着各自的语言系统、文化系统和交际系统。翻译的过程就是译者将文本从原语生态系统移植到译语生态系统的过程。在这过程中,译者“首先要‘适应’翻译生态环境,然后要依据翻译生态环境决定对译文的‘选择’。”(9)胡庚申: 《从“译者中心”到“译者责任”》,《中国翻译》,2014年第1期。也就是说,译者无论在做“选择性适应”还是“适应性选择”时,他所依据的都是所处的翻译生态环境。下面,我以黄克孙和黄杲炘两位译者对《柔巴依集》第一首的翻译为例,论述根据不同的翻译生态环境,不同译者做出的适应和选择也存在差异。

原文:(10)爱德华·菲茨杰拉德: 《柔巴依集》,黄杲炘译,西安: 陕西师范大学出版总社,2016年,第148页。

WAKE! For the Sun, who scatter’d into flight

The Stars before him from the Field of Night,

Drives Night along with them from Heav’n, and strikes

黄杲炘译:(11)爱德华·菲茨杰拉德: 《柔巴依集》,第149页。

醒醒吧!太阳已把满天的星斗

赶得纷纷飞离了黑夜的田畴,

叫夜色也随同星星逃出天空;

阳光之箭已射中苏丹的塔楼。

黄克孙译:(12)奥玛珈音: 《鲁拜集》,黄克孙译,南京: 译林出版社,2012年,第17页。

醒醒游仙梦里人,

残星几点已西沉。

羲和骏马鬃如火,

红到苏丹塔上云。

柔巴依是波斯的古典四行诗体。每首诗中,第一、二、四行押尾韵,或四行都押韵。波斯天文学家、数学家、诗人欧玛尔·海亚姆以此诗体作诗。诗集在19世纪中叶被英国诗人爱德华·菲茨杰拉德译成英文并取名TheRubaiyatofOmarKhayyam(《欧玛尔·海亚姆的柔巴依集》)。译文出版后,大获成功,为世人瞩目。英文原诗保留了柔巴依的行数和韵式,属每行十音节五音步的格律诗。菲氏的《柔巴依集》语言古朴自然,呈现了古代波斯带有异域风情的景象,彰显了海亚姆非凡的想象力和他对宇宙的洞悉,对人生的困惑以及对名利的轻蔑。

黄杲炘和黄克孙两位译者从语言维、文化维到交际维都在原语生态的适合和译语生态的选择构建上大相径庭。

首先,黄杲炘先生于上世纪80年代发表译作《柔巴依集》。当时,翻译生态环境中盛行“将语言转换性视为翻译最重要的本质特征”(13)刘云虹: 《试论文学翻译的生成性》,《外语教学与研究(外国语文双月刊)》,第49卷第4期(2017年)。的翻译理念。黄先生深刻地认识到“译诗就值得在忠实于原作内容的同时,也追求形式上的逼真。”(14)黄杲炘: 《是否有可能“超越”原作——谈英语格律诗的汉译》,《中国翻译》,第24卷第6期(2003年)。如译例所示,黄杲炘先生的译文采用了白话格律诗体,再现了原诗的语言风格,保留了英诗的行数和韵式,特别是和菲诗一样,为凸显第三行的韵式不同,空出了首字格。内容上,完整移植了原诗的意象如“太阳”、“星斗”、“黑夜”、“阳光之箭”和“苏丹的塔楼”。可以说,从语言维和文化维上,译文在译语生态环境中重构了原语的生态。

其次,英诗汉译经百年发展,形成了“以顿代步”的翻译传统。“以顿代步”是指“每行译诗的顿数与原诗的音步数一致,以尽可能相似地再现原诗的节奏。”(15)杨德豫: 《用什么形式翻译英语格律诗》,载杨自俭、刘学云编: 《翻译新论》,武汉: 湖北教育出版社,1994年,第93页。此外,“汉语是适应性很强的语言”(16)黄杲炘: 《〈英语爱情诗一百首〉前言》,《外国语》,1993年第4期。是译语生态环境一个显著的特征。通过多年的翻译实践,黄杲炘先生得出结论:“汉语中用一种与英语原作相近又相应并相当准确反映原诗格律的形式,有可能不多不少,正正好好的容纳下原作的全部内容。”(17)黄杲炘: 《追求内容与形式的逼真——从看不懂的译诗谈起》,《中国翻译》,第23卷第5期(2002年)。从例子中可看出黄先生适应并选择了“以顿代步”这一白话译诗传统,以5顿代替原诗中的5音步,并且利用汉语韵步少,表达灵活的特征,更近一步发展了这项传统,即以12字代替原诗10音节,开“以字数代替音节数”的先河。从生态翻译学的视角观之,译文将原诗的格律成功地从英语的生态环境移植进入了汉语的生态环境。黄杲炘版《柔巴依集》的不断重译,6万行译诗的成就恰恰证明了兼顾字数和段数,反映原诗格律的翻译策略在翻译生态环境中“适者生存”和“生生不息”。

再来看黄克孙的译文。黄克孙先生在上世纪50年代翻译Rubaiyat。当时,黄克孙所在的美籍华人圈中诗词氛围浓厚。“年轻时,黄克孙就参与诗社活动,唐德刚等人在纽约组织‘白马文艺社’,黄教授也去凑个热闹。”(18)何华: 《诗人,也研究物理》,《书城》,2017年第1期。黄克孙先生对中国古典诗词这一译语环境的适应度之高使他自然地和原诗产生了共鸣。“奥玛珈音的许多形象是‘似曾相识’的。第一、四行诗体,马上使我联想到七言绝句。费氏韵律优美的译文更加强了这个联系。……奥玛珈音的诗意,使我想到孔子说的‘逝者如斯夫,不舍昼夜。’也使我想起庄子说的‘吾生也有涯,而知也无涯。’”(19)奥玛珈音: 《鲁拜集》,第5页。这种共鸣在原语生态和译语生态中构建起了一道桥梁,让他摒弃对原诗格律亦步亦趋的翻译,而是在语言、文化和交际三个维度上选择了适应译语读者的翻译。如译例所示,原诗将太阳拟人化,驱散了群星,赶走了黑夜,特别是a shaft of light(阳光之箭)巧妙的隐喻表述,展现了太阳东升之时辉煌夺目之景。黄译采用了七言绝句诗体,创造性地选择了中国古代神话的日神意象——“羲和”。“羲和骏马鬃如火”不仅勾勒出了日出东方的恢弘灿烂气势,做到与原诗异曲同工,而且那样奔放的想象将原诗流美的诗意和浓郁的诗味在译文中得到充分地再现。“黄克孙七绝汉译在台湾取得了成功。……台湾文科学生背得出的大有其人。”(20)邵斌,缪佳: 《互文性与诗歌衍译——以菲茨杰拉德和黄克孙翻译〈鲁拜集〉为例》,《外语教学理论与实践》,2011年第4期。可以看出,黄克孙的文言译本的接受度是相当高的。

二、 翻译的策略和方法

生态翻译学认为,译者对翻译生态环境的适应性选择和选择性适应表现在他/她在翻译过程中采用的策略和方法。“一个成功的译者会重视‘生态作用’,接受‘生态适应’,进而能动地在不同的翻译生态环境中选择不同的翻译策略和标准来实现自己的翻译目的。同时,译者又在翻译生态系统的适应与选择过程中,创造出各种各样的翻译策略和技巧,形成丰富多彩的真知灼见,进而能动地调节、操纵、建构和促进生态翻译环境的变化。”(21)胡庚申: 《生态翻译学: 建构与诠释》,第224页。黄杲炘和黄克孙两位译者在适应不同的翻译环境中,选择并创造了各自的翻译策略和方法。面对同样的原文文本,黄杲炘选择高度依归于原语生态环境,黄克孙尽量依归于译语生态环境。如下列这首诗:

原文:(22)爱德华·菲茨杰拉德: 《柔巴依集》,第164页。

They say the Lion and the Lizard keep

The Courts where Jamshyd gloried and drank deep:

Stamps o’er his Head, but cannot break his Sleep.

黄杲炘译:(23)爱德华·菲茨杰拉德: 《柔巴依集》,第165页。

据说杰姆西得意豪饮的宫廷

如今成了猛狮和蜥蜴的宫禁;

而巴拉姆的头上野驴在跺脚,

也没有把这伟大的猎手惊醒。

黄克孙译:(24)胡庚申: 《生态翻译学: 建构与诠释》,第243页。

华表丹墀一例空,

荒凉台榭走蛇虫。

虎踪今遍英雄墓,

无复惊闻李广弓。

对原生态的“依归”是生态翻译学阐述的主要翻译策略。“为了维持与平衡原文和译文的‘基因’和‘血液’,使原文的基因和血液在译文里依然流淌并得到体现,作为生态翻译的策略选择,译者可以采用高度‘依归’式的翻译策略处理文本。”(25)奥玛珈音: 《鲁拜集》,第51页。

黄杲炘先生认为诗歌的格律是诗歌的“基因”和“血液”。黄先生在他的多篇译论中强调格律是诗歌的“命脉”和“骨架”(26)黄杲炘: 《突破英诗汉译的“传统”》,《中国翻译》,2013年第2期。,是诗歌“音乐性”(27)黄杲炘: 《〈英语爱情诗一百首〉前言》,《外国语》,1993年第4期。、“民族性、时代性”(28)黄杲炘: 《是否有可能“超越”原作——谈英语格律诗的汉译》,《中国翻译》,第24卷第6期(2003年)。的体现,是“诗歌作品成为精品的要素”(29)黄杲炘: 《追求内容与形式的逼真——从看不懂的译诗谈起》,《中国翻译》,第23卷第5期(2002年)。。译诗的关键是“尽可能准确地反映原作格律”。(30)黄杲炘: 《追求内容与形式的逼真——从看不懂的译诗谈起》,《中国翻译》,第23卷第5期(2002年)。因此,黄杲炘先生选择高度适应和依归原语生态环境,在译诗方法上首先提出并践行了“三兼顾”的译法,即: 兼顾原诗的韵式、诗行顿数与字数。“让译诗每行的顿数、字数分别与原作每行的音步数、音节数相等和相应,再加上韵式与原作韵式一致。”(31)黄杲炘: 《译道上的管窥过客——“自选集”前言》,《东方翻译》,2020年第4期。从上述的例子可以看出,黄杲炘的译文将柔巴依这种中亚色彩的诗体完整地转换成白话诗歌的格律。特别需要指出的是,菲茨杰拉德在首句中加入了英文头韵修辞(“the Lion and the Lizard”)。在多个版本的《柔巴依集》译文中,只有黄杲炘的译本巧妙地采用相同偏旁的汉字(猛狮和蜥蜴),造出同形的效果来转译英文的头韵。

依归原语生态的“三兼顾”译法还被黄杲炘先生运用到“仿生”翻译中。所谓“仿生”翻译,是指“模仿自然界的、自然生态的形状,对某些特定文本的特殊翻译处理,以此体现出译文的‘自然化’和‘生态化’的创意、意象或风格”(32)胡庚申: 《生态翻译学: 建构与诠释》,第287页。如黄先生翻译的英国诗人Roger McGough的一首诗:

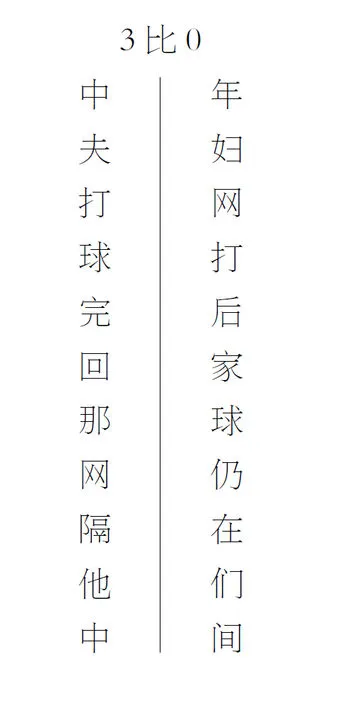

原诗:(33)黄杲炘: 《英语诗汉译研究——从柔巴依到坎特伯雷》(修订本),武汉: 湖北教育出版社,2007年,第157页。

黄译:(34)黄杲炘: 《英语诗汉译研究——从柔巴依到坎特伯雷》(修订本),第157页。

原诗不仅在内容上描写也在形式上仿照中年夫妻打网球的情景。中间竖线既代表了球网也隐射了他们内心的隔阂。诗人将单词安排在竖线的两侧,以便读者在阅读时如同观看球赛一般可“左顾右盼”。黄译通过兼顾了原诗的行数,对应译文字数与原诗音节数,在译语的生态环境中重构原诗的形美,在语言维、文化维、交际维以及美学价值上达到了原语生态与译语生态的平衡。

不同于黄杲炘先生看重诗形,黄克孙先生视诗歌的“灵感与精神”(35)奥玛珈音: 《鲁拜集》,第4页。为文本的“基因”和“血液”。他指出:“费氏的译文吸引了、迷住了世代的读者。原因很简单: 费氏写的是诗,是在英国传统文学标准上站得住的好诗,他借奥玛珈音的灵感精神而重新创作。结果是词藻优美、可以传诵的诗章。……我很向往费氏的诗,它构出的境界,往往在心中涌现。它的诗情,通过中文传统,很自然地就化为七言绝句。”(36)奥玛珈音: 《鲁拜集》,第2页。在译诗中,黄克孙先生采用了高度适应和依归译语生态环境的策略,不仅将柔巴依翻译成七言绝句,而且大幅改换了诗歌意象。上述译诗中,用中国古代“李广射虎”的典故来代替波斯王杰姆西狩猎的传说,可谓“以典译典”。黄克孙先生将他这种翻译方法称为“衍译”。清华大学罗选民教授认为“衍译”是“在尊重原诗固有形式的前提下,译者充分发挥诗人的才能,浸润在两种不同的语言和文化之间,孵化新的诗作,其译作在精神上与原作一致,但诗歌已脱胎换骨,没有留下翻译的‘挣扎’痕迹,即达到钱锺书先生所说的‘化境’。”(37)罗选民: 《衍译: 诗歌翻译的涅槃》,《外语教学理论与实践》,2012年第2期。从译例中我们也可以发现,通过“衍译”法,黄克孙先生选择打破原文形式的限制,发挥自身的能动作用,在文言生态语境中重构原诗中的蛮荒景象,同时也透出了原诗想要表达的盛衰无常的感叹,达到了与原诗同样的审美效果。除了例文外,黄先生的许多译诗都是通过依归译语生态环境的“衍译”法,“遗貌取神”,既表达了原诗的情思又打动了译语读者的心灵,融合了原诗作者、译者和读者的视域,使译文超越了对原文的简单复制,是对翻译“附属性”观念的颠覆,在译语环境中“复活”了原诗的世界,赋予原诗全新的价值,使文本生命在译语环境中得到了延续和发展。

从对黄杲炘和黄克孙的翻译策略和方法的比较,我们可以看出,虽然两位译者的对翻译环境的适应和选择迥然不同,但他们共同之处在于: 都能充分意识到作为译者在翻译过程中的主导作用。这种主导意识使两位译者都充分尊重原语的生态环境,深刻理解了原语内在的生态结构,精确把握了文本的可译性,践行了译者维护、协调和平衡原语生态和译语生态的责任,因此,两位的译文都是文本移植的成功典范,都做到了“原作的生命之花在其译作中得到了最新的也是最繁盛的绽放”(38)本雅明: 《译作者的任务》,张旭东译,香港: 牛津大学出版社,2012年,第103页。。

三、 译者的素质与能力

生态翻译学认为,“译者素质”主要包括“译者以往的成绩、阅历、能力、诚信度、知名度等。译者素质具体体现在译者对跨文化的敏锐度、对翻译主题的熟悉程度、对翻译生态环境的判断能力、对‘市场’的洞悉程度,以及他/她的背景知识、翻译经验、工作态度等等。”(39)胡庚申: 《生态翻译学: 建构与诠释》,第241页。“译者中心”论强调了翻译的质量与译者素质和能力密切相关。如黄杲炘和黄克孙两位正是高素质的译者,都有很强的选择能力和适应能力,译品的整合适应选择度自然不低。

黄杲炘先生是位多产而且严谨的译者。他翻译了数百位英美诗人的两千多首作品,共出版27个英汉对照版本,其中有些译著是国内首个译本,甚至是唯一的汉译本。译诗的同时,黄先生在权威刊物发表大量的文章论证“三兼顾”译法的合理性和必要性。黄先生对翻译精益求精,大多数译文都经过反复修改。如下文列举的Robert Frost的小诗Dust of Snow(40)黄杲炘: 《译诗的演进》,上海: 上海译文出版社,2012年,第277页。,二十年间经黄先生三次改动,显然每一次都比上一次更向原诗的格律和意义靠拢。他的译著曾以最高得票获第四届优秀外国文学图书奖一等奖。他的文集荣获中国大学出版社图书奖首届优秀学术著作奖一等奖。

原诗: 第一次翻译: 第二次翻译: 第三次翻译:

Dust of Snow 一蓬雪花 一蓬雪花 一蓬雪花

The way a crow 一棵铁杉树上 在铁杉树上 铁杉树上

Shook down on me 栖着一只乌鸦, 栖着的乌鸦 栖着的乌鸦

The dust of snow 它呀,竟然那样 竟朝我就那样 朝我竟那样

From a hemlock tree 洒我一身雪花; 抖一蓬雪花——抖一蓬雪花

Has given my heart 这使我的心情 使得我心情 使我的心情

A change of mood 起了一种变化; 起了种变化 发生改变

And saves some part 把一天中的部分 把一天的部分 让先前的悔恨

Of a day I rued. 从懊丧里救下。 从懊丧救下。 没持续一整天。

黄克孙先生的译诗能“比美FitzGerald原译”(41)语见爱德华·菲茨杰拉德: 《鲁拜集》,黄克孙译,台北: 书林出版公司,1989年,封底。归功于他本人深厚的国学功底和诗人气质。他不仅翻译了《鲁拜集》,还出版了诗集《沧江集》、《梦雨集》和诗文集《平居有所思》。他说:“《鲁拜集》的翻译,我的出发点是作诗第一。”黄先生对文言译诗的精准把握,使他的译文处处泛着天才的光芒,赋予了原诗在译语的世界里鲜活的生命力。有评论家说:“黄克孙像译过拜伦的苏曼殊,早就可以列入国史的文苑,《鲁拜集》更可登堂入室进入文学史,也就是成为中国文学的一部分”。(42)李奭学: 《得意忘形: 翻译、文学与文化评论》,北京: 生活·读书·新知三联书店,2007年,第13页。

两位翻译家和他们的译品的关系很好地诠释了“译者中心论”中译者与文本的关系: 一个优秀译本的产生离不开译者本人的良好素质和卓越能力;一个译者只有通过输出高质量的译文才能被世人认可,享受“中心”地位。因此,“译者中心论”既是对译者在翻译过程中享有的权利的维护,又是对译者责任的明晰。

以上通过对两位译者及其译作的比较分析,揭示诗歌翻译中的“译者中心”论的具体表现,即:“译者中心”论提出了译者对于诗歌翻译生态环境的适应和选择的重要性,尊重了译者的创造性劳动,指出了译者在翻译过程中的核心地位,同时也强调了译者在翻译中应承担的责任。译者只有明确了自身的权利和义务才能在翻译中“不遮盖原作,不阻挡原作的光辉,而是允许仿佛经过自身的媒介强化的纯语言更为充分地照耀原作。”(43)Walter Benjamin, “The Task of the Translator,” Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida, Rainer Schulte and John Biguenet (eds.), Chicago and London: The University of Chicago Press, 1992, pp.79-80.