关于建筑再生理念若干问题的思考——浅析历史建筑的价值和历史建筑的保护性修复

2021-07-12金日学

金日学 洪 瑶

吉林建筑大学(130000)

0 引言

历史建筑是经人民政府公布的具有一定保护价值,能够反映区域历史风貌和地方特色的建构筑物。 然而在现代城市更新过程中,人们对历史建筑的保护意识相对薄弱,因此提高人们对历史建筑的保护意识具有十分重要的作用。中华民族有着五千多年的历史,这一悠久历史留下的建筑,蕴含着中华民族丰富而深刻的历史文化内涵,是宝贵的物质文化遗产。 从历史建筑本身出发,历史建筑具有许多价值,值得人们去分析和考虑。 从社会、艺术、历史和文化的角度分析历史建筑,在保持原有建筑基本构架的基础上, 通过改变局部的机构和装修,甚至改变建筑的使用功能,对建筑的保护、改造、升级与再利用,以此达到建筑“再生”的目的。

1 概述

建筑再生理念简言之就是通过研究和各种技术手段使得建筑延长其生命甚至是获得新的生命,通过借助创造性的思维寻求当代需求和历史建筑之间的联系,尽量合理的保留建筑的功能空间和结构格局,不但是社会所需,在经济上也要合理,以此追求建筑的再生[1]。

2 研究背景

随着经济的快速发展,旧城保护的问题受到大家的广泛的关注,在城市旧建筑的组成中,包含着许多的历史建筑,这些建筑本身具备良好的研究价值,需要人们对其做好研究与保护工作。 保留建筑的“原真性”,凸显建筑自身的历史价值,以达到建筑再生的目的。 从而加快城市的建设速度,促进城市的可持续性发展[2]。

3 历史建筑的价值分析

3.1 社会角度

中国古人习惯将建筑和风水学与哲学思想相结合,这一特点在我国的许多历史建筑中都容易发现。 中国古建筑文化发展至今,大多追寻着“天人合一”的设计理念。 巧妙地应用这些理念对于现代化的建筑设计有着很大的启示作用以及社会价值。 历史建筑在很大程度上也反映了其所在地区的文化,现代建筑也会在几百年后成为历史建筑。 通过这些体现了古人智慧的历史建筑,可以与历史文化进行跨越时空的交流,也可以更深刻的理解建筑与城市自身的形态特征。 使建筑和城市相融合,和谐发展。在发展的同时唤醒人们对历史建筑的保护意识。

3.2 艺术角度

中国早期的建筑拥有着浓厚的自身特色——木结构, 这是当时社会上独有的建筑形式。 并随着历史的进步,木结构建筑也发展的逐渐完善。 中国古人运用自己聪明才智,设计并发展了许多独特的建筑结构和空间特色,如“墙倒而屋不塌”的建筑以及由建筑各样的屋顶形态所组成独特的建筑第五立面。 在木结构建筑中, 匠人们展现了自己精湛的技艺,建筑物的局部装饰中多采用了雕刻、彩绘等工艺。体现中国古建筑其独特的艺术价值。在近代社会中,由于资本国家的战争入侵而带来的文化入侵,混凝土建筑和石材料建筑走进大众的视野中。 这些历史建筑既拥有西方文化同时又包含着中国建筑的文化艺术。 而在历史建筑的现代化保护性的修复设计中,也应该吸取历史建筑的艺术价值,辅以现代建筑技术,体现不同历史建筑的不同艺术价值[3-5]。

3.3 历史角度

历史建筑在历史的长流中传承下来, 是历史的见证者,我国的历史古建筑远远多数可以追溯到某朝某代,但其发展至今,实际上也多是后人修复完善的产物。 这些被认真重修、 修复的庙宇宫观等保存至今,可能已经不是前朝前世的原物遗存了,但历史价值并没有受到贬低, 仍是不可多得的瑰宝。 历史建筑可以说是物质文化遗产,也可以说是非物质文化遗产。 它既见证了历史事件,或许还在它身上留下伤痕, 它还具有人们看不见的一面, 如习惯、礼仪、习俗等,代代相传至今,传承着悠远流长的历史文化[6]。

3.4 文化角度

历史建筑所包含的文化价值是深刻的。 我国地域广阔,历史渊源深厚,文化多种丰富。 不同的区位环境的历史建筑具有不一样的文化价值。 但是其归根结底都展示着它的地方特色。 各地建筑的文化发展在一定程度上体现了各地建筑的发展演化过程。随着现代建筑的发展。 更多的建筑设计师在修护和保护历史建筑的设计中,追求建筑的地域性及其文脉性,其实也都是在对历史建筑的文化价值进行追求。

4 举例分析历史建筑的保护性修复

历史建筑的保护与修复的目的是以最少的干预手段达到最大限度的还原建筑,同时还原建筑其本体的各类价值。 在历史长流中,历史建筑本身也会随着时间和其他各种原因受到不同程度的破坏。但是许多历史建筑在修复的过程中使用了现代化的手段和材料,然而这些现代化的手段和建筑材料在一定程度上消解了原有建筑的历史与文化价值。

图1 大连周水子火车站旧影

以大连周水子火车站的保护性修复为例,大连周水子火车站坐落于辽宁省大连市甘井子区,原是由沙俄在东北境内于1897-1903 年间所建中东铁路的南下支线的一个铁路小站,这一时期的周水子火车站是属于俄罗斯民族的传统建筑风格,砖木结构,占地面积约347 m2。然而在日俄战争时期,原中东铁路以长春宽城子站为界,以南的铁路由日本管理,并且改称为“南满铁路”。 在满铁的管辖时期,附属地内的建筑多形成了以日本建筑风格为导向的建筑文化。 周水子火车站也被局部该拆为日式的建筑风格。 由于周水子火车站所在的区位优势,形成了便利的客运和物流,这么多年过去了,周水子车站见证了19 世纪末到20 世纪初,帝国主义列强在中国东北的战争,也见证了大连的城市变迁(如图1所示)。

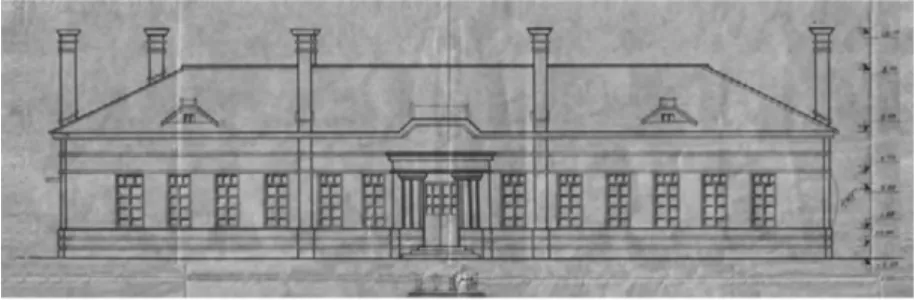

图2 建筑外观现状

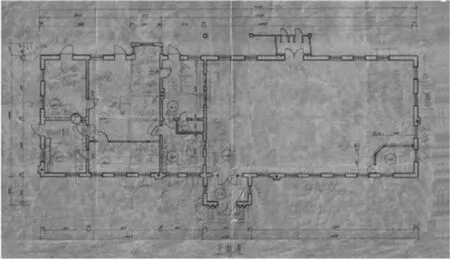

图3 建筑立面图1

图4 建筑平面图2

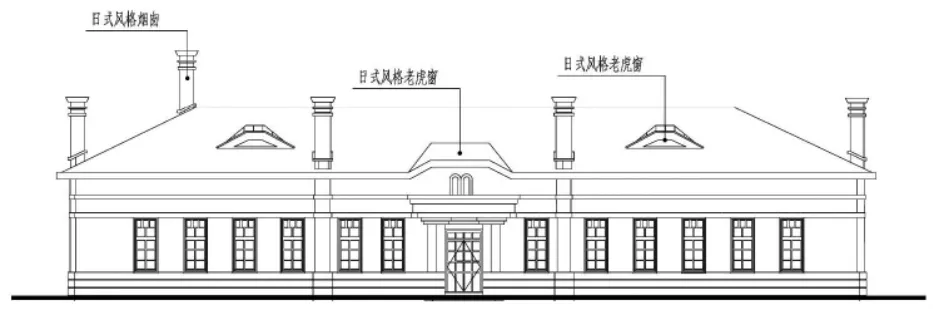

图5 建筑立面图(来源:作者自绘)

在2004 年, 大连周水子火车站经历了一次大修复,屋面更换为压型钢板,但是屋架仍保留了日殖时期的木结构(如图2 所示)。 门窗洞口的个数与位置均与原建筑不符,外墙结构部分发生变化。 现在外墙墙面采用现代化的建筑材料, 使用红色、白色釉面瓷砖及涂料,红色釉面砖破损处隐约可见原建筑的立面采用的红砖墙,门窗洞口有填补的痕迹,现有的门窗洞口使用塑钢门窗,立面勒角和墙裙部分均涂料粉刷。 且原建筑东西两侧的主入口都被拆除了,并且挪位重建[7-9]。

在2004 年的修复中, 虽考虑了建筑原有的立面色彩,并进行了保留,使用了红色釉面砖。 但是修复后的建筑整体立面几乎看不到原有的建筑风貌。无论是俄式民族风格中窗洞样式、比例;还是日式风格中屋面的老虎窗和烟囱装饰,或者是建筑原立面材料红砖的使用全部被现代建筑风格所取代。 由于不恰当的使用现代建筑材料,现有的周水子车站失去了近代建筑所遗留的历史风貌和原真性(如图2、图 3 所示)。

然而提及建筑的原真性,不仅要思考如果要重新修复设计大连周水子火车站, 还原其原真性,究竟应该还原周水子车站的俄式风貌还是日式风貌及这两种风格哪一个才是周水子火车站的原真性,无法用一个标准的概念来衡量原真性。 不能一味的以原真性来代表历史建筑的真实价值。 而真实性是历史建筑的根本价值所在,所要抓住的关键应该是怎样看待“真实性”,对于今天的历史建筑的修复,是恢复到初建还是历史上的某一个时期,这其实是一个复杂的问题,需要“因事而异”。 其实就大多数历史建筑而言,严格意义上的“原真性”并不存在。在近代建筑的不断使用过程中,人们今天所看到的建筑, 可能已经经历过多次的修缮或者改造行为。有时候恢复到原始的建筑风貌是困难的。 所以对于“原真性”的理解应该具有时间性。 人们既可以复原建筑的最初风貌,也可以是对某一历史阶段的特色进行延续。 在这种情况下,人们更应该结合周边建筑环境和建筑风格,是否一致,是否融洽,是否满足是其历史和现有的使用功能,是否被大多数人所认可(如图 5 所示)。

在最近的大连周水子火车站的保护性修复方案的讨论中,也是对周水子火车站的原真性进行了考量,自2004 年来,周水子火车站经历的多次修复都是在1906 年日式风格的基础上完成的, 其内部的木质屋顶结构以及外部装饰面砖下的红砖其实仍保留完整。 且修复的工程量最少,即使保护性修复可能不可以完全可逆,但是还原周水子火车站的日式风貌似乎更加符合历史建筑修复保护中的最小干预原则。

5 结语

在《威尼斯宪章》中提到过:“修复应该以尊重原始材料和确凿文献为依据,修复之前必须对现有建筑进行鉴定以及历史研究”。 并且强调对历史建筑所在环境的保护,历史建筑与原有环境是密不可分的。 周边的环境无论对建筑风貌还是历史上情景的还原都起到了重要作用。 对历史建筑的价值保护也是十分重要的。

其实根据这几年的发展趋势,关于历史建筑原真性的保护修复,正在从客体转变成主体,原真性已经从最原始的物质实体的保护研究方法过渡到了主体价值的判断,甚至对未来价值的预测。 在历史建筑修复中, 原真性的表达可以是在功能使用上,外立面材质修缮上,历史形式上的继承,以及对未来建筑价值的预判。

历史建筑的修复想要实现完全可逆是困难的。人们其实更多的应该是通过最小干预的保护手段来实现历史建筑价值的最大化的继承、 延续和保护。 以此达到建筑“再生”的目的。

1 图片2、3 均来自《大连历史建筑保护与再利用技术策略——以周水子老火车站修复为例》

2 图片4 来自《历史建筑保护性修复的可逆性与保护策略的最小干预探讨——以大连周水子火车站修复方案为例》

3《威尼斯宪章》是保护文物建筑及历史地段的国际原则,全称《保护文物建筑及历史地段的国际宪章》