不同蓝光照射方式治疗新生儿黄疸患儿的临床效果及不良反应发生率观察

2021-07-12李晓成

李晓成

(灌云县人民医院,江苏连云港 222200)

新生儿黄疸(neonatal jaundice)是临床上一种发病率比较高的儿科疾病,此病是由于新生儿体内胆红素代谢异常,导致胆红素异常上升,最终引起皮肤、黏膜、巩膜黄染等一系列症状的疾病[1-2]。此病可分为生理性与病理性两种,前者症状可自行消失,后者需接受相应的治疗。病理性黄疸患儿若不及时予以有效治疗,将可能诱发胆红素脑病,继而对患儿的身体健康乃至生命安全造成影响[3]。临床上一般采取蓝光照射治疗此病,但不同的蓝光照射治疗方法,其疗效也不尽相同。因此,本研究对灌云县人民医院收治的30例新生儿黄疸患儿予以两种不同的蓝光照射治疗,并对其效果加以比较。现将情况报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取灌云县人民医院于2018年1月至2021年1月所接收的新生儿黄疸患儿30例,按随机数字表法,将上述患儿分成两组,即观察组与对照组。观察组15例,男患儿8例,女患儿7例;日龄1~28 d,平均日龄(15.4±5.7)d;4例为早产儿,11例为足月儿。对照组15例,男患儿9例,女患儿6例;日龄2~28 d,平均日龄(15.3±5.2)d;3例为早产儿,12例为足月儿。比较上述两组患儿的临床基本资料,差异均无统计学意义(P >0.05),具有可比性。本次研究已取得灌云县人民医院医学伦理委员会的批准(批准编号:K2018015),患儿父母或法定监护人签署知情同意书。纳入标准:①满足新生儿黄疸疾病的临床诊断标准[4];②血清总胆红素在205 μmol/L以上,直接胆红素68 μmol/L以下;③满足光疗指征。排除标准:①生理性黄疸者;②存在严重的心、脑、肝、肾等脏器疾病者;③存在严重皮肤过敏者;④存在遗传性代谢病者;⑤溶血异常者。

1.2 方法 患儿入院后予以补液支持等常规对症治疗,以避免其肝脏受到损伤,纠正酸中毒。在此基础之上,对两组患儿分别予以不同的蓝光照射治疗方法。观察组:对该组患儿予以持续蓝光照射治疗法,即1次/d,1次持续照射15 h。对照组:对该组患儿予以间歇蓝光照射治疗法,2次/d,每次持续照射4 h,随后间隔3 h后,再次进行照射。两组患者均持续治疗4 d。此外,在对患儿予以蓝光照射治疗前,为避免患儿的眼睛及阴部受到伤害,可佩戴放射罩予以遮盖;同时,需控制保育箱的温湿度,温度设定在30~32℃。为确保照射治疗的全面性,需定时帮患儿翻身。

1.3 疗效判定及观察指标 结合患儿病情及血清胆红素水平改变,对两组患儿疾病治疗的效果加以判定。其中,患儿症状基本消退,血清胆红素水平恢复至正常水平为显效;患儿症状得到改善,相较于治疗前,血清胆红素水平下降50%及以上,但依然高于正常水平为有效;通过治疗后,患儿症状未好转,血清胆红素水平较治疗前无显著改变为无效。总有效率=(显效率+有效率)。对两组患儿发热、腹泻、皮疹等不良反应发生情况进行观察与统计,且进行组间比较。

1.4 统计学分析 对本次研究所得数据,皆通过SPSS 20.0统计学软件进行分析,计数资料用[例(%)]表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

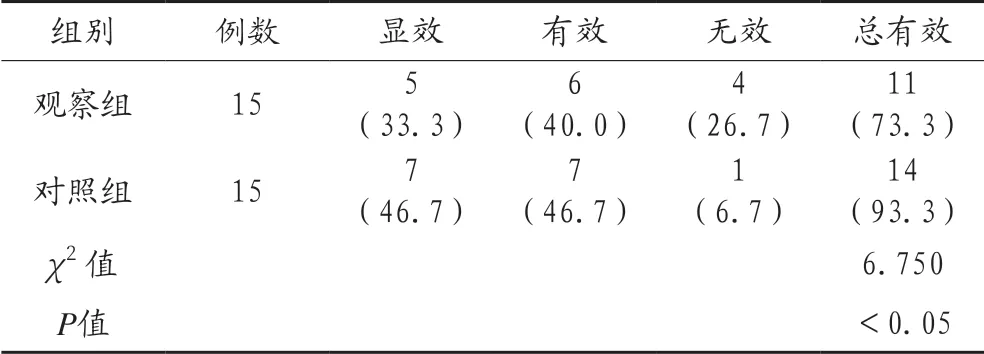

2.1 两组患儿治疗总有效率情况对比 观察组患儿治疗后的总有效率为73.3%,对照组患儿治疗后的总有效率为93.3%,两组患儿的治疗总有效率相比较,差异具备统计学意义(χ2=6.750,P<0.05),见表1

表1 两组患儿治疗总有效率情况对比[例(%)]

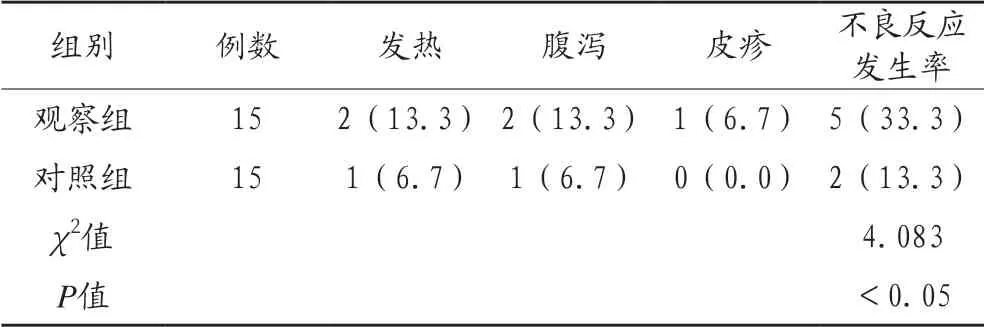

2.2 两组患儿不良反应发生状况对比 观察组患儿中有5例发生不良反应,其发生率为33.3%,对照组患儿中有2例发生不良反应,其发生率为13.3%,组间不良反应发生率相比较,差异有统计学意义(χ2=4.083,P <0.05),见表2。

表2 两组患儿不良反应发生状况比较[例(%)]

3 讨论

新生儿黄疸是一种发病率较高的儿科疾病,引起此病的因素有许多:①在病理因素的影响下,新生儿机体中的红细胞遭到破坏,造成血清胆红素水平出现升高,最终诱发黄疸[5];②患儿机体中的肝细胞摄取、排泄血清胆红素的过程遭到影响,导致血清胆红素无法及时排泄出去,致使血清胆红素异常增加,最终引起黄疸[6];③母体所提供的乳汁中带有黄体酮类成分,该成分内存在诸多脂肪,而这种乳汁被新生儿所摄入,将致使其脂肪酸水平异于正常值,并提高其机体中的血清胆红素水平,以诱发黄疸[7];④胆管阻塞,同样能引起黄疸。新生儿一旦患有病理性黄疸,需及时予以有效治疗,否则将引起各种严重并发症,如胆红素脑病,继而影响其大脑的正常发育。

蓝光照射是治疗新生儿黄疸的一种有效手段,是以波长为420~470 mm的蓝光对患儿的全身进行照射治疗。该方法能把脂溶性间接胆红素转变成可水溶的直接胆红素的异构体,随后再通过尿液、胆汁的形式,将其排出体外[8]。此外,蓝光照射治疗因其具有无疼痛、不良反应轻微等特点,在临床上得到广泛的运用,得到患儿监护人的普遍认可。但是,临床实践发现,蓝光照射在治疗过程中尚存在不足之处,尤其是在持续长时间照射治疗时,患儿会出现一些轻微不良反应,如皮疹、腹泻等,而这种情况将在一定程度影响患儿的预后效果。因此,临床上提出采取间歇间蓝光照射治疗的方式,取得了令人满意的效果。间歇间蓝光照射的方式,与人体中黄疸组织分布特点相符,此方法可加速患儿机体深处的胆红素逐步转移至体表,在体表胆红素提升之后,再对其予以蓝光照射治疗,能起到更加理想的胆红素清除作用。除此之外,该种照射方式还能在一定程度缩短患儿照射的时间,继而降低或避免不良反应的发生。

在本次研究中,采取间歇蓝光照射治疗法的对照组患儿,其治疗后的总有效率明显高于采取持续蓝光照射治疗法的观察组患儿,差异有统计学意义(P<0.05)。该研究与王钟等[9]的研究结果相似,在其研究中采取间歇蓝光照射治疗的患儿,其总有效率明显比采取持续蓝光照射治疗的高,差异有统计学意义(P<0.05)。这表明对新生儿黄疸患儿采用间歇蓝光照射治疗,效果显著,可明显改善患儿的症状。此外,在本研究中的不良反应发生率方面,对照组患儿明显比观察组患儿低,差异有统计学意义(P<0.05)。由此表明采取对照组所用治疗方式,有助于降低不良反应的发生。

综上所述,对新生儿黄疸患儿予以间歇蓝光照射治疗,可取得良好的治疗效果,且能降低不良反应的发生,有较高的安全性,是一种值得在临床上大力推广的治疗方案。