流动青少年家庭教养方式与网络成瘾: 自我控制双系统的作用

2021-07-11江莹

江莹

〔摘要〕探讨父亲和母亲的教养方式对流动青少年网络成瘾的影响,以及自我控制双系统(冲动系统和控制系统)在其中的中介作用。805名流动青少年(平均年龄14.44岁,女生331人)报告了教养方式、自我控制双系统、网络成瘾行为的情况。分析表明:流动青少年网络成瘾在性别和年级上差异显著。父亲关怀能负向预测流动青少年网络成瘾行为;父亲自主和母亲过度保护能正向预测流动青少年网络成瘾行为。自我控制双系统在教养方式(父亲关怀、父亲自主和母亲过度)和流动青少年网络成瘾行为之间具有中介作用,其中,自我控制双系统在父亲自主和流动青少年网络成瘾行为中起完全中介作用。因此,教养方式对流动青少年网络成瘾行为的影响不同,且这种影响可以由自我控制双系统加以解释。

〔关键词〕流动青少年;家庭教养方式;网络成瘾

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2021)15-0024-05

一、引言

青少年网络成瘾一直是研究的热点问题,网络成瘾对青少年学业、身体和未来发展等方面造成严重的负面影响[1]。以往研究多关注普通青少年网络成瘾问题,对流动青少年关注较少,而流动青少年由于家庭和生活环境的改变,比普通青少年面临更多不利因素,研究发现流动青少年网络成瘾倾向比例高于普通青少年,网络成瘾对他们的危害可能更大[2],对流动青少年网络成瘾现状和作用机制的研究具有重要意义。

研究者研究了网络成瘾的众多环境和个体因素,其中教养方式和冲动型人格特质对网络成瘾具有重要作用,但极少有研究从自我控制双系统的角度看待家庭教养方式和网络成瘾之间的联系。自我控制双系统模型认为,一个完整的自我控制模型应包括冲动系统和自我控制系统[3],它为研究青少年网络成瘾行为提供了新的视角。

教养方式是在日常生活中父母抚养和教育子女表现出的一种行为倾向。教养方式大致可分为积极教养方式和消极教养方式。积极的教养方式,如温暖关怀、鼓励自主等;消极的教养方式如冷漠拒绝、过度保护等。教养方式被认为是青少年网络成瘾的重要预测因子。研究表明过度保护、拒绝否认、严厉惩罚等教养方式与网络成瘾存在正向联系,而温暖关怀、权威型等教养方式与网络成瘾存在负向联系[4]。网络成瘾与家庭教养方式联系紧密,而对两者的影响因素和作用机制的研究同样重要。

除了考察教养方式与流动青少年网络成瘾的直接联系,本研究也探究自我控制双系统是否在其中具有中介作用。自我控制双系统理论由霍夫曼(Hofmann)等[5]基于信息加工视角提出,该模型认为青少年的偏差行为是由于冲动的皮质下情感系统和负责控制的前额皮质系统的失衡所致,因此,同时纳入冲动系统和控制系统来探究流动青少年网络成瘾行为更为合理。一方面,以往研究发现,高冲动性是网络成瘾者的重要个人特质,即冲动性能正向预测网络成瘾[6-7],而自我控制可以抑制个体的自我冲动,研究表明自我控制与网络成瘾显著负相关[8],网络成瘾者控制和抑制能力明显更弱[9]。另一方面,父母教养方式也可能直接或间接地影响青少年冲动性和控制性[10],形成高冲动性和低控制性的人格特质进而导致日后的网络成瘾行为。

基于此,本研究拟考察流动青少年家庭教养方式对网络成瘾的影响,并进一步考察自我控制双系统在二者中的中介作用,以此更好地回答家庭教养方式如何影响流动青少年网络成瘾行为。

二、研究方法

(一)被试

采用整群抽样法,抽取苏州市某随迁子女中学七到九年级的805名学生。男生474人,女生331人。七年级学生233名,八年级337名,九年级235名,被试平均年龄14.44岁,标准差为0.96。

(二)研究工具

1.网络成瘾测验

采用扬(Young)[11]编制的网络成瘾测验(Internet Addiction Test,IAT),包括20个项目,采用五点计分法,1=几乎没有,2=偶尔,3=有时,4=经常,5=总是。所有题目得分相加得到网络成瘾总分。此量表已被众多研究采用,具有良好信效度。此量表在本研究中的Cronbach'sα系数为0.89。

2.父母教养方式问卷

采用帕克(Parker)等[12]编制的教养方式问卷(Parental Bonding Instrument,PBI),问卷包括父亲和母亲两个部分,各有25个相同的项目,分为过度保护、自主性和关怀、冷漠拒绝四个因子。采用四点计分法,从“非常不一致”到“非常一致”分别记0~3分。该问卷具有良好的信效度,本研究父亲和母亲教养方式各维度Cronbach'sα系数在0.64~0.85之间。

3.自我控制双系统量表

采用谢东杰等[3]修订自德沃拉克(Dvorak)和西蒙斯(Simons)的自我控制双系统量表(Dual-Mode of Self-Control Scale,DMSC-S)。包含21个项目,分为控制系统和冲动系统两个分量表。冲动系统分量表包括冲动性、易分心和延迟满足三个因子;控制系统分量表包括问题解决和未来时间观两个因子。采用五点计分,从“非常不符合”到“非常符合”分别计1~5分。本研究中冲动系统与控制系统量表的Cronbach'sα系数分别为0.88和0.84。

(三)程序及数据处理

在苏州市某随迁子女初中学校中,采取整群抽样法對805名流动青少年集体施测,剔除无效问卷,有效问卷为805份。主试均经过专业培训,明确测验流程与规范。使用SPSS21.0及海斯(Hayes)[13]的SPSS宏程序Process3.2整理和分析数据。首先,对主要变量进行描述性分析。其次,采用多重回归考察教养方式和冲动、控制双系统对流动青少年的影响。最后采用Process检验冲动、控制双系统的中介效应。

三、结果

(一)描述性分析

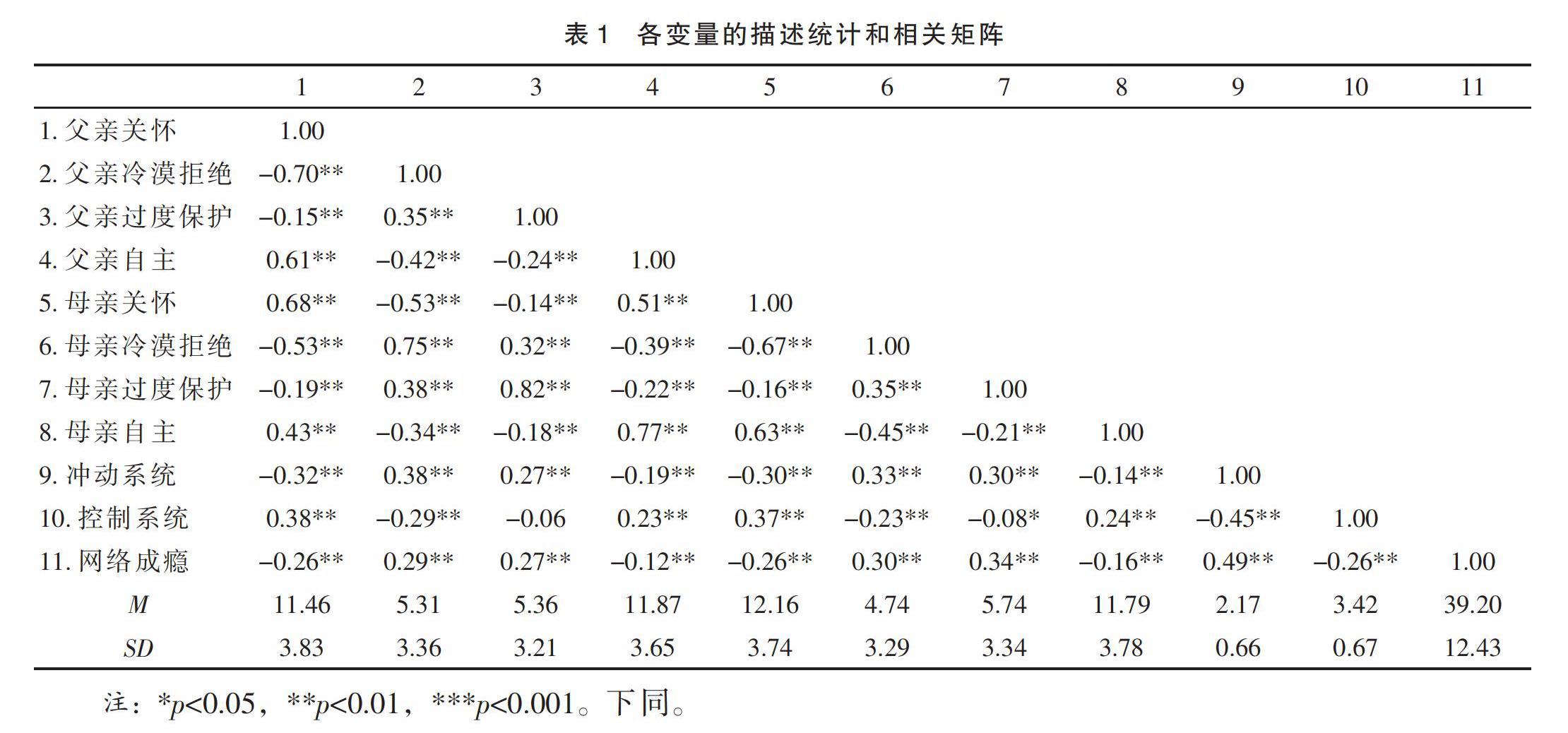

表1列出了各主要变量的平均数、标准差和相关矩阵。从网络成瘾的基本特征来看,不同性别流动青少年的差异显著,男生显著多于女生。相关分析结果表明父亲关怀、父亲自主、母亲关怀、母亲自主、控制系统间两两呈显著正相关;网络成瘾与父亲关怀、父亲自主、母亲关怀、母亲自主、控制系统呈显著负相关,与父亲冷漠拒绝、父亲过度保护、母亲冷漠拒绝、母亲过度保护、冲动系统呈显著正相关。各变量的平均数,标准差与相关矩阵详见表1。

(二)回归分析

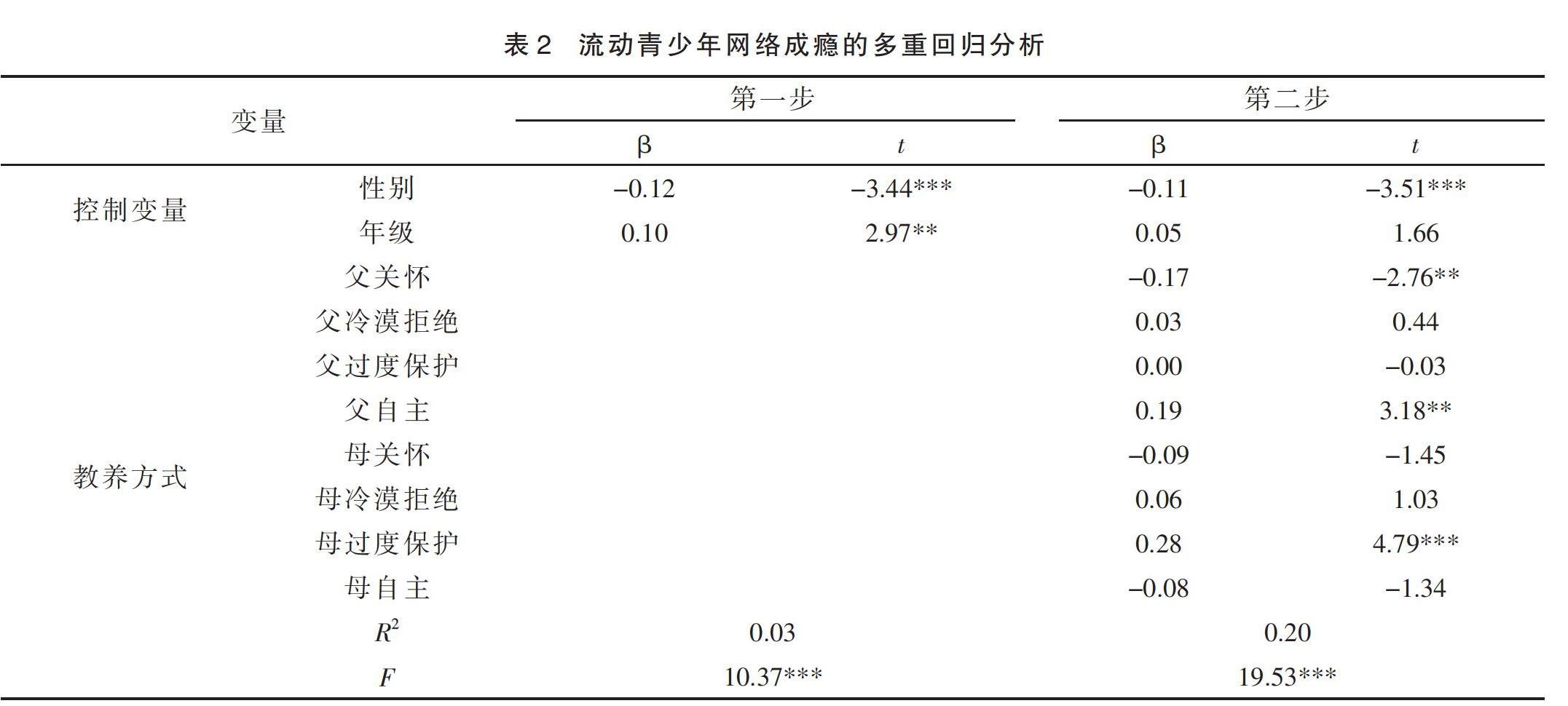

采用多重回归考察教养方式能否预测流动青少年网络成瘾行为。表2列出了流动青少年网络成瘾的分析结果。第一步,将控制变量性别和年级纳入回归方程,结果表明性别和年龄能预测流动青少年网络成瘾行为。不同性别流动青少年的网络成瘾差异显著,男生显著多于女生。不同年级网络成瘾差异显著,事后分析表明,九年级显著多于七年级。第二步,将教养方式各维度纳入方程,结果表明父亲关怀、父亲自主和母亲过度保护能预测流动青少年网络成瘾行为。

(三)自我控制双系统的中介分析

对数据进行Harman单因素法检验,结果发现共有22个因子特征值大于1,且第一个因子解释的变异量为18.57%,表明本研究不存在严重的共同方法偏差。接着,根据温忠麟和叶宝娟[14]推荐的中介效应检验流程,中介效应显著需满足以下条件:(1)自变量对因变量作用显著;(2)自变量对中介变量作用显著;(3)中介变量对因变量作用显著。结合表2的结果,采用海斯的SPSS宏程序Process 3.2中的Model 4分别检验冲动系统和控制系统的中介作用。表3列出了自我控制双系统的中介分析结果。

父亲关怀显著预测网络成瘾(β=-0.11,p<0.001),父亲关怀显著预测冲动系统(β=-0.32,p<0.001),冲动系统显著预测网络成瘾(β=0.46,p<0.001),采用Bootstrap法抽样1000次计算冲动系统在父亲关怀与网络成瘾之间的中介效应见表3,因此,冲动系统在父亲关怀与网络成瘾之间起部分中介作用。

父亲关怀显著预测网络成瘾(β=-0.19,p<0.001),父亲关怀显著预测控制系统(β=0.38,p<0.001),控制系统显著预测网络成瘾(β=-0.19,p<0.001),采用Bootstrap法抽样1000次计算控制系统在父亲关怀与网络成瘾之间的中介效应见表3,因此,控制系统在父亲关怀与网络成瘾之间起部分中介作用。

父亲自主没有显著预测网络成瘾(β=-0.03,p>0.05),父亲自主显著预测冲动系统(β=-0.19,p<0.001),冲动系统显著预测网络成瘾(β=0.49,p<0.001),采用Bootstrap法抽样1000次计算冲动系统在父亲自主与网络成瘾之间的中介效应见表3,因此,冲动系统在父亲自主与网络成瘾之间起完全中介作用。

父亲自主没有显著预测网络成瘾(β=-0.07,p>0.05),父亲自主显著预测控制系统(β=0.23,p<0.001),控制系统显著预测网络成瘾(β=-0.25,p<0.001),采用Bootstrap法抽样1000次计算控制系统在父亲自主与网络成瘾之间的中介效应见表3,因此,控制系统在父亲自主与网络成瘾之间起完全中介作用。

母亲过度保护显著预测网络成瘾(β=0.21,p<0.001),母亲过度保护显著预测冲动系统(β=0.30,p<0.001),冲动系统显著预测网络成瘾(β=0.43,p<0.001),采用Bootstrap法抽样1000次计算冲动系统在母亲过度保护与网络成瘾之间的中介效应见表3,因此,冲动系统在母亲过度保护与网络成瘾之间起部分中介作用。

母亲过度保护显著预测网络成瘾(β=0.32,p<0.001),母亲过度保护显著预测控制系统(β= -0.08,p<0.05),控制系统显著预测网络成瘾(β= -0.24,p<0.001),采用Bootstrap法抽样1000次计算控制系统在母亲过度保护与网络成瘾之间的中介效应见表3,因此,控制系统在母亲过度保护与网络成瘾之间起部分中介作用。

四、讨论

(一)父母教养方式与流动青少年网络成瘾

本研究考察了父母教养方式和流动青少年网络成瘾的关系并发现网络成瘾与父亲关怀、父亲自主、母亲关怀、母亲自主呈显著负相关,并与父亲冷漠拒绝、父亲过度保护、母亲冷漠拒绝、母亲过度保护呈显著正相关,这支持了以往研究[15-16]。更进一步的回归分析表明,父亲关怀负向预测网络成瘾,母亲过度保护正向预测网络成瘾,这一结果支持了青少年网络成瘾家庭中往往父爱缺乏和母亲过度保护[16]。以往研究表明,夫妻双方在家庭中的卷入程度有所不同,妻子常常是过度卷入的一方,对孩子照料投入很多的精力,常会过度关注孩子的一举一动,而父亲常常卷入不足,将更多的精力投入工作中,导致与子女关系疏离[17]。这一点在流动子女家庭中可能更为突出[18],流动子女家庭受生活环境变化和社会支持缺乏等因素影响,更多呈现“男主外、女主内”的家庭模式,母亲对子女照顾更多,但容易受限于科学教养理念的缺乏,对子女包办过多;而父亲往往承担更多经济压力,在外奔波,忙于生计,对子女的关注较少。

此外,虽然父亲自主与流动青少年网络成瘾显著负相关,但在控制了其他教养方式后,前者对后者呈现正向预测作用。這可能是由于自主包含尊重理解的同时也伴随着一定程度的放任自由。自主可能通过尊重理解预防网络成瘾,也可能通过放任自由增强网络成瘾,本研究尚无法区分这一点。也可能因为父亲自主与网络成瘾之间存在其他的中介或混淆变量,例如,本研究发现加入控制和冲动变量后,父亲自主与网络成瘾的关系不显著,即父亲自主是否影响网络成瘾取决于个体自我控制双系统的作用。因此,自主性与网络成瘾的具体关系还需要更深入的探究。

(二)自我控制双系统的中介作用

本研究发现,自我控制双系统在家庭教养方式与流动青少年网络成瘾之间具有中介作用,具体来说,父亲关怀促进个体控制系统的激活进而减少网络成瘾;父亲关怀抑制个体冲动系统的激活进而减少网络成瘾;母亲过度保护促进个体冲动系统激活进而增加网瘾;母亲过度保护抑制个体控制系统的激活进而增加网瘾。自我控制双系统的中介效应有助于阐明教养方式作用于流动青少年网络成瘾的机制。该研究结果与前人研究一致,父母教养方式会影响个体的冲动及控制的人格特质[10],进而影响冲动性[6]和控制性[8]对网络成瘾行为的作用。

更重要的是,本研究发现自我控制双系统在父亲自主和流动青少年网络成瘾中起完全中介作用,因此,我们认为前者影响后者的机制可能是:父亲自主对流动青少年网络成瘾并无直接影响,而是完全通过青少年冲动系统和控制系统的路径得以实现的,即父亲采取自主的教养方式,会激活青少年的冲动系统和控制系统的博弈[5],冲动特质纬度得分高的个体会导致更多的网瘾行为,而控制特质会通过抑制冲动来减少网瘾行为,反之亦然。

总而言之,本研究发现具有一定的理论意义:该结果从自我控制双系统的角度,关注了流动青少年这一特殊群体的网络成瘾状况,初步揭示了教养方式(尤其是父亲自主的教养方式)作用于流动青少年网络成瘾的具体过程和机制。因此,在今后的流动青少年网络成瘾的预防和干预工作中,不仅可以从父母教养方式入手,还应同时考虑个体冲动特质和控制特质的特点,并重视自我控制双系统的作用。

参考文献

[1]蒋敏慧,万燕,程灶火.家庭教养方式对网络成瘾的影响及人格的中介效应[J].中国临床心理学杂志,2017,25(5):907-910.

[2]金灿灿,屈智勇,王晓华.留守与流动儿童的网络成瘾现状及其心理健康与人际关系[J].中国特殊教育,2010(7):59-64.

[3]谢东杰,王利刚,陶婷,等.青少年自我控制双系统量表中文版的效度和信度[J].中国心理卫生杂志,2014,28(5):386-391.

[4]任磊.父亲和母亲教养方式影响网络成瘾发生机制的比较研究[D].武汉:华中师范大学,2014.

[5]王利刚,谢东杰,樊春雷,等.自我控制的干预技术研究:基于双系统理论[J].中国临床心理学杂志,2014,22(2):377-380..

[6]邓林园,武永新,孔荣,等. 冲动性人格、亲子沟通对青少年网络成瘾的交互作用分析[J].心理发展与教育,2014,30(2):169-176.

[7]李瑾,王卫红.重庆高一新生网络成瘾特点及冲动性[J].中国健康心理学杂志,2013,21(3):420-422.

[8]KIMJ-U.The effect of a R/T group counseling program on the Internet addiction level and self-esteem of Internet addictionun iversity students[J].International Journal of Reality Therapy,2008,27(2):4-12.

[9]Billieux J,Linden MVD. Problematic use of the internet and self-regulation:A review of the Initial Studies[J]. Open Addiction Journal,2012,5(S1):24-29.

[10]張磊,王佳,袁靖姣,等.初中生家庭教养方式与人格的相关性[J].中国健康心理学杂志,2016,24(1):123-126.

[11]Young K S. Internet Addiction Test(IAT)[M].2009.

[12]Parke R G. The parental bonding instrument[J].Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology,1990,25(6):281-282.

[13]Hayes A F. Introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis:A r egression-Based approach[M].2013.

[14]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-45.

[15]李燕雯.青少年网络成瘾与父母教养方式、情绪智力的关系[J].中小学心理健康教育,2020(16):4-9.

[16]宁丽,张惠敏,陶然,等.网瘾患者的自尊与其家庭因素的关系研究[J].中国药物依赖性杂志,2014,23(5):379-384.

[17]张惠敏,宁丽,陶然,等.网瘾青少年所在家庭的家庭功能状况探析[J].中国药物依赖性杂志,2012,21(4):307-311,317.

[18]黄聚云,晏妮.家庭因素与农民工随迁子女学生问题行为的关系[J].中国学校卫生,2016,37(7):1025-1028.

(作者单位:江苏省苏州相城蠡口第二中学,苏州,215131)

编辑/刘 芳 终校/刘永胜