乡村振兴背景下新乡贤参与乡村治理的实现机制探索

2021-07-11李翊芝谢蕊

李翊芝 谢蕊

摘要:在新时代背景下,新乡贤是传统乡贤的继承与发展,对乡村发展有着十分重要的作用。文章基于广东省清远市等地调查,采用嵌入性理论,对新乡贤参与乡村治理的路径进行分析。最终提出改善新乡贤参与乡村治理的建议,助力提高新乡贤治理参与率及村民对新乡贤的满意程度。

关键词:新乡贤;乡村治理;实现机制;嵌入式理论

一、提出问题

目前,我国处于全面建成小康社会的关键时期,党的十九大明确提出要实施乡村振兴战略,但在现代化进程不断加快的同时,农村空心化、治理方式落后等乡村治理问题也频繁出现。根据国家统计局资料显示,2019年我国乡村常住人口为55162万人,同比减少1239万人,针对乡村治理目前的困境,新乡贤作为一种非正式的权威,以及乡村社会与国家权力之间的中介,参与治理逐渐成为社会各界关注的热点。

乡贤治村这种乡村治理模式,是由中国传统的贤能政治演变而来的。我国传统乡村治理结构相对封闭,乡村内部缺乏内生力量对接政权,乡村阶层和权力结构主体缺乏流动性,所以新乡贤能够成为沟通国家和村民之间权力互动的中介,在激活乡村内生活力,应对乡村出现的空心化等问题,维护乡村社会稳定方面,都起到了至关重要的作用。

但目前新乡贤作为一种尚未成熟的治理主体,其参与乡村治理的合理性何在?其嵌入式治理内在逻辑又该如何解释?新乡贤如何能够发挥自身优势,改变村庄权力向上集中的治理结构,避免出现名实分离的实践误区,推动乡村治理进步?这些成为亟待回答的问题,也将是本文研究核心。

二、新乡贤嵌入性分析框架

笔者研究了有关新乡贤及其参与乡村治理的文献后发现,当前国内新乡贤治理研究还处于初步发展阶段,缺乏系统性,研究内容、角度和方法有待扩展。研究内容上,目前较多地在挖掘新乡贤参与乡村治理的作用,较少将目光聚焦于对新乡贤治理方法的解释以及优化。研究角度上,大多选取宏观视角探讨新乡贤的作用,探析其在经济等方面的作用,较少着眼于新乡贤本身在参与基层治理的过程中所采用的实际方法,以及对此进行理论分析与机制解释。在研究方法上,目前不少学者采用的研究方法大多是对单个案例进行分析,同时也较少与其他理论分析方法结合,进行深度剖析。

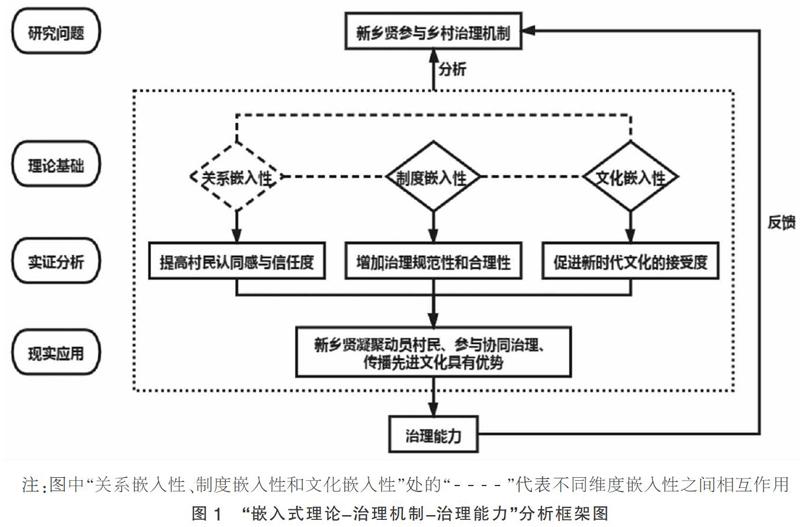

因此本研究将基于目前学界新乡贤研究存在的空白,从新乡贤本身出发,首先基于文献与历史的溯源,对新乡贤进行多角度探索;接着,从嵌入式理论着手,采用个案研究等研究方法,探索其治理机制的解释框架,从而展开对新乡贤参与基层治理的内在价值和实现机制的研究,并由此提出优化方略,助力新乡贤更全面深入地参与乡村治理。

(一)新乡贤嵌入性的概念

“嵌入性”概念是Polanyi(1944)首次提出的,最初用于经济领域分析。1985年,Granovetter(1985)把社会背景加入到嵌入性的概念解释之中,他还构建了一个分析框架,阐述关系嵌入性和结构嵌入性的关系。在此基礎上,Zukin和Dimaggio(1990)将框架继续完善,分为结构、认知、文化和政治嵌入性。2001年,Abolafia(2001)提出了制度嵌入性,该嵌入性与Zukin提出的政治嵌入类似。随着经济社会学理论引入国内,嵌入性理论也被运用于农村问题的研究中,如龚丽兰、郑永君(2019)构建乡村权威“公共性-嵌入性”的理论分析框架,研究新乡贤推进乡村振兴的关联逻辑和运作机制。

借鉴以往理论,笔者认为嵌入性是指新乡贤在参与乡村治理过程中,通过不同途径促进乡村与自身之间的关系。此外,本文主要引用龚丽兰(2019)的嵌入性分析的维度:根据治理主体的差异,将新乡贤的嵌入分为关系、制度和文化嵌入性三个维度,主要体现在新乡贤与村民、与村两委以及与乡村之间的关系。

(二)分析框架

关系嵌入性指新乡贤嵌入乡村治理的过程中,新乡贤与村民或乡村治理主体之间发生的双向关系。所有的双向关系构成了关系网,个体在这张关系网中,受到了双向关系及关系网的直接影响(周军杰、左美云,2011)。Granovetter(1973)指出,关系强弱的可用关系持续时间、亲密程度、互动频率、相互服务的内容四个指标来衡量。并在研究组织理论时,Granovetter得出组织从事交易的基础是人际互动产生的信任,同时这也是决定交易成本的重要因素(Granovetter,1985)。即新乡贤与村民或其他治理主体的互动能够促进二者之间信任的产生,这种信任在沟通时更能说服对方。因此,关系嵌入性越高,二者之间的认同感和信任度越强,沟通成本越低,新乡贤工作也更容易进行。

制度嵌入性指的是新乡贤以个体形式融入乡村的治理体制中。制度(斯科特,2010)这一长期的社会结构是由符号性要素、物质资源和社会活动组成,为人们互动关系提供场所。制度嵌入给予新乡贤一个正式且合理的身份与村民进行沟通,而该身份也监督并约束新乡贤行为,新乡贤以此获得村民认可。当制度嵌入性越高,新乡贤参与乡村治理的规范性和合法性越强,动员村民和说服村民的力量越大。

文化嵌入性指的是新乡贤参与基层治理时,乡村文化与新乡贤价值观等文化的磨合。Hagedoorn(2006)提出,文化不同,组织进行合作选择的倾向也会因此不同。当新乡贤作为外来个体潜入乡村治理时,其认知与熟人社会所构建的乡土文化认知有所不同。当不同文化磨合时,文化排异性(程士强,2018)降低新制度在地方社区中的合法性。而文化的成功嵌入则有利于新乡贤这一新治理主体的合法性,其所带来的新文化的输入也能较容易地被接受。

总之,三个维度的嵌入性越高,新乡贤参与乡村治理时说服村民、动员村民的合法性和新文化的输入等更具有优势。

此外,学者(Uzzi,1997;Dacinetal,1999;Hagedoorn,2006)指出,嵌入机制之间存在交互作用,并非完全独立,不同维度的嵌入性也会相互影响。

关系与制度嵌入性的二重影响。随着市场经济的纵深发展,作为关系网节点的村民大量流出,传统的社会结构关联出现断裂,契约关系对身份关系的替代削弱了人际能量场的辐射力(许源源、左代华,2019)。即传统乡贤不再适应乡村的发展,部分新乡贤的外来性身份又弱化了其与村民之间的联系。此时,制度的嵌入以一种正式的纽带重新连接村民与新乡贤,新乡贤重新进入乡村治理体系中。新乡贤回归后的关系连接又进一步巩固了新乡贤在体制中的地位,从而提高新乡贤在治理中的威信力。

关系与文化嵌入性的二重影响。村民与新乡贤发生的联系作为关系网之间的链接,链接的加强依赖于一种到多种关系而形成,如价值观、血缘关系。当新乡贤介入乡村的治理时,与村民之间的沟通机制(杜焱强等,2016)可化解二者之间利益冲突或文化摩擦,重塑二者意识形态。村民与新乡贤虽有矛盾,但他们拥有共同的目标,即乡村的良性发展。目的的一致性所引起的沟通使得村民或村干部与新乡贤彼此有相互了解,从而村民理解新乡贤的想法,新乡贤也能采取村民所能接受的方式参与乡村治理,从而达到乡贤发展的目的。

制度与文化嵌入性的二重影响。制度嵌入给予新乡贤合理的身份参与乡村治理,但这只是表层工作,新乡贤能否在乡村扎根站稳,还需看新乡贤能否融入乡村的文化中。因此,文化的嵌入为新乡贤与村民之间的思想摩擦提供了可能性。二者相互磨合,了解当地的风俗民情等工作为制度嵌入内生秩序提供土壤和心理认同,从而为新乡贤参与机制提供了机会。

综上,基于关系、文化、制度嵌入性及任意两者之间的二重影响,对新乡贤参与乡村治理实现路径的分析构建“嵌入式理论-治理机制-治理能力”框架,如下图所示。

三、新乡贤嵌入乡村治理:实现机制探索

(一)车村案例:齐治理,共创和谐乡村

车村位于惠州市博罗县,地处丘陵地带,村庄历史遗产丰富,有文物遗产、牙氏宗祠、三梁面积共1000平方米。受城乡二元结构下农民的流动的影响,该村治理主体出现断层,基层组织治理能力弱,文化氛围弱,村民娱乐方式单一化。

案例村庄的C原本在外地做服装生意,2017年参加村中换届选举成为村委主任。此次换届,两委班子吸纳青年人,新成员积极性和悟性较高。在C的激励带领下,两委班子对村庄重新规划。

在文化发展上,一是继续举办当地姚夫人巡游行乡活动,传承民俗活动所蕴含的崇尚伦理道德的优秀文化。二是响应新时代文明建设的号召,筹建法德共治宣传栏和棋牌室,联合乡贤理事会举办讲习所宣传,邀请新乡贤担任主讲人,将新时代文化引进乡村。在乡村事务的处理上,村委会与乡贤理事会会作为“主”与“辅”的关系共同治理乡村,村委会主要负责村中行政事务,乡贤理事会负责村民间的矛盾调解。

车村案例中,在C参与换届选举前,他的关系嵌入性一般。除了与当地村民具有血缘关系以及逢年过节回家时的联系外,与当地村民的交流较少,不了解村中的关系网以及每个人在这张网络中的角色。

C成为村委主任后,村委主任这一体制性组织成员的身份提高了他的制度嵌入性,其工作活动以及与乡贤理事会的互动进一步提高了他的关系嵌入性。村委主任的责任增加C与村民之间的联系,进而了解村民喜好及村民间的关系网,这有利于他做出符合村民所需的决策。之后,C通过成功举办一系列乡村活动,获得村民对他的信任和支持,进而提高他动员村民的能力。更进一步地,C获得的能力又激励他参与乡村治理的积极性,从而带动村民共建和谐乡村。

(二)熊屋村案例:扬民风,塑造诚信口碑

熊屋村位于粤西北地区,建筑历史悠久,仍保留有清明时期古建筑,村风淳朴,学习氛围浓厚。1987年成立乡贤理事会,成员由各房推选,每房村民可向理事会成员提出意见。

1987年以前,该村村民以种植苦瓜并直接出售作为经济收入来源,收入较低,部分村民外出打工谋生。作为理事会成员的X善于学习,参加政府组织的水稻制种培训班并在村中试中成功,而后将该方法教给村民并组织村民与蔬菜种子公司签订协议,从而提高村民的收入,外出村民也回归家乡参与制种。在面对其他商家恶意的价格竞争时,X坚持按照合同签约价格对已签约的商家履行承诺。这为其他村民的行为树立了守信用的榜样,村民因与种子公司合作25年从未违约获得了公司的信任。

熊屋村案例中,在新乡贤X教予村民种植方法前,他的关系嵌入性较高,文化嵌入性较低。新乡贤作为村民推选出的代表,其品德和能力受到村民的认可。同时,作为村子里土生土长的一分子,与村民的联系较为紧密。因此,其关系嵌入性较高。但在文化嵌入性上,新乡贤与村民由于对村中文化认识相似因此,文化差异性较小使得二者之间缺少文化摩擦与融合过程,并未发生文化嵌入现象。

新乡贤教授村民制种,并以自身遵守承诺从而引导村民守信用的行为提高了他的文化嵌入性。新乡贤通过传授技巧使得村民获得更高的利润。此时,新乡贤与村民自身的经济收益开始有直接关系,二者之间的关系强度在提高,村民会因自身利益的提高而对新乡贤产生感激之情。当新乡贤出现遵守承诺的行为时,行为被村民所接收,并通过村民利益上的理性判断以及情感上的烘托,村民开始跟随他的行为,从而整个村庄在制种行业中塑造了诚实守信的品牌,新乡贤的思想认知也成功影响了村民的认识,即提高新乡贤的文化嵌入性。守信用的品牌和良好的種子质量也提高了村民的收入,增加村集体经济。

(三)叶屋案例:聚民心,齐推土地改革

叶屋组位于清远市英德市,是萤火村管辖的22个村小组之一。该小组有村民35户,长期居住村中的有30户。各类可耕作土地资源总计1350亩,其中水田60亩,但土地零散,面积小,村民经营效益低。

面对土地零散导致居民收入低的困境,作为村民小组长的Y通过以整合自身土地提高收益为例,提出对村中全部土地重整确权的方案。但村民因担心自身利益受损而不配合村小组工作。为此,经过Y与村民之间的三十多次会议讨论村民最终改变以自身利益优先的观念,做出以集体利益为主导的选择。更换后的连片土地用规模化经营,生产效率提高增加了村民的利润收益。同时,部分已整合土地被用于农业生态旅游项目的开发,叶屋村貌也有所提高。

案例中的Y在提出土地确权的方案之前,制度和关系嵌入性较高。作为自然村组长的Y,承担着行政村与自然村之间的事务对接,协调村民间的矛盾纠纷等责任。

村小组长是新乡贤Y参与乡村治理的正式身份,其拥有调配村庄资源的能动性。当Y提出重整土地方案时,村民的否认降低其对Y的信任于支持,产生负面行为与情绪降低了两者的亲密程度、但Y利用以往所掌握村中关系网,,采用谈判与针对性说服的方式得到村民的支持。三十多次的会议谈判提高了二者的互动频率。村民同意整合土地,试种成功并步入小康生活提高了新乡贤的服务质量。新乡贤的关系嵌入性进一步增强对村民的号召力也得到提高。同时Y稳固作为村小组长的威信力,提高制度嵌入性。村民对新乡贤的认可也激励新乡贤治理村庄,新乡贤以土地连片的优势获得项目投资,从而带动村庄的经济发展。

(四)潘屋案例:引资源,带动经济活力

潘屋村位于连州市西北部,是七村村委下属的自然村。历史文化悠久,但受地理区位和发展基础等影响,农村集体经济增收动力不足,村庄设施建设滞后。

新乡贤P是日报社社长,利用自身工作与文化教育传播与保护有关的特点,发挥人脉和能力优势,结合村庄文化氛围浓厚的特性,带头捐资,修建村民文化广场、大礼堂,改善村庄的设施落后现状。在村庄硬性条件发展的基础上,P通过与村干部沟通交流,带头招商引资,竞标工程。基于国家“美丽乡村”建设的资助以及潘屋村宜人的田园环境,村委积极推动乡村旅游,新乡贤带头负责为家乡拉取项目,南方农耕生态博物馆等生态游项目陆续落地。

潘屋案例中,新乡贤P在参与家乡的基础建设之前,他的关系嵌入性低。P长期不在村中居住,对村中的具体情况不了解,但与外界交流较多。同时,作为日报社的一员,职业的专业性以及工作内容使得P大致了解乡村的现状以及国家对农村发展的政策支持。

新乡贤P通过帮助村民引进资源,改善乡村发展,提高了他的人脉嵌入性。首先,新乡贤对乡村情况的了解是分析潘屋发展状况的基础,P利用经济能力优势,带头捐资修建设施,通过增加村民娱乐方式提升村民的生活质量。其次,与村委会携手引进国家项目,带动村庄旅游行业的发展。项目在竞标工程中,新乡贤与村委会的沟通提高二者互动频率;而项目落地建设作为村中的变化引起村民对项目的讨论,其中便包括项目引进者之一的P,村民通过讨论加强了对新乡贤的认识,拉近了二者之间的关系距离。同时,项目落地时间也延长了村民与新乡贤二者关系的持续时间。由此,新乡贤的关系嵌入性得到提高。关系嵌入性的提高促进新乡贤参与乡村治理,新乡贤积极引进项目,潘屋村经济发展注入活力。

四、结论与建议

(一)结论

从历史中传统乡贤与乡村的紧密联系,到如今乡村振兴背景下新乡贤嵌入到乡村治理中,乡贤始终扮演着重要角色。基于传统乡贤与新乡贤的特征,本文构建“嵌入式理论-治理机制-治理能力”分析框架,分析新乡贤参与乡村治理中如何促进乡村实现有效治理,最终得出以下结论:

1.新乡贤参与乡村治理中,在提高关系、制度以及文化嵌入性的同时,依靠不同嵌入性两两之间的双重影响,在不同程度上提高新乡贤的治理能力,再进一步正向反馈于新乡贤参与乡村的治理机制中。

2.新乡贤参与乡村治理的机制包括齐治理、扬民风、聚民心和引资源。四种机制的根本目的都是通过影响关系、制度和文化嵌入性三个方面,最终影响新乡贤对村庄的治理效果。新乡贤以资金雄厚的优势向家乡捐资修建公共设施,以人脉宽广的便利性将项目资源引进家乡,以知识丰富的技能向村民宣传社会主义新时代的故事,以管理能力作为辅助力量嵌入或辅助村委会治理乡村。从而,提高新乡新在关系、文化和制度嵌入性三个方面对乡村的嵌入。最终,新乡贤在实现自身价值的同时,也促进家乡经济发展,实现有效治理,从而优化社会治理体系。

然而,新乡贤在嵌入乡村中,也遇到瓶颈,包括三个方面:

第一,缺乏制度规范。在新乡贤参与乡村治理过程中,乡村治理制度缺乏明确的职能规定及制度规则来引导和约束新乡贤。新乡贤参与鄉村治理主要依据村中的不成文规定。但是,不成文的规定具有模糊性,从而导致新乡贤群体的闲散,组织力量薄弱。

第二,组织力量较弱。村两委不重视新乡贤组织建设,一是乡村组织乡贤理事会只是应付上级政治要求检查,乡贤理事会名存实亡,新乡贤与村委会缺乏沟通,缺少实际性付出。二是不愿新乡贤干扰乡村治理,动摇村干部的职位,从而排斥新乡贤参与治理,拒绝其建议,减弱了新乡贤的积极性。

第三,缺失激励机制。新乡贤在选择回乡建设的同时也放弃了城市生活的便利,利益的权衡抑制了部分新乡贤回乡建设。新乡贤表彰大会、荣誉受聘等对新乡贤肯定的激励机制严重缺失,导致新乡贤文化认同感较低的氛围。

(二)建议

第一,选择与乡村特点,新乡贤能力相匹配的机制参与乡村治理。新乡贤在融入乡村的过程中,应针对乡村所具备的文化、经济、关系网络的特点以及新乡贤本身的素质、经济能力以及关系人脉等优势,选择不同的机制参与乡村治理中,通过提高关系、制度和文化嵌入性,达到新乡贤有效参与治理的目标。

第二,加强基层党组织领导地位,建立新乡贤管理制度。基层党组织既要防止村两委干部对新乡贤的排斥现象,选好配强乡村党组织带头人,也要加强新乡贤参与制度化的建设,建立乡贤理事会并选配新乡贤领头,让有意为家乡做奉献的人有途径可寻。

第三,宣传新乡贤文化,营造对新乡贤尊重氛围。村民对新乡贤的了解较少,不知道、不认识、不清楚新乡贤的事迹,导致新乡贤较难融入村民的生活。宣传新乡贤文化,村两委需要重新挖掘村中新乡贤文化的优秀事迹,采取村民喜闻乐见的形式进行传播,如小品等,加强舆论导向,通过提高村民对新乡贤的了解程度,提高新乡贤的关系嵌入性,从而推动新乡贤工作的顺利开展。

第四,建立激励制度,吸引乡贤的回归。张英魁(2019)指出,乡贤奉行的是生活-享受主导的价值观念,即大多数新乡贤已获得基本生活保障,渴望获得精神层次的满足,这也是驱动新乡贤参与乡村治理的动力。针对目前新乡贤激励机制缺失的现状,基层组织和村委会可通过名誉称号授予、新媒体报道事迹、表彰大会等形式表示对新乡贤的认可,鼓励和号召更多新乡贤和百姓回馈家乡,为共同建设家乡提供资源与力所能及的力量。

参考文献:

[1]POLANYI K.The Great Transformation:The Political and Economic Origins of Our Time[M].Boston,MA:Beacon Press,1944.

[2]GRANOVETTER M.Economic action and social structure:the problem of embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,91(03):481-510.

[3]ZUKIN S,DIMAGGIO P.Structures of Capital:The So-cial Organization of Economy[M].Cambridge,MA:Cam-bridge University Press,1990.

[4]龚丽兰,郑永君.培育“新乡贤”:乡村振兴内生主体基础的构建机制[J].中国农村观察,2019(06):59-76.

[5]周军杰,左美云.虚拟社区知识共享的动因分析——基于嵌入性理论的分析模型[J].情报理论与实践,2011,34(09):23-27.

[6]GRANOVETTER M.The strength of weak ties[J].A-merican Journal of Sociology,1973,78(06):1360-1380.

[7]斯科特.制度与组织:思想观念与物质利益[M].姚伟,王黎芳,译.北京:中国人民大学出版社,2010.

[8]HAGEDOORN J.Understanding the cross-level embed dedness of interfirm partnership formation[J].Academyof Management Review,2006,31(03):670-680.

[9]程士强.制度移植何以失败?——以陆村小额信贷组织移植“格莱珉”模式为例[J].社会学研究,2018,33(04):84-108+243-244.

[10]Uzzi B. Social Structure and Competition in Interfirm Network:The Paradox of Embeddedness[J].AdministrativeScience Quarterly,1997(42).

[11]Dacin M. T.Ventresca,M. J.,& Beal B. D. The Embeddedness of Organization: Dialogue and Direction[J].Journal of Management,1999(25).

[12]許源源,左代华.乡村治理中的内生秩序:演进逻辑、运行机制与制度嵌入[J].农业经济问题,2019(08):9-18.

[13]杜焱强,刘平养,包存宽,苏时鹏.社会资本视阈下的农村环境治理研究——以欠发达地区J村养殖污染为个案[J].公共管理学报,2016,13(04):101-112+157-158.

*基金项目:广东外语外贸大学2020年国家级大学生创新创业训练计划项目;乡村振兴背景下新乡贤参与乡村治理机制与成效研究(项目编号:202011846013);乡村振兴战略下村民自治认同机制及治理成效研究(项目编号:202011846008)。

(作者单位:李翊芝,广东外语外贸大学新闻与传播学院;谢蕊,广东外语外贸大学商学院)