北京市郊区小学信息技术课程现状调查研究

2021-07-11武欣李云文

武欣 李云文

【摘 要】本文以北京市郊区27所小学的信息技术教师为对象,通过问卷调查发现,郊区小学信息技术课程在开设年级与课时数量、教学内容、评价方式方面达到了要求,但存在课程目标设计不全面、教学方式单一、软硬件设施短缺、评价主体单一等问题。为此,本文提出了相应的改进建议。

【关键词】小学;信息技术课程;现状;调查

【中图分类号】G434 【文献标识码】A

【论文编号】1671-7384(2021)06-039-03

北京市郊区小学信息技术课的教育教学与市区小学相比存在一定差距。为深入了解北京市郊区小学的信息技术课程现状,分析存在的问题,提高信息技术教育水平,促进小学生信息素养的提升,开展本调查。

调查问卷设计及对象范围

问卷题目以《中小学信息技术课程指导纲要(试行)》[1](以下简称《纲要》)为主要依据,以《普通高中信息技术课程标准(2017版)》[2]为参考,共10题,分为开设年级与课时数量、目标达成情况、教学内容、教学方式、数字化教学情况以及课程评价方式等六个维度进行调查。本调查选取北京市各郊区在信息技术教学方面有代表性的27所小学,以其学校的信息技术教师为对象,调查问卷发放27份,有效回收27份,有效率100%。

调查结果与分析

1.开设年级与课时数量

所有被调查的郊区小学都开设了信息技术课程。由于低年级学生年龄较小,思维与心智发育尚未成熟,实践能力弱,因此小学一至二年级开设信息技术课程的学校占比较小,均为7.4%。多数小学在三、四、五年级普遍开设本课程,这三个年级的学生在年龄、心智发展、情感需要及学习能力方面,都较适合学习此课程。六年级是毕业年级,一些学校会着重考虑升学问题,因此在六年级开设信息技术课程的学校略有减少,占比70.4%。这说明多数小学能够从学生实际出发,充分考虑多方面因素来设置课程的开设年级。

在课时数量调查中,每周一节信息技术课占比最多,为85.2%,同时也有个别学校每周两节或每两周一节信息技术课。按每学期16周计算,若三、四、五年级开设课程,整个小学阶段为96课时,大于《纲要》规定的68课时,符合教育部要求。这说明郊区小学认真执行了教育部提出的信息技术课程开展的基本要求,使信息技术教学在时间上得到了支持與保障。

2.目标达成情况

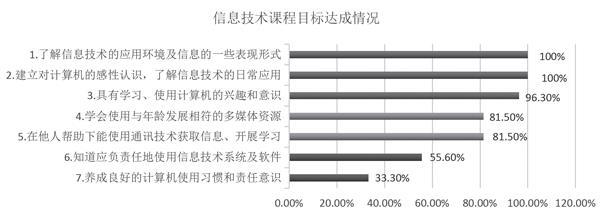

小学信息技术课程总目标是培养学生信息素养,信息素养分为信息意识、信息能力、信息道德。学生在信息技术课上对《纲要》规定的小学阶段教学目标的达成情况调查如图1所示,其中1、2、3为信息意识,4、5为信息能力,6、7为信息道德。由图1可以看出,学生的信息能力与信息意识达成情况较好,这说明教师教学注重学生对信息的获取、加工与应用以及操作技术的掌握;同时,学生的信息道德达成情况较差,说明教师在信息伦理道德与情感态度价值观的教育上有所忽略,导致学生在信息世界中对正确的道德行为没有清晰的概念与认知,缺乏道德责任意识与辨析能力。

3.课程教学内容

三年级以信息技术初步、打字、画图、文件管理等内容为主,四年级以PPT制作、图片编辑、Word、Excel、网络查找资料等内容为主,五年级以编程、PPT制作为主,六年级以编程、电子杂志制作、音视频制作、人工智能为主。可见课程教学内容全面、较为实用,难易程度合理,与《纲要》里小学阶段的六大模块基本相互对应,基本满足学生在学习与生活中的应用需求。在《纲要》要求的必修基础上,小学高年级增添了编程、人工智能等热点教学,这说明有些小学的教学内容能与时俱进,能够根据社会发展与学生需求有所更新。(2)信息技术拓展内容。92.6%的被调查小学开展了与信息技术相关的课外拓展活动,包括机器人、编程、摄影摄像、乐高、无人机、电脑美术、动画、小小电视台等内容,仅有7.4%的学校从未开展过相关课外活动。这说明多数小学认识到了信息技术作为载体在培养学生能力方面的优势,也认识到信息技术课外延伸教育可以给学生提供学习平台, 满足不同学生的学习需求,使学生不再局限于课内45分钟, 弥补了课堂内容相对滞后的不足。学校通过开展课外选修课或社团的形式,使学生的其他能力如创新能力、表达能力、逻辑思维能力、审美能力、知识综合能力、学科整合能力等都有所发展。

4.主要教学方式

小学信息技术课具有极强的操作实践性与综合性。调查发现,63%的教师仍以较为机械性的传统讲授法授课为主,不利于学生独立思考,学生缺乏自主探索意识,无法培养学生的实践创新能力与综合能力。只有少部分教师考虑到自主学习、探究学习、合作学习对学生发展的重要性,并能以这些教学方式为主开展教学。这说明多数教师教学创新意识弱,没有注重学生学习知识的深度和过程,未能充分认识到教学方式对学生素质、思维、能力培养的重要性。

5.数字化教学情况

数字化教学将成为常规教学的重要组成部分。在调查中仅有18.5%的学校有信息技术课程的线上教学平台,81.5%的没有线上教学平台;7.4%的教师经常开展线上教学,25.9%的教师偶尔线上教学,66.7%的教师从未使用线上教学。无论是数字化平台支持情况,还是线上教学情况,都反映出郊区小学信息技术课上数字化教学不够理想,说明教师缺乏数字化教学意识。造成这些问题的原因有多方面,但学校网络资源环境不完善和教师对数字化技术支持教学的理念还比较落后是主要原因。

6.课程评价情况

85.2%的教师以过程性评价为主,仅有14.8%的教师使用终结性评价。说明教师认识到了过程性评价在信息技术学习中的优势与科学性。但在评价主体的选择上,“教师独自打分”仍占比较大,为77.8%,其余22.2%的教师则以“教师+同学互评+本人自评”为评价主体。这说明多数教师未能将信息技术学习成果的开放性、主观性、创新性等特点与评价相结合,仍以教师自己眼中的标准进行独断评价,虽保证了教师的权威性,却忽视了学生评价能力的培养与主观评价的公平性。

结论与建议

1.结论

北京市郊区小学信息技术课程教学现状的优点:一是信息技术课程开设年级与课时数量合理,各小学能充分保证课时数量,并能综合考虑各年级学生特点,满足不同年龄段学生对信息技术的需求,符合小学生身心發展规律。二是信息技术课程教学内容基础全面,且课后活动丰富多样,为培养适应信息社会发展的全面型人才打下了基础。三是评价方式有所改善,由终结性评价改为更加注重过程性评价,打破了传统的“一刀切”式评价思维,符合新课标提倡的教学评价方式。

教学现状存在的不足之处:一是课程目标设计不全面,教学重点仅停留在技术操作层面,严重缺乏对学生信息责任与道德的培养。二是教学方式单一且不适合本课程,教师一贯采用“教师讲-学生听”的传统教学模式,不仅降低了学生学习的兴趣与积极性,且思维与能力无法得到有效提升。三是硬件与软件设施短缺,教师观念未能与时俱进,致使数字化教学受到严重影响甚至无法开展。四是评价主体单一,仍以教师为主,学生没有参与到评价中,无法清晰认知自己的学习效果及提升评价能力。

2.建议

(1)要注重学生信息素养的培养。课程应侧重对学生思维与能力的培养,教师要改变“唯技术论”观念,正确认识信息技术课程,深入理解信息素养内涵,在制定培养目标时要全面涉及信息素养,尤其要重视信息道德教育。

(2)教学方式要多样化。应根据信息技术课程特点、目标和内容选择恰当的教学方式,在课堂中融合运用任务驱动法、游戏教学法、自主探究法、小组合作法等信息技术学科核心素养与新课改理念所提倡的教学方式,充分发挥每种教学方式的优势,实现信息技术教学方式的多样化。

(3)教师要养成数字化教学习惯。学校应加大投入,丰富数字化资源设备,确保数字化创新智慧型信息技术课堂得以开展。教师要选择或创建数字化教学系统与平台,经常利用多媒体广播系统、白板、线上评价平台、线上教学网站、软件等,实现数字化教学创新,养成数字化教学习惯。

(4)评价主体多元化。信息技术学科综合实践性与作品主观性强,评价主体多元化更加公平合理。应打破教师垄断评价的传统现状,让学生亲自参与到评价中,同时促进学生之间相互学习。教师要制定明确可测量的评价标准,给学生讲解评价流程及重点,引导学生进行科学合理的自评与互评。

参考文献

中小学信息技术课程指导纲要(试行)[J]. 河北教育,2002(1): 13.

教育部. 普通高中信息技术课程标准(2017版)[S]. 北京: 人民教育出版社,2018.