弹载雷达对舰船和角反目标特性分析

2021-07-10梁云瑞刘敏名赵志权

梁云瑞,刘敏名,赵志权

(1.海装驻南昌地区军事代表室,江西 南昌,330024;2.航空工业洪都,江西 南昌,330024)

0 目标雷达散射截面积

物体的雷达回波强度即雷达散射截面积,用RCS表示。RCS取决于物体相对雷达波长的特性尺寸。按照目标相对雷达波长的差异,可将RCS分为三个区间:瑞利区、谐振区和光学区。瑞利区是指雷达波长大于目标特征尺寸的区间,谐振区是指雷达波长近似等于目标特征尺寸的区间,光学区是指雷达波长小于目标特征尺寸的区间。

空舰制导武器常见的目标类型有舰船以及研制过程中常见的角反射体靶标等。这些物体相对毫米波雷达工作波长均要大得多,因此表现为光学区目标RCS特征,光学区目标RCS主要取决于目标的形状和表面的粗糙度。舰船等目标的外形和表面会随观测角度发生巨大变化,因此RCS与观测角度相关。

1 雷达散射截面积起伏特性

雷达目标的RCS随姿态角、频率以及环境等各种因素的变化而变化。一个数字,比如均值RCS值不能完全度量目标的RCS特性。没有固定的标准方法用来描述目标的单值RCS,可以采用均值,也可以采用概率密度函数,比如RCS“最小”值——超过90%~99%的RCS值。由于RCS有多变性,而且又有以上各种描述方法,因此在设计、论证、验证雷达导引头的性能时,要充分考虑描述方法的差异以及目标的RCS起伏特性。

描述目标起伏比较通用的模型是Peter Swerling四种模型。四种模型简述如下:

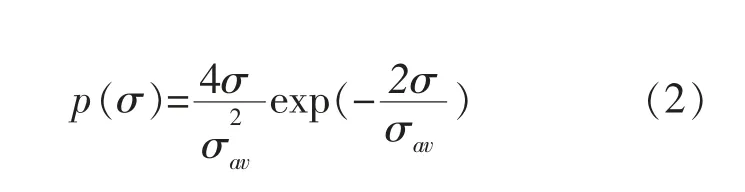

1)情况1:在任何一次扫描时从目标收到的回波脉冲幅度在这一次扫描的整个过程中恒定不变,且从扫描到扫描是不相关的,即慢起伏。概率密度函数为

式中,σav是所有横截面积的平均值。这种模型适用于具有许多面积可比的独立散射体组成的目标。

2)情况2:概率密度函数与情况1相同,但起伏是从脉冲到脉冲无关的,即快起伏。

3)情况3:和情况1一样,慢起伏。但概率密度函数为:

该模型适用于一个大散射体加上许多小散射体这样的模型,大多数舰船属于这种类型。

4)情况4:快起伏。概率密度函数与情况3相同。

同一目标在不同环境中,可能也形成不同的目标起伏模型。对于高检测概率要求的雷达导引头,在设计时要充分考虑这些目标起伏特性的影响因素,采用不同的设计手段,例如增加脉冲积累数量、增加扫描次数等用以改善性能。

2 舰船

水面舰艇按吨位分类,一般以500吨以下称为艇,包括导弹艇、鱼雷艇等中小型攻击艇;500吨~3000吨级一般以护卫舰居多;3000~7000吨以上以驱逐舰为主;万吨以上则多为大型巡洋舰或航母等。

2.1 舰船的RCS特性

根据舰船形状,取其船首、船尾、左舷、右舷方向的平均截面积,得出了一个关于舰船截面积中值(即50%的数据超过此值)的经验公式:

式中,

σ:雷达截面积的中值(50%的值),m2;

f:雷达工作频率,MHz;

D:舰船的排水量,kt。

以上公式是在低擦海角时计算得到的,可以用于对非隐身设计的舰艇的粗略RCS估计。根据此公式,对同一目标,W波段RCS是Ka波段RCS的1.7倍。

1)万吨级大型常规舰船的海面RCS试验数据

舰船的RCS与视线的擦海角有相关性。当擦海角大于60°时,海面散射的贡献很大,垂直极化的海面影响会更大。在高擦海角的情况下,RCS可能会比计算结果要小一个数量级。在没有更好的可用信息的情况下,在进行粗略估计时,可以把舰船排水量的吨位数当作它的雷达截面积的平方米数。

一般舰艇的形状比较复杂,需要依靠实验来决定目标的RCS。图1给出了在S波段和X波段用水平极化波对16000t的大型海军辅助舰船测量结果的曲线。三条曲线对应于80%、50%和20%RCS数据点。从图中可以看出,X波段的RCS大于S波段,且S波段50%的RCS数据、X波段20%的RCS数据与吨位数16000相当。由此数据可以推论,Ku及以上波段(包括毫米波段)船只的RCS高于船只的吨位数。

图1

2)小型舰艇的海面RCS试验数据

某型50吨小艇在Ka波段RCS的海面实测数据见表1。

表1 50吨艇RCS试验数据统计值

实测数据表明,50吨艇Ka波段RCS均值不小于200m2,最小RCS为30m2~50m2,出现在首向及侧向航行的瞬间。最大RCS约100m2~10000m2,出现在尾向航行时,主要是由于尾浪对RCS的贡献。全向RCS起伏幅值约±10dB。起伏周期较长,最长为1s。实测数据反映,在Ka波段,船只的最小RCS与吨位数相当,均值RCS大约为吨位数的4~8倍。

此外,采用隐身设计、150吨排水量的台湾光华6号导弹艇,据报道X波段RCS仅为82m2,据此推论Ka波段RCS应与吨位数相当,大约150m2;而W波段RCS应大约为250m2。

3)舰船RCS特性总结

通过查阅文献,可以总结出以下几方面规律:

(1)常规舰船的RCS左右正侧舷、首尾向均变化比较剧烈。一般在左右正侧舷出现RCS最大峰值、首尾向左右20°~30°附近出现低谷值。最大峰值RCS能达到吨位数的10倍~100倍以上;最小RCS值在Ka波段与吨位数相当,均值RCS大约是吨位数的数倍;而W波段RCS是Ka波段RCS的1.7倍;

(2)对于舰船的某一特定方向,80%和20%的RCS概率统计值相差10dB以上;而对于舰船的全方向,RCS值变化量达到20dB~30dB;

(3)对于大型舰船,已有的X波段与S波段数据显示,不同波段RCS方向图变化趋势一致,频段越高、RCS越大;

(4)在实际海面测量中,舰船RCS与舰船的主体建筑的高度、复杂程度相关,主体建筑越高、越复杂,RCS越大。

2.2 隐身特征

现代海面舰船多采用雷达隐身设计,雷达隐身所采取的主要措施有三种:

1)采用隐身外形。新一代的水面舰船多按干舷外漂、上层建筑立板内倾的多面体外形设计,此外在平面与平面相交处采用平滑过渡,降低两面角、三面角效应。采用外形隐身措施一般能减小水面舰船20%~50%的RCS,据称有的还可以减小80%。

2)对必须设施,如武器、桅杆、探测设备等,收藏到主甲板以下,或者采用多面体外壳封装的方法,尽量减少杂散结构对雷达波的强反射。

3)涂敷吸波材料,即利用一些能够吸收一定频率范围内的电磁波的材料,消耗雷达照射波能量,达到减弱甚至消除反射波的作用。但对于舰船大面积涂覆来说,费用昂贵,且吸波材料的三防性能较差,难以适应海上的盐雾环境。

目前,前两种隐身技术已被各种隐身舰船所普遍采用,第三种因为涉及到经济性和维护麻烦的问题,一般在局部采用。目前雷达隐身效果比较显著,据称3500吨的“拉斐特级”护卫舰雷达截面积仅相当于500吨巡逻舰;德国推出的新型隐身护卫舰雷达截面积可减少90%;“维斯比”轻护舰正常情况下可被雷达探测的距离仅有22km。

采取隐身设计的舰船,隐身措施能使RCS缩减为原来的80%~10%,RCS均值与吨位数相当,而RCS最小值大约相当于吨位数的1/7~1/2。

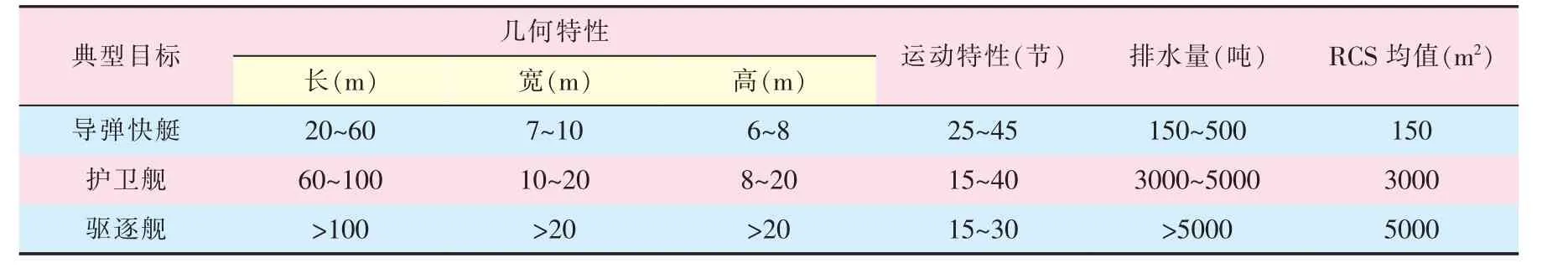

2.3 典型舰船综合特性

综合以上分析,考虑在毫米波段目标的细微特征差异已不明显,通常几类舰船的典型特征,包括RCS典型取值见表2。

表2 舰艇类目标探测特性

3 角反射体靶标

在雷达导引头的研制飞行试验过程中,一般采用在小型载体(小船或浮标等)上加装铝制角反射体组合来增强RCS,用于模拟舰船目标。高度与大小根据需模拟的目标而确定。角反射体的RCS特性与真实舰船在多方面存在差异。

首先,在方位向两个角反射体交叠处,能量可能增强也可能相抵消,由于角反射体呈周期性排布,因此,整体角反射体的RCS会呈现周期性较大起伏。

其次,角反射体呈现点目标特性,当海情较好时,在俯仰方向易出现能量多径增强或相消的现象,严重会导致导引头跟踪海面下镜像目标引起俯仰跟踪误差增大,或者信号衰减导致丢失目标。

此外,角反射体组合的散射点分布与真实舰船不同,因此角噪声特性也不同。

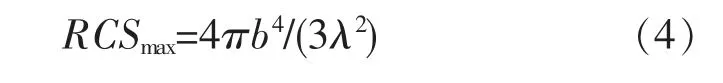

1)理论计算

三角板角反射体的RCS近似最大值计算公式如下:

式中,

b:三角板角反射体棱边长度。

半功率点宽度为40°。

2)试验结果

(1)陆上标定

被测目标为靶标角反射体组合,靶标与测试设备距离1km左右。对靶标方位0~360°进行了RCS测试。测试结果见图2。

从图中可以看出,靶标方位向RCS呈现明显的周期性起伏特性,360°范围内存在12个周期,与角反射体数量相关。最大值接近30dBm2,瞬间最小值小于0dBm2,大多数测试数值分布在20dBm2~30dBm2,即100m2~1000m2之间。

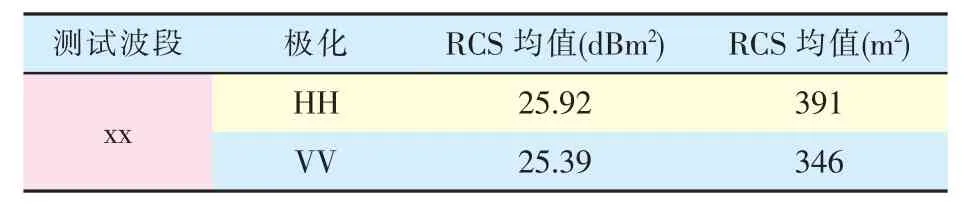

RCS均值统计见表3。

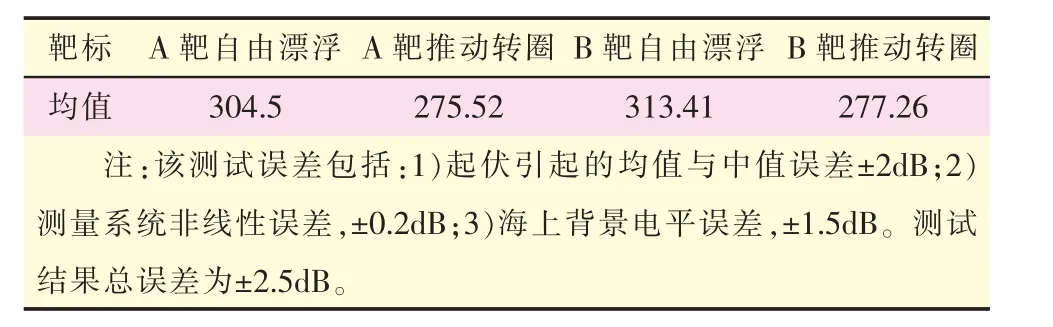

表3 靶标RCS测试结果

(2)海上标定

被测目标为靶船,距离约2km左右。实测结果均值约为250m2~300m2,同时测量数据显示,靶标在海上RCS起伏达到10dB~20dB。

测试报告对靶标RCS测量值报告见表4。

表4 固定靶RCS测量结果(均值)

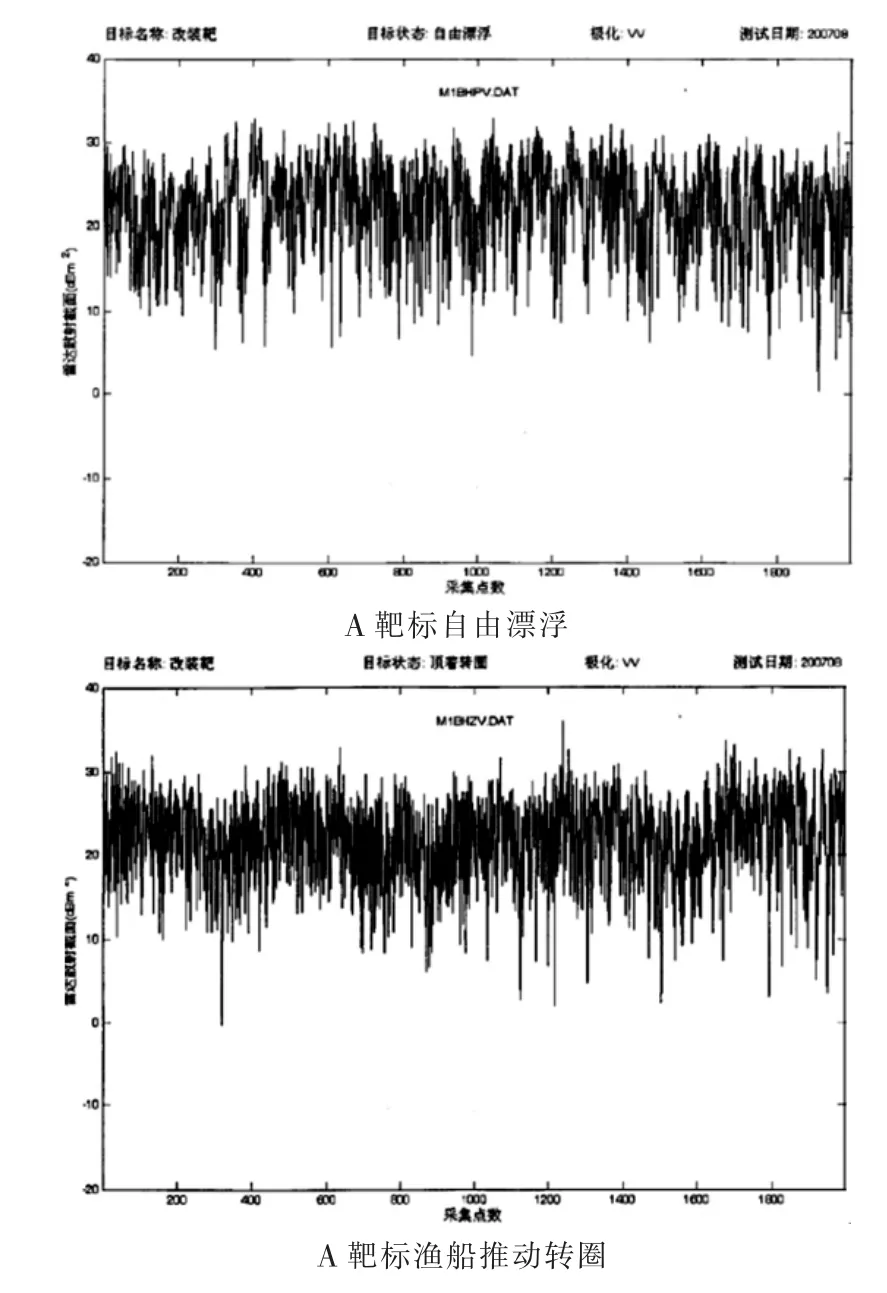

该测试报告对靶标RCS实测曲线如图3所示。

图3 海上测试结果曲线

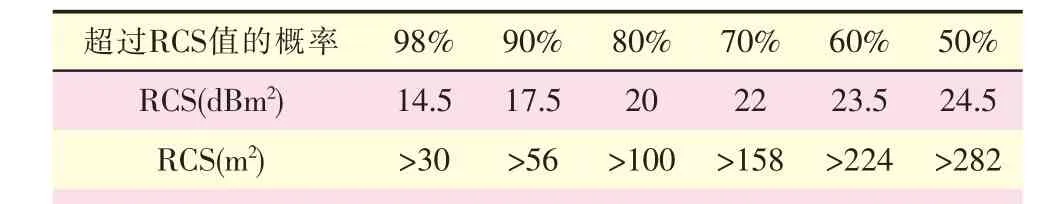

从图中可以看出,在论证分析时若只用均值代入计算,计算误差非常大,因此以下对曲线的数据点进行了统计估算。统计值见表5。

表5 目标RCS统计估算值

从表5统计数据可知,均值约300m2的靶标,超过均值的概率不到50%。按前98%概率的目标RCS则只有约30m2。虽然此统计结果存在一定误差,但反映出目标RCS均值不能完全反映目标RCS的真实情况,进行产品设计、论证及验证时需注意到此统计差异。