传统工科专业教育的创新发展与实现路径

2021-07-08江学良杨慧王皓磊尹鹏

江学良 杨慧 王皓磊 尹鹏

摘要:土木工程专业是传统工科专业的典型代表,在新经济建设背景下面临教育教学理念落后、内容体系与平台建设规模小且分散、运行机制缺少“闭环”检验等问题,这些问题亦普遍存在于其他传统工科专业。中南林业科技大学土木工程专业以“以生为本、成果导向、全要素协同”育人理念为统领,通过优化和完善6个内容体系和6个教育教学平台,建立持续改进的课内、校内与校外“三循环”机制,构建“新理念指导、全要素协同育人”的全员、全过程、立体化人才培养模式,取得了显著成效。其“专业先行,学科后发再并行”的发展思路,“谋定而后动,知止而有得”的实施路径,师生全员全过程深度参与及学院自主办学的经验对新工科背景下傳统工科专业的创新发展具有一定的借鉴意义。

关键词:传统工科专业;人才培养模式;专业教育创新发展;新工科教育

中图分类号:G649.21 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2021)02-0022-08

随着新一轮科技与产业革命浪潮席卷全球,以新技术、新产业、新业态和新模式为特征的新经济形态[1]对传统工科专业教育提出了新的挑战,同时新经济又有赖于工科专业的改造升级和工程教育的创新发展。在新一轮科技、产业革命与新经济潮流冲击下,传统工科专业的理念、内容、标准、方法技术都需要更新改造[2],以期培养具备创新创业能力和跨界整合能力的新型工程科技人才,为经济的发展繁荣提供动力。土木工程专业是典型的传统工科专业,在国家基本建设中作出了重大贡献,也必将在“一带一路”建设驱动下成为沿线国家基础设施建设的主力军,在新工科建设的背景下,如何重构土木工程专业教育理念、人才培养模式、内容体系、平台建设与运行机制是当前教育工作者的重要使命。学校土木工程专业在新工科建设开始之前,就开始了专业创新发展的探索,其经验可为新工科建设背景下土木工程专业的发展,甚至是传统的工科专业发展提供借鉴。

一、土木工程专业教育面临的现实问题与挑战

开办土木工程专业的高校众多、招生规模庞大,历年来培养了大量高素质的工程技术人才,有效支撑了中国基础设施建设的人才需求,但随着新经济的快速发展,新技术、新产业、新业态和新模式层出不穷,土木工程专业教育普遍面临如下问题和挑战。

1.土木工程专业的新工科改造无既定范式

土木工程专业办学历史悠久,传统专业教育模式的惯性较大,新工科建设的探索时间尚短,无既定的人才培养模式,短时间内必然导致创新人才培养乏力,难以满足社会对新型科技人才的需求。另外,以BIM(建筑信息模型)技术与预制装配式技术为代表的技术变革深刻影响与改变了土木建筑行业的生产、组织与管理方式,导致新型工程技术人才的需求与土木工程专业创新人才培养之间

的矛盾不断加深。如何探索土木工程专业新工科改造的有效模式与实现途径,进而适应并引领新兴产业和技术的创新发展成为高校教育工作者面临的重要挑战。

2.传统土木工程专业教育教学理念落后

土木工程专业在长期的办学过程中,现代教育理念更新较慢,依然遵循 “内容导向”、正向设计教学内容的传统教学模式,没有将教学重点转移到学生的“成果产出”。“以生为本”“成果导向”的教育教学理念更多停留在口头上,未能真正落到实处,缺少体系、平台支撑与实现途径。学生是高校生存和发展的根本,高校的发展依赖于学生的发展。“以生为本”教育理念的实施,是对马克思主义关于“人的自由全面发展”思想的弘扬[3],是新时代高等教育改革的呼唤。“成果导向”教育理念[4]基于“产出”的核心思想,聚焦于学生“学到了什么”,而不是教师“教了什么”,该理念深刻影响了美国、日本等国家的大学教育改革,被公认为“追求教育卓越的一个正确方向和值得借鉴的教育改革理念”,亦是中国工程教育专业认证的核心理念之一。在新经济条件下,如何落实和推进中国工程教育专业认证中“以学生为中心,成果导向,持续改进”的教育教学新理念,培养适应行业与社会需求的高素质人才是传统工科专业新工科改造的首要问题。

3.单一教学改革协同效应差,各类体系与平台建设规模小且分散,运行机制缺少“闭环”检验

土木工程专业教学改革中,更多的是教学某个环节的单一改革,忽视了影响人才培养质量的各要素间的协同效应,缺乏整体性与可操作性。人才培养是系统工程,以课程教学、实践教学、实验室建设、学习效果评价或思想政治教育等为单一主题的教学改革,忽视了人才培养的多因性与复杂性,改革成效不明显。另外,人才培养的各类体系与平台各自为政,运行机制聚焦点偏离学生,欠缺实施结果的持续改进机制。如何加强顶层设计,在体系建设、平台建设与机制建设等涉及人才培养的教学与非教学过程推进全要素协同育人,建立过程跟踪、效果反馈的监督与持续改进机制是土木工程专业创新发展的关键问题。

二、土木工程专业人才培养的改革与实践

学校土木工程专业现设建筑工程、道路与桥梁工程2个专业方向,原来设置的城市地下空间工程专业方向已于2013年按照城市地下空间工程专业招生。自2010年开始,学院加大了土木工程专业教育教学的改革力度,于2012年获批湖南省“十二五”规划综合改革试点专业,并分别于2014年和2017年两次通过住房和城乡建设部高等教育土木工程专业评估(认证)。

1.加强顶层设计,提出3个理念指导土木工程专业教育教学改革

学院以“以生为本,成果导向,全要素协同”育人理念统领土木工程专业改革,通过建立与完善体制机制、构筑教育教学体系与平台,探索专业改革的实施途径,建立人才培养新模式。

(1)确立“以生为本” 理念,并以之统领人才培养各环节的改革工作,将全体学生作为教学工作的出发点与归宿点,关注学生发展的各个阶段与各个环节,以“学生表现”作为评价的核心,构建“以学生为中心”[5]的运行机制,保障学生发展。

(2)确立“成果导向” 理念,并以之指导、监督与评价教学活动,理顺培养目标、毕业要求与课程体系的内在逻辑关系,重构教学内容、课程体系与教学组织过程,构建基于学生学习成果达成度的评价机制,保证全体学生满足毕业要求。

(3)确立“全要素协同育人” 理念,并以之指导、监督与评价非教学活动,从教学与学生管理、师资队伍建设、资源平台与条件建设等方面构建全员全要素协同育人机制,保障人才培养质量。

2.优化六大内容体系,打造土木工程专业人才培养的核心内容

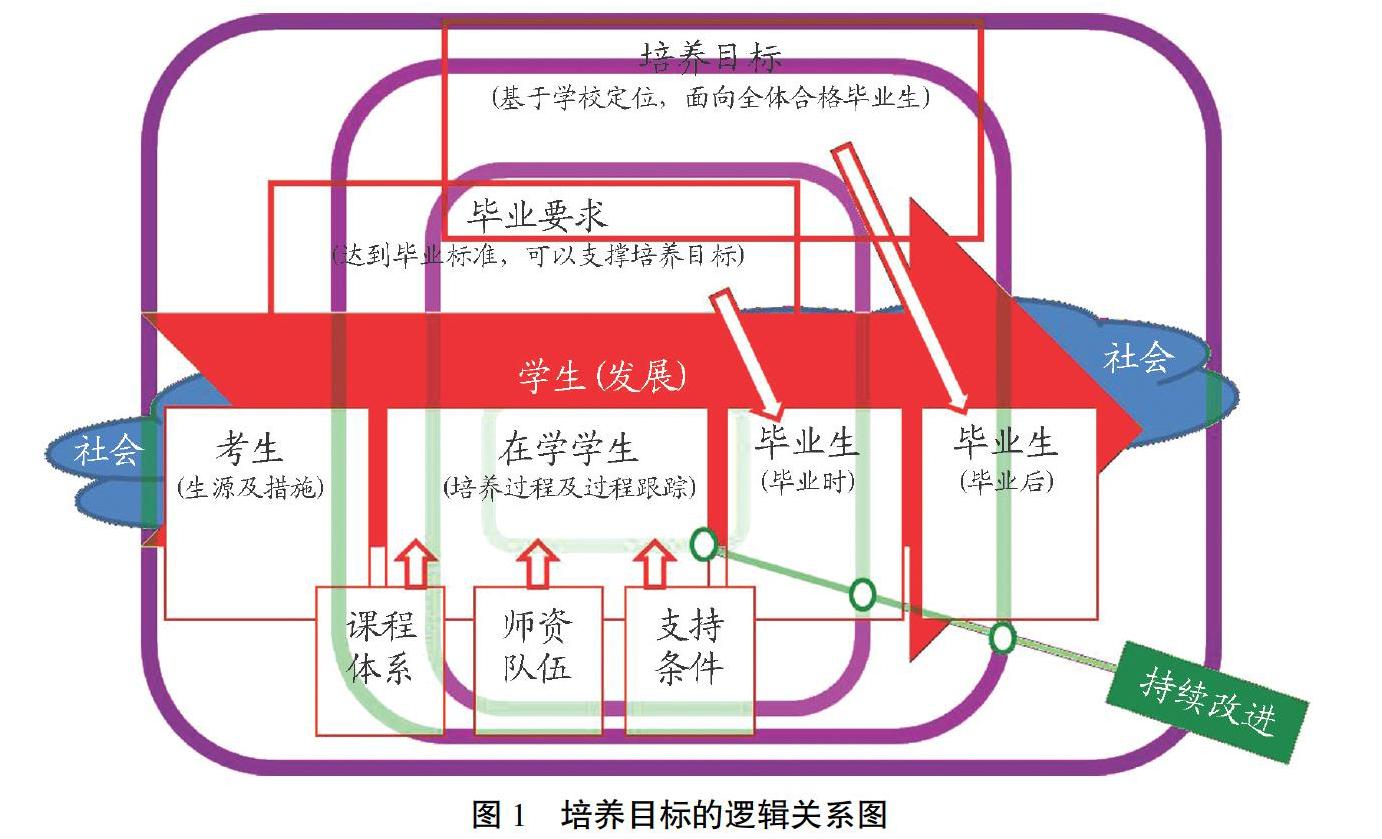

(1)优化培养目标体系。根据学校定位,对接行业技术发展与社会需求,以学生发展为中心,面向全体合格毕业生,将创新意识、工程实践能力与自我学习能力培养纳入土木工程专业人才培养目标,以工程认证标准明确毕业要求所涵盖的知识、能力与素质标准[6],理顺教学资源对毕业要求和毕业要求对培养目标的支撑关系(如图1所示),推进创新教育与课程体系、师资队伍、支持条件和培养机制改革等目标的有机融合。

(2)优化课程体系与课程教学。顺应行业技术变革,结合学校的学科优势与特色,以毕业要求为准绳反向设计课程体系,增设生态文明导论、现代竹木结构、道路景观设计、创新实验与BIM技术等特色课程,整合优化课程模块,构建涵盖力学原理与方法、专业技术相关基础、工程项目经济与管理、施工原理与方法以及专业计算机应用技术六大专业知识领域的课程体系。以“成果导向”为理念,再造教学流程,强化教学设计与教学效果检验,以学生为中心,改革教学内容与教学组织方式,要求学生深度参与,激发学生自主学习与有效学习,通过学生学习效果评价改进课程体系与教学过程,以毕业要求指标点完善课程教学大纲,并形成持续改进机制。

(3)优化实践体系。学院构筑了实验教学、亲历式施工过程实训、沉浸式虚拟仿真实习、多样化学科竞赛、多层次实践教学基地、社会实践于一体的“六模块”立体式实践体系,旨在提升实践教学质量。实现实验室开放共享,提升综合性与设计性实验比例,实行“蹲点式”实习,让学生亲历设计与施工过程,并通过“校友邦”网络平台,实现实习全过程跟踪管理;借助虚拟仿真平台实现毕业实习的“虚实结合”,有效对接毕业设计要求;实行课程设计答辩制度,推行“三固定”毕业设计过程管理模式,提高设计类实践环节质量;创新教育衔接教学环节,开展多样化学科竞赛,建设创新实践激励机制;建设各类产学研基地28个,推进校企协同育人;融课外社会实践和专业实践于一体,实现专业知识学习、专业技能提升与社会实践的有机统一。

(4)优化思想引导体系。创新思想引导方法与实现途径,运用贴近学生实际的榜样示范法、体现学生主体性的自我教育法和以情感人的情感教育法,利用学生成长辅导室、学生学习报告会、专家讲座等多种途径和方式,加强理想信念、专业认知、学业与职业生涯规划、心理健康、安全等方面的教育。针对学生特点,创新思政工作方式,采取微信、自媒體等多载体、多形式的“体验式”活动,引导学生成长成才。

(5)优化服务体系。聚焦学生发展,变教学管理与学生管理为教学服务与学生服务,改造学院教学与学生管理的单向工作流程,突出学生主体性地位,融洽师生关系,打通师生交流渠道。设立“师恩筑梦”奖助学金,帮扶经济困难学生,奖励成绩优秀学生,树立“学习第一”导向。配强年级辅导员与班级班主任,成立至善成长辅导室,为学生排忧解难,答疑解惑。尊重学生个人志趣,保证学生选课空间,为学生转专业提供条件。开放实验室,组织形式多样的学科竞赛,成立学生科研兴趣小组,培养学生创新能力。开展丰富多彩的课外活动,培养学生的综合素养。

(6)优化保障体系。构建制度保障、组织保障、师资保障、财物保障,为教学改革保驾护航。结合学院实际与教学改革要求,制定学院制度,完善与理顺体制机制;成立学院教学改革领导小组,推进改革举措逐一落实;引进、培养与培训并举,打造年富力强、结构合理、教学科研水平高的师资队伍;通过学校拨款、学院自筹与校友捐赠等形式筹措经费,加大教学投入,更新实验设备,近年来实验室建设投入超过1 500万元。

3.构筑六大平台,加强与六大体系之间的相互融通与支撑,更好促进教学改革的有效实施

(1)构筑思想政治教育平台。依托新媒体,创新大学生思想政治教育方式,变“灌输、宣传、被动”为“引导、服务、主动”,以“红帽子”服务队与“雷锋超市”为载体,培养学生的爱国、爱岗、敬业与奉献精神。

(2)构筑大学生全面成长成才辅导平台。学院建立了全校第一个全面成长成才辅导室——至善成长辅导室,立足于学生学业发展与职业发展,结合学业跟踪与预警制度,解决学生在学业适应、学业规划、学业方法、学业创新及考研、就业与职业生涯规划等方面的问题,促进学生全面成长成才。

(3)构筑师生交流平台。由师生组稿、编辑的院刊《土木通讯》(季刊)自2006年7月创刊以来从未间断,在学习、人生、就业和交际等多方面促进和丰富了师生之间的交流。利用新媒体,建立师生交流QQ群、微信群等,拓展师生交流渠道。

(4)构筑“特色教材—多维课件—开放资源库”的优质教学资源平台。将科研实践、创新实践和专业特色融入教材,2012年以来出版了特色教材27部,其中规划类教材8部。结合省级和校级精品课程的建设,开发了专业资源库、多维课件和学习网站,建设BIM虚拟仿真实验室,为学生自主学习奠定基础。

(5)依托产业集群构建“三个结合、四个层次”实践教学平台。着力打造以湖南省实验教学示范中心(力学、测绘)、湖南省教育厅重点实验室、湖南省工程实验室、湖南省装配式建筑产业基地与湖南省优秀实习基地为核心的校内外相结合的实践教学平台。通过产学研结合建设校外实践基地群,实现校内外、课内外、教学与科研相结合的实践模式,开展基本技能、综合能力、工程应用能力和创新能力的多层次培养。

(6)构建“全方位、常规化”学生课外创新平台。学院建立了导师负责制、实验室开放制度、学科竞赛激励制度、创新学分机制等制度保障,成立了学生创新俱乐部,学生通过科技创新平台参与导师科研,开展常规化科技创新活动。

4.创新管理方式,建立“过程跟踪、效果反馈的监督、评价与持续改进”机制,确保教学改革成效

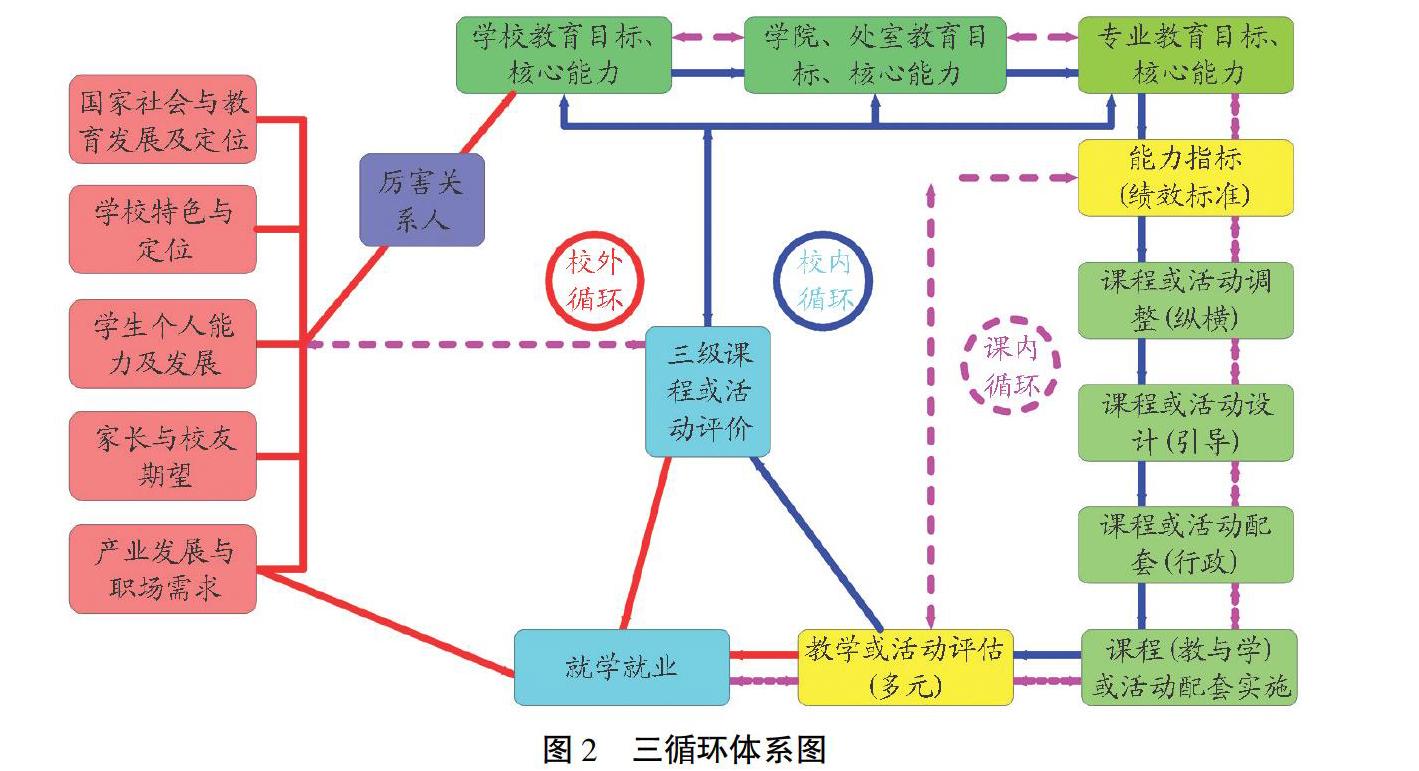

借鉴“PDCA”(戴明环)循环模式,将PDCA的“检查—处理”环节重心落实到专业层面,构建成果导向的覆盖教学与非教学活动全要素的“监督—评价—反馈—改进”三循环改进机制[7-8](如图2所示),从而实现“三改进、三符合”的功能。即通过校外循环持续改进培养目标,保证其符合学校与专业定位及社会经济发展需求;通过校内循环持续改进毕业要求与教学支持条件,保证其始终符合培养目标;通过课内循环持续改进课程体系与课程教学,保证其始终符合毕业要求。

(1)完善校、院、系三级质量监控体系与质量标准。严控“事前、事中、事后”3个环节,建立由学生、教师(辅导员)、校院督导、教学管理人员深度参与的过程控制、评价与改进机制。

(2)构建人才培养过程与质量的内部评价与社会评价体系。定期以座谈会、走访与问卷调查等形式整理分析学生、教师、用人单位与校外专家的评价数据,持续改进培养环节,提升培养质量。

5.构建“新理念指导、全要素协同育人”的全员、全过程、立体化的土木工程人才培养新模式

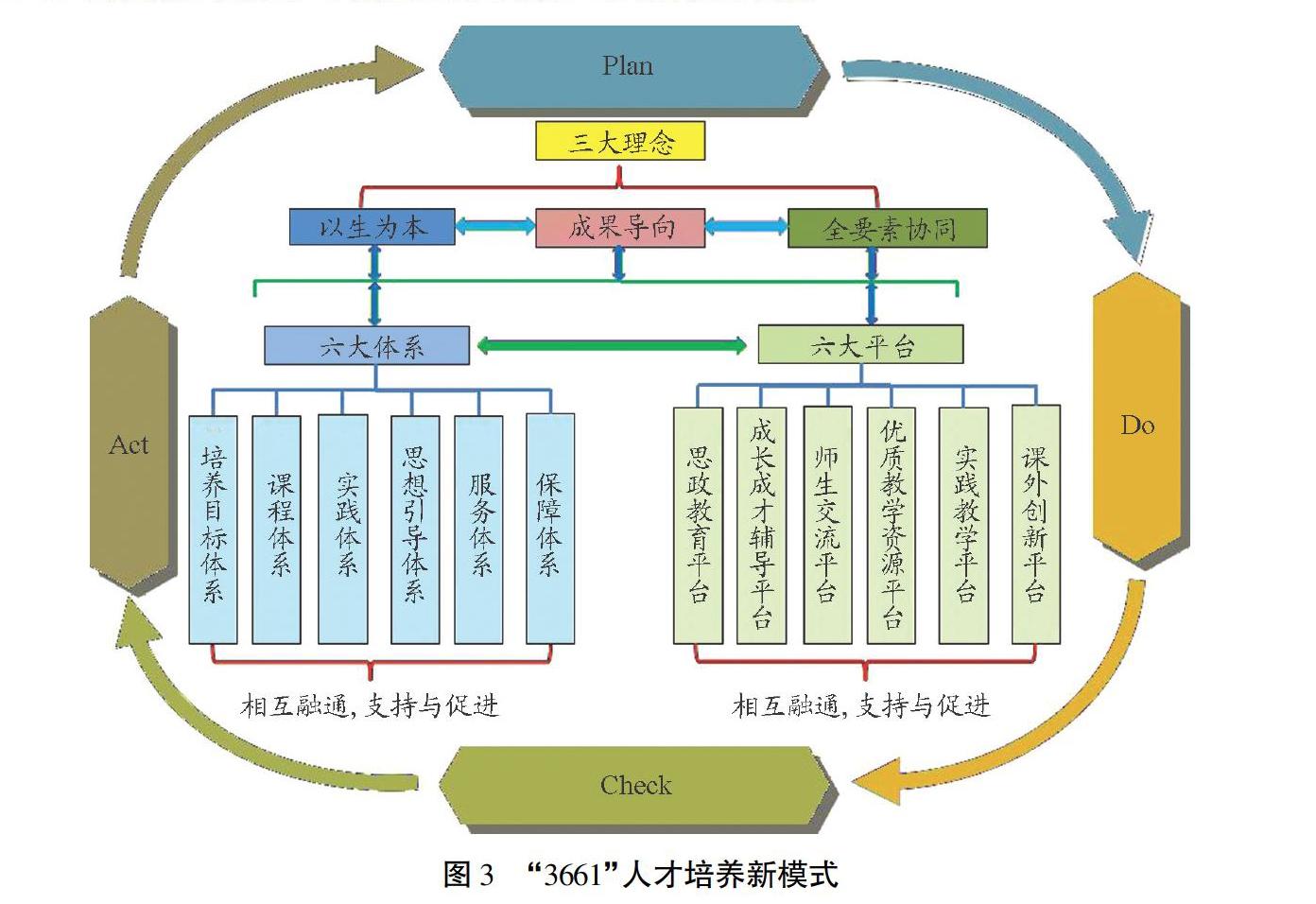

通过近10年探索与实践,土木工程专业构建了以“以生为本、成果导向、全要素协同”3个育人基本理念为指导,“人才培养目标体系、课程体系与课程教学、实践体系、思想引导体系、服务体系和保障体系”6个内容体系与“思想政治、成长成才、师生交流、教学资源、实践教学、课外创新”6个教育教学平台相互融通与支撑,以过程跟踪、效果反馈的监督、评价与持续改进“三循环”(课内、校内与校外)机制贯穿人才培养全过程的全员、立体化人才培养模式(“3661”结构,如图3所示)。实践表明,该人才培养模式的实施显著提升了学生的工程实践能力、创新能力与用人单位满意度,提高了教师教育教学水平,扩大了土木工程专业的影响力,相关成果在湖南省 “十二五”专业综合改革试点经验交流会上作经验介绍,并在湖南省第一届土木工程院长论坛作主题发言,湖南卫视、湖南日报等省级媒体多次跟踪报道,全国10多所高校来校学习相关经验并被4所高校采用。

三、传统工科专业新工科建设的创新发展之道

中南林业科技大学土木工程学科在33年的时间内,实现了办学层次从专科到本科再到研究生的跃升,实现了学科从无到有的突破。现土木工程学科是湖南省重点学科,土木工程专业是湖南省综合改革试点专业,两次通过专业认证,形成了颇具特色的“3661”人才培养模式。作为以林业为特色的地方高校,土木工程专业与学科建设取得的这些成绩殊为不易,可为当前传统工科专业的新工科建设提供借鉴。

1.“专业先行,学科后发再并行”的发展思路

中南林业科技大学土木工程專业起源于1986年开始招收的工业与民用建筑专业,1996年开始招收建筑工程和交通土建工程专业本科生,1999年开始按土木工程专业大类招生。专业的发展为学科发展奠定了坚实基础,土木工程学科2006年获结构工程二级学科硕士点授予权,2011年获土木工程一级学科硕士点授予权和湖南省“十二五”重点学科,2014年获“建筑与土木工程领域”专业学位硕士点授予权。学科的发展又带动和促进了专业的改革与进步,2012年土木工程专业获批湖南省“十二五”综合改革试点专业,并分别于2014年与2017年两次通过专业认证。学校土木工程专业与学科的发展路径很好地阐释了专业与学科之间相互依托、支撑与促进的内在关系,也验证了“专业先行,学科后发再并行”发展思路的可行性与有效性。土木工程专业是典型的传统工科专业,绝大多数开办土木工程专业的高校都是先有专业,再有学科,“专业先行,学科后发再并行”的发展思路契合这些高校的实际,是专业建设的可行路径。

2.“谋定而后动,知止而有得”的实施路径

中南林业科技大学土木工程专业经过多年的建设,在2010年前后已经具备了一定的基础与条件,经调研,在专业建设方面确立了3年内通过土木工程专业认证的建设目标,并为此进行了前期准备工作。2012年,借土木工程专业获批“十二五”综合改革试点专业之机,学院凝聚多方共识,加强顶层设计,确立了专业建设与改革的实施路线,即“以生为本、成果导向、全要素协同”理念为统领,以“六大体系”与“六大平台”建设为着力点,“PDCA”循环改进机制贯穿教学改革全过程。学院不断加强专业教育教学改革,促进专业发展,2014年土木工程专业认证初评通过后,学院融合专业认证的理念、措施与实施方法,进一步加强专业建设,于2017年通过了专业认证的复评。专业改革的深度,有深有浅,专业改革涉及的范围,有大有小,但不管怎样,在改革之初,科学设定改革目标、合理制定改革路线是关系改革成效的首要问题。“谋定而后动,知止而有得”是学校土木工程专业建设的重要经验,亦可作为兄弟院校新工科建设与改革的参考。

3.师生全员、全过程深度参与:专业创新发展的必由之路

专业建设与改革不是学院院长、教学副院长与专业负责人等几个人的事,而是全院师生共同的事,甚至还涉及教务处、学工部等学校职能部门。没有全体师生全过程的深度参与,专业建设与改革就是无源之水、无本之木,不可能取得良好成效。在土木工程专业认证与新工科建设过程中,通过建立制度、完善机制,激发师生热情,明确师生责任,在人才培养方案制定与实施、课程教学与评价、体系与平台建设、创新创业等方面激发专业教师的参与热情;在学业预警、学生活动指导与管理、学生就业与专业社会评价等方面激发辅导员与班主任的参与热情;在教师、教学管理评价、创新创业、教学改革等方面激发学生参与热情。在全院师生全过程深度参与及学校职能部门的配合下,土木工程专业的建设才取得了这些成绩。学校土木工程专业建设的实践表明,师生全员、全过程深度参与是专业创新发展的必由之路。

4.学院自主办学:专业建设创新发展的活力之源

不同学科专业之间的差异是显著存在的,学科与专业的建设与发展必须根据自身特点与现实基础,采取不同的建设与改革途径,不可能在学校层面通过统一的政策和措施来发展不同的学科和专业。只有充分调动学院自主办学的积极性,扩大学院自主办学的权限,才能考虑不同学科专业之间的差异,采取切实有效的措施将学科专业建设得更好。土木工程专业在专业认证与专业建设过程中,通过深化校院两级管理改革,扩大学院办学自主权,压实学院自主办学责任,提升学院自主办学水平与积极性,为土木工程专业的改革发展提供了有力保障。有关高校办学自主权的理论探讨一直是高等教育的研究热点[9],在实践层面高校应在多大程度、多大范围内享有办学自主权则一直是难点。在高校现有办学自主权框架下,深化高校内部管理体制改革,扩大学院办学自主权,激发学科专业建设活力是一条现实途径。中南林业科技大学土木工程专业建设的实践表明,学院自主办学是专业建设创新发展的活力之源。

在新经济不断发展,新工科建设如火如荼开展的时代背景下,传统工科专业如何适应时代潮流,如何进行新工科改造是传统工科专业创新发展面临的主要挑战。中南林业科技大学土木工程专业作为传统工科专业的典型代表,在专业认证与专业建设方面取得了显著成效,形成了“新理念指导、全要素协同育人与持续改进”的全员、全过程、立体化人才培养新模式。尽管土木工程专业不能代表所有的传统工科专业,但其历史渊源、办学模式及面临的主要问题与其他传统工科专业并无二致,因此,中南林业科技大学土木工程专业在人才培养、专业建设与改革、专业认证等方面的实践经验可为尚处于创新发展探索阶段的传统工科专业提供借鉴。参考文献:

[1]

张大良.因时而动,返本开新,建设发展新工科——在工科优势高校新工科建设研讨会上的讲话[J].中国大学教学,2017(4):4-9.

[2]吴岩.新工科:高等工程教育的未来——对高等教育未来的战略思考[J].高等工程教育研究,2018(6):1-3.

[3]郑烨,付蓉芬,郑清丰.以人为本:“人的自由全面发展”理论的发展与超越——兼论科学发展观对《共产党宣言》人本思想的继承[J].求实,2012(3):10-13.

[4]李志義,朱泓,刘志军,等.用成果导向教育理念引导高等工程教育教学改革[J].高等工程教育研究,2014(2):29-34.

[5]刘献君.论“以学生为中心”[J].高等教育研究,2012,33(8):1-6.

[6]住房与城乡建设部高等教育土木工程专业评估委员会.全国高等学校土木工程专业评估(认证)文件(2017版)[Z].2017.

[7]黄海涛.美国宾州州立大学质量保障的个案分析[J].高等教育研究,2014,35(10):103-109.

[8]孙玉清.大学的学科与专业[J].中国高等教育,2016 (7):42-45.

[9]林杰,张德祥.权力、能力、责任视域中大学自主办学的本质解读[J].高等教育研究,2017,38(11):46-52.

The innovative development pathway of conventional engineering specialty education:

Taking the talent training of civil engineering specialty in Central South

University of Forestry and Technology as an example

JIANG Xueliang,YANG Hui,WANG Haolei,YIN Peng

(School of Civil Engineering, Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, P. R. China)

Abstract:

The civil engineering specialty is a typical example of conventional engineering specialty. Under the emerging engineering construction background, there are many problems in the specialty construction, such as no op-locked improved mechanism, unprogressive education idea and scattered reform measures. Guided by the education concept of “student-centered, achievement oriented, and all elements coordinated”, optimizing the system of content and teaching platform, with “three circulation” mechanism of continuous improvement in class, in school and out of school, the civil engineering specialty of Central South University of Forestry and Technology (CSUFT) formed the talent training mode with the new concept guidance and all elements collaborative education, and achieved remarkable effects. These insights include: the major goes ahead of the disciplinary and then develops parallel. The top-level design of educational reform goes ahead of the action. All teachers and students should deeply participate in the overall reform process and the college autonomy should be guaranteed.

Key words: conventional engineering profession; talent training mode; innovative development of professional education; emerging engineering education

(责任编辑 周 沫)