探析福建泉州天后宫建筑文化特征

2021-07-06何振良

何振良

(泉州府文庙文物保护所,福建 泉州 362000)

关于闽南文化,许多学者都强调了它的堆积层垒特征。刘登翰指出,闽南文化“是以移民自身为载体,最先进入闽南,并与闽南的地理环境和文化因素发生融合而产生变异,形成源于中原又异于中原,具有闽南地域特色的本土文化形态”[1]。陈支平也指出,闽南文化“既向往追求中华的核心主流文化,又在某种程度上顽固地保持边陲文化的变异形态”[2]。由此可见,闽南文化既具有中华主流文化的明显特征,又被烙印上闽南地域的鲜明印记,是中华主流文化和闽南地域文化堆积层垒的结果。泉州天后宫是闽南文化的载体之一,其建筑风格充分体现了闽南文化堆积层垒的这一特点。本文对泉州天后宫的建筑文化特征进行分析,并针对泉州天后宫的保护和利用提出建议。

1 概述

泉州是具有1 300多年历史的国家历史文化名城。唐嗣圣元年(684年),唐王朝在今南安丰州镇设州建制,称“武荣州”;唐久视元年(700年)及景云二年(711年),武荣州治向东南迁移5 km,即今泉州城区,并于景云二年(711年)改称“泉州”。开元六年至二十九年(718—741年),泉州建城。此后,“屡广而大,屡增而高,屡培而厚,屡易而坚”,从3 km2扩至6.8 km2,成为泉州乃至闽南地区的政治、经济、文化中心。

西晋、唐末和两宋之交,中原地区战乱频仍,社会动荡,中原汉人携家带口,3次大规模南徙福建。其中一部分移民来到晋江流域,在这里繁衍生息,这奠定了今天泉州人口的主体。中原移民带来了先进的生产技术和文化知识,促进了泉州地区的开发,同时也使得泉州文化在很大程度上继承了中原文化因素,带上明显的中华主流文化色彩。

泉州地处东南沿海,边陲的地理环境对泉州文化的形成也有很大影响。首先,泉州最早是闽越人居住之地,中原移民迁入后,闽越文化在与中原文化的冲突中走向融合。因此,在泉州文化中可以明显察觉到闽越文化的底色。其次,宋元时期,泉州与埃及亚历山大港齐名,海外贸易极为繁盛,呈现出“涨海声中万国商”的景象。海外交通带来的波斯、阿拉伯、印度和东南亚各国文化,与闽越文化以及自中原传来的中华主流文化交汇融合,形成异彩纷呈的多元文化景观,泉州也因此而成为世界多元文化的汇合地。再者,明清以后,泉州人下南洋谋生,并将南洋的一些文化要素带回泉州,使泉州多元文化并存的色彩更为突出。综上,泉州文化具有鲜明的地域特色。

泉州天后宫始建于南宋庆元二年(1196年),此时正是泉州经济文化赶上和超过中原地区的时期。泉州儒学发达,人才辈出,执中华主流文化之牛耳。与此同时,泉州港开始走向繁盛,外国蕃商不断涌入,带来了外来文化。从“建于同时代的开元寺东西塔融会了多元文化”的例子可知,泉州文化既坚持中华主流文化,又兼备多元文化色彩的特点,这对泉州天后宫的建筑风格产生了影响。明初,泉州仍然是明王朝对外开放的港口,外来文化融入泉州文化的过程仍在继续。此后,市舶司迁移到福州,泉州港失去了官方的地位。但是,明清以后泉州人下南洋的贸易与移民活动,使得泉州文化与外来文化的接触从未间断。因此,泉州天后宫在明清以后的重修中,仍然保持了中华主流文化与地域文化的层垒性特点。

2 泉州天后宫建筑文化特征

泉州天后宫是现存年代最久、规格最高、规模最大的妈祖庙,素有“温陵圣庙”之称,其整体建筑布局严整,风格独特,艺术价值极高,是海内外诸多妈祖庙宇的建筑范本,更是妈祖信仰重要的传播中心。

2.1 泉州天后宫建筑概况

泉州天后宫地处泉州古城南,内通城区,外连海港,北枕清源山,南临浯江,西扼笋、巽二流,东控法石,为全城繁华要地,是历史上蕃舶客航聚集之处。

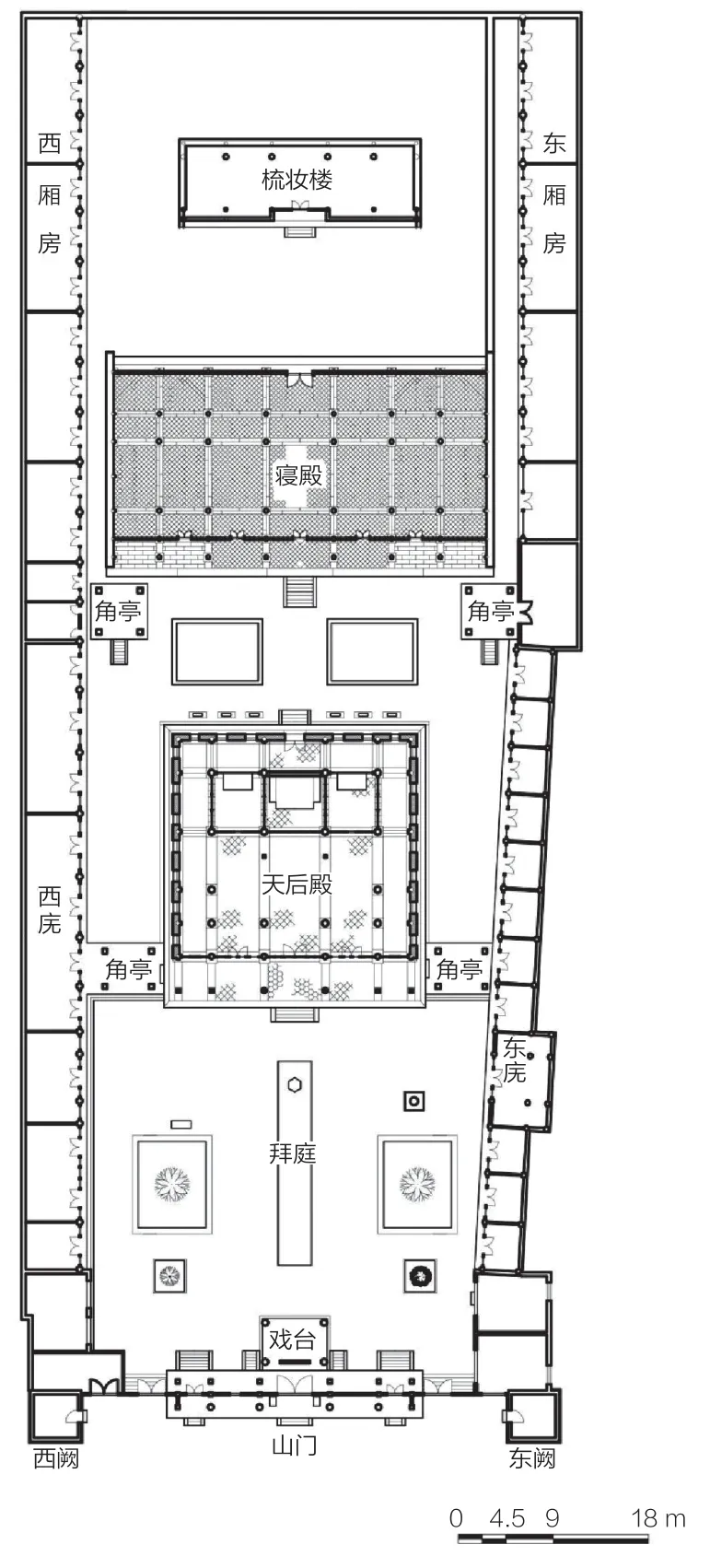

宫址坐东北朝西南,占地总面积7 200多m2,建筑总面积3 310 m2,中轴线依次由山门、戏台、拜庭、天后殿、寝殿和梳妆楼组成,两侧翼有东西阙、东西厢、四角亭、东西庑。建筑群数量众多、体制宏伟、主从有序,共同组成中轴对称、以正殿为核心的庙宇建筑群,凸显其作为妈祖信仰发祥地尊贵崇高的地位(图1)。

图1 泉州天后宫总平面图(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

泉州天后宫山门面阔三开间,长23.23 m,深3.93 m,高9.42 m,牌楼式造型,青石龙柱,雕花漆绘木构斗。大门两侧为浮雕麒麟,青石透雕螭虎八角窗。屋顶上半部分是悬山,下半部分是重檐四面坡。歇山顶,屋顶举折,屋面起翘、出翘,雕有8条龙、2条鳄,形成的凤尾伸展而卷曲,曲线柔美,结构壮丽。门上高悬着“泉郡天后宫”直木匾额,门前侧立着两尊石狮(图2)。

图2 泉州天后宫山门(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

山门后筑有戏台,坐南朝北,面向正殿,呈长方形,宽6.4 m,深5.15 m,高8 m。巧妙的木构藻井顶盖,雕脊画枋,小巧玲珑,具有泉州独特的艺术风格。其功能主要是天后诞辰、升化之日,或春秋朝祭,或香客献演戏曲时的演出场所(图3、图4)。

图3 泉州天后宫戏台(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

图4 泉州天后宫戏台藻井(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

天后殿即正殿,供奉妈祖圣像,平面为矩形,面阔5间24.6 m,进深5间25.6 m,占地面积630 m2,殿高12 m。四周台基座高出地面1 m,全部用花岗岩砌筑而成,围堵浮雕各种图案,正方两侧有“鲤鱼化龙”各三方,衬有“文房四宝”图;东西两面作“八骏云火”各两方,衬有“仙家八宝”图;背面为“鹤舞云中”六方,衬有“宝盖莲花”图,均系二度空间动态艺术造型,形态传神,呼之欲出。

殿前增建檐廊(俗称拜廊)一间,故总进深大于总面阔。建筑主体为木构架结构,框架式的木梁骨架。殿内使用34根、每根高4 m的圆形花岗岩石柱来承托顶梁檩架,较为规整,但金柱减柱两根,中柱后移,其脊檩由隔架科斗栱承托,使祭坛空间开阔且高远。柱头为圆形浮雕仰莲珠斗,挑出横栱承托梁架,作九架梁,柱头科和平身科用方形斗栱四挑。明间和次间梁上置一斗三升两层。门窗弯枋雀替花雕精致细密,纹饰丰富多彩,既有几何图案,又有花卉鸟兽人物。所有柱础全系青石雕刻,呈圆形、八角形、瓜瓣形多种形状,并浮雕八骏、仙家法器及各种花卉,如梅花、茶花、荷花、兰花、牡丹等,有的搭配二方连续图案,非常精细,为清代石雕艺术的杰作。整座木架梁柱、斗栱均施以朱红色为主调的油漆彩绘,适当配搭黑漆和白、绿、金黄的雕花,冲淡了大面积朱红色的单调感,显示出正殿的凝重肃穆、富丽堂皇。

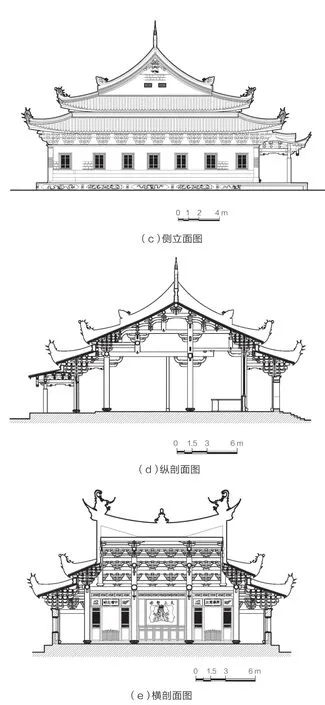

天后殿(图5)的殿顶作九脊重檐四坡顶的歇山式,正脊为“燕尾脊”,两端向上翘起,如鸟翼展翅欲飞。屋顶脊中段采用琉璃瓦和彩色瓷片雕砌的双龙戏珠,脊端和重檐之间雕彩的各种飞禽走兽、花卉人物,配合屋面金碧辉煌的琉璃筒瓦,五彩斑斓,使殿顶更加华丽精美。

图5 泉州天后宫天后殿(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

殿前檐廊明间透雕一对青石龙柱,据传为郑成功宿校师徒二人所制,二龙腾挪身子,搏浪驾云,直欲腾飞而去,雕工精湛,纹理、走势自然流畅,许多宫庙中的龙柱无能出其右,匠艺高超,为泉州天后宫内一绝。妈祖神座龛壁背后存有一幅清道光年间的巨型壁画《敕封天上圣母图》,为清代莆田湄洲岛妈祖故居全景墨线填彩图,气派宏壮,画工熟练雅朴,为全国妈祖宫庙中所仅见,历史价值和艺术价值极高(图6)。

图6 泉州天后宫天后殿后照壁清代《敕封天上圣母图》(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

寝殿位于天后殿之后,又称后殿,单檐悬山顶,较天后殿地面高出1.5 m,结构和营造法式保留着明嘉靖年间(1522—1566年)重修后的特征及风格。该殿面阔7间36.7 m,进深4间21.7 m,建筑面积796.4 m2。殿内构造,金柱间横架三、五、七架梁,前后用双步梁、三步梁支承屋顶。各缝主梁的两端竖立瓜柱,柱头施丁头栱承托檩枋。各缝檩枋间用单栱造隔架科,外檐斗栱用重翘承托檐檩,减去横。木作精细,依稀可见部分油彩残迹。两侧突出部位设翼亭,左右设斋馆。前檐设廊,硬山式,体量之大为古代天后庙宇所罕见。前檐铺作次序,斗栱间距较大,明间及两次间为两朵补间,其余各间均为一朵补间,且补间为二层单栱素枋,宋元建筑特征明显。明间双扇板门和槅扇式样都与天后殿形式相同。前檐明间木石接柱,木柱上刻有清代楹联一对:“神功护海国,水德配乾坤”。檐廊还有一对十六角形廊柱,为元代印度教寺青石雕石柱,应是明代大修时从附近印度教寺废址移置。柱身上中下各有3组方框,框内圆形浮雕四合如意、六串栀花等四季吉祥花草图案(图7)。

图7 泉州天后宫寝殿(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

2.2 泉州天后宫建筑风格中的文化层垒现象

泉州天后宫建筑风格既传承了中华传统建筑特色,也融入了泉州地域文化特点,是多元文化堆积层垒的结果。

2.2.1 泉州天后宫建筑文化中的中华主流文化因素

自宋朝诏赐“顺济”匾额,到清朝皇帝将之编入国家祀典,诏行“春秋谕祭”,妈祖信仰与妈祖庙宇一直被历代统治者视为教化工具,为各地礼乐教化之重心。既然妈祖庙作为教化之用,各地的统治者在妈祖庙的选址、建筑形制方面,就须遵循王朝礼制的要求。王朝礼制其实就是历代王朝将中华主流文化推广到中国广大地区的一种重要形式,即文化的“标准化”。泉州天后宫是历代泉州官方祭祀妈祖的地方,自然也不例外。

从选址来看,泉州天后宫位于泉州城南,濒临晋江下游,地处江海交汇之所,是宋元时期泉州交通贸易最繁华、人口最集中的地方。“梯航万国,此其都会”“一城要地,莫盛于南关,四海舶商,诸藩琛贡,皆于是乎集”①出自庄弥邵所著《罗城外壕记》,转引自泉州海外史博物馆调查组.天后史迹的初步调查[J].海交史研究,1987(1):2,50-69,115.。《泉州府志》也记载:“胡贾航海踵至,富者资累巨万,列居郡城南”。可见,泉州天后宫的选址,充分体现了中华传统建筑服务于教化需要的特点。历代王朝崇奉妈祖的目的,就是为了利用妈祖“护海”的功能来安抚民众。因此,将妈祖庙建于江海之傍,最易于达到统治者的目的。

从建筑形制来看,泉州天后宫也深受中华儒学思想的影响。泉州天后宫的总体布局遵循中国传统建筑中轴线布局形式,即在中轴线上布置山门、天后殿、后殿、梳妆楼组成三殿两院落的平面形式,院落成为祭祀活动空间。因建筑群需分清主次尊卑,便以中轴对称为布局,这种空间格局的布置展现了和谐的空间形式和外貌,凸显了中华文化的尊卑等级观念。

尤为重要的是,泉州天后宫风格独具、规制严整的建筑对港、澳、台和东南亚地区影响深远,是海内外众多妈祖庙宇的建筑范本,成为中华传统文化辐射海外的重要载体。

如台湾妈祖根据来源地的不同,大略分为“温陵妈”“湄洲妈”和“银同妈”。“温陵”为泉州旧称,“温陵妈”即分灵自泉州天后宫之妈祖。澎湖马公天后宫(图8),建于明万历三十二年(1604年),由移居澎湖的泉州先民创建,建材均从泉州运去,庙宇建筑结构精巧,浮雕技艺精湛,为闽南传统建筑风格。

图8 台湾澎湖马公天后宫(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

台南市温陵庙建于清嘉庆年间,奉祀“温陵妈”。该宫“启建之初,规模相当宏大,为二、三落建物,且建材购自大陆,并聘请唐山师傅规划兴建”[3]。

澳门妈祖阁(图9)坐落于澳门半岛南端妈阁山的西侧,建于明万历三十三年(1605年),是澳门最古老的庙宇,明代福建泉州漳州等地商人来此经商,渐成聚落,创建妈祖庙。天福宫(图10)是新加坡最古老的妈祖庙,肇建于公元1839—1842年间。《石叻古迹》记载,该宫“所有的建筑材料,据说全是从中国搬运来的”[4]。天福宫为泉州石狮祥芝华侨所创建,石狮的妈祖宫庙多为泉州天后宫分灵,所以天福宫的建筑形制受到泉州天后宫较大的影响。2008年建成的江苏昆山慧聚天后宫,分灵自台湾鹿港天后宫。该宫的建筑形制在受其母庙影响时,也受到泉州天后宫的极大影响。据《昆山慧聚天后宫志略》记载,该宫为“皇宫起”建筑,“以清康熙二十二年敕建的鹿港天后宫为古建筑原型,木构节路简捷中有泉州天后宫古早的庄重典雅……营造技法上承袭了鹿港天后宫和泉州天后宫的古制”[5]。可见泉州天后宫的建筑风格至今仍为海内外其他妈祖宫庙所模仿的典型。

图9 澳门妈祖阁(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

图10 新加坡天福宫(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

2.2.2 泉州天后宫建筑文化中的地域因素

泉州天后宫在继承中华民族传统建筑文化的同时,也受到地域文化特色的深刻影响。

天后宫整体建筑群在形制、风格及其营建方法上基本承袭了闽南建筑的传统风格,保持“红砖白石双坡曲,出砖入石燕尾脊,雕梁画栋皇宫式”的特色,是闽系红砖建筑文化的典型代表。

此外,天后宫的建筑细部处理也体现出地域文化的影响。闽南传统建筑多喜装饰,常在建筑物上雕饰各种吉祥纹案以求福,泉州天后宫在尾梁、墙脊、台基、斗、栏杆等地方,或彩绘、或雕饰龙凤、花卉等奇花异兽,反映了闽南地域文化对天后宫建筑风格的深刻影响(图11)。

图11 天后殿檐廊清代龙柱(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

泉州多元文化并存的特色在天后宫建筑上也有所体现。天后宫寝殿大门前两根辉绿岩石柱,上面雕刻的四合如意、六出梅花锦带及四季花等吉祥图案为印度教所有(图12)。据考证,这两根石柱是明代天后宫重修时,从已圮废的元代印度教寺庙拆运来的。它们与天后宫其他的传统木结构建筑相得益彰,完美结合,凸显出泉州多元文化和谐并存的特色。

图12 泉州天后宫寝殿檐廊元代印度教寺石柱(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

3 泉州天后宫的保护与利用

泉州天后宫于1988年被列为第三批全国重点文物保护单位,2020年被列为“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”申报世界文化遗产的遗产点,是体现航海文化与海神信仰的重要物质遗存,具有突出的文化景观普遍价值。天后宫是民间奉祀妈祖的场所,是广大妈祖信徒活动的地方,也是台湾以及东南亚广大妈祖信众寻根谒祖的圣地。在新时代条件下,应以申遗为契机,不断完善保护与管理措施,做好泉州天后宫的文物保护与活化利用工作,以确保遗产的永续利用。

3.1 保护规划管理

科学保护,规划先行。遗产地的保护管理规划,作为《实施〈世界遗产公约〉操作指南》要求的遗产地保护管理体系中的重要内容,是以遗产价值为基础,针对整个管理体系制定的管理实践框架,为文化遗产地应对变化提供战略性的长期保护策略②国际文物与保护修复中心,国际古迹遗址理事会.世界文化遗产管理[M].中国古迹遗址保护协会,译.2015.转引自魏青.从鼓浪屿文化遗产地保护管理规划的编制与实施谈规划系统中的整体性、关联性与动态性[J].中国文化遗产,2017(4):34-45.。泉州天后宫作为珍贵独特的历史文化遗产,其保护工作历来得到各级政府的重视和支持,先后制定了保护规划,采取了严格的保护管理措施,并取得实效。在《泉州历史文化名城保护规划》和《泉州市古城控规修编》等城市规划中,泉州天后宫被列为古城区中“三片一线”(开元寺为中心西街片、文庙为中心城中片,天后宫为中心城南片,中山路)的保护核心区,采用核心保护区和建设控制地带二级保护规划管理。

2019年,在国家文物局支持下,《泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心系列遗产管理规划》《泉州天后宫保护规划》等泉州系列遗产保护管理规划编制完成。规划以建立泉州系列遗产价值及其要素的整体保护管理体系为目标,基于保护整体价值特征及其关联,呈现泉州整体景观结构,提出适用于分类景观特征和保存环境条件的系列管理策略,建立了泉州系列遗产的基本保护管理框架。

《泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心系列遗产管理规划》的制定和申遗工作开启以来的实施成效,证实了规划整体策略的有效性和适应性。而对于具有一定规模、遗产要素构成较为复杂的《泉州天后宫保护规划》,则需从关联性、整体性、动态性等方面加强规划的系统性,完善规划的策略组织和执行机制[6],从管理体系建设、遗产要素保护、历史环境恢复、价值阐释展示、遗产资源利用和社区参与等方面构建整体保护框架,明确保护管理任务[6],为泉州天后宫的保护维修、文物安全、环境整治、展示利用、遗产价值研究等提供科学依据和法律保障,以期望泉州天后宫可以在世界遗产保护理念的指引下,步入科学、长效、可持续保护管理的轨道。

3.2 保护技术管理

文物保护的政策性、专业性较强,需采取多种措施,将之纳入专业化、规范化管理的轨道。

第一,要努力完善法律保障。申遗工作启动以来,泉州市先后出台《泉州市海上丝绸之路史迹保护条例》《福建省“古泉州(刺桐)史迹遗址”文化遗产保护管理办法》《全国重点文物保护单位泉州天后宫保护管理办法》等地方性法律规章,建立具有遗产地特色的泉州系列遗产管理体系法定框架,有效保障了泉州天后宫的保护管理和合理利用工作。

第二,加强泉州天后宫古建筑群保护修缮,做好经常性保养和日常监测工作。1996年以来,泉州天后宫古建筑群文物维修工程有序推进,先后实施了山门、寝殿、天后殿、梳妆楼等维修工程。2008年12月26日,全国涉台文物保护工程启动仪式在泉州天后宫举行。在维修过程中,坚持“保护与研究并重”,将研究贯穿于工程的全过程;严格遵循“不改变文物原状”“最小干预”,并坚持原型制、原结构、原材料、原工艺“四保存”原则,严格保持木构架、红瓦坡顶、红砖墙立面、抱砖出石、剪瓷堆塑、细部木雕等“闽南红砖建筑文化”的传统工艺技术,尽可能真实、完整地保存历史信息,保留和延续传统工艺,有效地保护了文物建筑的真实性和完整性。同时,对天后宫进行定期监测,用现代科学技术进行测绘建档及保护研究,建立了详细完整的记录档案。因此,30多年来,泉州天后宫天后殿、寝殿等维修工程均为优质,泉州天后宫天后殿维修工程获评首届(2013年度)全国十佳文物保护工程,成为文物古建筑维修工程中的精品。

第三,实施环境整治与风貌修复。泉州天后宫是宋元以来泉州城南商业性城区的重要地标,见证了海洋贸易繁荣下泉州城市的发展和布局,是泉州古城1 000多年城市发展史的重要见证。德济门遗址是宋元以来泉州古城的南门遗址,紧邻天后宫。2001年规划天后宫广场建设时,经过考古发掘,德济门遗址被完全揭露出来。2002—2004年,泉州市文物局组织实施了德济门遗址维修保护工程,对天后宫-德济门遗址周边环境进行了整治,加固修复遗址石构件,重浚内外壕沟,建设德济门考古遗址公园,将其整体纳入泉州天后宫遗产区和缓冲区进行统一保护管理。

2017年,根据泉州系列遗产保护管理体系提升行动计划,实施了泉州天后宫环境整治与展示利用工程。为保留其历史文化遗产且延续原有的功能,除了对文物建筑本着“不改变文物原状”的原则进行正常的保养和修缮,还将建设控制范围内街区的传统民居按原层原高原样修缮,整治与历史风貌不协调的周边建筑,保护“出砖入石”和红砖、红瓦、坡屋顶的闽南泉州传统建筑特色,以求与天后宫历史风貌相协调。结合天后宫的追忆恢复,按原样原材料整修路面、广场,使其成为泉州古城休闲活动的广场空间,赋予文物古迹以新的活力,塑造新的城市形象,提升城市文化品位。

3.3 活化利用

妈祖文化是一种活态的文化。天后宫不同于一般传统建筑,是一个活态文物,是海内外妈祖信众活动的地方。因此,不仅要保护天后宫的文物价值,还要进行有效的活化利用,充分展示其社会文化价值,合理利用就是最好的保护。

第一,加强宣传教育,充分利用天后宫古建筑群举办“闽台妈祖信仰源流展”“闽台民间艺术展”“闽台缘”[7]等专题展览,开展传统文化活动和爱国主义教育;开展妈祖文化研究,举行“泉州与妈祖信仰的传播”学术研讨会,出版《妈祖研究》《泉州天后宫志》等图书,为保护泉州天后宫提供专业支撑,以利于文物保护和泉州天后宫功能的发挥。

第二,尽量使天后宫融入现代城市和现代社会生活中,并赋予其新的活力,真正让文化遗产活起来。泉州天后宫的妈祖祭祀活动自宋元传承至今,当前通过恢复妈祖祭典节庆祭祀活动(图13)和“温陵妈祖会”等民俗节庆平台,举办泉州天后宫妈祖神像到台湾、东南亚巡游,泉州·澎湖妈祖直航会香,妈祖非物质文化遗产展演,闽台“乞龟”民俗文化节等活动,以创意活动活化传统人文空间,使泉州天后宫成为传承和弘扬中华传统文化的堡垒和市民民俗文化生活的中心,显示出妈祖信仰所承载的文化交流功能。近年来,每年都有数万妈祖信众从全球各地前来泉州天后宫进香分灵或进行学术交流,其中台湾地区的信众最多,展现了两岸文化的一脉相承,为促进两岸关系的发展发挥了独特的纽带作用[8]。

图13 泉州天后宫妈祖祭典(来源:泉州天后宫文物保护所提供)

4 结束语

泉州是世界多元文化的汇合地,形成了独特的多元文化景观。泉州天后宫具有鲜明的建筑特色和时代特征,其独特的景观特征与丰富的景观文化在很大程度上体现了闽南文化的多元堆积层垒的特点,是我们祖先留存下来的宝贵历史文化遗产。

作为“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产,泉州天后宫建筑格局和形制信息完备,遗产要素保存完整,是体现航海文化与海神信仰的重要物质遗存,具有突出普遍价值。保护好这份历史文化遗产,对于今天和未来泉州人民弘扬妈祖文化、进一步推动海内外妈祖文化交流,具有重要的历史意义和现实意义。

在泉州系列遗产申报世界文化遗产过程中,对泉州天后宫保护利用工作作出了一些有益的探索和实践,使其成为妈祖文化遗产保护利用可资借鉴的实例。泉州天后宫保护利用应坚持保护与利用并举,在加强保护的基础上合理利用,实现文化遗产的可持续发展。