论符号学在艺术中的应用

2021-07-06陈显伦

陈显伦

作者单位:广东省显林斋艺术文化传播有限公司

如果承认艺术是一种视觉传达的表现语言的话,符号学则是伴随其成长的一门解释性学科。在传统的书法、绘画艺术作品中,表现手段成了主要语言结构,其章法、技法、构图、色彩以及人物形象的选择构成了符号的完整结构,在这里一并形成了“审美”的评价体系。而随着观念的介入与决定艺术品性质的因素的日益丰富,符号学的运用也变得纷繁复杂。尤其在当代艺术中,对平面绘画领域局限的冲破,实物所承载的“所指”意义已经远远超出了其固有的范围,但在米柯·鲍尔的“事件”与罗兰·巴尔特的符号学说中似乎能寻找到与之对应的解释方法。

一、符号学的起源

符号是指示事物的标记,符号学则是对符号及其指示特征和表意机制的研究。符号学一词来自古希腊语,由西方医学之父希波克拉底(约前460—前370年)创用,意为“症状观察”。比希波克拉底稍晚的古希腊哲学家柏拉图将符号现象引入哲学研究,指出符号是书写文字所指示的,并非文字本身,而是文字之外的事物,不仅是具体的某一事物,而且是具有相似性的相关事物。在柏拉图的语境中,符号的功能是再现的,也即以“圆”字来再现圆的形态和圆的概念。符号的再现性,是两千多年来西方学者研究符号现象的关注要点。在比利时学者迪弗看来,艺术品注定是由符号构成的,而“艺术”一词本身注定是一个符号。

因此,作为近年西方艺术研究领域流行的研究方法,虽然符号学的源头可以追溯到古希腊时期,但是现代符号学发展于20世纪,研究对象是符号及表意机制,其理论源头主要有二:一是瑞士语言学家斐迪南·索绪尔的二元符号论,二是美国逻辑学家查尔斯·皮尔斯的三元符号论。

在索绪尔的《普通语言学教程》中,作者不仅试图在最深层面上定位语言学,而且认为语言分析是符号学研究的基础,语言学规则是所有符号活动的规则,符号活动包括吃、穿、礼仪及各种文化活动。在索绪尔的理论体系中,语言并不是一个由自然符号组成的系统,并非简单地涉及现实世界的对象、事件等,而是一种习俗。语言是由“能指”和“所指”按一定规则组成的代码。在索绪尔看来,概念与音像的组合就是符号。他这样厘清自己的术语:“我用‘符号’一语来指概念与音像的组合,用‘所指’来指概念,用‘能指’来指音像。”

《一鸣惊人》 陈显伦/作

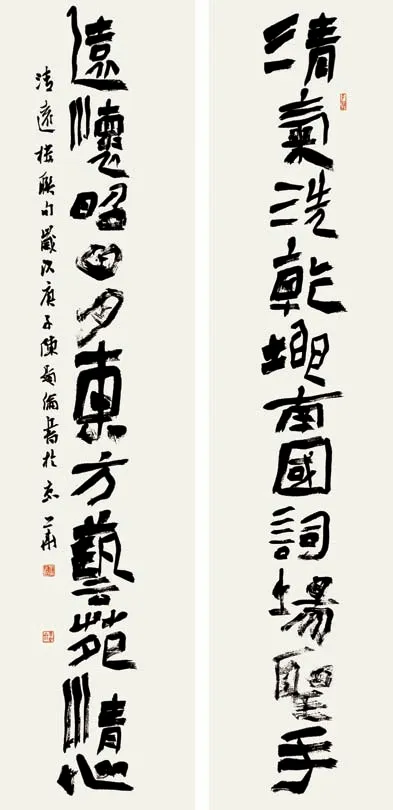

《清气远怀联》 陈显伦/作

《悟道》 陈显伦/作

对于索绪尔来说,语言学是符号学的基础,语言最为清楚地展示了符号的习俗和任意本质。但是并非所有的符号现象都具有任意特征,视觉符号(图像符号)就是如此。

20世纪80年代,在欧美有关“新艺术史”的讨论中,符号学成了一个热门话题,出现了像鲍尔、布赖森这样一些热衷用符号学方法解读艺术的学者。

鲍尔在《符号学与艺术史》一文中阐述符号学研究的任务时写道:“符号学理论的核心是对表现于各种文化活动中的符号制作和阐释过程的各种要素加以限定,并且发展出帮助我们把握这个过程的各种观念工具。”

对于鲍尔来说,符号并非某样东西,而是一个“事件”。她认为,符号的意义并不固定,而是依赖于被观看的方式。在没有被观看之前,符号不具有意义,因此她使用“事件”一词概括符号译解的过程。

从这一原则出发,鲍尔断言一件艺术品并不拥有既定的意义,它是一种效果,具有一系列可能的解读。鲍尔背离了艺术家和作者的意图就是艺术作品意义的观念。相反,她对读者、观众的解读更感兴趣。而结构主义运动主要代表之一罗兰·巴尔特认为,观众才是真正意义上的艺术家。

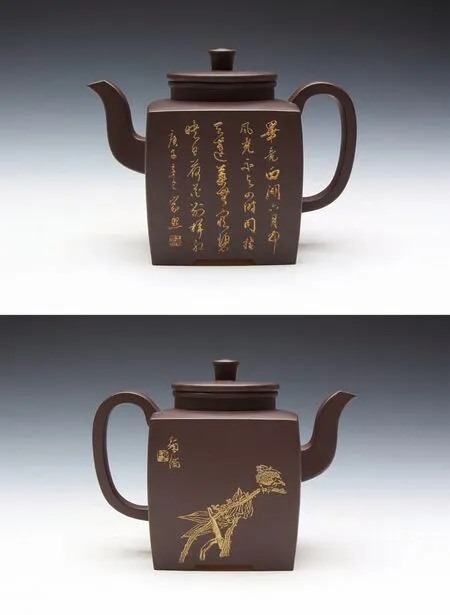

《鸣远四方》

《香瓜壶》

二、符号学的表现

依据皮尔斯的说法,图像符号是通过写实或模仿来表征符号对象的,其表现体必须与对象的某些特质相同。在图像符号中,符号与符号对象之间的关系表现为某种相似性。肖像就是某人的图像符号。人们对它具有直觉的感知,通过形象的相似就可以辨认出来,除此之外,书法、绘画、照片、模型、图案等都是图像符号。图像符号主要出现于视觉对象领域。

图像符号的手法可分为表现性手法、类比性手法和几何性手法等。表现性手法即完全模仿现实对象表达意义;类比性手法是参照现实对象虚拟出对象表达意义;几何性手法是以角度、长度、比例、平行等相同关系的图似对象表达意义。

在《论视觉领域符号学问题:图像——符号的领域和载体》一文中,夏皮罗把图绘形象与背景的关系看成是艺术符号学的研究课题,这一问题的源头可以追溯到旧石器时代的洞窟壁画。石器时代的原始画家把狩猎的动物画在粗糙的石壁上,动物形象相互重叠在一起。在一些作品中,艺术家运用岩石的自然隆起增强动物形象的体积感。再如汉字中的象形字,汉字作为最古老也极独特的象形文字,经过长达五千年的传承。商代的甲骨文,在一片斑驳的龟甲上“马”字像一匹“马”,身体、头、眼睛、腿像画,但又不是画,这就是书法的独特艺术。“书画同源”是中国书法与绘画常识性的术语,文字与图画的源流相同。唐代张彦远的《历代名画记》认为,书法与绘画“同体而未分”,“同体”是因为两者都建立在“象形”的基础上。

在15世纪的意大利,阿尔伯蒂把画框构想成建筑中的窗户,绘画平面对应于窗户展开的空间,由线性透视支配的绘画形象对应于自然本身。20世纪随着非具象绘画的出现,画框有时被简化为环绕作品的木条。在夏皮罗看来,当绘画停止表现深度空间而更加关注表现和形式上的非模仿性特征时,这种状况发生了。简洁风格的画框,甚至没有画框的绘画表明了一种新的确定性,这些绘画强调抽象、形式元素而不是复制自然。

三、符号学的应用

美学一词由德国美学家鲍姆嘉通于1735年首先使用。1750年出版了以美学为题的著作,其本义是感觉或感性认识。伟大的唯心主义哲学家黑格尔是最先向康德的说法提出挑战的人,他既反对审美的问题属于艺术哲学的范畴,又反对自然美与艺术美同属于一个主题。许多当代的艺术哲学家都同意黑格尔的观点,认为艺术哲学应该是一门独立的学科。我们关注的不是一般意义上的美,而是艺术,艺术自身不仅仅是“美”的问题。

美学并不是关于美的学科,而是关于感觉的学科。丹托认为,“如果一幅绘画的目的是激发欲望,那么,它画得美就是合适”。在他看来,一个东西是否是艺术品不是由作为实在对象的它自身决定的,而是由一种围绕它的理论氛围决定的。罗兰·巴特则认为符号是隐喻的,而隐喻具有延伸和衍生的特征,于是,他对符号的解释便倾向于发掘其隐蔽的含义,而且是主观的多层次的隐蔽含义。

由此,当我们面对一件极简主义的作品,通常会听到“简洁”“有吸引力”“精妙”等术语,虽然只是简单的几个词语,但是一些哲学家认为,它们在上下文的使用中已不仅仅是简单的描述。例如,画面确实是简洁的,在视觉上看来很简单,然而考虑到极简主义的意图,把它描述成简洁的实际上是赋予了它一种审美特征。在这里,“简洁”“有吸引力”“精妙”作为能指所对应的所指,已经不再局限在其字面的意思以及对应画作的特点,而更多的是“隐喻”在其中的审美选择。

作为当代艺术史上影响较大,甚至处于鼻祖地位的作品——《泉》,不但实现了艺术品从平面向立体过渡,更重要的是,在符号学角度,这个小便池已经远远超出了其本身承载的所指范围,更大程度地实现了丹托所称的“理论氛围”。在当年的“独立艺术家展”中,为了体现真正自由宽容的精神,组织者决定对展出的作品不作任何限制——传统的、现代的,无论什么都可以,展览将“没有评委、不设奖金”,只要交五美元年费和一美元展览场地费,任何人都可以选择作品参展。一方面,展览倡导高度“自由”与“独立”;另一方面,作为符号——小便池被杜尚看来是其最好的对立面。如果接受,说明展览方确实兑现承诺;如果拒绝,也正好验证了他们所谓“高度自由”的谎言。对于这样一件作品,在索绪尔的符号学看来,显然是蹩脚的。二元符号论已经难以作为理论支撑,而在罗兰·巴尔特看来,除了能指与所指,这里面更重要的还在意指与隐喻。单纯从“二元符号论”来分析,无论如何难以找出强有力的证据,然而,这种行为中隐喻的内涵确实似乎可以理解。

因此,正如迪弗所言:“无论你是支持还是反对前卫艺术,杜尚的《泉》对你来说都成了一种文化的最富有意义的符号——象征、症候。在这种文化里,否定、辩证矛盾、反体制的斗争、意识形态的解构以及文本实验,都会赋予‘艺术’一词以含混的和相反的意义。”

《天圆地方》