运用中医针灸治疗原发性三叉神经痛的临床效果观察

2021-07-05朱嘉宁

朱嘉宁

摘要:目的:探讨运用中医针灸治疗原发性三叉神经痛的治疗效果,为患者临床治疗提供参考依据。方法:此次研究时间段为2017年10月~2020年3月,随机从此期间在宁安市中医院接受诊治的原发性三叉神经痛患者中选取42例为本次研究对象,并按照入院顺序奇偶数排列顺序的不同将其分成对照组和观察组,每组各21例。对照组患者采取常规西药治疗的方式,观察组患者采取中医针灸治疗方式,对比分析两组患者治疗有效率情况,对比两组患者治疗前后的中医症候评分,记录两组患者疼痛消失时间。结果:治疗有效率方面,观察组患者的显著较高(P < 0.05);治疗前两组患者的中医症候评分对比无显著的统计学意义(P > 0.05) ,治疗后观察组患者的中医症候评分显著低于对照组患者,差异均具有统计学意义(P < 0.05) ,治疗后观察组患者疼痛消失时间,短于对照组患者,差異显著(P < 0.05) 。结论:运用中医针灸的方式治疗原发性三叉神经痛能显著提升治疗有效率,改善患者的中医症候评分,缩短疼痛消失时间,可在临床中推广实施。

关键词:中医针灸治疗;原发性三叉神经痛;治疗有效率;中医症候评分;疼痛消失时间

三叉神经痛是指发生在面部三叉神经分布区内阵发性发作的剧烈神经痛,因为发病位置多位于面部,因此三叉神经痛又被称为“脸痛”[1]。三叉神经痛在神经科的发病率较高,分为原发性和继发性两种类型。其中原发性三叉神经痛在临床较为常见,多发生于中老年人,女性多于男性。目前导致原发性三叉神经痛发病的原因尚不明晰,但经临床显微观察发现,原发性三叉神经痛的发病可能与小血管和骨质畸形等因素有关[2]。西药是临床中常用的治疗原发性三叉神经痛的方式,但是长期服用有较大的副作用。随着中医理论和技术的不断成熟,针灸治疗的方式越来越多应用于原发性三叉神经痛的治疗中。本次研究选取部分原发性三叉神经痛患者,对其采取中医针灸治疗的方式,效果较好,现报道如下:

1 对象与方法

1.1 一般资料

此次研究时间段为2017年10月~2020年3月,随机从此期间在宁安市中医院接受诊治的原发性三叉神经痛患者中选取42例为本次研究对象。患者均在入院后经过全面的检查,诊断为原发性三叉神经痛,对此次的研究方法、持续时间知情,同意参与此次研究,配合度高。排除:凝血功能障碍、免疫系统疾病或恶性肿瘤、针灸治疗的依从性差。按照入院顺序奇偶数排列顺序的不同将其分成对照组和观察组。对照组21例,采取常规西药治疗的方式,其中男性8例、女性13例,年龄45~69岁,平均年龄(56.34±3.67) 岁,病程1.5个月 ~1.8 年,平均病程(9.34±2.37) 月;观察组21例,采取中医针灸治疗的方式,其中男性10例、女性11例,年龄44~70岁,平均年龄(57.16±3.58) 岁,病程1.3个月~1.9年,平均病程(9.12±2.55) 月。两组患者一般资料方面经统计学分析后未见显著差异(P > 0.05) 。

1.2 方法

对照组采用卡马西平治疗,初始剂量200~400 mg/d,逐渐增加至痛缓解,老年患者的初始剂量为100毫克/次,2 次 / 天。连续治疗1个月。

观察组在西药治疗的基础上采取中医针灸治疗的方式。卡马西平的服用方法与对照组相同,同时采取针灸治疗。主要方法为:根据患者的神经疼痛部位选择针刺部位,主要选择面颊、手阳明经、足阳明经,一般选择穴位为太冲穴、合谷穴、风池穴、地仓穴、颊车穴、下关穴、内庭穴等作为助穴,选择四白穴、攒竹穴、地仓穴、下关穴为面部疏通的穴位。根据患者不同的疼痛情况选择更多的穴位,一般可选头临攒竹穴、泣穴、丝竹空穴、四白穴、上关穴、下关穴、迎香穴、阳白穴、颧髎穴等。使用毫针进行针刺,留针半小时,每天针灸1次,连续针灸1个月[3~4]。

1.3 观察指标

(1) 对比两组患者的治疗有效率。根据症状情况将治疗效果分为显效、有效和无效。显效:疼痛消失,面部神经恢复正常,未复发;有效:疼痛有较为明显的缓解,面部神经有效恢复,未复发;无效:未达到以上标准。

(2) 对比两组患者的中医症候评分,评分与恢复效果呈负相关关系[5]。

(3) 观察记录两组患者症状消失时间。

1.4 统计学处理

应用SPSS 20.0软件对临床资料进行统计分析,计数资料用(%) 表示,行χ2检验,计量资料用(x±s) 表示,行t检验。P < 0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的治疗有效率对比

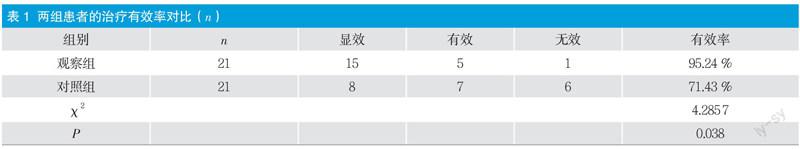

观察组与对照组患者的治疗有效率分别为95.24 %、71.43 %,观察组的显著较高(P < 0.05)。详见表1。

2.2 两组患者治疗前后中医症候评分对比

治疗前两组患者的中医症候评分对比无显著的统计学意义(P > 0.05) ,治疗后观察组患者的中医症候评分显著低于对照组患者,差异均具有统计学意义(P < 0.05) 。详见表2。

2.3 两组患者疼痛消失时间对比

治疗后观察组患者疼痛消失时间为(4.05±0.76) d,短于对照组患者的(6.34±1.03) d,差异显著(P=0.000 0,t=8.198 3) 。

3 结论

原发性三叉神经痛患者的显著疼痛特点为无任何先兆的面部一侧骤然发作,患者感受到如刀割、电击一样的疼痛感,持续时间从数秒到几分钟不等,伴有面肌抽搐、血管充血面色发红、流泪等症状。部分患者的疼痛发起常由外来刺激或某个面部器官的触碰引发,被称为“扳机点”,触之即痛。患者也常表现出“痛性抽搐”、皮肤发红、发热、发凉、剧痒等其他症状[6]。目前药物治疗是常用的治疗三叉神经痛的方式,服用药物后可以暂时缓解患者的疼痛感,常用药物有卡马西平、得利多、苯妥英钠等。但是长期使用药物易使患者产生抗药性,长期治疗的效果不佳,并会引起血小板减少,记忆力减退,视力、听力下降,肝功能损害等严重的副作用。

药物是治疗原发性三叉神经痛的主要手段,卡马西平是常用药物,主要作用机制是限制突触后神经元与阻断突触前钠通道,抑制突触前与突触后神经元动作电位的发放,阻断兴奋性神经递质的释放,降低神经细胞兴奋性。但是长期使用会使患者的耐药性增加,还会产生较大的副作用[7]。本次研究观察组患者采取针灸治疗的方式,针刺加强了传入神经纤维的运动,抑制兴奋性氨基酸的释放和机体的免疫炎症反应,有效改善微循环,改善患者的临床症状,促进快速恢复。临床研究发现,针灸可以促进局部血液供应,同时可以唤醒处于半休眠状态的受损细胞,恢复细胞功能[8~9]。另外针刺能够阻断神经异常放电和疼痛传导,从而达到解除痉挛、达到促进局部血液循环、促进人体新陈代谢的效果,促进患者恢复。本次研究中观察组患者的治疗有效率更高,疼痛消失时间更短。

综上所述,运用中医针灸治疗的方式对原发性三叉神经痛患者能显著提升治疗有效率,改善患者的中医症候评分,缩短疼痛消失时间,可在临床中推广实施。

参考文献

[1]徐建伟,王慧裕.中医针灸治疗原发性三叉神经痛的临床疗效[J].内蒙古中医药,2019,38(12):137-138.

[2]黄玮,徐燕.中医针灸治疗三叉神经痛患者的选穴規律分析及对患者疼痛症状的缓解作用分析[J].中医临床研究,2019,11(30):78-79.

[3]刘玉梅,刘彩霞.中医针灸治疗原发性三叉神经痛患者的临床疗效[J].医疗装备,2019,32(14):63-64.

[4]马泽军.电针联合通络止痛方治疗原发性三叉神经痛的临床效果观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(25):137+139.

[5]颜红.中医针灸治疗原发性三叉神经痛的临床疗效观察[J].全科口腔医学电子杂志,2018,5(29):78+82.

[6]王晓峰.观察原发性三叉神经痛运用中医针灸治疗的临床效果[J].中国医药指南,2018,16(14):193.

[7]李咏梅.中医针灸治疗原发性三叉神经痛的临床疗效分析[J].中外医疗,2018,37(10):177-179.

[8]刘翠龙.中医针灸治疗原发性三叉神经痛临床疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2017,17(28):167-168.

[9]张富德.原发性三叉神经痛运用中医针灸治疗的临床效果观察[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(63):181-182.