盾构隧道连续性倒塌特征分析

2021-07-05孙齐昊

柳 献, 孙齐昊

(同济大学地下建筑与工程系, 上海 200092)

0 引言

我国当前正处于城市轨道交通建设的高速发展阶段,截至2019年末,共计有53座城市6 740 km的在建线路; 预计“十四五”时期,还将有61座城市6 929 km的拟建线路[1]。在城市轨道交通建设大规模发展的同时,工程坍塌事故的频发也引起了行业主管部门和业界的广泛关注,尤其是2019年,在青岛、杭州、广州、福州和长沙等多地接连发生了地铁坍塌事故。地铁坍塌事故致灾因素多、机制复杂、突发性强、破坏力大,不仅会造成工程建设的停滞,产生巨大的经济损失,还会危及人民生命安全,带来严重的社会负面效应。为此,住房和城乡建设部办公厅与国家发展改革委办公厅在2019年12月24日联合印发紧急通知,要求各地对所有在建城市轨道交通项目安全隐患进行全面彻底排查[2]。

由于地铁坍塌事故具有突发性和隐蔽性的特点,当前对相关事故的调查报道多集中在地表塌陷和人员伤亡等方面。其实,作为承载主体的隧道结构本身,在事故过程中必然遭受损坏,甚至出现连续性的倒塌破坏。如2003年上海地铁4号线工程事故中,200余环管片发生连续性倒塌[3]; 2018年佛山市轨道交通2号线一期工程“2·7”透水坍塌事故中,近600环管片被泥砂淹没[4]。国际隧道工程中类似的结构连续倒塌事故也时有发生,2017年,德国莱茵河谷铁路隧道工程发生了20余环管片连续受损破坏的事故[3]; 2019年,印度加尔各答地铁工程发生数百环管片连续倒塌的事故[5]。

综上所述,近年来城市轨道交通建设中隧道结构倒塌事故频发,当前工程界已普遍认识到问题的严重性。柳献等[6]分析了隧道破坏事故的初始破坏位置、穿越地层、破坏程度等因素及其相互关系,概化提炼出事故中衬砌结构的破坏发展过程,并与隧道结构最终的破坏程度形成对应。郑刚等[7]通过离散元分析,研究了隧道腰部管片局部破坏诱发盾构隧道发生连续性破坏的机制。然而,受事发时抢险和事发后现场处置等诸多限制,通常无法直接获得事故后结构的实际破坏状态,尚未能全面清晰地描述隧道结构倒塌的灾变过程。而由于缺乏对于事故机制的深刻认识,防控措施以管理手段为主,难以提出针对性的应急控制措施[8]。

为了解决上述困境,本文调查搜集了大量国内外典型盾构隧道事故案例进行深入分析。由于盾构隧道连续性倒塌尚未有成熟的理论与研究,因此本文旨在解决3个问题: 1)盾构隧道在发生大规模倒塌时是否具有连续性倒塌的特征; 2)盾构隧道发生连续性倒塌的定性原因是什么; 3)盾构隧道发生连续性倒塌时,结构以及周围地层所经历的发展过程。

为了解决上述问题,有效获得多起连续性倒塌事故案例的共同特性,避免对单个事故案例分析时的特异性,研究过程中首先采用单个案例分析的方法对盾构隧道倒塌事故的本质进行分析; 在证明盾构隧道连续性倒塌问题的存在性后,采用事故树分析法对隧道出现连续性倒塌的原因进行定性分析; 明确盾构隧道连续性倒塌的触发原因后,为研究连续性倒塌触发后隧道结构的破坏过程,以事故树法得到的事故原因作为初始破坏事件,采用事件树法进一步总结连续性倒塌的破坏事件,提出连续性倒塌的定性过程,以期为后续更进一步的研究提供指导和依据。

1 典型盾构隧道倒塌案例分析

1.1 连续性倒塌

为了明确盾构隧道在发生大规模倒塌时是否具有连续性倒塌的特征,首先需要对连续性倒塌的定义进行界定。连续性倒塌的概念源于地上建筑结构事故,并已经有了多年的研究基础[9]。美国土木工程师学会定义连续性倒塌为: “由初始局部单元破坏扩展到其他单元,最终导致大范围甚至整体性的倒塌”[10]。基于该定义,国内外研究者将连续性倒塌进一步明确为具有连续性(progressive collapse)和非比例性(disproportionate collapse)2个特征的倒塌形式[9-12]。其中,连续性指的是由局部破坏引起,逐步引起单个或者多个结构构件破坏,并最终引发整个结构体系破坏的事故类型,其强调倒塌中的破坏传递过程,且伴随有内力的传递和重分布;而非比例性关注最终结构的破坏规模和初始损伤规模的对比,突出初始破坏较小,而最终破坏后果严重。

国内外针对地上建筑连续性倒塌问题进行了一系列研究并形成了相关规范,有效改进了相关建筑结构的设计思想,提高了地上结构的鲁棒性。而盾构隧道由于缺乏针对连续性倒塌机制的研究,在隧道的设计、施工、事故抢险过程中尚未清晰认识隧道结构倒塌的力学机制,存在较大的隐患。因此,有必要针对盾构隧道的连续性倒塌展开研究,在设计时强化结构薄弱环节、施工时加强风险区域管理、抢险时采用具有针对性和有效性的控制措施。将连续性倒塌的概念引入盾构隧道结构倒塌事故时,可以参考地上结构连续性倒塌的定义原则,将倒塌过程中表现出连续性和非比例性的事故过程归类为盾构隧道连续性倒塌事故。即盾构隧道结构在非常规荷载作用下(例如局部漏水漏砂),由于局部破坏或者失效,不断扩展并最终形成和结构初始破坏规模不成比例的破坏甚至导致结构倒塌的过程。本节将通过对国内外5起典型案例进行分析,指出隧道倒塌过程中所表现出的连续性和非比例性特征,证明盾构隧道倒塌可以归类为连续性倒塌的范畴。

1.2 典型案例分析

1.2.1 前苏联圣彼得堡地铁

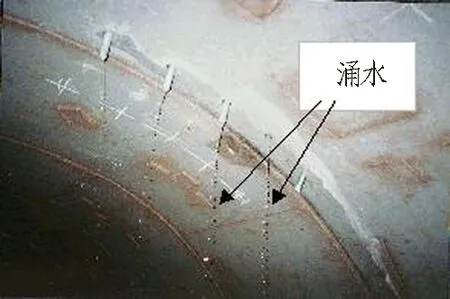

1995年12月,前苏联圣彼得堡地铁1号线森林站和英勇广场站之间的隧道倒塌。隧道衬砌由外径6 m的铸铁管片、管片内部的钢筋混凝土衬砌和金属焊接的内壳组成,金属内壳作为隔水层,并安装有排水管[3]。从1975年12月31日投入运营直至1994年,隧道钢板隔水层上的卸压排水管不断间歇性涌水涌砂,如图 1所示。1994年11—12月,涌水量开始增大。1995年2月初,水里携带的泥砂含量剧烈增加,并且内部钢板隔水层出现损坏。1995年3月,下线隧道开始大量涌水涌砂。1995年3—12月,下线隧道沉降增长了16 cm。最终,隧道最大沉降量达到30 cm,日涌砂量达到30 m3。1995年12月3日夜,下线隧道大量涌水,上线隧道急剧下沉,隧道发生倒塌事故。1995年12月21日,地层基本稳定,地面最大沉降达到90 cm左右,沉降超过20 mm的变形区域沿着隧道轴线长250 m,宽约220 m,总面积约45 200 m2[3]。

(a) 涌水 (b) 涌砂

从上文的分析可以看出: 圣彼得堡地铁隧道破坏起始于局部的渗漏和防水失效,最终由局部的渗漏引发了大规模的隧道整体结构倒塌,因此具有连续性倒塌特性。对破坏规模进行分析可知: 大段隧道倒塌,且地表沉降超过20 mm的区域长度超过250 m,相对于初始渗漏具有典型非比例性。因此,前苏联圣彼得堡地铁倒塌事故可以被归类为连续性倒塌事故。

1.2.2 上海地铁4号线

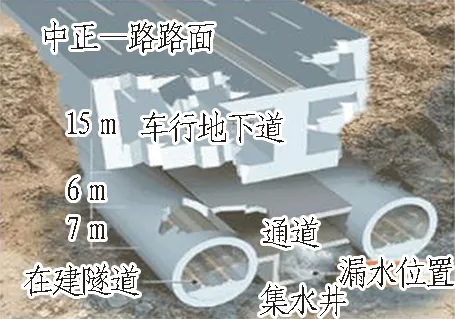

2003年7月1日凌晨,上海地铁4号线联络通道在施工过程中,冻结孔出现流砂涌水,导致隧道上下行线严重积水,大量泥砂进入隧道,以风井为中心的地面开始出现裂缝、沉降。7月2—3日,险情进一步发展和扩大: 隧道内继续大量进水,水位上涨速度较快,约每h涨移15 m(100 L/s),管片损坏程度进一步扩展,并有管片连接螺栓绷断的响声传出。随着隧道大量涌水涌砂,地面沉陷的范围和深度进一步扩大,以风井为中心的地面从沉陷漏斗发展成塌陷区,最深达4 m; 临江大厦门口地面塌陷最深处约2 m; 董家渡路沉陷达1 m; 中山南路明显下沉; 音像楼倾斜加剧,楼板断裂; 文庙泵站发生突沉; 临江大厦沉降量达12.2 mm,地下室出现裂缝; 河床严重扰动、下沉、滑移,近30 m防汛墙倒塌,近70 m防汛墙结构严重破坏,黄浦江水冲入塌陷区、冲向风井,并进入地下隧道,加剧险情发展,如图 2所示。最后,隧道上方已完成施工的风井下沉,切断隧道。上行线塌陷段隧道的长度约为238 m,下行线塌陷段隧道的长度约为241 m[3]。

(a) 地面塌陷 (b) 文庙泵站倾斜

通过对隧道事故破坏记录进行整理可知: 上海地铁4号线倒塌事故的初始破坏位置为联络通道冻结孔,由于初始局部破坏持续扩展并最终导致隧道倒塌,是典型的由局部破坏逐步扩展最终导致整体结构倒塌的连续性倒塌。该事故最终的破坏规模(坍塌段接近240 m)与初始破坏规模(联络通道冻结孔失效)差异较大,具有非比例性的特征。因此,上海地铁4号线坍塌事故可以被归类为连续性倒塌事故。

1.2.3 中国台湾高雄地铁

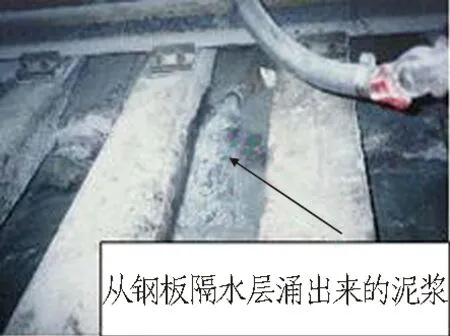

2005年12月4日,中国台湾高雄地铁在位于中正一路下方的地下联络通道施工过程中,开挖面突然出现流砂现象,且采取多种措施均无法有效控制。伴随着联络通道内部涌水涌砂持续发展,主隧道上行线环间出现错台,隧道内部开始渗漏; 几小时后,地面出现塌陷; 第2天凌晨,隧道结构坍塌[3]。事故示意图与现场照片如图3所示。

(a) 漏水位置 (b) 地表大规模塌陷

从事故过程记录可以看出: 台湾高雄地铁初始破坏为联络通道流砂,最终导致主隧道坍塌,具有连续性倒塌特征。同时,事故初始破坏(联络通道流砂)与最终的破坏规模(50 m×30 m×10 m(长×宽×深)的塌陷区,一段隧道废除重建)具有明显的非比例特性。因此,台湾高雄地铁倒塌事故具有连续性倒塌特点。

1.2.4 德国Rasttat铁路隧道

2017年8月12日,德国莱茵河谷Rasttat铁路线下方的盾构隧道发生了倒塌事故。隧道在盾构后方约40 m处已拼装盾构衬砌结构中,有7块衬砌管片发生了错台,导致了水土涌入。事故现场如图4所示。该隧道内径为9.5 m,外径为10.97 m,出现事故处覆土厚度约为5 m。施工时,施工方从地面进行冻结,冻结长度达290 m,作为盾构上方的地层支护,在隧道周围形成2 m厚冻土层。盾构在穿越铁轨后,由于冻结法失效,导致衬砌管片发生错台移动,水土涌入隧道内部,引发衬砌结构失稳倒塌。

该事故初始破坏为局部管片错台,最终导致大范围结构倒塌,具有连续性倒塌特征,且事故造成大约160 m范围内衬砌结构受损或倒塌,符合连续性倒塌中非比例性特点。因此,德国Rasttat铁路隧道倒塌事故属于连续性倒塌事故类型。

(a) 地面铁轨扭曲 (b) 地面塌陷形成坑洞

1.2.5 佛山地铁2号线

2018年2月7日18时10分,佛山地铁2号线右线隧道905环完成掘进,随后进行管片拼装前的盾尾清理、冲洗。18时52分,右线905环第1块管片拼装完成,管片吊机起吊第2块管片时,土舱压力突然上升,盾体后部俯仰角开始增大,盾尾出现下沉,与此同时盾尾内刚拼装好的第1块管片附近突发向上冒浆。18时53分,浆液即漫过了已安装的第1块管片,盾尾附近工人开始撤离迅速被浆液漫过的拼装作业区域。18时54分,浆液完全漫过并排放置在拼装区的其余4块待拼装管片表面。随着涌水涌砂持续,20时03分,盾尾位置下沉了417.5 mm。20时36分,大约899环管片环缝120°位置涌水涌砂,同时盾尾渗漏的泥砂流明显加大,此时盾体后部俯仰角已增加至2.7°,据推算盾尾相对停机时下沉了约463.5 mm。20时40分,隧道彻底倒塌,同时地面出现大面积坍塌,坍塌范围约4 192 m2,深度为6~8 m,坍塌体方量接近2.5万m3[4],如图5所示。

(a) 泥砂涌入隧道内部 (b) 地面塌陷

根据事故过程的记录可以看出: 佛山地铁2号线初始破坏为盾尾漏砂,最终导致大范围地铁衬砌结构倒塌,符合局部破坏引发整体结构倒塌的连续性倒塌特征。最终的破坏规模(隧道大范围倒塌,地面坍塌面积达到4 192 m2)与初始破坏点(盾构盾尾漏砂)明显不成比例,具有连续性倒塌的非比例性。因此,佛山地铁2号线倒塌事故属于连续性倒塌事故。

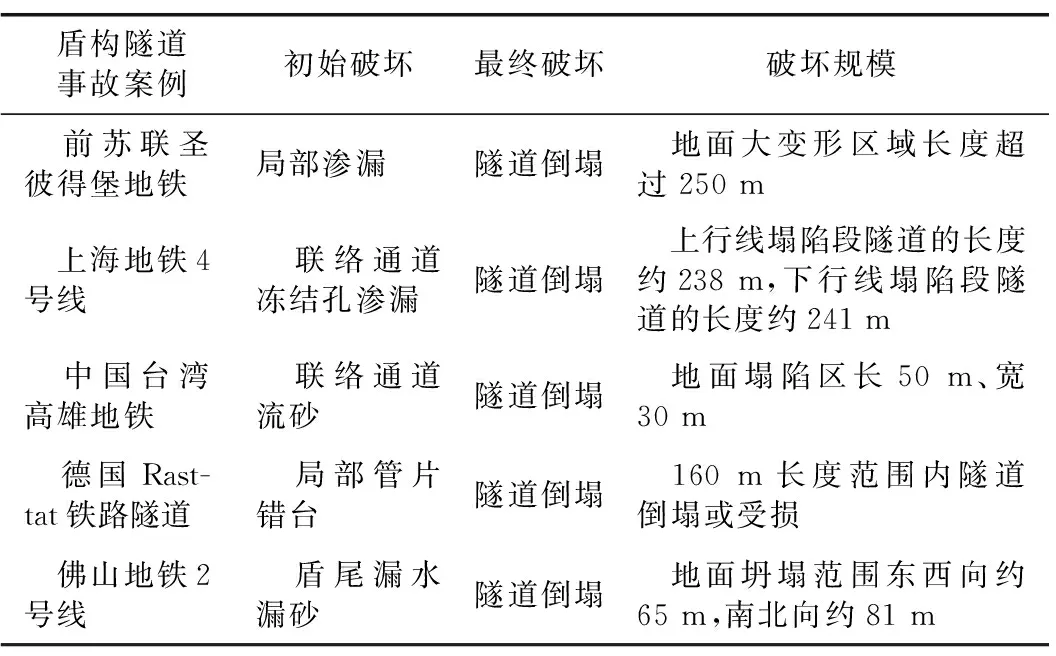

对上述分析进行总结可以看出: 国内外较为重大的5起盾构隧道倒塌事故均具有明显的连续性和非比例性,属于连续性倒塌事故,如表1所示。国内外多起因为非常规荷载导致结构破损的案例中虽然没有出现严重的倒塌后果,但同样呈现出连续性倒塌的特征。因此,盾构隧道连续性倒塌可以总结为: 隧道结构由于非常规事件诱发结构局部破坏或者失效,进而导致周边水土荷载发生改变,结构破损不断扩展并最终形成和结构初始破坏不成比例的破坏甚至导致结构倒塌的过程。下面进一步对盾构隧道连续性倒塌的事故原因和破坏过程进行分析。

表1 盾构隧道倒塌事故中的非比例性

2 基于事故树法的事故原因分析

为了从多起盾构隧道连续性倒塌事故中抽象出共同的定性原因,本文采用事故树分析法(fault tree analysis, FTA)对事故案例进行综合分析。事故树分析法基于布尔代数和概率论[13],以演绎的方式表示事故和事件的发生原因及其逻辑关系,被广泛应用于复杂系统的可靠性和安全性计算。其最大优点是可以分析事故深层原因,也是我国普遍使用的安全评价方法[14]。

事故树分析法可以分为定性分析和定量分析2种。定性分析是不考虑基本事件发生的概率大小,仅从事故树结构上分析各基本事件的发生对顶上事件的影响程度。基本思路是对建立起的事故树进行布尔代数运算,求出最小割集、最小径集,在这2个集合的基础上,对各基本事件的结构重要度进行分析。以结构重要度表明对事故影响最大的基本事件(原因)。例如: 王长申等[14]通过区分煤矿突水事故危险来源建立了煤矿突水事故树模型,进一步提出了基于事故树方法的煤矿突水危险性专项评价方法,并以杨庄矿为例建立事故树模型,定性分析了防止煤矿突水事故发生的有效途径。而定量分析则是在所需的各个基本事件的概率都能精确估计的前提下,通过事故树结构函数等算法计算出事件链的精确概率。例如: 边亦海等[13]提出了模糊事故树方法,得出深基坑工程SMW工法支护结构的模糊失效概率,并进行了敏感性分析,找出对顶上事件发生概率影响较大的基本事件,确认减小SMW工法支护结构发生事故的相关措施; 张小平等[15]建造了排桩支护结构体系的事故树,通过将专家调查的失事基坑工程统计频率与级差概率相结合的方法来确定底事件的概率,进行了顶事件概率的计算。

针对盾构隧道结构破坏甚至倒塌的事故案例而言,其相关因素很多,包括设计因素、管理因素、施工因素甚至社会因素等。本文在研究的过程中主要关注其力学机制,因此,基于搜集整理的盾构隧道连续性倒塌案例,采用定性事故树分析的方法,从力学机制的角度对倒塌事故的原因进行了分析。

2.1 盾构隧道连续性倒塌事故树

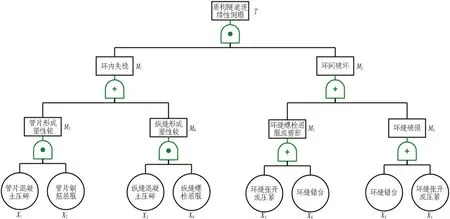

本文研究的是盾构隧道连续性倒塌问题,因此以连续性倒塌作为顶上事件(T)。根据郑刚等[7, 16-17]的研究,在连续性倒塌的过程中涉及到隧道破坏沿着纵向的传播。因此,要产生连续性倒塌,需要中间事件环内失稳(M1)与环间破坏(M2)均发生。

针对环内失稳问题,根据柳献等[18-22]针对不同拼装方式和设计构造下的盾构隧道环内承载能力的足尺试验研究可知,环内失稳的原因在于衬砌环内多处形成塑性铰。根据塑性铰形成的位置,可以将环内失稳的原因归结为管片形成塑性铰(M3)和纵缝形成塑性铰(M4)2种中间事件。管片塑性铰的形成来源于管片混凝土压碎(X1)和管片钢筋屈服(X2)2个基本事件。纵缝塑性铰的形成来源于纵缝混凝土压碎(X3)和纵缝螺栓屈服(X4)2个基本事件。

针对环间破坏问题,考虑到环间承载力主要来源于环缝混凝土和环缝螺栓2部分。因此,环间破坏的原因包含环缝螺栓屈服或剪断(M5)和环缝破损(M6)2个中间事件。而造成上述中间事件的基本事件可能是在周边水土流失的情况下隧道沿着纵向发生弯曲变形导致环缝张开或压紧(X5),隧道在纵向发生剪切变形引起的环缝错台(X6)这2种基本事件。

根据上述分析,可以绘制出盾构隧道连续性倒塌的事故树如图6所示。要分析盾构隧道连续性倒塌的事故原因,需要从图中X1~X6这6个基本事件入手。通过搜集案例以及已有研究的分析,环内管片混凝土压碎、纵缝压碎等事件的发生主要来源于周围水土的流失,如水土流动引发的侧向卸载等。在事故发生时,周围水土流失原因均可以归结为隧道渗漏水。环间破坏的原因是隧道在周边水土流失的情况下隧道沿着纵向发生弯曲变形或者剪切变形,原因同样是渗漏水。因此,盾构隧道连续性倒塌的原因与渗漏水有密不可分的联系,下文对渗漏水进行事故树分析。

图6 盾构隧道连续性倒塌事故树

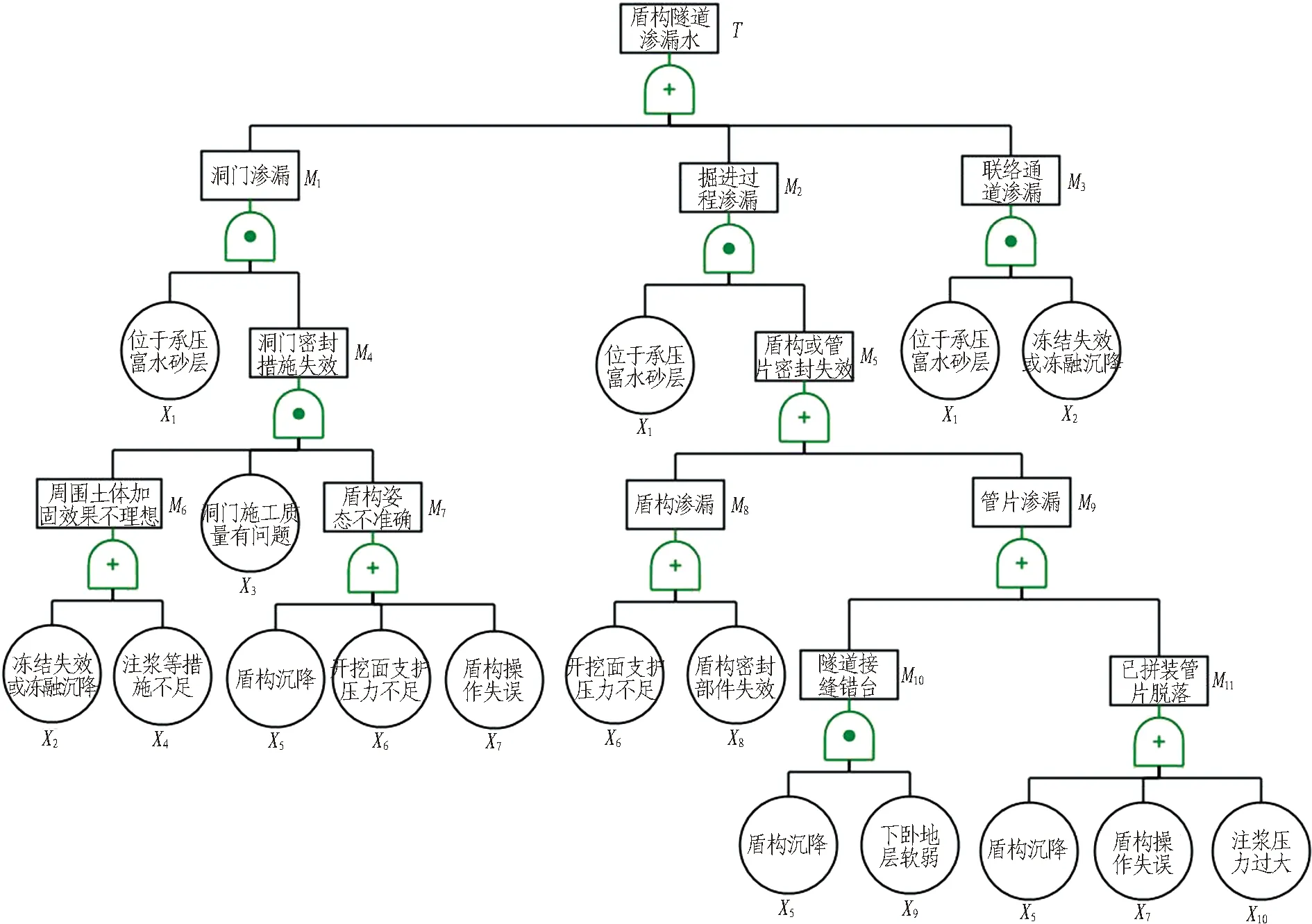

2.2 盾构隧道渗漏水引发结构破坏事故树分析

根据搜集所得的20余起渗漏水引发盾构隧道结构破坏的事故案例,渗漏水(顶上事件,T)的位置可能是盾构隧道进出洞时洞门渗漏(M1)、掘进过程中盾构渗漏(M2)和联络通道施工时渗漏(M3)这3种中间事件。绘制出盾构隧道渗漏水事故树如图7所示。

根据案例分析结果,引发洞门渗漏需要同时具备2方面的因素,首先地层条件较差,一般以承压富水砂层居多(X1),其次洞门的密封措施失效(M4)。而洞门密封措施失效往往在3个因素的同时作用下才会出现: 周围土体加固效果不理想(M6),洞门施工质量有问题(X3),盾构进出洞姿态不准确(M7)。其中,土体加固效果不理想可能有多重原因,比如冻结失效或者发生冻融沉降(X2),周围加固措施如注浆等不足(X4)。盾构进出洞姿态不准确可能是盾构在进出洞掘进过程中发生沉降(X5)、开挖面支护压力不足(X6)或者盾构操作失误(X7)。

图7 盾构隧道渗漏水事故树

盾构在掘进过程中发生渗漏同样需要具备2个条件: 地层条件差(X1),盾构或者管片密封失效(M5)。其中,盾构渗漏(M8)根据其漏点的位置不同,可以分为盾构前段支护压力不足导致开挖面失稳渗漏(X6)、盾构密封部件如盾尾密封刷失效或者铰接处漏水(X8)。管片渗漏(M9)可以根据严重程度分为管片错台(M10)和管片彻底脱落(M11)2种情况。在盾构掘进过程中发生管片错台往往是因为盾构沉降(X5)导致,但是同时需要满足下卧地层软弱(X9)。拼装管片脱落是极端情况,在国外地铁如德国和埃及开罗地铁均有出现,主要原因可以分为盾构沉降过大(X5)、盾构操作失误(X7)、注浆压力过大(X10)3种。

联络通道发生渗漏的案例原因相对单一,因为盾构隧道联络通道施工大多采用冻结法。产生渗漏一般均需要满足地层因素(X1)和冻结法失效或冻融沉降(X2)。

2.3 渗漏事故树计算分析

最小割集表示系统的危险程度,每个最小割集实际上均代表了顶上事件的一种可能发生的渠道,因此最小割集的数量越大则越危险。本文选取布尔代数法进行最小割集的计算。

由图7可以计算给出渗漏事故树的结构函数:

T=M1+M2+M3=X1M4+X1M5+X1X2=X1(M6X3M7)+X1(M8+M9)+X1X2=X1[(X2+X4)X3(X5+X6+X7)]+X1(X6+X8+X5X9+X5+X7+X10)+X1X2。

对上式进行逻辑简化后可以求得最小割集共有6个,分别是:

K1={X1,X10},X1为承压富水砂层,X10为注浆压力过大。

K2={X1,X2},X1为承压富水砂层,X2为冻结失效或冻融沉降。

K3={X1,X5},X1为承压富水砂层,X5为盾构沉降。

K4={X1,X6},X1为承压富水砂层,X6为开挖面支护压力不足。

K5={X1,X7},X1为承压富水砂层,X7为盾构操作失误。

K6={X1,X8},X1为承压富水砂层,X8为盾构密封部件失效。

进一步对事故树进行处理,可以计算得出事故树的最小径集,最小径集代表预防顶上事件所发生的途径。求得共有2个最小径集,也就是控制途径有2个:

1)P1={X1},X1为承压富水砂层。

2)P2={X2,X5,X6,X7,X8,X10},X2为冻结失效或冻融沉降,X5为盾构沉降,X6为开挖面支护压力不足,X7为盾构操作失误,X8为盾构密封部件失效,X10为注浆压力过大。

进一步对基本事件的结构重要度进行定性分析,可以得出如下的结构重要度程度排序:

I(X1)>I(X10)=I(X8)=I(X7)=I(X6)=I(X5)=I(X2)>I(X3)=I(X4)=I(X9)。

因此可以看出: 引发渗漏风险最大的因素来源于地层,其次分别是注浆压力过大、冻结失效或冻融沉降、盾构沉降、开挖面支护压力不足、盾构操作失误、盾构密封部件失效。

综上,通过对盾构隧道衬砌结构连续性倒塌的力学机制进行分析,可以看出引发盾构隧道连续性倒塌的主要原因是衬砌结构发生渗漏水,即隧道周围土体流动。而进一步对衬砌结构渗漏的原因分析表明,特定地层条件是发生渗漏水的关键因素。因此,盾构隧道连续性倒塌往往是由于位于承压富水砂层中的隧道结构发生渗漏水的结果。

3 基于事件树法的倒塌过程分析

盾构隧道发生连续性倒塌时,结构以及周围地层所经历的发展过程对出现险情时抢险措施的制定、原始设计的优化均有重要意义。上文通过事故树分析法指出: 引发隧道连续性倒塌的主要原因是衬砌结构渗漏水。但是盾构隧道在出现渗漏水或涌水涌砂后,如何逐步发展成为连续性倒塌的过程尚不明确。因此,本节以隧道涌水涌砂作为初始破坏事件,进一步分析后续的倒塌发展过程。

3.1 事件树法

盾构隧道在发生连续性倒塌事故时,由于险情紧急等因素,单个事故案例中记录的结构破坏过程往往会出现环节缺失、信息不全等问题,因此有必要采用一种科学分析方法对多个事故案例中的结构破坏过程进行综合分析。

事件树法(event tree analysis, ETA)是一种从因到果的归纳方法[23],其使用图形表示某些激发事件可能导致的许多事件链,用来追踪事情的破坏路径。事件树法是一种风险分析的方法,可以被用于分析事件所引发的所有事故链的发生概率。但是,盾构隧道事故概率分析多数时候仍需要依靠专家的经验和主观判断,由于盾构隧道连续性倒塌方面的研究尚处于起步阶段,因此本文不对破坏链条的概率进行分析,而是借助于事件树简洁清晰的特点,对已经发生的连续性倒塌事故破坏过程进行总结分析。

3.2 事件树法分析

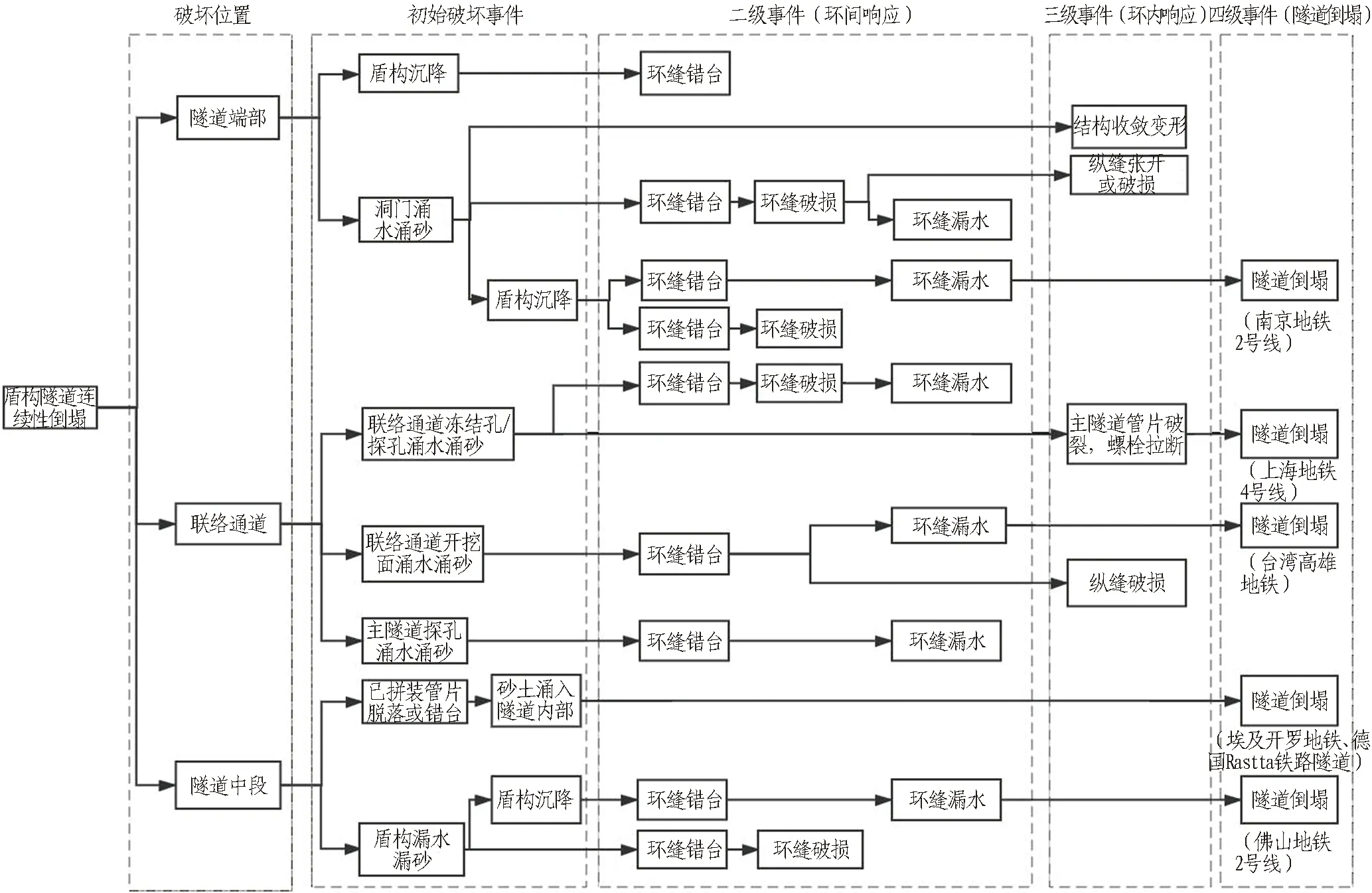

本文搜集了国内外发生的多起盾构隧道结构破坏事故,对其中具有详细事故发生过程记录的事故案例破坏过程进行汇总和总结[6]。以事件作为基本单位(如环缝渗漏、螺栓断裂均视为一个独立事件),根据事故报告中的发生过程记录汇总得到事件树,如图 8所示,每条事故链条均为一个事故案例中记录的破坏过程。通过对多起事故过程进行总结,可以得出定性的盾构隧道连续性倒塌规律。

图8中选取初始破坏的发生位置作为分类依据,将盾构隧道结构破坏事故划分为隧道端部破坏、联络通道破坏、隧道中段破坏3类。在每类中再根据事故记录的初始破坏事件作为事件树的起点,对事故发生过程中的结构响应事件进行排列,相同事件链的案例进行合并。

根据案例的总结可以看出,盾构隧道在破坏的过程中往往经历了初始破坏事件(四级事件)—环间响应(二级事件)—环内响应(三级事件)—倒塌(四级事件)。

隧道端部初始破坏事件包括盾构沉降和盾构进出工作井时洞门涌水涌砂。联络通道初始破坏事件包括联络通道的冻结孔/探孔、联络通道开挖面和主隧道在施工联络通道前探孔位置涌水涌砂。隧道中段初始破坏事件包括已经拼装的管片发生脱落/错台引发砂土进入隧道内部,以及盾构机身出现漏水漏砂。可以看出,初始破坏事件往往与隧道内部涌水涌砂有密切关系。

发生初始破坏事件后,受赋存环境变化或工程施工等因素影响,隧道结构局部失效或破坏,周边土体渗流侵蚀,结构变形缓慢增长,但隧道结构在该过程中尚处于弹性变形阶段,没有严重损伤出现。但是由于出现渗漏情况,周围土体逐渐向隧道内部流动,周围土体开始出现侵蚀现象。如果能有效堵漏,结构与土体承载能力均处于尚能恢复的阶段,仍能满足安全性与使用性需求。

在出现初始破坏事件以后,当结构局部破坏发展积累到一定程度,周边土体加速流失,荷载和约束条件改变,结构开始出现明显病害。根据现有的案例记录,紧随初始破坏事件后的二级事件往往是隧道环间出现响应,表现为环缝错台、破损和渗漏水。

伴随着环间破损的发展,隧道内部涌水涌砂加速,周围土体环境进一步改变,隧道结构进入三级事件——环内响应。在这个过程中,隧道结构逐渐出现大变形、纵缝发生张开和破损。当结构变形发展到一定程度时,隧道管片破损,纵缝螺栓拉断,隧道进入不稳定状态。需要指出的是: 在该过程中,隧道结构的变形破损与周围土体的流失相互耦合,隧道结构的破损加剧了周围土体的流失,而周围土体以涌水涌砂的形式进入隧道,改变了隧道周围的荷载分布和边界条件,又将会进一步加快隧道的变形和破损发展。二者相互耦合,大大加速了隧道结构的倒塌进程。

图8 盾构隧道连续性倒塌事件树

柳献等[18-22]进行了一系列的足尺整环试验研究,明确了不同拼装方式和设计构造下的盾构隧道环内极限承载能力与破坏模式,试验指出: 当盾构隧道衬砌结构在纵缝位置处出现混凝土压碎或纵缝螺栓受拉屈服、管片本体中出现钢筋受拉屈服或混凝土压碎等情况时,衬砌环内会形成塑性铰。当环内形成足够塑性铰时,隧道会因为环内失稳而倒塌。因此,在三级事件(环内响应)发展到环内失稳时,就会诱发四级事件(隧道倒塌)发生。一旦隧道单环结构出现环内失稳倒塌,将会导致周边水土涌入隧道内部,相邻隧道衬砌环周围约束条件被彻底破坏,引发隧道连续性倒塌事故。

综上,盾构隧道在出现初始破坏事件后,往往经历了环间破坏,加速水土侵入隧道内部,诱发环内发生破坏,最终因为环内失稳导致隧道结构倒塌,并造成连续性倒塌。因此,隧道结构的连续倒塌过程是隧道周边土体流动和结构变形的耦合作用过程,期间周边土体经历了侵蚀、水土流失和泥砂突涌等过程,结构从弹性变形、稳定的弹塑性变形、失稳直至倒塌; 在盾构隧道连续性倒塌的过程中带有典型的材料非线性、接触非线性、几何非线性以及动力效应,属流固耦合动力学问题[6]。

4 结论与建议

针对盾构隧道在施工过程中出现局部破坏引发连续性倒塌造成大范围损失的问题,本文首先从事故案例分析入手,通过国内外5起典型盾构隧道事故案例的分析,指明盾构隧道倒塌过程中存在连续性倒塌问题。进一步借助于事故树法和事件树法对事故案例的原因和机制进行了统一的分析,跳出了单一事故分析的局限性,主要得出了以下结论:

1)基于5起国内外重大盾构隧道倒塌事故案例分析,指明盾构隧道在倒塌过程中具有非比例性和连续性的特征,证明盾构隧道连续性倒塌问题的存在性。指明盾构隧道连续性倒塌是隧道结构由于非常规事件诱发结构局部破坏或者失效,进而导致周边水土荷载发生改变,结构破损不断扩展并最终形成和结构初始破坏不成比例的破坏甚至导致结构倒塌的过程。

2)基于多起事故案例和相关试验研究,建立了盾构隧道连续性倒塌事故树,通过事故树分析,指出盾构隧道连续性倒塌的起因与其周边土体的流动有着密不可分的联系。进一步分析指出,盾构隧道连续性倒塌往往是位于特定地层条件下的衬砌结构发生渗漏水的结果。

3)基于多起事故案例的详细事故发生过程记录建立了盾构隧道连续性倒塌事件树,通过事件树分析指明,盾构隧道连续性倒塌过程包括初始局部破坏(初始事件)、环缝破坏(二级事件)、环内失稳破坏(三级事件)以及隧道结构倒塌(四级事件),属于流固耦合动力学问题。

鉴于问题本身的复杂性,当前对隧道结构连续倒塌形成机制和演化机制的认识仍显不足,还缺少有效的分析方法和防控对策。为此,有必要开展针对性的研究,重现隧道结构连续倒塌的破坏过程,探明结构连续倒塌的形成条件与破坏机制,并建立适合于结构连续倒塌全过程模拟的分析方法和提出针对性的防护对策,为盾构隧道结构连续倒塌的灾害防控提供科学依据。