透镜诱导条件下混合性近视和真性近视豚鼠屈光度和眼轴长度变化△

2021-07-02张瑞雪蒋文君姜倩刘德政吴建峰温莹毕宏生

张瑞雪 蒋文君 姜倩 刘德政 吴建峰 温莹 毕宏生

近年来,近视的患病率显著增加,东亚地区 80%~90%的青少年患有近视,其中10%~20%为高度近视[1]。高度近视患者眼轴会出现不可逆性延长,常引发致盲性并发症,如白内障、青光眼、视网膜脱离和黄斑变性等[2]。假性近视是由于睫状肌持续收缩痉挛导致在远距离用眼时晶状体不能及时复原所产生的近视。近视发展过程中真性近视与假性近视同时存在的现象,被称为混合性近视。混合性近视在青少年儿童中广泛存在[1]。在筛查近视高危人群时,是否将混合性近视中的假性近视成分作为防控的预警指标之一,目前尚存在争议。研究发现[2],睫状肌调节痉挛是导致近视发生发展的重要原因。此外,形觉剥夺[3]和离焦[4]也会引起近视发生及发展。混合性近视和真性近视是否具有相同的近视发展特点,以及混合性近视中的假性近视成分是否能成为近视预警指标之一,是亟待解决的科学问题。本研究以发育期豚鼠为研究对象,探讨-6.0 D透镜诱导条件下混合性近视和真性近视豚鼠屈光度和眼轴长度变化。

1 材料与方法

1.1 实验动物选取2周龄睫状肌麻痹前和麻痹后屈光度均在1.00~3.00 D之间的健康英国三色短毛豚鼠20只(购自河南康达实验动物有限公司)。入组前对豚鼠眼部进行筛查,排除白内障、先天性近视、角膜疾病等常见眼部疾病。本研究动物处理遵循《实验动物管理条例》(2017修订版)的规定。

1.2 近视模型建立及实验分组将20只豚鼠适应性饲养3 d后,右眼配戴-6.0 D透镜,进行近视模型构建。-6.0 D透镜诱导2周后,依据豚鼠睫状肌麻痹前后屈光度差值(麻痹后屈光度-麻痹前屈光度)≥0.5 D且同时存在真性近视作为混合性近视的判断标准,继续诱导至第8周。饲养温度保持在25 ℃左右,控制12 h/12 h的昼夜规律,自由饮食。透镜诱导2周后,20只豚鼠睫状肌麻痹前屈光度为(-3.45±0.44)D,睫状肌麻痹后屈光度为(-2.65±0.48)D,按照“睫状肌麻痹前后屈光度的差值是否≥0.5 D”将豚鼠分为混合性近视组和真性近视组,最终两组均为10只豚鼠。分别测量两组豚鼠透镜诱导0周、2周、4周、6周、8周时的睫状肌麻痹前屈光度、睫状肌麻痹后屈光度及眼轴长度。

1.3 屈光度和眼轴长度的测量在豚鼠双眼结膜囊内滴复方托吡卡胺滴眼液(日本参天制药有限公司),麻痹睫状肌4次,每次间隔5 min,最后一次滴完等待20 min,用电脑验光仪(日本拓普康株式会社)进行验光。测量眼轴长度时用盐酸奥布卡因滴眼液滴眼2次(日本参天制药有限公司),行眼球表面麻醉,将眼科A/B波超声仪(法国Quantel Medical公司)探头垂直于角膜平面,对准瞳孔中心,连续测量10次,剔除明显偏离的数值取平均值,该过程均由同一技师操作完成。测量眼轴长度时,设置A型超声在不同介质中的传播速度,前房中为1557 m·s-1,玻璃体中为1540 m·s-1,晶状体中为1723 m·s-1[5]。

1.4 统计学方法采用SPSS 21.0统计学软件对实验数据进行统计分析,各项数据经W检验呈正态分布,数据采用均数±标准差表示,Levene检验各组指标间方差齐性。两组间比较采用独立样本t检验,右眼与左眼比较采用配对资料t检验。检验水准:α=0.05。

2 结果

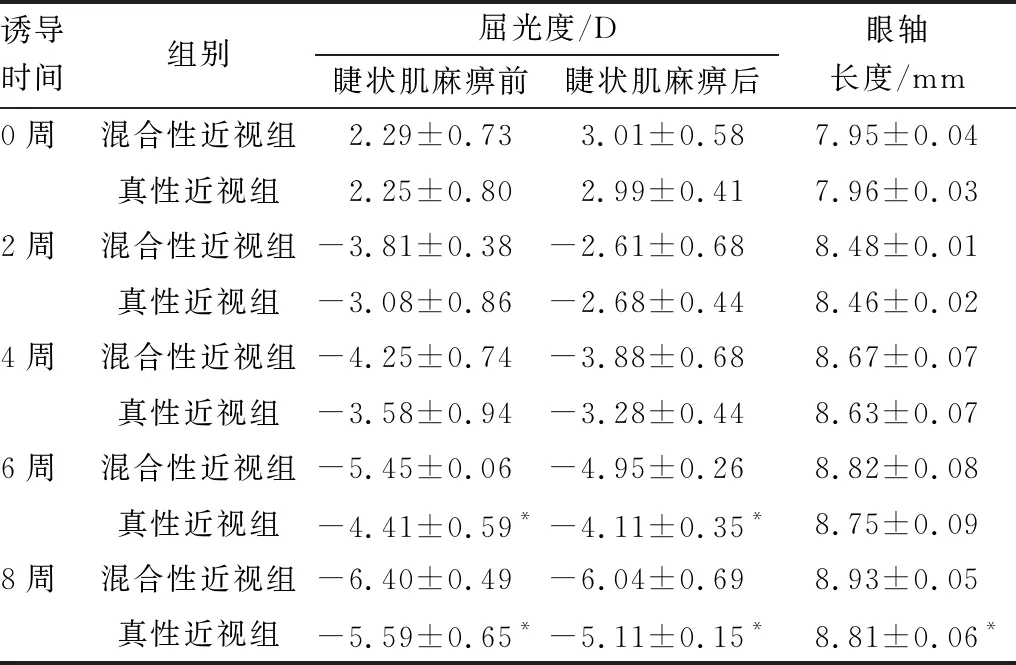

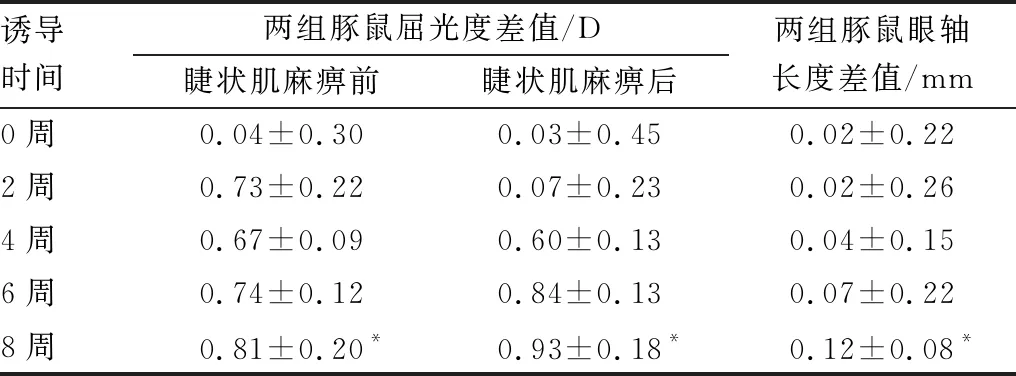

2.1 透镜诱导不同时间两组豚鼠屈光度比较透镜诱导2周、4周时混合性近视组与真性近视组豚鼠屈光度比较,差异均无统计学意义(均为P>0.05)。透镜诱导6周、8周时混合性近视组与真性近视组相比,睫状肌麻痹前、睫状肌麻痹后豚鼠屈光度均明显降低(均为P<0.05)。且两组豚鼠之间睫状肌麻痹前和麻痹后豚鼠屈光度差值均随着诱导时间的延长呈逐渐增大趋势,透镜诱导8周时差值明显大于0周时(P<0.05)(见表1和表2)。

2.2 透镜诱导不同时间两组豚鼠眼轴长度比较透镜诱导2周、4周、6周时混合性近视组与真性近视组豚鼠眼轴长度比较,差异均无统计学意义(均为P>0.05)。透镜诱导8周时混合性近视组豚鼠眼轴长度明显长于真性近视组(P<0.05)。混合性近视组与真性近视组之间豚鼠眼轴长度差值随着诱导时间的延长逐渐增大,透镜诱导8周时差值明显大于0周时(P<0.05)(见表1和表2)。

表1 透镜诱导不同时间两组豚鼠睫状肌麻痹前和麻痹后屈光度及眼轴长度

表2 透镜诱导不同时间两组豚鼠睫状肌麻痹前和麻痹后屈光度及眼轴长度差值

3 讨论

随着计算机技术的发展和互联网的广泛应用,人们近距离的视觉任务逐渐增加,近视患病率也不断增加。长时间近距离阅读和书写使眼睛处于过度调节与辐辏状态,睫状肌持续性收缩甚至痉挛,导致晶状体调节功能异常,出现暂时性的远视力下降,从而引发假性近视[6]。假性近视与真性近视同时存在则为混合性近视。混合性近视在青少年人群中广泛存在,目前对于混合性近视的发展特点研究尚少。

睫状肌调节能力在近视发展中起重要作用。在假性近视时睫状肌痉挛,副交感神经对睫状肌的支配占主导地位,同时副交感神经对脉络膜非血管平滑肌细胞的调控也进一步加强,导致这些细胞收缩使脉络膜变薄[7],并促进眼轴增长。在一项对透镜诱导型近视豚鼠的实验研究结果表明,睫状肌持续收缩会导致组织缺血缺氧以及代谢能力下降,表皮生长因子及其受体表达下降,细胞分裂增殖能力降低,睫状肌调节能力下降,最终引起近视[8]。另有一项调查研究发现,168例近视儿童在期末考试期间,持续高强度近距离用眼,近视程度明显增加[9]。以上研究结果均说明,在近距离高度用眼条件下会引起睫状肌痉挛,从而诱发假性近视。这与本研究在-6.0 D透镜诱导下所诱发的包含假性近视的混合性近视比真性近视的近视程度更深、眼轴更长结果相一致,所以应该重视假性近视,并作为近视发展的预警指标。目前已经有研究证明,通过治疗假性近视可以达到预防近视的作用[10]。本研究结果提示人们,应该注意用眼习惯,对于近视人群来说,混合性近视患者可能是近视快速发展为高度近视的高危人群。

非睫状肌麻痹验光由于容易操作被广泛应用于临床和视力筛查中[11],目前普遍应用于对7~19岁人群的检查[12]。本研究结果显示,两组豚鼠睫状肌麻痹前屈光度与睫状肌麻痹后屈光度变化趋势一致。研究发现,12岁左右的少年睫状肌麻痹前后屈光度差值为0.84 D[13],而45岁左右的成人屈光度差值不大[14]。因此,在未来的流行病学研究中,对儿童或青少年进行视力检查时有必要先进行睫状体麻痹再测量受试者的屈光度。

综上所述,本研究发现,混合性近视比真性近视豚鼠屈光度增加和眼轴增长更快,混合性近视中的假性近视成分应作为高度近视发展的预警指标。所以在临床检测中对儿童或青少年受检者提倡睫状肌麻痹前和睫状肌麻痹后验光,计算睫状肌麻痹前屈光度和麻痹后屈光度差值,避免漏诊假性近视,及时进行近视防控。