长牡蛎“鲁益1号”

2021-07-01杨建敏,王卫军,李彬等

一、品种概况

(一)培育背景

长牡蛎(Crassostrea gigas),又称太平洋牡蛎,隶属软体动物门(Mollusca)、双壳纲(Bivalvia)、牡蛎目(Ostreoida)、牡蛎科(Ostreidae)、巨蛎属(Crassostrea)。长牡蛎具有环境适应强、生长快、营养丰富等优点,自然分布于西太平洋海域。上世界六七十年代,长牡蛎被引种至欧美等国,目前在世界各大洋均有分布,并已成为世界上养殖范围最广、产量最高的经济贝类。

一个新品种可以带动一个产业链条。早在上世纪90年代,中国海洋大学开展了长牡蛎三倍体育种技术研究,并在药物诱导长牡蛎三倍体等方面取得了突破性进展。近年来,中国海洋大学培育出具有快速生长性状的长牡蛎新品种“海大1号”、具有左右壳均为金壳色性状的长牡蛎“海大2号”和黑壳色性状的长牡蛎“海大3号”,福建水产研究所选育的具有金壳色性状的葡萄牙牡蛎“金蛎1号”已经通过全国原良种委员会审查,成为牡蛎品种的新家族。这些新品种的培育和应用,丰富了牡蛎养殖种质资源,提高了牡蛎养殖良种覆盖率和产业效益。

随着人们生活水平的不断提高和牡蛎消费群体的不断扩大,人们对牡蛎的肉质品质,尤其是味道鲜甜提出了更高要求。多年来,牡蛎养殖业一直重复着“以量取胜”的路子,规模、品质、需求、效益之间的矛盾日益突出。在长牡蛎“鲁益1号”新品种之前,长牡蛎肉质品质性状新品种在国内外尚为空白。长牡蛎“鲁益1号”是以糖原含量为目标性状,经连续4代选育而成,通过该新品种的选育,可提升长牡蛎的糖原含量水平,满足高端市场的需要。

(二)育种过程

1.亲本来源

2010年从山东省烟台市、威海市和日照市三个海域收集3000个野生长牡蛎个体作为长牡蛎“鲁益1号”选育的基础群体。

2.选育目标

以糖原含量为选育指标。

3.技术路线

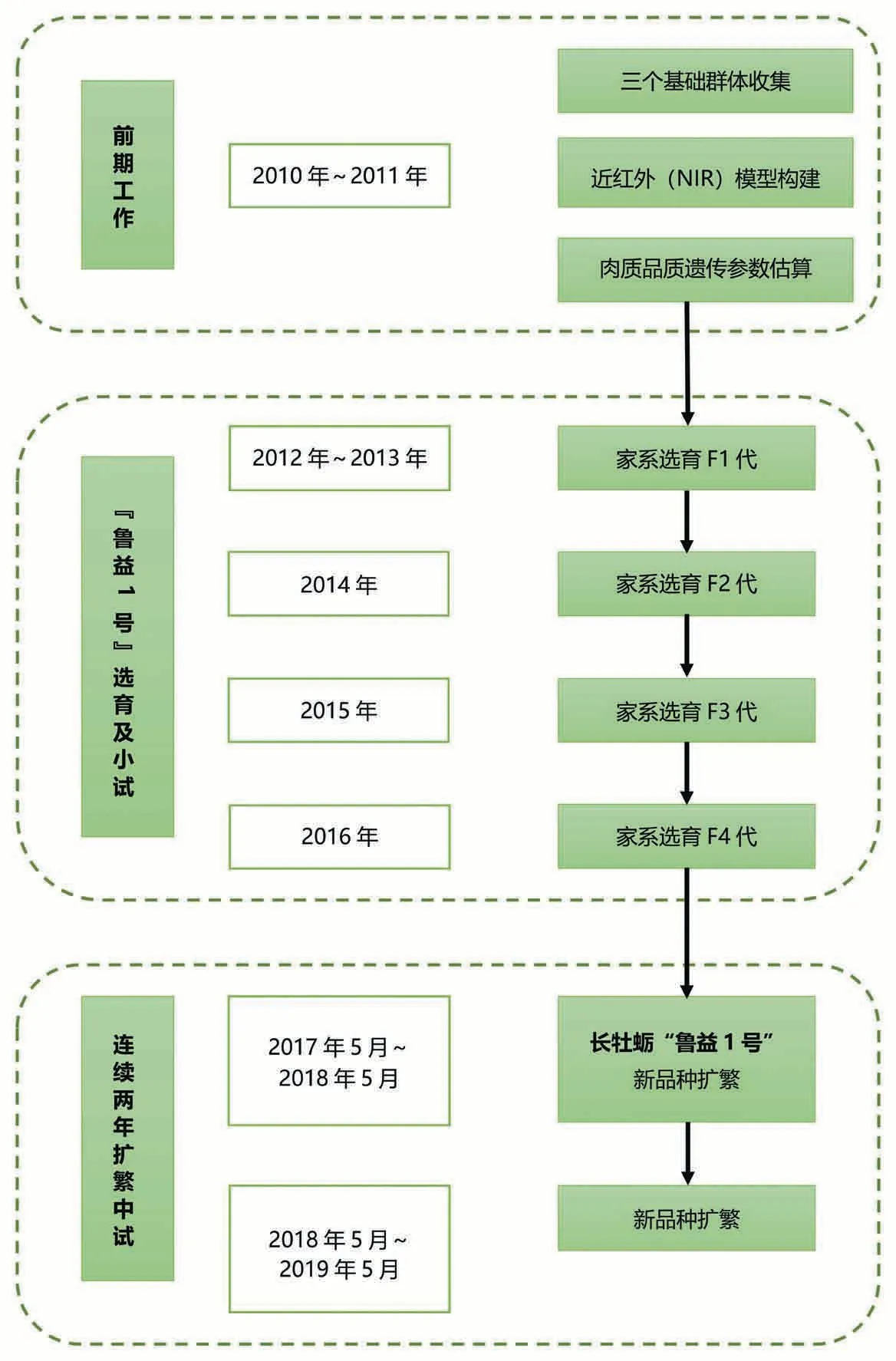

长牡蛎“鲁益1号”的选育技术路线如图1所示,通过连续家系继代选育技术,辅以近红外(Near Infrared,NIR)光谱分析技术进行长牡蛎糖原含量的高通量测定,最终形成糖原含量高的长牡蛎新品种。

4.选育过程

自2009年开始,在山东省农业(贝类)良种工程重大项目等一系列项目资助下,进行了长牡蛎高糖原含量新品种的选育。

图1 长牡蛎“鲁益1号”选育技术路线

2010年~2011年:基础群体同质化培育、NIR模型构建、遗传参数分析

收集了山东省乳山市、芝罘岛、崆峒岛和刘公岛,辽宁省东港和小山岛,江苏省连云港市赣榆区等长牡蛎主产区的七个地点不同发育阶段、不同养殖方式和不同年龄的长牡蛎,用于构建长牡蛎糖原含量的NIR模型。对长牡蛎生长性状和肉质品质性状的遗传力、遗传相关和基因型与环境互作进行估算。

在山东省威海市乳山市(RS)、烟台市崆峒岛(KTD)和日照市(RZ)海区自然采苗养殖的1龄壳长较宽的长牡蛎各1000只,放置在相同海域进行为期一年的同质化培育。

2012年~2013年:第一代家系选育(F1代)

2012年5月,利用2011年同质化养殖的三个群体,从每个群体中选择壳型规则的长牡蛎90只,运用团队开发的长牡蛎糖原含量NIR模型测量长牡蛎糖原含量,三个群体共计测量270只长牡蛎。从每个群体中按照10%的选择压力选出9只糖原含量高的长牡蛎。鉴别雌雄后,共计选用17只亲贝(9♀、8♂);构建第1代选育家系,建立27个家系;计算获得个体留种率为6.29%,选择强度为1.946%;同时建立未经选育的对照组。

2013年5月,继续从同质化养殖的三个群体中每个群体选择壳型规则的长牡蛎210只,运用长牡蛎糖原含量NIR模型测量长牡蛎糖原含量,三个群体共计测量630只长牡蛎。从每个群体中按照7%的选择压力选出30只糖原含量高的长牡蛎。鉴别雌雄后,剔除21个性腺发育不良的个体,共计69只亲贝(35♀、34♂),用于构建家系第1代选育家系82个;计算获得个体留种率为10.95%,选择强度为1.692%。

鉴别雌雄后选出雄性亲贝和雌性亲贝,解剖采集精卵,定量取样,计数。待卵子用过滤海水熟化15min~20min后,在5L的受精桶内加入精液,控制每个卵子周围有3个~5个精子,搅拌3min~5min。受精排放第二极体后洗卵,在100L的塑料桶内孵化,经过20h左右的孵化,发育至D形幼虫后,进行选优。选优后的幼虫放入300目的网箱内培育,期间根据幼虫的大小,依次更换200目和120目的网箱(授权专利号:ZL 2016 2 1062027.4)。幼体在烟台海益苗业有限公司进行培育,稚贝和成贝在烟台市崆峒岛实业有限公司崆峒岛养殖海区以夹绳和挂笼方式进行养殖。

2014年:第2代家系选育(F2代)

2014年3月,通过团队建立的长牡蛎糖原含量性状NIR干样组织快速分析模型,对2012年~2013年建立的92个F1代家系进行糖原含量测定,通过遗传分析软件ASRemL计算各指标的家系育种值。2014年5月,根据2014年3月份的育种值数据,按照9.78%的家系留种率,筛选候选核心家系9个,家系选择强度为1.745。为防止近交的发生,亲缘系数的平均数小于等于0.20,通过BLUP育种系统,以及各家系间的系谱关系,制定2014年家系构建的亲本交配计划。根据鲜样组织糖原含量NIR模型,筛选各候选家系的亲本,每个家系测定30个个体,按照15%的留种率,留取亲贝。

选取崆峒岛海域的野生长牡蛎作为对照组,鉴别雌雄后,利用解剖法采集精卵,定量取样,计数。待卵细胞熟化15min~20min后,在5L的受精桶内加入精液,控制每个卵子周围有3个~5个精子,搅拌3min~5min。受精排放第二极体后洗卵,在100L的塑料桶内孵化,经过20h左右的孵化,发育至D形幼虫后,选优后,放入300目的网箱内培育,期间根据幼虫的大小,更换200目和120目的网箱(授权专利号:ZL 2016 2 1062027.4)。幼体在烟台海益苗业有限公司进行培育,稚贝和成贝在烟台市崆峒岛实业有限公司崆峒岛养殖海区以夹绳和挂笼方式进行养殖。

2015年:第3代家系选育(F3代)

2014年12月,通过团队建立的长牡蛎肉质品质性状NIR快速分析模型,对2014年建立的51个F2代家系进行各生长性状指标(壳高、壳长、壳宽、湿重、等)的测定和肉质品质性状(糖原含量、总蛋白含量、总脂肪含量、锌含量、硒含量、水分含量、灰份含量、出肉率含量等)的测定,计算长牡蛎糖原含量的家系育种值,以及各性状间的遗传相关和表型相关。2015年5月,根据长牡蛎糖原含量的家系育种值数据,按照23.53%的家系留种率筛选候选核心家系12个,家系选择强度为1.306。为防止近交的发生,亲缘系数的平均数小于等于0.20,通过BLUP育种系统,以及各家系间的系谱关系,制定2015年家系构建的亲本交配计划。根据遗传相关和表型相关,筛选各候选家系的亲本,每个家系测定30个个体,按照10%~15%的留种率,留取亲贝。

2016年:第4代家系选育(F4代),2017年新品种形成

2016年5月,以2015年建立的长牡蛎F3选育家系作为繁殖亲本。家系选择和家系内亲本的选择同上。按照10.38%的家系留种率留取11个核心家系,家系选择强度为1.717;按照25%的留种率留取亲贝。继续选取崆峒岛海域的野生长牡蛎作为对照组,鉴别雌雄后,利用解剖法采集精卵,定量取样,计数。幼体培育和海上养成的具体步骤同前。幼体在烟台海益苗业有限公司进行培育,稚贝和成贝在烟台市崆峒岛实业有限公司崆峒岛养殖海区以夹绳和挂笼方式进行养殖。

至2016年,经过4代的选育,长牡蛎选育系具有高糖原含量的肉质品质。

2017年:新品种“鲁益1号”核心家系维护及扩繁中试

2017年5月,从2016年建立的122个F4代家系中随机选取30个家系,分为两组,每组15个家系,其中一组中每个家系选取10个雌性个体,共计150个个体;另一组中每个家系选取10个雄性个体,共计150个个体。

另一方面,2017年进行了核心家系维护。以F4代糖原含量家系育种值高的60个核心家系,通过系谱关系确定交配方案,采用家系间交配的方式控制近交系数<0.2,建立2017年核心家系68个。

2018年:新品种“鲁益1号”的第六代培育及扩繁中试

从2017年建立的68个核心家系中随机选取30个家系进行新品种中试扩繁,操作方式与2017年相同,即:分为两组每组15个家系,其中一组中每个家系选取10个雌性个体,共计150个个体;另一组中每个家系选取10个雄性个体,共计150个个体,2018年获得稚贝约2.6亿粒。

同时,2018年进行了核心家系维护。运用2017年构建的家系68个,计算家系育种值,采用家系间交配的方式控制近交系数<0.2,构建核心家系45个。

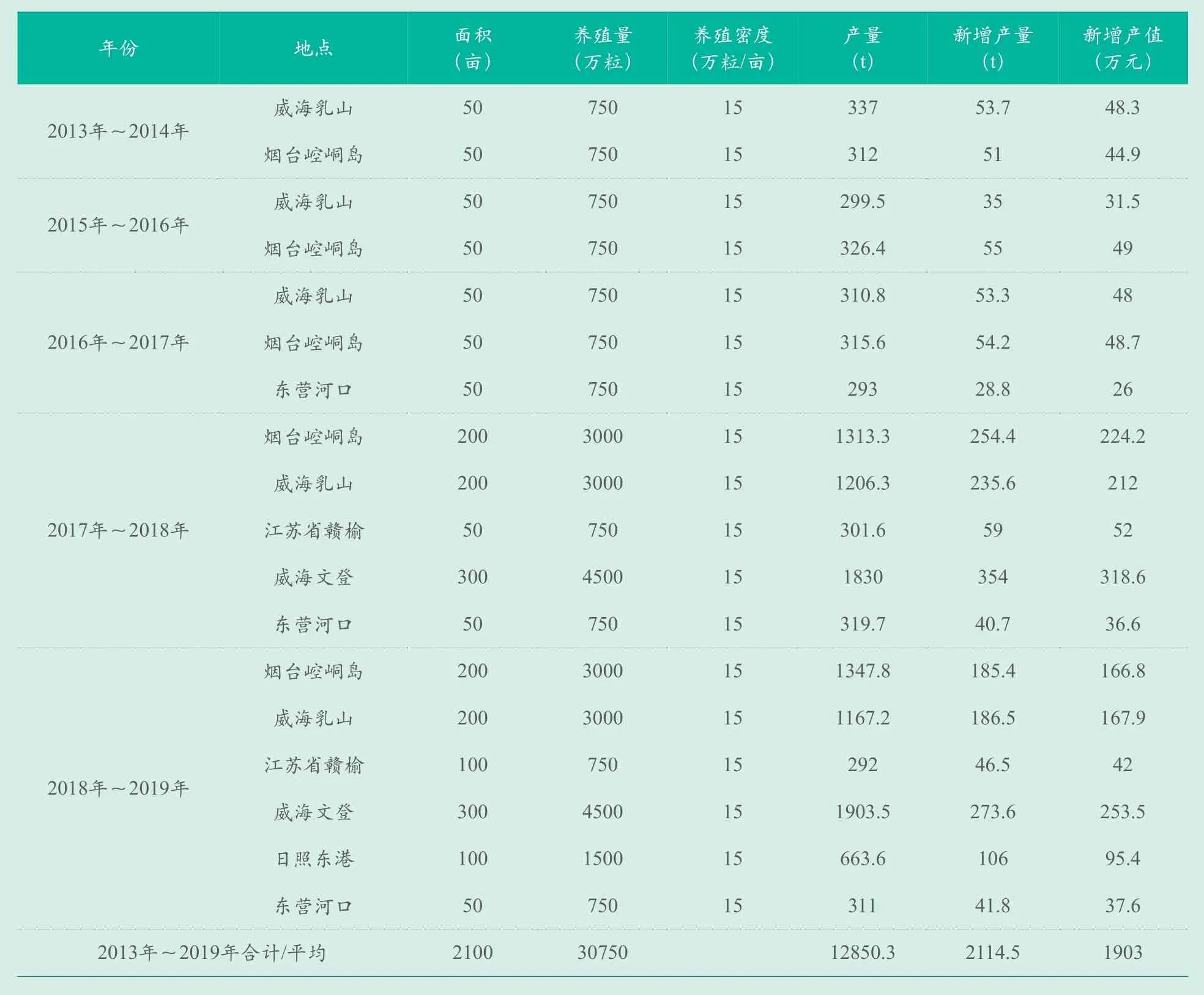

(三)小试与中试养殖

2013年~2016年,分别在山东省烟台市崆峒岛,威海市乳山市、文登区,日照市东港区,东营市河口等长牡蛎主要产区进行了F1~F4的小试养殖(表1);2017年5月~2019年5月,在上述海域以及江苏省连云港市赣榆区海域进行了“鲁益1号”的生产性中试试验。2013年~2019年期间累计生产苗种近10亿粒,养成2.9亿粒,共养殖面积2000多亩,平均亩产达6.29t,市场价格比普通牡蛎提高10%以上,取得了良好的中试养殖效果,为当地的牡蛎养殖产业带来显著的经济效益。

表1 2013年~2016年小试、2017年~2019年中试养殖情况

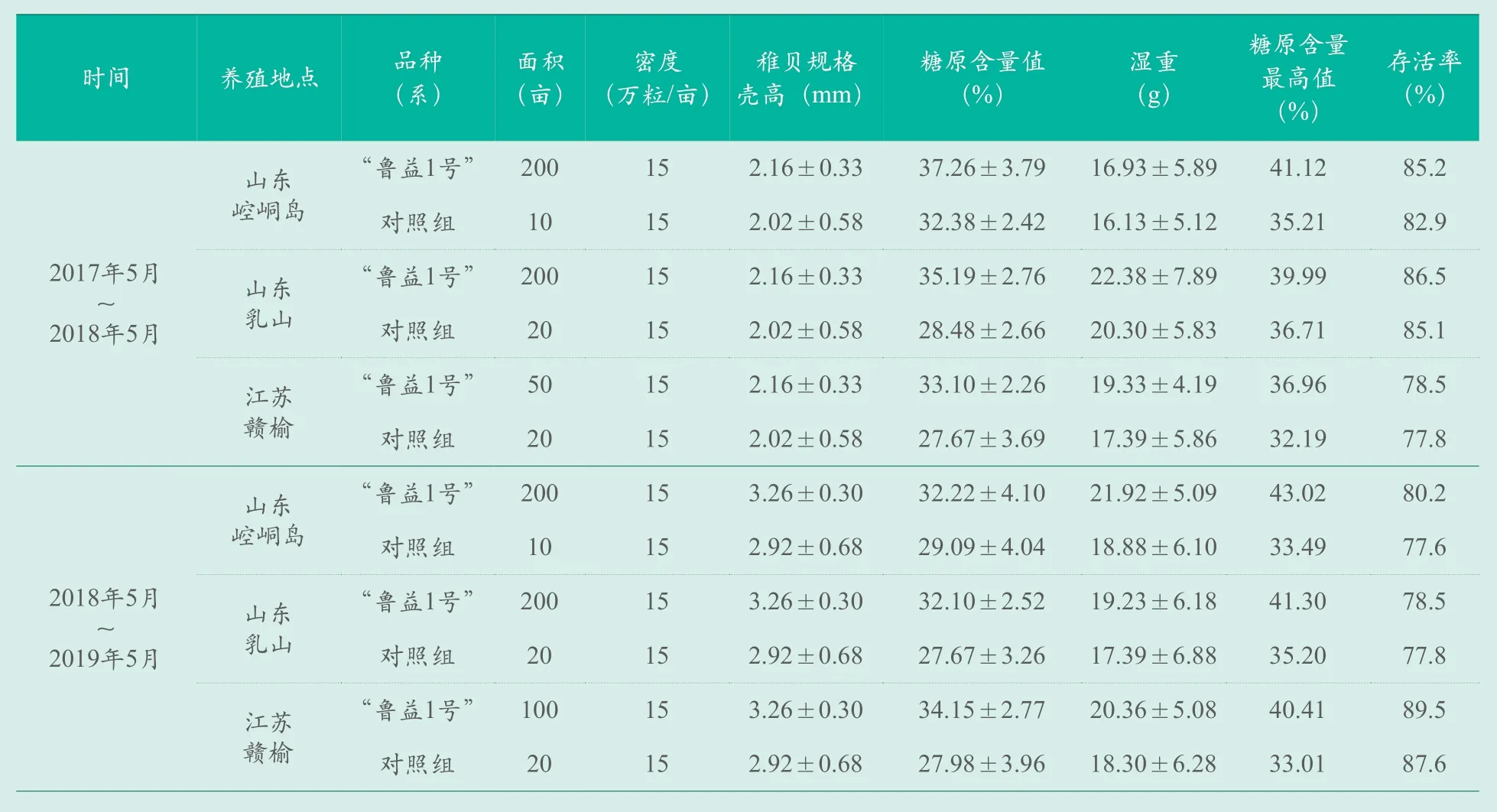

为评估长牡蛎“鲁益1号”的生产性状,2017年5月~2018年5月和2018年5月~2019年5月在长牡蛎主产区山东省的烟台市海洋经济研究院、乳山正洋集团有限公司和江苏省的连云港赣榆佳信水产开发有限公司进行了连续两年生产性对比养殖试验。长牡蛎“鲁益1号”苗种来自烟台海益苗业有限公司,苗种繁育方式为常温苗种。对照组为崆峒岛海区未经选育的长牡蛎苗种。养殖面积、挂苗时间、养殖密度和苗种规格见表2。稚贝期采用夹绳筏式养殖,当苗种长至3cm以上时,分苗并进行吊笼筏式养殖。其中:夹绳养殖方式的绳长2.5m,每绳150个~200个苗种,绳间距0.3m;吊笼养成时采用10层直径为35cm的牡蛎笼,每层放置20个个体,笼间距0.6m。试验组和对照组的养殖浮筏架采用相间排列的方式,使得养殖条件和管理方法保持一致。

长牡蛎达到商品规格时,随机从中试养殖海区抽取1笼~2笼“鲁益1号”新品种,混合后再随机抽取50个~100个个体进行糖原含量、壳长、壳宽、壳高、湿重的测量,由死亡个体数计算存活率。采用同样的方法,随机抽取4笼~5笼同期同法养殖的长牡蛎对照组样品,同时对比检测各生产指标。

由于不同年份海区环境有所不同,长牡蛎新品种“鲁益1号”的糖原含量、壳长、壳宽、壳高、湿重等指标有差异,但新品种在生产性状方面都显著地优于同期同法养殖的对照组(表2)。根据抽样测试,同对照组相比,成体长牡蛎“鲁益1号”的糖原含量提高15.07%~23.56%。

表2 长牡蛎“鲁益1号”连续2年的生产性对比养殖试验结果

二、人工繁殖技术

(一)亲本选择与培育

1.亲本选择

亲本来自烟台市崆峒岛海域的亲本保种基地,利用扇贝笼通过浮筏方式在自然海区养殖。要求亲贝糖原含量≥18.73%。

2.亲贝培育

工厂化升温苗种繁育,需要提前培育种贝的活体饵料。

(1)蓄养方式

亲贝经洗刷,除去污物和附着物后,采用网笼或浮动网箱在室内水泥池中蓄养。蓄养密度为40个/m³~60个/m³。入池时间在4月末~5月初,水温12℃~15℃。升温育苗可从2月~3月开始。

(2)亲贝管理

在促熟过程中,早晚各换水一次,每次1/2以上量程,并及时清除池底粪便,临近采卵前每次换1/3。每隔一天倒池清洗一次,临近采卵前不倒池。前期不吸底,停止倒池后每天吸污一次。每2h~3h投喂一次,以硅藻、金藻或扁藻等单胞藻为主,日投饵量为单胞藻饵料浓度2×105细胞/mL~5×105细胞/mL(以金藻为例);饵料不足时亦可投喂鼠尾藻磨碎液及淀粉、酵母、鸡蛋黄等代用饵料。亲贝培育期间采用连续充气,以增加水体中的溶解氧。升温育苗亲贝培育前期日升温1℃,水温达15℃以上时,稳定2d~3d,再以日升温0.5℃~1℃,至22℃左右稳定培育。每隔6d~7d观察亲贝的性腺发育状况,以决定催产时间。

(二)人工繁殖

1.精、卵的获得

通过解剖法进行受精,取少量性腺物质,涂于载玻片上的水滴中,呈个粒状散开的为雌贝,烟雾状散开的为雄贝。要求雌雄亲贝数量在100只以上,雌雄比例1:1。用开壳器刮取卵巢盛放于容器中,挤出卵子,用200目筛绢网过滤后,使之呈细胞悬液状。用同样的方法取精子,用300目筛绢网过滤,最后用500目的筛网冲洗过滤除出组织液。取精卵过程中严格防止污染受精。

2.受精与孵化

待卵细胞熟化15min~20min后,在受精桶内加入精液,光镜下卵子周围3个~5个精子为宜,防止多精入卵现象,精液过多时可用沉淀法洗卵3次~4次,至水清为止。搅拌3min~5min。孵化池为20m2~30m2的室内水泥池,水深1.2m~1.5m。密度在30个/mL~50个/mL,为防止受精卵沉积影响胚体发育,可每隔30min用耙轻搅池水一次。精卵入池或者孵化桶后,调节充气量,不要过大,捞取水面泡沫。水源符合GB 11607-1989的规定,孵化用水符合NY 5052-2001的规定。水温22℃~28℃,盐度28~32,光照500Lx~1000Lx。定期观察胚胎发育情况,并搅卵。

3.选优

受精卵孵化18h~20h至D形幼虫后,停气进行选优,用300目的筛网将活力好的D形幼虫移入培育池中,进行幼虫培育。

(三)苗种培育

1.幼虫培育

D形幼虫选优后在育苗池中的培育密度以8个/mL~12个/mL为宜,在整个幼虫培育过程中应根据大小适当稀疏调整幼虫培育密度。受精卵发育至D形幼虫后,投喂金藻等微藻;幼虫壳长150μm以上,可投喂扁藻和小球藻等,此时生长速度也加快。前期保持水体单胞藻饵料密度3×104细胞/mL~5×104细胞/mL(以金藻为例);随着幼虫生长,饵料投喂量应逐渐增加,后期应保持在5×104细胞/mL~8×104细胞/mL。一般日投饵量2次~3次,在换水后投喂。每天早晚换水各一次,初期每次换水20%,后期逐渐增加到50%以上。每隔3d~5d倒池一次。连续微量充气,每平方米放置1个气石,每分钟的充气量达到总水体的1%~1.5%。充气可以增加水体中的氧气,使幼虫和饵料分布均匀,有利于代谢物质的氧化。

2.采苗

壳高6cm~8cm的栉孔扇贝壳片用12股聚乙烯线串成串,每串100片,作为菜苗器。反复冲洗后,用0.51‰~1‰的氢氧化钠溶液或2‰的漂白粉溶液浸泡24h,再用砂滤海水冲洗干净待用。每立方水体30串~50串。

当幼虫壳高达320μm以上,出现眼点幼虫比例达20%左右时,对眼点幼虫进行筛选,并移入已投放采苗器的水池中,密度控制在0.5个/mL~1个/mL即可。附苗初期水位不应低于采苗器,采用流水方式换水,减少充气量。固着后24h,可加大换水量及充气量,日投喂单胞藻饵料密度为1×104细胞/mL~2×105细胞/mL(以金藻为例)。附苗后5d~10d,壳高≥1000μm,一般每壳附苗15个~20个即可。为防止附苗密度过大,可将密度较大的幼虫分为多池采苗,或者多次采苗,即将采苗器分批投入并及时出池。

3.稚贝中间培育及运输

在风平浪静、饵料丰富的内湾或海区,或水深1.5m以深的围塘进行中间培育6d~10d,壳长生长到500μm~800μm时就可以出售。中间培育过程中及时清除肉食性腹足类、甲壳类等敌害生物和洗刷清除附着物。附着物大量繁殖季节,适当加深吊养水层。苗种运输采用干运法,气温在25℃以下,途中采取防晒、防风干、防雨、防磨擦等措施,一般运输时间控制在8h以内。

三、健康养殖技术

长牡蛎“鲁益1号”属广温广盐性养殖种类,可在温度0℃~32℃,盐度20~36的海区存活,适宜在我国江苏及以北沿海饵料型单胞藻类丰富的海域养殖。长牡蛎“鲁益1号”养殖技术与普通长牡蛎、长牡蛎“海大3号”养殖模式相同,该新品种建议采用浮筏式养殖模式。

(一)健康养殖模式和配套技术

长牡蛎“鲁益1号”需要1年~2年的养成期,主要养殖模式为浮筏式养殖。浮筏式养殖是一种深水垂下式养殖方法,它是在潮下带设置浮动式筏架,将附有蛎苗的养殖绳垂挂在筏架上进行养成。这种方法不受海区底质限制,能充分利用水体。由于牡蛎不露空,昼夜滤水摄食,生长迅速,养殖周期短。

1.养殖海区条件

浮筏养殖应选择风浪较小,干潮水深在5m~20m的海区;水温周年变化稳定,冬季无冰冻,夏季温度不超过32℃;泥底、泥砂底或砂泥底均可,海区表层流速以0.3m/s~0.5m/s为宜,海区中浮游植物量一般不低于4×104个细胞/L。此外,养殖海区应尽量避开贻贝、海鞘等大量繁殖附着的海区,不应有工业污染源,应符合GB/T 18047.4的规定。

2.养殖浮筏

是一种设置在海区并维持在一定水层的浮架。

(1)养殖浮筏的类型与结构

养殖浮筏基本上分为单式筏(又称大单架)和双式筏(又称大双架)两大类。实践证明,单式筏比较好,抗风能力强、牢固、安全,特别适用于风浪较大的海区。单式筏是我国目前养殖的主要方式。

单式筏由1条浮绠、2条橛缆、2个橛子(或石砣)和若干个浮漂组成。浮绠的长度就是筏身长,一般净长60m左右。橛缆和木橛是用来固定筏身的。橛缆的一头与浮绠相连,一头在木橛上。从安全的角度考虑,橛缆的长度一般是水深的2倍,此处水深是指满潮时从海平面到海底的高度。

(2)养殖浮筏的主要器材及其规格

a.浮绠和橛缆:多用化学纤维绳索,如聚乙烯绳和聚丙烯绳。浮绠和橛缆直径大小可根据海区风浪大小而定。一般在风浪大的海区采用直径1.5cm~2cm聚乙烯绳,风浪小的海区采用直径1cm~1.5cm聚乙烯绳。

b.浮漂:现在都使用塑料浮漂。浮漂呈圆球形,还设有2个耳孔,以备穿绳索绑在浮绠上。它比较坚固、耐用、自身重量小、浮力大,可承受12.5kg的浮力。与聚乙烯浮绠配合使用,大大提高了养殖生产的安全系数。

c.橛子或石砣:橛子有两种,一种是木橛,一种是竹橛。一般海区,木橛的长度应在100cm左右,粗15cm左右。木橛打入海底前就要将橛缆绳绑好,其绑法有两种:一种是带有橛眼的木橛,将橛缆穿入橛眼后并将橛缆固定在橛上;另一种是在橛身中下部横绑1根木棍,而用“五字扣”或其他绳扣将橛缆绑在木橛上,或者在橛身中部砍一道“沟槽”,将橛缆绑在“沟槽”处。

石砣是在不能打橛的海区,采取下石砣的办法来固定筏身。石砣的大小不能小于1000kg,其高度为长度的1/5~1/3,降低重心,增加固定力量。石砣的顶端安有铁棍制成的铁鼻,铁鼻的直径一般为12mm~15mm。

(3)养殖浮筏的设置

a.海区布局:筏子设施不要过于集中,要留出足够的航道、区间距离和筏间距离保证不阻流,有一定的流水条件。筏子的设置要根据海区的特点而定,一般30台~40台筏子划为一个区,区与区间呈“田”字形排列,区间要留出足够的航道。区间距离以30m~40m为宜,平养的筏距以8m~10m为宜。

b.筏子设置的方向:筏子的设置方向关系到筏身的安全。在考虑筏向时,风和流都要考虑,但两者往往有一个为主。比如风是主要破坏因素,则可顺风下筏;流是主要破坏因素,则可顺流下筏;如果风和流的威胁都比较大,则应着重解决潮流的威胁,使筏子主要偏顺流方向设置。

c.打橛:通过打橛机进行,减轻了养殖工人的劳动强度。

d.下石砣:下石砣的工具简单,只需2只养殖用的小船,几根下砣用的粗木杠及1条下砣大缆即可。

e.下筏:木橛打好或石砣下好后,就可以下浮筏。橛缆或下砣缆随着打橛或下石砣时,就要绑在橛或石砣上,并在其上段系1只浮漂。下筏时,先将数台或数十台筏子装于舢板上,将船划到养殖区内,顺着风流的方向开始将第一台筏子推入海中,然后将筏子浮绠的一端与系有浮漂的橛缆或砣缆用“双板别扣”或“对扣”接在一起,另一端与另一根橛缆或者砣缆,用相同的绳扣接起来。这样一行一行地将一个区下满后,再将松紧不齐的筏子整理好,使整行筏子的松紧一致,筏间距离一致。

3.养成方式

(1)筏式吊绳养殖

养殖绳的长度可根据海区深度而定,一般2m~4m。一般选用直径0.6cm~0.8cm的聚乙烯绳或直径1.2cm~1.5cm的聚丙烯绳做夹苗绳。将附有10个~20个稚贝的扇贝壳夹在苗绳中间,间距20cm~30cm,牡蛎长到一定大小时互相挤插形成朵后,可较牢地固定在夹苗绳上。养殖绳也可以采用14号半碳钢线或8号镀锌铁线,将采苗时的贝壳串采苗器拆开,重新把各个贝壳附苗器的间距扩大到20cm,串在养成绳上。养殖绳制成后,即可垂挂在浮筏上。养殖绳上的第一个附苗器在水面下约20cm,各串养殖绳之间的距离应大于50cm。

(2)筏式网笼养殖

山东省、辽宁省等地的筏式养殖牡蛎,常采用类似扇贝养殖的方法,即将附在贝壳上的蛎苗连同贝壳一起装在扇贝网笼内,再吊挂到筏架上进行养成。每层网笼一般养殖牡蛎40粒左右,每亩可放养12万粒~15万粒。

筏式养殖最大的特点是把平面养殖改为立体垂养,牡蛎生长环境从潮间带滩涂改为水流畅通的潮下带深水海区,这对加快牡蛎的生长,提高单位面积产量,都有着积极意义。但筏式网笼养殖容易造成污损生物大量附着,而且养殖器材设施一次性投资大,成本高。在深水外海养殖,还必须提高抗风浪能力,以防台风侵袭。

4.分苗与养成时间

常温培育的长牡蛎“鲁益1号”苗种出库时间在6月~7月,由于气温高,运苗时要防高温暴晒。一般在气温24℃以下时,途中不浇水不致死亡。蛎苗运至养殖海区后,需要装于网包内挂于海上暂养。每包8串~10串,每串100片。暂养15d~20d,蛎苗长到2mm~3mm时进行分苗。分苗时,选择每片具有8个以上蛎苗的附着基进行夹苗。

蛎苗的养成周期,各地不尽相同。我国山东省养殖长牡蛎“鲁益1号”,第一年7月份采的苗,至第二年年底或第三年1月~3月收获,从采苗至收获的养殖周期约16个~20个月。

5.日常管理

(1)保证浮筏安全

勤检查浮绠、橛缆与吊绳,发现问题及时修复,风浪过后要及时出海检查。

(2)调整浮力

要随着牡蛎的生长,浮筏负荷量的增加而及时调整浮漂数量,避免浮力下沉,增强抗御风浪的能力。

(3)防止吊绳绞缠

吊绳要挂得均匀,防止吊绳绞缠在一起,造成脱落影响产量。

(二)主要病害防治方法

长牡蛎“鲁益1号”养殖过程中,应注意防止复海鞘、柄海鞘、贻贝等污损物的附着,可通过降低水层的方法躲避附着在夹绳、牡蛎养殖笼上。污损物的附着可影响牡蛎的生长,严重时可导致牡蛎死亡。

四、育种和种苗供应单位

(一)育种单位

1.鲁东大学

地址和邮编:山东省烟台市红旗中路186号,264025

联系人:杨建敏

电话:13953525462

2.山东省海洋资源与环境研究院

地址和邮编:山东省烟台市长江路216号,264006

联系人:李斌

电话:18153518155

3.烟台海益苗业有限公司

地址和邮编:山东省蓬莱市刘家沟镇海头村,265619

联系人:刘剑

电话:13361200101

4.烟台市崆峒岛实业有限公司

地址和邮编:山东烟台芝罘区芝罘岛街道办事处崆峒岛居委会,

264000

联系人:王中平

电话:13780939999

(二)种苗供应单位

烟台市崆峒岛实业有限公司

地址和邮编:山东烟台芝罘区芝罘岛街道办事处,264000

联系人:王中平

联系电话:13780939999

(三)编写人员名单

杨建敏,王卫军,李彬,冯艳微,孙国华,李赞,徐晓辉