概念整合视角下多模态隐喻的意义构建研究

——以野生动物保护公益广告为例

2021-07-01叶朝成魏林杰

叶朝成, 魏林杰

(湖北工业大学外国语学院, 湖北 武汉 430068)

1 背景介绍

人们对隐喻的研究可以追溯到亚里士多德[1]的著作《诗学》中,隐喻被用作一种修辞方式,只关注其文本层面。随后,人们逐渐认识到,在社会实践过程中,仅仅对语言文本层面的分析是完全不足以表达其意义的。随着《我们赖以生存的隐喻》[2]的发表,人们开始从认知角度对隐喻进行研究,本书中指出隐喻不仅展示出语言的本质,而且是一种人们思考的模式。如今,随着科技的革新与网络的普及,越来越多的学者开始逐渐关注多模态。对隐喻的研究不仅限于语言学方面,还可以扩展到对不同符号的阐释,例如声音、图像、颜色、手势等。Forceville[3]作为多模态隐喻研究的先驱,首次全面、系统地阐述了平面广告中图文隐喻的组成和分类等。这本书的出现,标志着多模态隐喻研究的开始。以Forceville 为首的一些国外学者首先致力于多模态隐喻理论的建立。Forceville[4]提出特定的研究话题,例如,对多模态隐喻与单模态隐喻,言语隐喻和非言语隐喻做出了区分。Lantolf & Bobrova[5]通过对美国和乌克兰啤酒广告中的多模态隐喻进行跨文化对比研究,Yu[6]则发现在政治漫画中,漫画家习惯于使用视觉媒介来呈现传统隐喻。国内对多模态隐喻的研究相对较晚,主要涉及三个方面,其一,对多模态隐喻理论的介绍,例如,赵秀凤[7]根据《多模态隐喻》详细展示了多模态隐喻的起源、发展、研究方向、面临的挑战和前景。其二,对不同体裁的案例分析,例如,蓝纯和蔡颖[8]运用概念隐喻理论对广告中的多模态隐喻进行分析。其三,对多模态隐喻理论的探索,例如,赵秀凤[9]以一个政治漫画为例,通过运用概念整合理论对多模态隐喻的构建提出整合模型。

本文以Fauconnier 和 Turner提出的概念整合理论为基础,选取关于野生动物保护的公益广告作为研究对象,着重分析与探讨有关野生动物保护的公益广告中多模态隐喻的意义认知构建。

2 概念整合理论

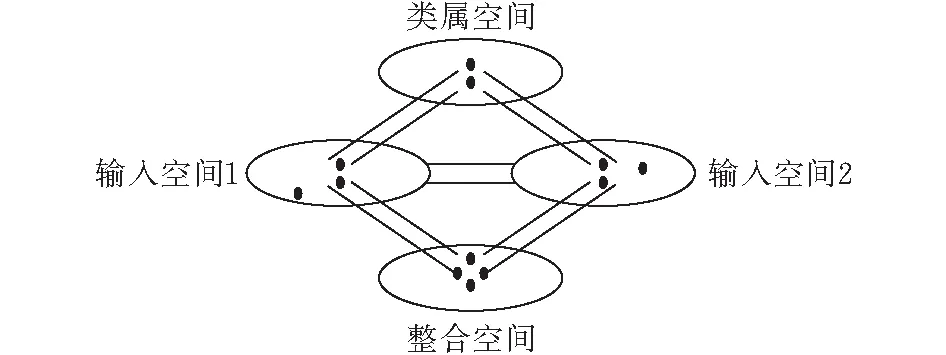

根据心理空间理论,Fauconnier & Turner[10]提出概念整合理论。在1978 年的佛罗伦萨学术会议上首次提出心理空间理论,并且受到语义学家的关注。Fauconnier在其专著中详细的介绍了心理空间理论。Fauconnier & Turner[10]提出心理空间是当我们说话与思考时构建的概念包,其目的是为了更好的沟通;心理空间作用于记忆系统,但通过部分激活长期记忆里的结构而产生。在语法、语境与文化的前提下,我们可以用心理空间来描述动态映射模式。接着,在Fauconnier & Turner[10]共同专著中,The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities,他们在心理空间的基础上,对概念整合理论做了详细的阐述,进一步阐释了心理空间的内在结构和限制原则。作为概念隐喻理论的补充,概念整合理论指出源域和目标域之间的跨域映射,概念被储存在长期记忆系统里,同时,概念整合理论以其动态性补救了概念隐喻理论的不足之处,为四种心理空间提供了一种强有力的解释。概念整合理论对其意义构建过程进行探索。换句话说,当人们在思考时,可以建立心理空间,然后通过不同的心理空间进而整合与形成新的意义。Fauconnier & Turner提出概念整合模型。概念整合理论通过心理空间、类属空间、两个输入空间、整合空间、层创结构,展示出认知模型的结构和意义产生的机制。通常来说,输入空间1和输入空间2代表源域与目标域;类属空间里面的元素包含两种输入空间共同享有的成分;两种输入空间里的一些成分被有选择性的映射进入到整合空间;然后,整合空间里的成分通过组合,完成和展开一系列活动形成一个全新的层创结构。Fauconnier[10]这样阐述概念整合模型,在整合模型里,几个圆圈代表几个不同的心理空间,而这些圆圈里面的点则代表每个心理空间的组成成分,实线表明两个输入空间里面的组成元素被选择性的映射,虚线则表明两个输入空间和类属空间、整合空间之间的连接,整合空间里面的方框则是两个输入空间经过组合,完成和展开形成的新的概念结构。第一步,在整合两个输入空间之后形成一个新的概念结构,而这个结构在每个单独的输入空间里都是不存在的;第二步,Fauconnier & Turner[10]指出人们往往会潜意识地把其背景知识和结构带入整合空间,而这确是两个不同空间进行整合的关键一步,在这个过程中,新的概念被激活,新的框架结构在背景知识和结构中形成; 第三步,层创结构可以通过其自身新形成的逻辑结构进一步被解释。其概念整合模型如图1所示:

图 1 概念整合模型

Fauconnier & Turner[12]把整合网络划分为四种,即单纯网络、镜像网络、单域网络和双域网络。

简单型网络是四种类型里最容易识别的,两个输入空间中的一个输入空间具有一个含有组成成分的抽象的组织结构,而另一个输入空间里则包含了价值,被充当成角色成分。当两个输入空间进行整合时,通过两个空间的跨空间映射,把该抽象结构与价值成分进行整合。例如,小王是李明的客户。输入空间1 是抽象的买卖关系,输入空间2 是小王和李明,整合后为客户小王。

镜像网络是一种比较特殊的整合网络,指具有同一个相同的组织框架。如,一个游客上山,一个游客下山。两个心理空间整合为两个游客按不同的方向沿着山路行走而遇见。四个空间具有的共同组织框架都是一个游客沿着山路行走。

单域网络是指两个输入空间具有不同的组织框架,在两个心理空间进行整合时,有且仅有一个输入空间的组织框架被选择性的映射入整合空间的框架构成,然而,另外一个输入空间的组织框架会毁灭。通常,提供组织框架的一方被作为源域,另一方则是目标域。例如,张经理击败了李经理。从“击败”这一词中可以看出,这里把两个经理比作两个拳击手,输入空间1 为拳击,输入空间2为商业。输入空间1 则为整合空间提供了组织框架。

双域网络则是四种类型里最为复杂,难识别的一种,其中,两个输入空间具有不同的组织框架,但在整合的过程中,两个输入空间的组织框架都被选择性的部分参与到整合空间,从而生成一个全新的组织框架。Fauconnier & Turner[10]较为典型的一个例子“to dig one’s own grave”。输入空间1为挖坟墓,输入空间2为不知情的失败。最后整合为犯愚蠢的错误可能会导致失败。

3 野生动物保护公益广告中的多模态隐喻意义构建分析

本文对50篇野生动物公益广告进行总结,结果表明野生动物公益广告主要围绕三个话题,即禁止食用野生动物,禁止使用野生动物制品和禁止虐待野生动物。本章节将在每一个话题下选取典型的野生动物保护公益广告,运用概念整合理论进行其多模态隐喻的意义构建分析。

3.1 禁止食用野生动物

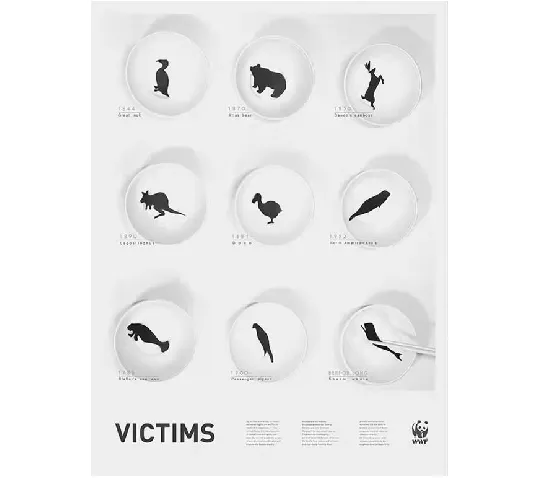

一些人认为,野生的动物具有极高的营养价值,食用野生动物可以达到食补的功效;另外,一些人认为野生动物的某部分具有药用价值,可以治疗某些疾病。但目前为止,没有任何科学证据可以证明野生动物具有食补功效或者药用价值。图2是一则禁止食用野生动物的公益广告。

图 2 禁止食用野生动物

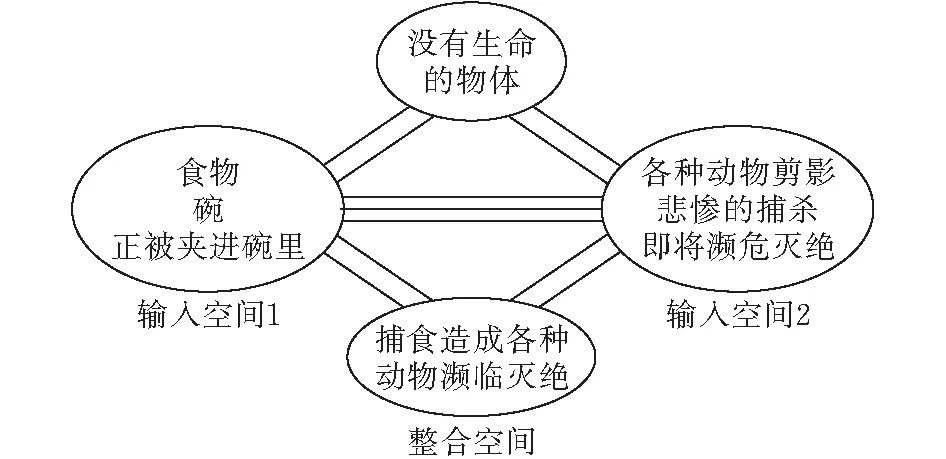

如图2所示,该海报中,动物的剪影依次是大海雀,阿特拉斯棕熊,格陵兰驯鹿,纹兔袋鼠,渡渡鸟,北美海豹,大海牛,旅鸽。我们知道这些动物都已经濒临灭绝。他们本应该属于大草原,而此时却静静的躺在盘子里,盘子是他们的最终归属地。而在每个盘子左边都标注了该动物的名字和数字,那些数字则表示该物种濒临灭绝的时间。在图片的右下角,一个筷子正在把抹香鲸的剪影夹进碗里,而盘子左边标注的不是具体的数字,而是“before long”指不久以后,说明抹香鲸还没有濒临灭绝,但却面临濒临灭绝的处境。海报中的标语“Victims”表明碗中的这些物种都是受害者,而正在夹抹香鲸的筷子则代表它正在伤害该物种。整张海报以暗沉的灰白色为背景,在我们的认知里,灰白给人一种压抑的感觉,是枯木的颜色,代表悲哀和没有生机。而各种动物的剪影以黑色为基调,更是死亡的象征。把各种动物的剪影看做碗中的食物,海报的重点在于右下角部分,正在被夹进碗中的抹香鲸还没有濒临灭绝,但却面临这样的处境,筷子暗示造成这种处境的原因正是由于人类的捕食和猎杀,在输入空间1食物被夹进碗里和输入空间2各种野生动物被捕杀以双域网络进行整合,该海报向我们传达的的意义是:希望不要过度捕食与猎杀野生动物,不要让抹香鲸也濒临灭绝。图3是该禁止食用野生动物广告中的整合模型。

图 3 “禁止食用野生动物”中的整合模型

3.2 禁止使用野生动物制品

如图4所示,首先映入眼帘的是正中央的“-1≥1”,显然,这有悖于我们的背景知识,引起我们的深思。数字1 里面充满了不同姿态的六只白熊,每只白熊的同一个部位都标了一颗红心。在数字-1里面充满了药片,胶囊,注射器,输液袋,药瓶等,这些药品上都显示了一只熊的标志。单看图片很难轻易得出这幅图所想表达的含义,这张海报中的标语显示“向活熊取胆说不,每减少使用1种熊胆药品就减少伤害1只活熊”,由此可知这张图是关于熊胆药品的。再来重新分析这张图,在数字1里面的熊,他们身上同一个部位的红心代表熊胆,这里红色则表示热情,激情,喜庆,有活力。在数字-1里面,每种药品上的熊标志则暗示该药品是熊胆制品,而且每一个小熊标志都是“+”的样式,则与医疗红十字类似,但这里却以熊的白色代替红色,而且每一个药品都是由白色和红色组成,在数字-1里面的红色则与数字1里面的红色所代表的含义大相径庭,这里的红色代表血腥,流血的含义。该海报以黑色为基调,渲染一种恐怖、窒息、死亡的气氛。在海报标语中,以红色突出“不” 和“每减少使用1种熊胆药品就减少伤害1只活熊”,以红色来达到醒目的效果,同时解释了图中“-1≥1”,为什么不是“1≥-1” ,这个有违常识的悖论,但确隐藏着另一层涵义,综合考量,该海报输入空间1数学关系与输入空间2白熊以单域网络的形式进行整合,多模态隐喻的整合空间为每减少使用1种熊胆制品就减少伤害1只活熊,在整合空间里-1≥1。该海报向我们传达的是:希望人们减少使用熊胆制品,减少使用一次熊胆制品,即使力量微弱,也能帮助拯救一只活熊。图5是该禁止使用野生动物制品广告中的整合模型。

图 4 禁止使用野生动物制品

图 5 “禁止使用野生动物制品”中的整合模型

3.3 禁止虐待野生动物

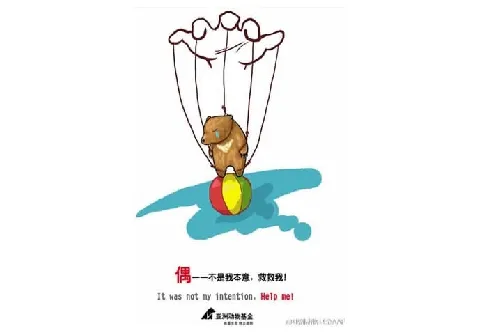

对野生动物的捕杀与虐待是造成野生动物灭绝的原因之一。目前,对野生动物的虐待主要表现在动物表演方面,一些人倾向于去马戏团看动物表演,他们认为动物模仿一些人类的动作非常有趣新颖,殊不知这种行为会对人们对动物的认知产生曲解。他们没有意识到动物表演的背后隐藏着对动物的虐待与残暴。图6是一则禁止虐待野生动物的广告。

图 6 禁止虐待野生动物

如图6所示,我们可以看到一只悲伤的小熊站在一个由红、黄和青组成的球上面,而且一只大手通过线绳控制着小熊的四肢,小熊留下了蓝色的眼泪,整个图像的倒影不是黑色的而是蓝色的。我们再看该海报的标语“偶—不是我的本意,救救我!”。显然,这只小熊被看做成木偶,受人控制。但是,小熊受谁控制呢? 图中那个由红、黄和青组成的球让我们很容易想到五彩斑斓的马戏团,由此,可以激活我们脑海里动物表演的图像,那么这个彩色的球就暗指马戏团。控制小熊的那张大手自然就是马戏团里的驯兽师。在常人眼里,动物表演是一件很滑稽而新奇的事物,但是这里小熊却表现的很难过,留下了蓝色的眼泪,眼泪通常是无色透明的,这里却是蓝色的,蓝色通常是忧郁的象征,表达出小熊不想受人控制的意愿,而倒立的影子也是蓝色的,与小熊的眼泪相呼应,表现出在动物表演的背后是成片的眼泪。这张海报的标语中,以小熊的口吻发出求救,其中,“偶” 和“Help me” 以红色字体呈现,更加证实了小熊拒绝表演。输入空间1木偶和输入空间2小熊以简单型网络的形式进行整合,表明小熊并不情愿做此表演,但由于受驯兽师的控制与虐待,小熊没有选择,该整合空间传达的是:请停止虐待野生动物,在动物表演的背后隐藏着残酷与虐待,小熊的求救则呼吁人们传播爱心,带给动物自由,温暖与关爱。图7是该禁止虐待野生动物广告中的整合模型。

图 7 “禁止虐待野生动物”中的整合模型

4 总结

在概念整合理论里,四个心理空间互相作用于隐喻意义的构建与推理机制,展现出隐藏在隐喻里的认知过程,同时,概念整合理论以整合模型充分展现出隐喻意义构建过程的动态性,证实了隐喻意义的构建并不直接是从源域至目标域的单向映射,相反,是一种动态的和多向的建构过程。通过运用概念整合理论,本文对野生动物保护公益广告中的多模态隐喻进行详细的解析,研究发现,野生动物保护公益广告中主要涉及图像,文字和颜色三种模态,其中,文字模态在阐释保护野生动物时占据主导地位,但是图像模态以其凸显的形式往往能够吸引公众的注意力,然而,一种模态是不能很好的表明公益广告的意义的,图像与文字相互协调与补充,共同构建隐喻意义。在野生动物保护公益广告中,文字主要是对图像起到增强作用,文字可以使公众对图像内容更加清晰而明确,从而向公众传达出保护野生动物的理念。另一方面,文字是作为对图像内容的补充,图像解析的过程中会出现一些歧义现象或者对其意义不清晰的情况,此时,文字可以消除这些疑虑并确定其意义。颜色对文字和图像起到辅助效果,在野生动物保护公益广告中,颜色通过激发人们的背景知识,为野生动物公益广告奠定情感基调从而引发人们深思。只有正确解读各种模态符号才能传达出多模态隐喻的意义。