COVID-19危机舆情话语的人际功能案例研究

2021-07-01肖家燕甘炜超

肖家燕, 袁 晋, 甘炜超

(湖北工业大学外国语学院, 湖北 武汉 430068)

英国语言学家韩礼德[1]19创立的系统功能语言学为新闻话语分析提供了可以操作的理论框架。受伦敦学派和布拉格学派(Prague School)的影响,系统功能语言学继承、发展了语言的意义潜势(meaning potential)观念,主张“选择就是意义”,认为语言的意义在于语言所实现的功能,包括概念功能、人际功能和语篇功能。从功能语法的视角看,语言功能等同于意义,也就是说,语言可以表达三种意义:概念意义、人际意义和语篇意义[2],这三种意义贯穿于整个语篇。在语言学与社会学相结合的宽广视域,对语篇意义的解读,还需要结合具体的语域(Register),亦即语言所使用的场合或话题范围。Halliday和Hansan[3]认为语域包含三个社会变量:语场(field),语旨(tenor)和语式(mode)。

近半个世纪以来,系统功能语言学在国内得到胡壮麟[4]、张德禄[5]、黄国文[6]等众多学者的引介和应用,包括将其应用于新闻语篇分析,例如,陈瑜敏[7]从功能语言学视角,对比分析中美报纸标题和导语的语言选择,探讨语境在解读语篇意义方面的影响。张浩[8]在三大元功能理论框架下,分析汉语新闻语篇。任凯和王振华[9]抽样调查分析汉英政治新闻语篇(各20篇),从情态取向、情态量值、情态类型三个角度,开展对比研究,对本文颇具启发意义。

1 理性表达与传播偏向举例

冠状病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019,COVID-19),也称“新冠肺炎”,世界卫生组织将其命名为“2019冠状病毒病”,该病毒在2020年引发了全球性公共卫生危机。关于此次疫情的舆情话语,在中西方呈现为截然不同的态势。一方面,中国官方及各主流媒体秉持专业理性,实时发布相关新闻消息,更新疫情动态,做到公开透明,给予公众足够知情权,体现了新闻语类的专业理性。与此同时,美国某些媒体也就我国疫情相关动态做出系列报道。但张毓强[10]调查发现,“面对疫情不断在全球范围内蔓延的状况,全球涉华信息的景观也很像一个万花筒。然而,从我们常规对所谓西方媒体的观察实践来看,信息依旧受到刻板印象、传统偏见的影响。”以美国为代表的西方媒体在COVID-19(WHO命名)舆情传播中,明显存在传播偏向、甚至污名化现象,例如华尔街日报在2020年2月3日的报道。

新闻语篇是以一定的话语形式呈现给读者的,话语能够对事件进行重新建构,对话语中蕴涵的态度和社会价值观进行编码,从而使更多的读者按照媒体所期望的方向理解事件。可见,语篇或文本的话语模式直接关系到新闻报道语篇的叙事效果,也直接影响了读者对新闻信息的接收和理解。本文基于华尔街日报(2月3日)关于中国新冠肺炎疫情的语篇语域,通过分析新闻标题中“污名化”叙述及其所选择的意义潜势,以及语篇或话语的人际功能(意义),论述报道者假借新闻语篇的客观语域,达到偏向性传播的目的。

2 “污名化”及其人际功能

2.1 语域简析

处于美国文化语境的《华尔街日报》(The Wall Street Journal)(记者:Walter Russell Mead)在2020年2月3日,以“China is the real sick man of Asia”为标题,报道中国疫情,一时间舆论哗然。方琰[11]认为,语类(genre)与文化密不可分,Hansan[3]论述了语类目标的实现与语域配置有关,亦即与语场、语旨和语式三个变量配置有关。从该语篇语域来看,其“语场”是指华尔街日报记者,在美国(没有身临中国疫情现场)报道中国的新冠肺炎疫情,以及疫情对经济发展可能产生的负面影响。其受众虽以美国为主, 但却面向全世界。从标题和正文来看,“语旨”主要是指中国新冠疫情及其对经济衰退造成的消极影响。其语式整体上看,沿用了新闻语类的文体和叙述模式,但在标题中,显而易见的“污名化“话语——“东亚病夫”(sick man of Asia)一词暴露了报道者的真实偏向和偏见。

2.2 “污名化”的意义潜势

从这篇新闻标题的字面来看,中国(China)和“亚洲病夫”(sick man of Asia)并置,清楚地表露了报道者(美国记者)的“污名化”(stigmatization)意图。从其联想意义来看,这一词语作为某种带有强烈侮辱性质的称谓,印刻着明显的历史印记。根据系统功能语言学的意义潜势[1]50-53,选择就是意义(M.A.Halliday, 1994)。这里“东亚病夫”所表述的意义潜势,就是把读者带回到中华民族遭受西方帝国主义欺凌的历史语境,包含了浓重的种族歧视色彩。

如纪莉[10](2020)研究发现, “每次重大疫情发生,首发族群就不可避免地面对污名化的威胁”。尽管此次新冠肺炎疫情已蔓延全球,世卫组织(WHO)通过科学命名方式,称之为COVID-19,但是因为较早爆发在中国武汉, 于是乎在某些西方媒体的叙述话语中,正如中国台湾人类学家刘绍华所预测的那样,出现了“COVID-19=武汉=中国=中国人=华人=亚洲人”的非逻辑化关联,进而造成种族歧视、文化歧视的社会现实问题。

新闻标题中的“污名化”叙述,反映了西方媒体习惯主导全球话语,凭借某种“话语特权”,达到“借新冠疫情报道之名,黑化中国,混淆舆论视听”的目的。

3 人际功能分析

韩礼德[3]认为,语言的性质决定于语言在人类交际中所完成的功能,称之为人际功能,指的是讲话者运用语言参加社会活动的功能。“功能”一词在不同的理论和领域有不同的理解,张德禄[5]认为,“功能”有两个比较重要的意义:一是语言所完成的交际任务,一是语言单位在语言结构中的功能。

语言是思想的表达,也是社会个体有意义的活动及行为手段,反映人与人之间的关系,因此它具有表达讲话者身份、地位、态度、动机,以及对事物推断、判断与评价等功能。为了表达说话人的态度,达到自己的目的,政府和媒体通常采用适当的语言和语言技巧来吸引读者的注意。新闻语篇中话语的人际功能是把说话人和听话人联系起来的最直接手段。根据韩礼德[1]111-143研究,语气系统(mood system)和情态系统(modal system)是体现人际功能的两个最重要的途径。本文拟从语气和情态系统两个方面,重点评价华尔街日报2月3日针对中国疫情偏离事实的报道。

3.1 语气与信息失真

不同的句子有不同的语气,说话人选择什么样的语气可以直接反映他的目的,所以听话人可以根据不同的情绪分析说话人与自己之间的关系。语气系统主要有陈述语气、疑问语气和祈使语气三种类型,陈述语气又分为肯定陈述语气和否定陈述语气。该语篇的语气类型统计见表1。

表1 话语语气数据

从语篇语气来看, 这篇新闻话语试图通过新闻语篇的常见语气模式, 传达其报道客观、中立的表象。表1数据表明,该篇新闻中共有37个句子,89.19%的句子为陈述语气,其中肯定陈述语气28句, 占比75.68%,否定陈述语气5句,占比13.51%,疑问语气4句,占比10.81%,且全部为特殊疑问句。没有使用祈使语气。根据Eggin和Slade(1997)的观点,陈述句的数量能够表明信息提供的程度、言语角色的目的;特殊疑问句则能够让听者将自己带入对话的情境。

新闻主要以传递消息为主要目的,基本职责是叙述和展现具体事件,力求客观中立,需要表现出或至少试图表现出客观性,所以陈述语气是新闻语篇的主导语气。该新闻语篇的主要目的是向读者介绍COVID-19疫情发展状况,因此,新闻作者主要通过陈述语气,从语言形式及其“选择”上,力图表现该新闻报道的客观或中立。同时,作者还少量使用了疑问语气(特殊疑问句),达到引入读者、并将读者带入作者所精心创设的情境的目的,以增加读者的认同感、共情感,增加读者关于该新闻所持观点的肯定或可能性判断。

3.2 话语情态与信息失真

Thompson[12]将处于肯定与否定两极中的过渡等级称之为情态空间。系统功能语言学把情态看作体现人际意义(功能)的语气系统中的子系统,是表现语言人际功能的手段之一。情态系统分析是疫情新闻语篇人际功能实现的另一个重要方面。句子是用来表达说话人的所知、观点或要求的,情态则用来表达说话人对所知事物的主观感知,以及对这种感知的真实性或对所说内容的评价,所以说话人通常可以用不同的情态词来表达不同的态度,从而达到不同的目的。

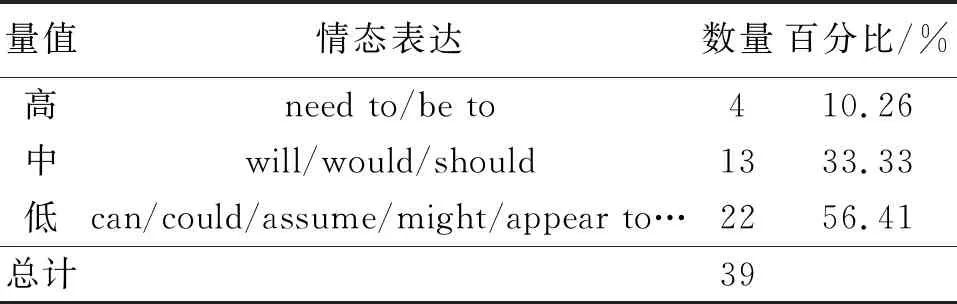

根据韩礼德(1994)的研究发现,情态意义的体现由情态的取向系统决定,情态可以通过显性情态形式与隐性情态形式等两种表达方式表现出来。显性情态形式包括两种方式:一是动词词组中的限定性情态动词,如 can,may,will,should,must 等; 另一种是表示概率和频率的情态状语,may,often,seldom 等。隐性情态形式常常由一些不表明态度的模糊语、连词或谓语延伸部分构成,如appear to be,suspect等。韩礼德(2004)将情态量值分成了高、中、低三级。使用的情态词不同,其具有的量值(value)也有所不同,所以句子所表达的含义也会有差异。本文参照以上划分方式,把该新闻语篇的情态统计如表2。

表2 话语情态数据

表2的数据表明, 在华尔街日报这篇新闻语篇中,新闻作者异常高频地使用了情态词。全文共37个句子,却“选择”了39个情态词。其中,低值情态词出现的频率最高,为22次,达到了56.41%,其次是中值情态词,一共使用13次,占比33.33%。据统计,在所有情态词中,量值为“中”的情态词would出现次数最多,高达8次,占20.51%。“would”用来表示针对目前情况及其将来发展的推测,指可以预见的、有计划的未来,也可以表达说话者的意愿。中值情态词的语气相比高值情态词而言,更加委婉、缓和,相比较于低值情态词而言,则又更具备可信度。由此可见,该语篇作者希望该新闻能得到读者的肯定,从而能够潜移默化地影响读者的判断和认知,并为其所代表的文化和权力服务,故而大量使用would一词。

例1:The consequences of a Chinese economic meltdownwouldtravel with the same sweeping inexorability.

这句话的意思为“中国经济崩溃的后果也将同样无情”,由此可见,华尔街日报将此次新冠病毒公共卫生危机的偶然性夸大为中国自身的命运必然性,并且利用中国正在遭受的疫情对中国进行恶评,主观色彩强烈,借疫情“唱衰”中国经济的企图显而易见。

例2:Some would expect a return of unipolarity if the only possible great-power rival to the U.S. were to withdraw from the game.

“would”作为情态词使用时,后跟动词原形,表示可能性比较大,这句话的意思是“一些人预计,如果美国唯一可能的大国竞争对手退出这场游戏,就会出现单极性的回归”。事实上,多极世界已成为国际社会广泛认同的主张,多极化趋势不可逆转,中国也在此进程中扮演着重要角色。疫情尽管使得中国乃至世界多国经济受创,但全球化背景下任何国家都难以独善其身,由此可见,“回归单极性”这一说法的准确性和其使用情态词“would”的语气自相矛盾。

例3:The most important longer-term outcomewould appear tobe a strengthening of a trend for global companies to “de-Sinicize” their supply chains.

此句表明,疫情“最重要的长期结果似乎是全球企业供应链‘去中国化’趋势的加强”,中值情态词“would”和低值情态词“appear to”连用。其中“appear to”体现出对信息可信度信心不足,在其之前添加中值情态词“would”以加强推测的可信度。此外,表2显示,该新闻语篇大量使用了低值情态词,高达56.41%,远远超过了中值情态词的使用比例,甚至超过了所有情态词的1/2以上。低值情态词表示说话人对命题的真实性和准确度信心不足。

例4:The coronavirus epidemic isunlikelyto be the last to materialize in China.

“unlikely”表示未必发生的、不太可能的推测,接近否定的一端。该新闻语篇认为冠状病毒的流行在中国不太可能是最后一次出现,疫情属天灾,非任何人所能预测,此处推断没有信息支撑,主观性太强。

大量情态词的滥用表明,这篇新闻话语违反新闻专业理性,与上文语气状况形成鲜明的对照,从而导致信息传播对立或相反,并最终导致语气的伪装性,及其在信息传播方面的不可靠叙述。

这一研究发现,从学术理性表明,华尔街日报所报道的内容其实是建立在个人主观判断和报道者个性化情感色彩之上,显然缺乏事实依据。事实上,世人皆知,报道者道听途说,从未亲历中国疫情现场,从根本上确证其报道的虚假和不可靠性。

4 结束语

上述分析表明,在新闻报道中,使用充满西方殖民色彩的专有名词,清晰地折射出了美国社会固有的种族歧视和文化歧视形态。通过评价该语篇的语气和情态,解读该新闻语篇或话语试图完成的人际功能,以及实际完成的信息传播,论述了该新闻语篇假借新闻话语语气模式,达到欺骗、误导读者的真实目的。此外,通过评述整篇报道大量情态词,特别是低值情态词,论述了说话人自身对其言论信心不足, 缺少专业理性,缺乏职业操守的观点。在互联网+和大数据信息时代,话语在国际传播中的作用日益凸显。特别是具有优势话语权的新闻媒体,由于意识形态、文化语境以及个性化因素,导致传播偏向,改写事件的真实原貌。案例研究表明,以华尔街日报新闻报道为代表的西方媒体,一定程度上,假借新闻报道之名,行污名化之实;假借新闻报道之形,行扭曲中国形象之实,批判性阅读,以资参考。