东南亚闽南语朱子学的现代终结*

2021-07-01马来西亚郑文泉

□[马来西亚]郑文泉

背景:闽南朱子学书院的东南亚移植

新加坡、马来西亚、印度尼西亚(简称“印尼”)在内的东南亚国家的闽南语朱子学,狭义上是指闽南籍学者(或作者、译者)用闽南语传播、讲习朱子学的学术史传统,广义上则包括闽南语聚落的其他籍贯人士转用闽南语讲习朱子学的共同学术现象,综合起来可简称为“闽南语朱子学”。

东南亚闽南语朱子学的出现,最初原因完全可以归诸于中国闽南籍福建人的南来,一如其他闽南方言、乡土民俗、建筑、工艺技术乃至宗族、宗教等跟着传入一样,闽南人的学校、教育乃至学术也一并被移植过来,闽南语朱子学也跟着得以在东南亚生成与发展。

从东南亚早期的书院建置来看,它们的名称几乎都是中国福建闽南书院的重复,很难不让人怀疑这是闽南书院的移植和复制。目前有名可据的东南亚书院,最早的可以追溯到印尼成立于1690年的“明诚书院”,新加坡、马来西亚则迟至1849年才有“崇文阁”,1854年有“萃英书院”。从王日根、李弘祺合著的《闽南书院与教育》一书即可看出,在福建闽南本土也有同名或近似的“明诚书院” “崇文书院”等书院存在。明诚书院在明末时期设在彰浦,崇文书院则早在1523年即出现在诏安,如此不等。(1)明诚书院、崇文书院的院址与建立年代,见王日根、李弘祺:《闽南书院与教育》,福州:福建人民出版社,2007年,第107—108页。这种同名书院现象当然不会是一种历史巧合,而是中国闽南籍福建人南迁并移植东南亚的结果。

上述闽南书院同时也是闽南朱子学的书院,这可以从书院崇祀“紫阳夫子”得以确认。从印尼“明诚书院”来看,我们迟至1775年才在《开吧历代史记》一书(1610—1798年共180多年间雅加达华人大事记的佚名史籍)得知它的学礼记录,即这一年巴城(今雅加达)雷珍兰(荷语Luitenant音译,甲必丹辅助官)高根观向甲必丹建议:

观音堂后地营建义学一所,为雷珍兰之大学,崇祀紫阳禄位,额曰“明诚书院”,城内“南江书院”,崇祀紫阳圣像,令作甲(即甲必丹——原引者案)大学。各延师住内,教授贫穷生徒。(1)许云樵注:《开吧历代史记》,转引自黄昆章《印度尼西亚华文教育史》,北京:外语教学与研究出版社,2007年,第25页。

1849年建立的新加坡崇文阁《兴建崇文阁碑记》,也有类似朱子学教育渊源的文字记录:

从兹成人小子,读孔孟之书,究洛闽之奥,优柔德性培养天真,化固陋为文章,变鄙俗为风雅,则斯阁之建,其有裨于世道人心者岂鲜浅哉!(2)见《兴建崇文阁碑记》,载陈荆和、陈育崧编著《新加坡华文碑铭集录》,香港:香港中文大学出版社,1972年,第283页。

1854年的《萃英书院碑文》,则可阐明这些书院纯属闽南人的理学教育事业:

我国家治隆于古,以教化为先,设有庠序,其由来久矣。……新嘉坡自开创以来,士俗民风虽英酋之管辖……我闽省之人,生于斯聚于斯,亦实繁有徒矣,苟不教以学,则圣域贤关之正途,何由知所向往乎。于是,陈君巨川存兴贤劝学之盛心,捐金买地愿充为党序之基,欲以造就诸俊秀……择日兴工,就地下筑,中建一祠为书院,崇祀文昌帝君、紫阳夫子神位,东西前屋连为院中公业,经于咸丰甲寅年(按:1854年)工成告竣,因颜其院曰萃英,盖萃者聚也英者英才也,谓乐得英才而教育之,每岁延师,设绛帐于左右中堂讲授,植桃李于门墙。……他日斯文蔚起,人人知周孔之道,知荒陬遐域,化为礼义之邦,是皆巨川君与十二君以及都人士之所贻也。(3)见《萃英书院碑文》,载《新加坡华文碑铭集录》,第291—292页。

上述两所学校,一所表明“究洛闽之奥”,另一所和明诚书院、南江书院一样“崇祀文昌帝君、紫阳夫子神位”,可见它们同属朱子学的书院。而《萃英书院碑文》已可让我们总结出“闽南朱子学”的前两层涵义:“闽南朱子学”是“我闽省之人”的朱子学,而朱子学也被认为是“圣域贤关之正途”,即闽南儒家文化概以朱子学为正宗;“我闽省之人”的朱子学义学,崇祀“紫阳夫子”(朱子)神位。闽南人在后来1897—1942年间的朱子学著作,也补全了1690—1896年间上述学校课程、著作资料的缺乏,从而反证本时期的朱子学内涵还同时是:此朱子学即朱子《四书集注》学;朱子《四书集注》学以汉文闽语来讲习,书面解释则多以英语或马来语来发挥。

以上四层涵义的闽南语朱子学内容,和东南亚同一时期的其他朱子学传统有异。印尼1897—1942年间的朱子学著作,从科珀尔(Charles A. Coppel)角度来说有荷兰天主教传教修会(Nederlandsche Zendeingsvereeniging,简称NZV)的背景,(4)Charles A. Coppel, “From Christian Mission to Confucian Religion: The Netherlandsche Zendingsverreniging and The Chinese of West Java, 1870–1910,” in his Studying Ethnic Chinese in Indonesia. Singapore: Singapore Society of Asian Studies, 2002, pp.291—312.新加坡、马来西亚的朱子学著作则是英国新教伦敦会(London Missionary Society )直接参与的学术成果。伦敦会1818—1843年间在马六甲(初亦考虑雅加达、槟榔屿为设址地点)成立英华书院(Anglo-Chinese College),创始人马礼逊(Robert Morrison,1782—1834)、第三任院长柯大卫(David Collie,1791—1828)和第七任兼末任院长理雅各(James Legge,1815—1897)都参照过《四书集注》,他们的做法是:(5)详见郑文泉:《东南亚朱子学史五论》,第15—16页。

第一,从课程结构的角度来说,英国伦敦会承办的书院可说是共同以蒙书为起始、以《四书》为导向,上文1818年马六甲英华书院是如此,1819年槟城书院(院名不详)也是“学生也阅读《三字经》,并开始阅读《大学》。我们计划让他们熟悉《四书》最有用之部分,以便随时可以引用”(6)S. Travelli, “S. Travell to Thos. Beigton (Penang)” , 29 September 1838. Singapore: AMCFM, 1838.,新加坡的坚夏书院(或成立于1823年)的中国课程也被考释出是“中国传统蒙学与部分《四书》读本”(7)庄钦永:《1819—1844年新加坡的华文学堂》,载《新甲华人史史料考释》,新加坡:青年书局,2007年,第195页。,此一以《四书》为高级教材的学制与朱子学已经有了联系。

第二,从著作版本的角度来说,马礼逊、柯大卫和理雅各等人的《四书》节译本或全译本,都是以朱子的《四书集注》为底本的,《大学》根据朱子“改本”(即分《大学》为经一章、传十章之文本),《中庸》依朱子分为三十三章句等,甚至把朱子的“集注”当成文本的一部分来看待和译出,与朱子学的学术渊源显而易见。

第三,从学术论争的角度来说,上提基督教传教士兼学人既然把《四书》看成是中国学问的根本,也透过朱子的《四书集注》来了解《四书》的学问,则它们对这些“集注”的同意与否其实也是对朱子理学的臧否——《四书》全译本的两大译者柯大卫、理雅各对《四书集注》的最大反对意见,就是“中国权威体系关于知识与德行的联系之说是极其错谬的”(1)J. Legge, The Chinese Classics. Taipei: SMC Publishing Inc., 1861/1991, vol. I, p. 33.,也就是说朱子意义的“知”绝不足以产生道德意义的“行”(2)D. Collie, The Chinese Classical Work Commonly Called the Four Books. Malacca: The Mission Press, 1828, p. 1.,这和中国陆王心学对朱子学的反对意见是一致的,可见仍是一种理学意义的论争与模式。

由上可知,马六甲英华书院的朱子学传统与闽南语朱子学除了“此朱子学即朱子《四书集注》学”第三点内涵一样之外,其他的内涵可说是截然相反。我们将史上第一部英语《四书》全译本(1828年马六甲出版)和第一部马来语全译本(1935年泗水出版)的《大学》版本两相对照之后,即可不证自明。

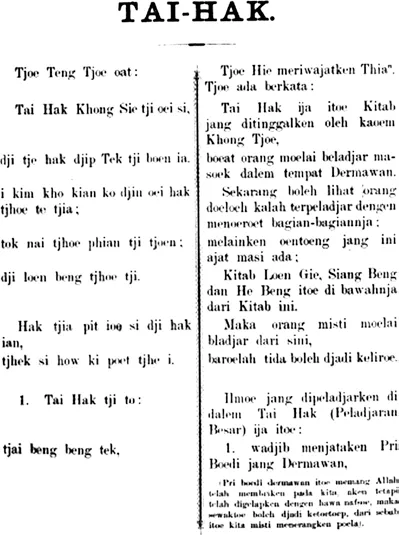

图1左栏是“子程子曰:‘《大学》孔氏之遗书,而初学入德之门也。’于今可见古人为学次第者,独赖此篇之存,而《论》《孟》次之。学者必由是而学焉,则庶乎其不差矣。大学之道,在明明德”的闽南语经文,右栏为马来语译文。可见,陈经忠(Tan Ging Tiong,Tan为“陈”姓闽语,1870—1935)的《大学》译文是用闽南语译出(音译),再配以马来语意译,而柯大卫则直接用英语译出(意译),二者译法有别,前者连朱子《大学》注文也一并译出,其属闽南语朱子学的说法由此可确凿成立。不唯如此,印尼闽南语朱子学的这种译经体例和特点,至少到1956年曾庆永(Tjan Khing Yong音译,Tjan为“曾”姓闽语)的《中庸》译文(Tjung Yong Dalam Bahasa Indonesia)还保持着,足见不是个别现象,而是印尼闽南语朱子学传统的反映和象征。

图1 陈经忠《大学》译本(1900年译本)

发展:东南亚闽南语朱子学的著作体例

以上闽南语朱子学之东南亚传统,均属民间阶层的闽南朱子学移植和发展,和1877年清廷开始派领护侨、承认东南亚华人为中国侨民的官方发展,有所不同。明清两朝政府实施“海禁”政策(后还加上“教禁”,才有马六甲英华书院的境外选址一事),1877年开始派领事至新加坡护侨,带动官方层面的朱子学移植与传播,具体来说就是“孔庙学堂”的建立,乃有后来学者所说在东南亚掀起“1899—1911年间新加坡、马来西亚的孔教复兴运动”(颜清湟语)或“1900—1923年间爪哇儒家的制度宗教化起源”(科珀尔语)之事,(1)Yen Ching-hwang, “The Confucian Revival Movement in Singapore and Malaysia, 1899–1911,” Journal of Southeast Asian Studies, 7:1 (1976): 33—57(此文有中译);Charles A. Coppel, “The Origins of Confucianism as an Organised Religion in Java, 1900–1923,” in his Studying Ethnic Chinese in Indonesia, pp. 256—278.从今人梁元生所辑史料《宣尼浮海到南洲:儒家思想与早期新加坡华人社会史料汇编》一书亦可约略见出当年事件端倪。(2)梁元生编著:《宣尼浮海到南洲:儒家思想与早期新加坡华人社会史料汇编》,香港:香港中文大学出版社,1995年。

众所周知,孔庙学堂的建置,其实是学校科举化的前期工程,也就是说当时清政府已有意提升东南亚学校的体制位阶,事成则可省却东南亚侨民返乡应举的麻烦(唯1904年起废科举、改学堂而功亏一篑)。诚如上述学人所概括的,“孔庙学堂”的建置掀起了东南亚“孔教运动”的风潮,也就是要求回返儒家的原始教诲孔子身上,视孔教为宗教。东南亚的学术转折可归纳如下:(3)见郑文泉:《东南亚朱子学史五论》,第18—19页,有新的补充文字。

第一,从学校课程结构的变迁来说,在保守派和维新派所办的新式学堂,如1904年槟城中华学校中还保有朱子学传统的“修身”(初以清朝朱子学人陈宏谋《五种遗规》一书为中学教材)和“读经、讲经”二门科目,(4)关于当年“修身”一科教材的具体情形,见郑文泉:《从陈宏谋〈五种遗规〉看朱子学的当代东南亚意义》,成都:四川师范大学“朱熹思想的当代价值”国际学术会议论文,2018年11月3—4日。但在革命派成立民国后,1912年“读经科一律废止”,1923年“修身”科目取消,宣告经学退出现代的基础教育,朱子学的没落已无可挽回,而原本作为蒙学、小学教材的《四书》也移作大学文学系或哲学系才能一读的科目。

第二,从儒学著作内涵的变迁来说,这一时期的学人不论在中国或东南亚发表的中文或非中文(英文、马来文)论著,已经把前期的“从此成人小子,读孔孟之书,究洛闽之奥”的程朱理学转向并限制在“孔学”及“孔教”上。中文论著几无一例外标明是“孔子之道”“孔门”“孔教”“孔子”“尊孔”(如有“儒教”“圣道”“圣学”之词,指的也是“孔子之教”);(5)见梁元生编著:《宣尼浮海到南洲:儒家思想与早期新加坡华人社会史料汇编》一书。英文论著之“Confucianism”“Confucianist”也 是 指“the school of Confucius”“Confucius”,即孔学、孔教而非儒学、儒教之意;(6)例见Lim Boon Keng, “Our Enemies,” The Straits Chinese Magazine, vol. 1, no. 2 (June 1899): 52—58; Lim Boon Keng, “Straits Chinese Reform V: Filial Piety,” The Straits Chinese Magazine, vol. 4, no. 13 (June 1900): 25—30。今人严春宝已辑出林文庆部分英文论著出版,可参Yan Chunbao, ed., Essays of Lim Boon Keng on Confucianism. Singapore: World Scientific, 2015。马来文论著如科珀尔所析自1900年起视孔教为宗教的儒家传统(下详),也足示此一时期儒学的孔学、孔教化现象。

第三,从时代学术论争的变迁来说,这一时期辩论的也不是理学内部的“知识与德行的联系之说”,而是先秦孔学和宋明理学的时代功能之诘辩,如辜鸿铭《中国人的精神》一书所言:“毋庸讳言,中国自宋朝以来,那些可称作孔教禁欲主义者的宋代理学家们把孔教弄窄了,使其变得狭隘和僵化了,而在这一思维途径下,孔教精神,中国文明的精神被庸俗化了。”(7)辜鸿铭:《中国人的精神》,载黄兴涛编《辜鸿铭文集》,海口:海南出版社,1996年,上册,第127页。林文庆《民国必要孔教大纲》一书序言也明言:“孔子之教,明若日月……尝谓儒道之衰,不在于不尊崇之,而在于尊崇之失当……其弊皆自宋儒之讲学而适以晦之也。”(8)苏易:《孔教大纲·序》,载林文庆《民国必要孔教大纲》,上海:中华书局,1912年,第1—2页。今人严春宝已将此书辑入《林文庆儒学文选译注》,北京:中国社会科学出版社,2014年,第142—189页。可见包括朱子在内的整个“宋代理学家”或“宋儒”是被当作“孔子之教”的负面教材而存在的。

印尼闽南语朱子学在上述孔教风潮已成为定势的情形下仍得以保存,其具体原因是:虽然孔教化也是本时代印尼之学术趋势,(9)具体书目,见Charles A. Coppel, “The Origins of Confucianism as an Organised Religion in Java, 1900–1923”一文第31注释。但一落实到孔子经书的具体讲习上,又几无例外的以朱子《四书集注》为范本,有些译本甚至还特别标明朱子的相关见解作为导论,几是“孔子帽、朱子身”的写照。由此也足以反证,在此之前的1690—1896年间,书院应该也是以朱子学内容为课程传统,并非孔庙学堂一时风潮所能改变的。

换句话说,本文以下将讨论的1897—1942年间的孔教著作体例,仍不离闽南语朱子学的传统。在讨论之前,且让我们纵观本时期的闽南语论著体例,首先是新加坡、马来西亚的《海峡华人杂志》(The Straits Chinese Magazine,1897—1907)——“海峡”包括今日新加坡和马来西亚的马六甲和槟榔屿,旧称“三州府”。《海峡华人杂志》的作者对孔教经书的讲习,主要采用直接用英语译出的“意译”原则,另一种则是采用华人语言(而且是厦门的闽南语)的“音译”形式,如图2《左传》译文之例:

图2 《海峡华人杂志》的汉书闽译

图2左列为原汉字经文,其旁为厦门语读音,右列则为英语译文。同一时期的印尼孔教刊物,亦不能自外于上述译例。地方性孔教会刊如泗水的《入德之门》(Djip Tek Tji Boen,1922—1942),其译经皆采上述汉书闽译手法。东南亚史上第一部马来文《四书》全译本,就是透过这种分期刊载的方式逐渐积累,直到1935—1936年合成全本出版。至于全国性孔教总会的会刊,也一样是汉书闽译的体例。这反映出印尼儒家学术的闽南语传统。

东南亚作者在用闽南语讲习儒家经典时,亦以朱子《四书集注》为底本,或以朱子见解为解经依据。由于印尼孔教的译经以《大学》《中庸》(及《孝经》)为大宗,《论语》《孟子》篇幅稍大译者较少,《孟子》一书甚至迟至1936年始有译本问世,本文以《大学》为例探究闽南语朱子学的体例:

图3陈经忠《大学》1935年重译本与1900年译本译例基本相同,只是配上了原汉字经文。从翻译原则来说,印尼如上的汉书闽译属于“异化”原则(另配以印尼语意译),同一时间新加坡、马来西亚的主流译法仍是汉书英译(独立后也有汉书马译),属于“归化”手法,以致与闽南语朱子学无涉,纯为本时期孔教、孔学之译作,如学界较为熟悉的出生于槟榔屿的学者辜鸿铭(1857—1928)的《大学》译本。

图3 陈经忠《大学》译本(1935年重译本)

上述陈经忠根据朱子《四书集注》进行汉书闽译的例子,并不是孤例,在印尼可说是主流的“异化”原则与体例,从而形成了东南亚闽南语朱子学的特殊学术传统与现象。从目前还可以搜集到的1897—1942年间的译本情况来看,闽南语朱子学著作体例一说,其来有自:

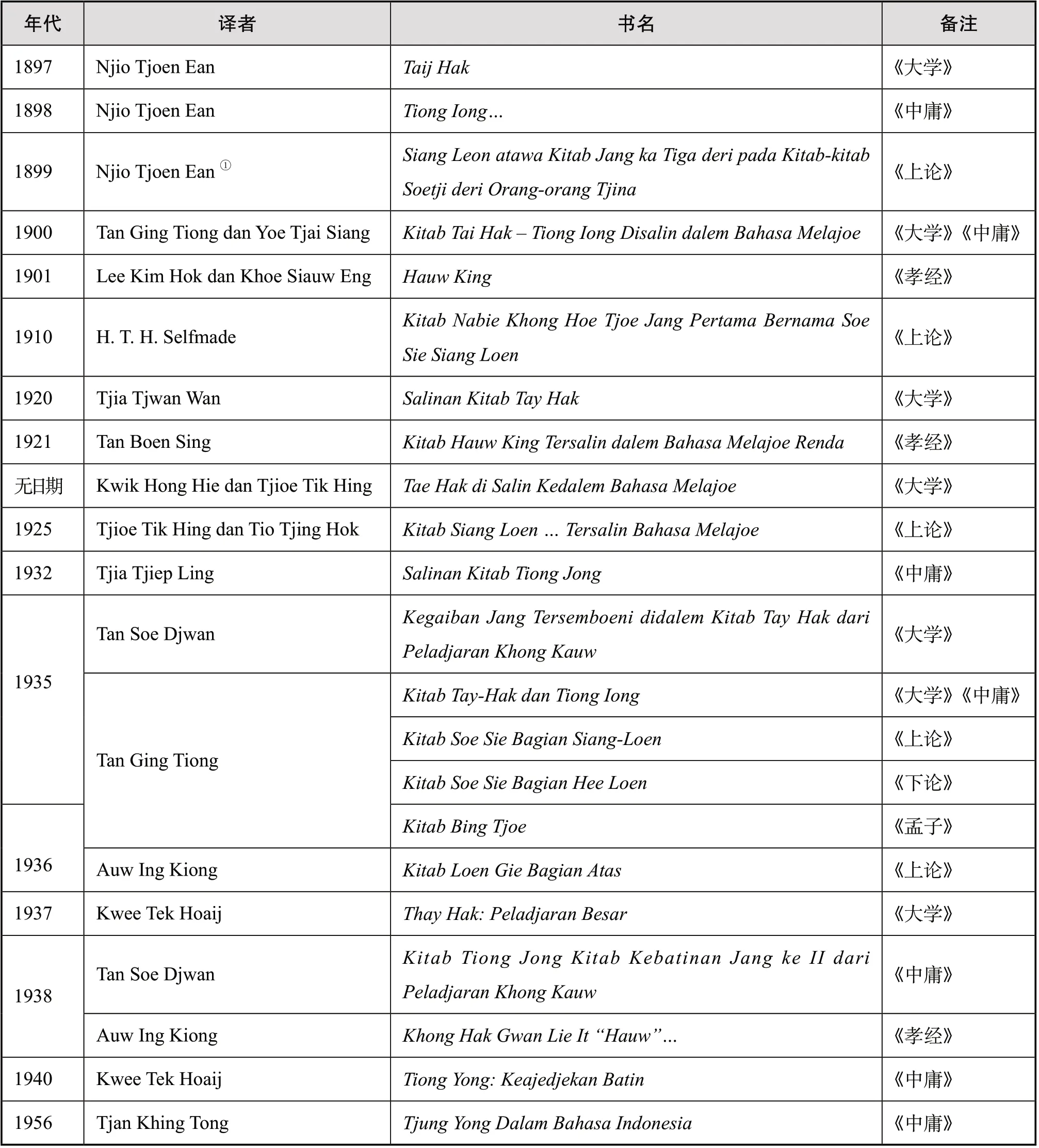

表1 东南亚闽南语朱子学译经书目

以上书目汇整自科珀尔与姚平波(2)此印尼人Budi Wijaya之汉名,现任印尼孔教中央理事会国际关系组组长。的目录或典藏,挂一漏万之处相信不少,有待来日补全。但是,从现有书目来看,科珀尔指出1942年前印尼孔教的译经主要集中在《大学》《中庸》与《孝经》三部,确非无据之说。

上述闽南语朱子学的著作体例,在1945年印尼取得独立以后,或仍有赓续,如下1956年曾氏《中庸》译本所见,但已非主流。

趋向:东南亚闽南语朱子学的现代转型

如上所述,印尼1897—1942年间的《四书(集注)》《孝经》译文是以闽南语译出的,这是有文献支撑的说法。问题在于,印尼自1945年独立以后,虽然具体社会政治原因还有待详考,但是从今天普遍可见的孔教经书可以看到,其刊物体例似已为另一译例所取代。随着两次官音化(初期的印尼语化、晚近的华语化)的时代发展,闽南语译经体例正逐渐由规范华语所取代,自1690年以来通行300多年的闽南语朱子学在现代东南亚似已趋于终结。

这点从三个不同时期的《四书(集注)》马来文译本(1945年起另称印尼文译本)的译例,就能得到一种宏观的历史认识和判断。东南亚史上的第一部《四书(集注)》马来语译本,就是图3提到的1935—1936年陈经忠的全译本,第二部全译本则是印尼1945年独立以来由孔教总会首次于1966年推出的,从经文、译文到释文都是印尼语的“意译”手法的译本(至2011年重印为第十三版,是为“民间本”),第十四版也就是第三部全译本是国家宗教部印行的“部定本”,其译例、版面已经如图4。可以看到,部定本的底本依然是朱子的《四书集注》,但汉字原文已被置回(繁、简并存),该译本用以对音的是汉语拼音,而不是1935年版的闽南语,随后才附以印尼语的意译文字。至此,闽南语朱子《四书集注》的译例已全面用汉语普通话来替代,闽南语朱子学传统已趋于终结。

图4 2012年部定本《四书集注》译本

印尼由闽南语转变到汉语普通话的译例转变过程,背后有时代因素。印尼自1945年独立以来的重大华人政策走向,可以分为:1950—1965年间苏卡诺(Soekarno,1901—1970)总统主政时期为歧视政策的初期阶段、1966—1998年间苏哈多(Soeharto,1921—2008)时期为全面同化政策时期、1998年迄今是多元文化政策时期。也就是说,1966年以后的译本之所以全面的印尼语化,是因为在1966—1998年长达32年间苏哈多的同化政策:

华人文化的三大支柱被彻底根除:华语文学校被关闭、华语文传媒被查禁、华人社团被解散。此外,一项人名改变政策也被推行:华人被要求将他们的名字改成印尼人的。怎么样是一个印尼的人名?任何只要不是华人的人名就是。(1)Leo Suryadinata, “Chinese Indonesians in an Era of Globalization: Some Major Characteristics,” in Leo Suryadinata, ed., Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia. Singapore: Chinese Heritage Centre and Institute of Southeast Asian Studies, 2008, p. 2.

所以,随着华语文在学校、大众传媒等公共领域被禁止使用,本时期的《四书集注》不再有汉字闽译的体例。1998年以来的多元文化政策时期,华语文学校、大众传媒等虽然陆续得到平反和发展,但是人们发现恢复方言(含闽语)在公共领域是不切实际的:

这些印尼华人意识到要生活在印尼大地上,就必须适应印尼的社会环境。……最后很多人决定设立三语学校,即在课程中教授华语、印尼语和英语。……期望在不久的几年后,他们的学生都娴熟三语,且成为印尼华人社会的骨干。(2)Ibid., p. 5.

换句话说,在华人语言得以保存和发展的年代,华人社会决定推动华人的普通话(华语)而不是华人方言,以便适应同时还需要学习印尼两大“普通话”即印尼语和英语的社会与发展需要。在这种情形下,2012年起的《四书集注》译本都是汉字汉语与印尼语并行。

从不同时期译出的《五经》各书,也可以看出上述这一总体趋势。从表2即可看出,2000年前译出的《五经》各书都是闽南语标题,此后译出的则采取华语译名再配以闽南语音译和(或)印尼语意译。

表2 印尼语四书、五经译本

从上表可知,《五经》中仅剩《春秋》一经未译出(译者徐再英及其接替者欧阳子文已先后逝世),其他四经(连同上述《四书》)的译名已足以衬托出此一大时代的转向与趋势了。这一转向的背后有其政治社会背景,透过对印尼孔教中央理事会(Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia,简称MATAKIN)系列刊物《圣铎年刊》(Seri Genta Suci Konfuciani,简称SGSK,1982年发行,至编者徐再英2016年逝世止)的持续追踪,或可得知闽南语朱子学转型乃至趋于终结的具体过程。

从《圣铎年刊》的文字来看,闽南语不但已经不是本时期的译经语种,而且也不是一般文章的讲习媒介。闽南语的使用范围日趋狭窄,除了专名之类,大概也只有表征孔教基本教义的“八诚箴规(Delapan Pengakuan Iman)从1984年到2000年这一段时期还保持用闽南语对音并配以印尼语译文的形式。“八诚箴规”全文是“诚信皇天、诚尊厥德、诚立明命、诚知鬼神、诚养孝思、诚顺木铎、诚钦经书、诚行大道”,在此一汉字汉语被全面禁用的年代,它们均以罗马字闽南语对音表述,然后才附上印尼语意译内容。自1998年改革时期获得平反以来,《圣铎年刊》才首次在第22期即2001年为“八诚箴规”配上汉字(1989年的第9期是唯一例外),第27期则进一步配上汉字、汉语拼音,至今未变。从这样的过程我们可以看到,印尼自1998年苏哈多政权倒台以来,汉字才重新恢复启用。2004年汉语(普通话)也跟着推行,闽南语从《圣铎年刊》第27期开始已基本上全面停用,再加上其他《四书》《五经》的官音化转变,我们可以想象,自1690年以来的东南亚闽南语朱子学应该也面临同样停用的历史时刻了。

朱子学者个人的著作也约略于2004年以后即开始转用汉语普通话或汉语拼音来阐述朱子学。新加坡的龚道运(1937—2007,牟宗三的门生)(1)龚道运为粤籍朱子学人,其朱子学著作与思想,见郑文泉:《东南亚朱子学史五论》,第108—116页。和印尼的黄立志(Oei Lee Tjiek,1934—2008)可说是当世东南亚两大朱子学者,后者可以算是“末代闽南朱子学者”。通观黄立志1986—2008年间在印尼发表的朱子学著作,他迟至2006年还使用闽南语的朱子学术语,此后就全面转用汉语普通话,可见一斑。

黄立志,英文名Oei Lee Tjiek,Oei为福建南安“黄”姓,(1)Oei Lee Tjiek的汉名“黄立志”是根据《圣铎年刊》第6期页末作者自传的中文名字得知,但印尼华人历史与文化论坛(Forum Budaya & Sejara Tionghoa)将其规范化为Oei Lee Tek / Huang Lide,对音为汉名“黄立德”,恐非是。见http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/2456-prof-oei-lee-tjiek-1934-2008,访问日期:2018年11月16日。他应为闽南籍人。黄立志于1934年11月16日生于印尼爪哇岛的三宝垄(Semarang),先后在中华公学、华英中学完成中、小学汉语教育。1955年在日惹(Yogjakarta)普里多学院完成高中教育,即前往雅加达国立印尼大学法政学院就读,并于1957年取得学士学位,之后又就读于印尼天主教大学社会与国家学院,且以《从周代政治与社会史的角度来研究孔子》(“K’ung-tzu:

Sebuah Penelitian Sejarah Masyarakat dan Politik Pada Dinasti Chou”)一文于1961年取得另一学士学位。之后分别在西德海德堡大学哲学院、美国霍尔大学(Seton Hall University)深造,1965年以《大学:儒家伦理政治哲学文献的研究、翻译与批判性评论》(“Ta Hsueh[The Great Leaning]:

A Study,New Translation and Critical Commentary of the Confucianist Document on Ethical-Political Philosophy”)一文硕士毕业。1974年以《杜威工具主义对胡适人类哲学的影响》(“Hu Shih’s Philosophy of Man as Influenced by John Dewey’s Instrumentalism”)(2)此文台湾有中译,徐秋珍:《杜威工具主义对胡适人类哲学的影响》,台北:成文出版社,1977年。但作者姓名未译出,故台湾图书馆多将作者音译为“李哲欧”(淡大)、“欧里典”(高师大)、“魏李帖”(逢甲)等。一文取得福特汉姆大学(Fordham University)博士学位。此后留校任教,1980年荣升教授,1995年获长期服务奖,2008年2月16日逝世于美国。

表面上,黄立志自20世纪60年代即已长期离开印尼,但至少在1986年到2008年逝世,他和印尼特别是当地孔教界的联系未曾中断过。黄立志自《圣铎年刊》第6期(1986)起就几乎每一期都供稿(印尼语之学术论文),有些也由印尼孔教中央理事会改为小册子单独发行,为“孔教是宗教”提供学术、学理之证词。在本文搜集到的24篇文章当中,黄立志以朱子为论题的论文就有不下10篇(见表3):

表3 黄立志朱子学著作

从以上各文的页次来看,这些都是关于朱子学的长篇学术论文,足可合成一部厚达440页的朱子学专著。

本文之所以视黄立志为末代东南亚闽南语朱子学者,还因为他的著作体例见证了上述印尼自2000年起转入华语意义的“官音化”过程,他个人的转语也象征着闽南语朱子学的终结。黄立志在印尼发表的学术论文都以印尼语书写,文中的中国专名则以威妥玛式拼音法(Wade-Giles Romanization)处理,但文末通常会附上闽南语专名对音表,一直到2006年《圣铎年刊》发表的《朱熹与儒家的形上学》一文都是如此。然而,2007年他的《论朱熹与吕祖谦的〈近思录〉》一文词目表仅为汉字表,到了2008年,也就是黄立志逝世前的最后一篇文章《孔子与孔教的复兴》(“Konfucius dan Kebangkitan Agama Konfuciani”)附上的却已是汉语普通话词目表,朱子学与闽南语的一丁点联系至此也没有了。黄立志是闽南籍人,又是2008年逝世前印尼唯一的朱子学者,他的转语标志着闽南语朱子学的不再,他的逝世也是印尼闽南语朱子学体例的远逝,因此我们称他为印尼乃至整个东南亚的最后一位闽南语朱子学者。

按照目前新加坡、马来西亚和印尼的官音化趋势,凡朱子学著作都已采用汉语普通话、英语、印尼兼马来语来书写,日后新的朱子学者(如有)相信已没有采用“闽南语词目表”书写的学术与社会需要。东南亚自1690年以来以闽南语讲习、传播朱子学的朱子学传统,随着黄立志在2006年后改用汉语普通话书写朱子学词目表而走向终结,这已成为一个不可避免的历史定势。