重塑小区边界

——浓缩市井与自然的小关公园

2021-07-01刘嘉祺张宝方谭业千

刘嘉祺 张宝方 谭业千

中国建筑设计研究院有限公司

1 围墙——城市与封闭小区之间

过去几十年,北京经历了大规模和高速化的城市建设,四环以内的增量空间几近饱和。在众多存量建筑中,为满足大量人口需求的居住建筑因其类型特殊、规模庞大而列于首位,层出不穷的封闭小区圈地建设造成了城市空间中的诸多问题。

封闭小区是中国市场经济转型期城市空间的产物,本文指除个别出入口以外明确用墙围合而成的住宅集合体。无论商品房小区、单位小区、还是拆迁安置小区、老旧小区,围墙作为边界已成为便捷小区管理、保障小区安全的高性价比选择[1]。然而,围墙对城市空间的割裂造成其两侧区域位置边缘、绿化遮挡、权属含混、管理疏忽,这些问题已然成为城市空间治理中根深蒂固的矛盾。

2016年2月,国务院颁布《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,针对城市规划管理给出了“新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区,已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开”[2]的相关意见。意见一经推出反对声不绝于耳,考虑到居民诉求、土地权属等因素,小区去围墙工作进度缓慢。政府在疏解城市交通、优化城市空间上给出的引导性意见,在设计师看来有着长远的向好性。

在这样的背景之下,笔者将落脚点放在城市与封闭小区间的边界问题,以2020年的小关街道公园设计竞赛为例,探讨是否能从设计师的角度对封闭小区围墙做出改良,使之成为兼具安全性、多义性、包容性与开放性的城市公共空间。

2 小关公园项目概述

2.1 项目背景

项目启动源于习总书记考察上海杨浦滨江公共空间时的重要讲话:“在城市建设中,以人民为中心,努力扩大公共空间,让城市成为老百姓宜业宜居的乐园。”北京市规划自然资源委、市发展改革委、城市管理委联合开展“小空间·大生活”微空间改造方案征集活动,以竞赛形式召集设计师对北京市的微空间进行针对性优化。

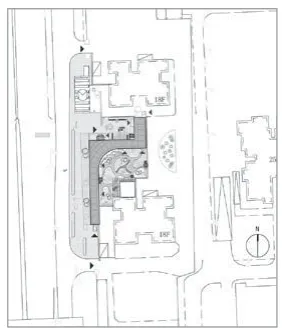

笔者选择朝阳区惠新西街北口地块(图1),对城市与封闭小区的边界空间进行探索。场地有环境复杂、人流汇集、权属含混、疏于管理的典型问题,也同时具有空间匀质、尺度适宜、贴近城市、联系各方的场所潜力。设计希望在保障安全的基础上重塑围墙边界,为居民提供休闲场所,也为城市空间带来助益。

2.2 用地现状

用地位于惠新西街北口地铁站C口以南,西侧是惠新西街,东侧是惠新西街小区6~10号楼间的闲置用地,共计1 920m2(图2)。场地自2005年修建地铁被占用,此后一直权属混乱,现产权已归属小关街道,主办方要求在考虑居民需求的同时将其改造为城市公共空间。

地块西侧现有惠新西街北口地铁站和公交站,包含人行道、残疾人专用道和少量绿化,场地距离街道10m,有着多层次发展的潜力,55m的面宽也为沿街界面留下展示空间;地块东侧是较完整的矩形,几颗大树作为原生绿化资源(图3),让场地有着贴近自然的潜力。

2.3 场地问题

针对用地现状,笔者对封闭小区围墙与公共空间的失活问题进行着重讨论。围墙边界是产权意识觉醒和社会治安压力的产物[3],而国务院“取消围墙、逐步打开”的提议,是对早前城市规划因功能分区而划定红线边界的重新思考,反映了现代化城市对提升城市空间、疏解交通压力、优化城市界面的内在需求。场地中2.5m高的围墙不仅在临街形成单调、阻隔的界面,在小区内部也造成无人使用的消极空间(图4)。考虑到居民的安全需求,完全拆掉围墙难以实现,因此如何将原本私有化的围墙向城市开口,同时保障小区居民安全,是本次设计试图解决的首要问题。

场地失活的另一原因来自光照条件,南北18层、东侧25层的高层遮挡使场地光照十分有限。走访时居民提到“冬天下面光秃一片,阴冷、风大、垃圾盘旋,夏天小区里只有健身器材可以活动,希望楼下是一片绿色!”高层居住者的诉求是对设计俯瞰视角的提示,也是场地调研中捕获的关键问题。

该地块作为封闭小区围墙所带来的失活空间之一,尺度比公园小、比零星街角大,地块完整、界面狭长、可达性高、服务性强等特质为笔者的设计思路奠定了基础。

3 重塑小区边界——小关公园设计策略

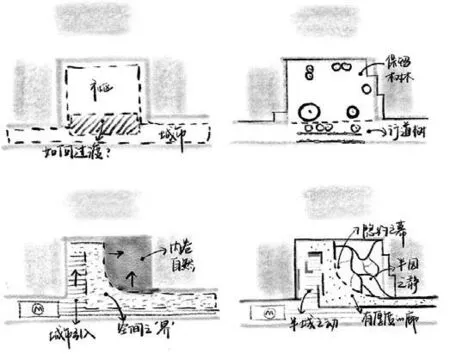

场地具有城市与小区的双重属性,既要开放可达、包容城市活动,又要有深度和层次、给居民以安全感。基于场地问题,笔者以小关公园设计为例,将边界转化为城市与小区交汇的“介质”,在保障边界属性的基础上,容纳多样的行为(图5)。

2 场地现状实景

3 场地位置及保留树木

4 场地现状围墙

5 设计思路草图

8 共享花园

9 高低座椅节点构造

10 总平面图中Z 字形廊

11 平面图

12 方案结构体系

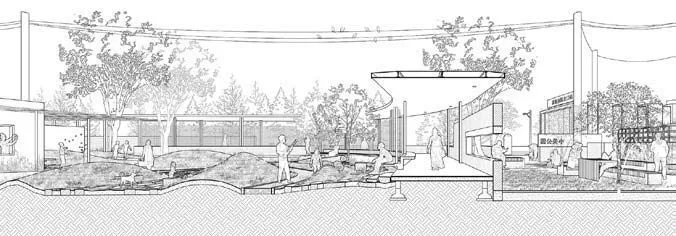

13 “半城半园”剖透视

14 “半城半园”角部入口

15 沿街“流动的界面”

16 场景叙事

3.1 半城半园——二分南北

设计将东侧矩形地块南北二分——北侧作为城市广场,结合地铁站、公交站和保留树木,为过路人群提供歇脚、聚会的公共广场;南侧作为小花园,结合现存树木、场地高差、土质条件,为居民提供休闲散步的公共花园。石子、木碎、树桩、草坪、灌木散落在起伏的草坡上,弯曲的小路贯穿其间,上班族穿梭经过,孩子在草坡上玩耍,老人坐在廊子内攀谈。“半城半园”的场地布局,既浓缩了城市的市井气,又保留了小区的自然感,让高层俯瞰成为一种视觉享受(图6)。

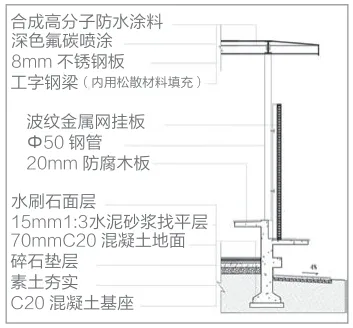

根据南北地块的功能和自然条件选择材料(图7),“半城”以简练的红砖矮墙划分,使广场更集中、完整,植草砖作为地面,并配以供人停留的桌椅组合;“半园”选择木、石等自然材料,以一道弧形的金属网进行过渡,既是对花园的包裹和保护,也是对路人的吸引与诱导(图8)。廊比园高出450mm,就势设计一道面向内外的高低座椅(图9),廊到园的踏步摆几块整石,当一只脚踏在石头上的时候,人们会意识到自己开始走入自然。

3.2 廊为边界——缝合东西

布局之外,设计将原有的线性围墙转化为贯穿场地的Z字形廊(图10),作为城市与小区间的划分,也作为“半城半园”的转换。廊既供人行走也供人停留,成为城市中不停流动的“景观界面”。

笔者借鉴中国园林中的廊讨论边界问题,廊将山、水、建筑进行引借与分割,让折伏之中的行人感受到两侧各成一体又紧密相连的景色。北京西城桂春宅园作为北方园林中很好的例证——廊在园中环绕,其空间承载人,顶面又可上人,为游人提供内外、上下穿行的视角与体验。因此,若将廊的传统建构思维转移到围墙边界上,则可以完成城市与小区的转换与接壤,作为一种包容性的介质,廊成为浓缩市井与自然的“围墙放大器”(图11)。

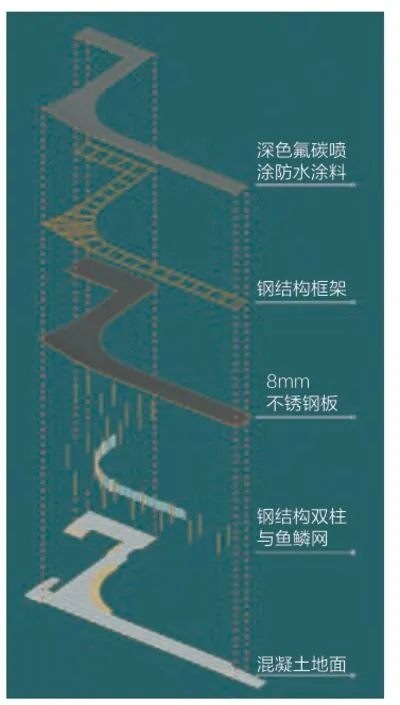

在选材与建构方式上,使用自重较轻的钢结构缓解周边高层带来的压力,屋面向外悬挑遮挡雪水,较薄的钢板营造出漂浮的效果,并与脱离墙体的并排双柱共同组成结构体系(图12,13)。在地铁站与公交站的转角,廊以上翻的角部表示迎接,廊下两段L形矮墙彼此错开形成入口,过路的人群被斑驳的光影吸引,不自觉沿着弧网向内探索,直至惊喜地发现那个藏在深处的花园(图14)。

3.3 激活空间——资源共享

如今,人们进入到后疫情时代,人际疏离与群体隔膜逐渐突出,城市居民呈现出个体性极强的状态。尽管一些城市公共空间还在竭力地提醒人们促进交往,可一旦缺少有效的运营维护,公共空间便会很快失去理想的价值。

本次设计中,市民与居民的交织让情况更加复杂。设计在保证居民原有公共资源的基础上,将人行道拓宽并向内延伸成广场,原有候车及单车区域放大,路过的市民有了歇脚的空间,社区居民亦有了举办活动的场地。广场与北侧6号楼的一层住户脱开,既达到了视线的隔离,也为改造成社区底商预留机会,尽可能实现多方受益。另一半场地设计为共享的绿地花园,由街道带领居民共同运维,实现一定程度上的共营共建。

城市公共空间的真正激活既要有自上而下的政府引导,有中间力量的设计师带动,又依赖自下而上的居民有保护意识地参与和维护。只有提升归属感与责任感,才能真正实现公共空间的改造价值。

4 结语

尽管现阶段围墙不可能完全打破,带着向好的心态重塑新的边界依然是当下应该思考和解决的事,将冰冷、单调的城市界面变得温暖而多样是城市更新中每一份子的责任。小关公园的改造,浓缩了城市市井与理想花园,不仅是对围墙及两侧空白区域的激活,更以自身为圆心带动周边区域成为城市交往的中心(图15),是依托于交通枢纽之下城市与小区之间边界空间的结构性变革。

以边界为锚点,继而以一种温和渐进的方式系统性地缝合区域,是打破围墙分割、激活失落空间、优化城市界面、实现以点带面的有效手段。当线性阻隔的围墙变成包容人群多样行为的介质,在走向冷漠的后疫情时代,为人们提供共享故事的机会和交流的可能(图16),在这一点上,小关公园的设计对重塑小区边界和优化城市公共空间有着重要的意义。

图片来源

所有图片均为作者自绘或自摄。