在笔墨构成的审美观照中超凡脱俗

2021-06-30黄建安

黄建安

一

“有一种画,初入眼时,粗服乱头,不守绳墨,细视之则气韵生动,寻味无穷,是为非法之法。唯其天资高迈,学力精到,乃能变化至此。”(清·王昱)

把这句一百多年前的画论拿来品评曾宓的字画,是再恰当不过了。

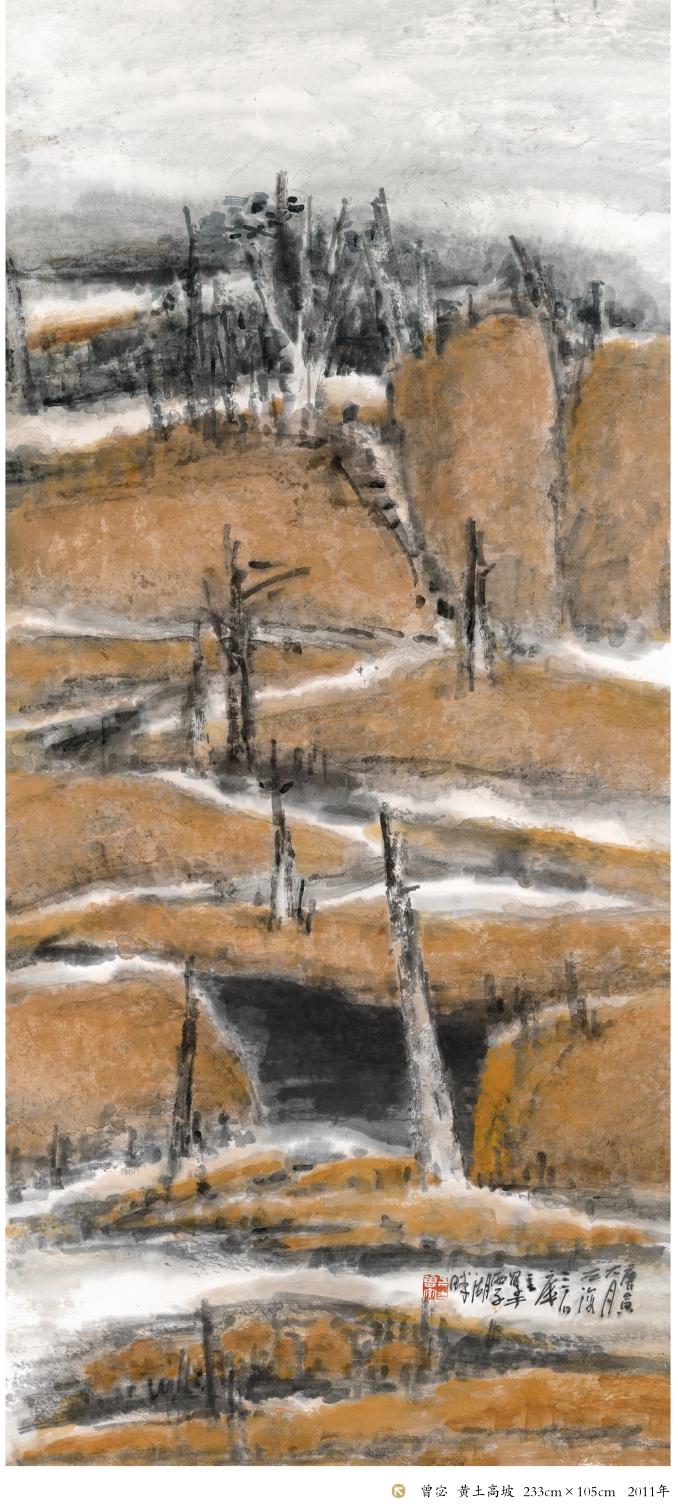

宿墨苍莽,歪歪斜斜的物体走势,幽暗,厚重,水渍弥漫,墨气夺人。然而又有一股特殊的笔墨气质在吸引着我们:那隐显在宿墨里沉静幽深的形态、色调、意趣、韵律、线质,朴素稳定而又灵动多变, 那种凌空蹈虚的审美光华,以及苍凉孤寂的生命质感,无不具有谜样的魅力,深深地触动着我们的心灵。虽然看起来有些艰涩生僻,让人一下子无法读得通透,但正说明这是一种需要持久注视和反复深味的艺术,要看进去会有一定的难度,同时也暗示着曾氏艺术所抵达的高度,因为有高度才会有深度和难度。

二

艺术作为高层次的精神存在, 形态直观但义理深奥,具有一种玄冥、抽象的隐秘结构。尤其是中国画里的大写意笔墨及其构成,这种表面上是形式层面的,然而究其实质却又是落在精神方面,看似简约实则高深莫测,其意趣最难捉摸。它既体现了作品形式的艺术高度,同时又包含了创作者的精神深度,从而使笔墨具有精神和形式两个向度。

从艺术本体的角度讲,艺术创造的高度主要还是体现在语言上,它涵盖了形式创造和精神力量两个方面。笔墨作为中国画的语言表现形式,是中国画艺术造诣的最终呈现,画面上的一切构成要素都是通过笔墨来实现完成的。“笔墨者,艺之总归,术之微要”(石鲁),笔墨的高度实质上反映了作品的人文高度及其艺术深度,是中国画艺术高度的根本与归宿。没有笔墨,一切等于零。这既是中国画艺术评价的首要标尺,也是中国画美学判断的终极价值观。那些仅仅停留在表面上翻新出奇的新面貌,或以描摹周致以形媚俗的画作之所以难以持久而不耐看,说到底,就是因为笔墨质量的低劣与浅薄。尤其是在影像技术高度发达的今天,绘画的图像记录功能日趋弱化,笔墨的独特风采愈显珍贵。

曾宓的画,给我们最初也最具迷惑力的感受,无疑是他那独特的笔墨魅力。这说明在对他作品的直观感受中就已凸现出了我们对中国画的价值取向,即艺术中的语言魅力这一本体核心环节。

三

“画中三昧,舍笔墨无由参悟”(黄宾虹)。

从笔墨语言出发,是把握曾宓艺术精粹的直达门径。

曾宓深知,历史的厚土滋养着我们今天的生活,将本民族基本特征的文化痕迹保存在艺术作品中的深远意义,以及捍卫艺术母语之纯洁的重要性。因此,他将着力点放在笔墨这一语言根本要素上,深入探求,反复锤炼,然而又不是孤立地为笔墨而笔墨,而是创造性地以构成来统领笔墨,让笔墨与形态构成有机地联为一体,使笔墨始终为画面构成和意境表达服务,并时时处于生动鲜活的开放发展状态之中。所以他的笔墨一方面坚守传统精义,同时又以开放的姿态广泛吸纳能丰富笔墨表现力的东西,唯一需要坚持的就是一切要素如色、块、光、影及外部景象等等,都必须经过笔墨的过滤净化,即彻底笔墨化,以此来保证其笔墨的纯洁质地。这就使得他的笔墨具有坚守与开放并存的灵活性,真正能够做到古今相融,与时俱进,并有着纯净高华、厚重新颖的艺术表现力,透露出一种对本土文化发展的自信与从容。这在当今与西方文化相抗衡的国际化软实力对阵中,坚守笔墨的独立性、纯洁性以及可持续发展的兼容与开放,其重要意义不言而喻。

所以他执着于自己的文化传统,并以此作为创作的推动力,在传统笔墨的智慧中取精用宏,把传统的重轭转化为创造性拓展,在传统和创新、自我和当下之间,乃至在泛国际化的当代艺术语境里,找到凛然独立而又和谐共处的平衡点,最终建立起厚重高华的宿墨王国。

四

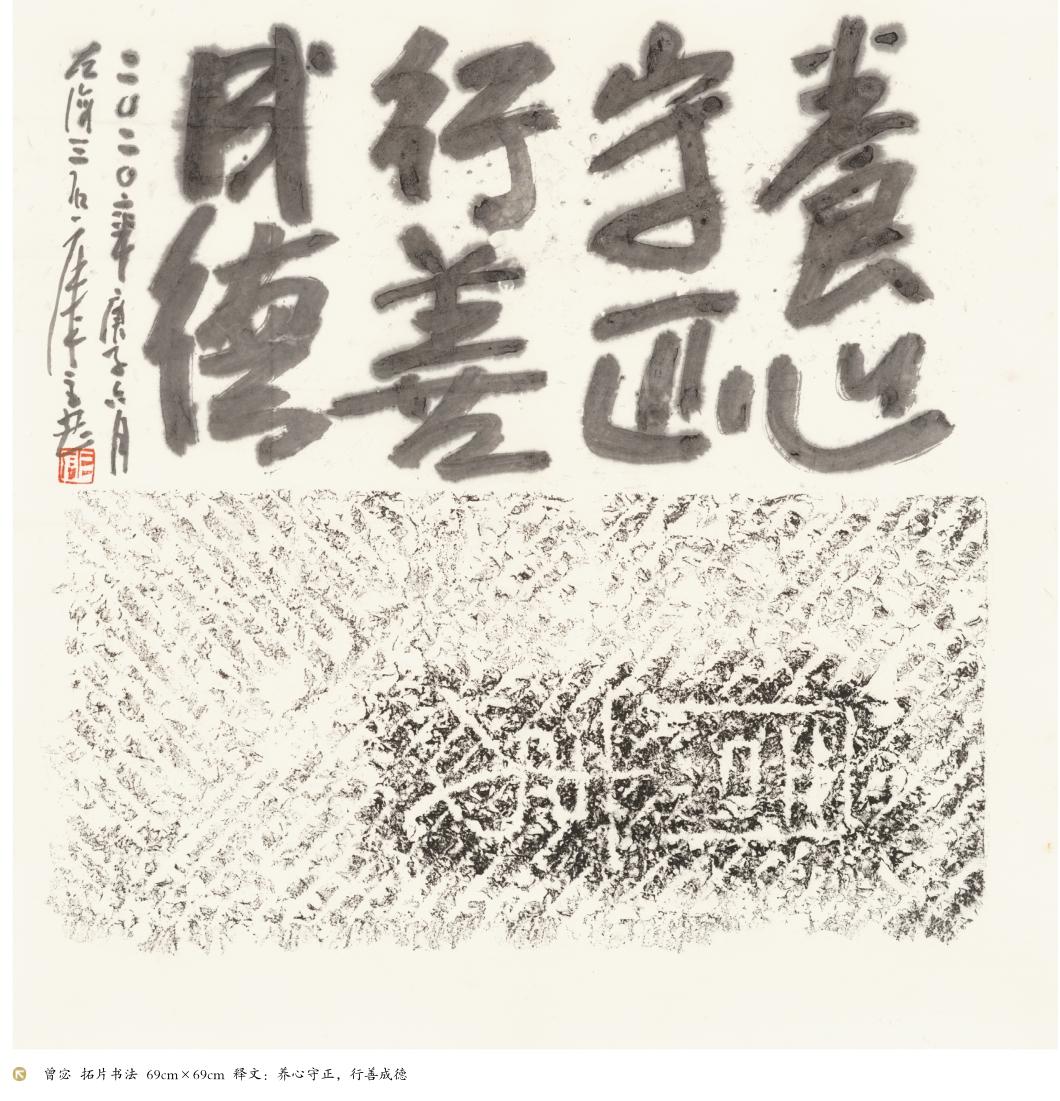

宿墨是曾氏艺术的独门内功,既是他的笔头利器,更是他的言辞特色。

在中国画的笔墨技法发展上,潘天寿、黄宾虹、林风眠在笔墨、构成、色彩这三个方面的视觉表现上都做出了不同的杰出贡献,而曾宓则将重点向墨的深化这一方向推进。

为了追求厚重的美感,他选择了宿墨。

趣味选择即寻求真我,偏好宿墨当然是一种绝对自我的美学意识,也是对平庸肤浅美学的逃离。

虽然是沿着黄宾虹开创的以黑、湿、重为特征的浑厚华滋和潘天寿的凝重峭厉的墨法路线前行,但曾宓比他们更黑、更湿、更厚。曾宓正是在这种更为极端的美学取向中突破超越,扩展了中国画的审美领域。

他的画常以黑密似铁的风貌示人,粗粝、浑朴,别有一种混沌初开的蛮荒气象,杳杳漠漠,晦涩生拙,一般人难以理喻。然而他始终朝着这条荒寒险峻的幽美孤峰寂寞前行,潜心培造,所以在他的笔墨里还含有一种险劲峭厉的机锋,深沉内在,而厚实持久的本质亦孕育其中。

宿墨语言的娴熟运用,在他半个多世纪的精心锤炼下,已臻炉火纯青、出神入化的境地。其厚而不滞、淡而有神的墨采风韵,雄浑苍茫、生辣刚拙的线质意趣, 一笔下去即充满了骨趣、墨趣、水趣的丰富层次,似断崖残碣斑驳的那种历尽沧桑风雨所烙下的蹉跎质感、苍凉意境,使这陈旧易脏而又不易翻新的宿墨焕发出新鲜活泼奇逸神秀的动人魅力,为中国画的墨法深化开拓出一片新的林间空地。这种墨法上的大匠手段,黄宾虹、潘天寿之后只他一人。

所以,欣賞曾宓的艺术, 必须从宿墨开始。因为那是他心灵靠岸的地方,也是其艺术命脉之所在。

五

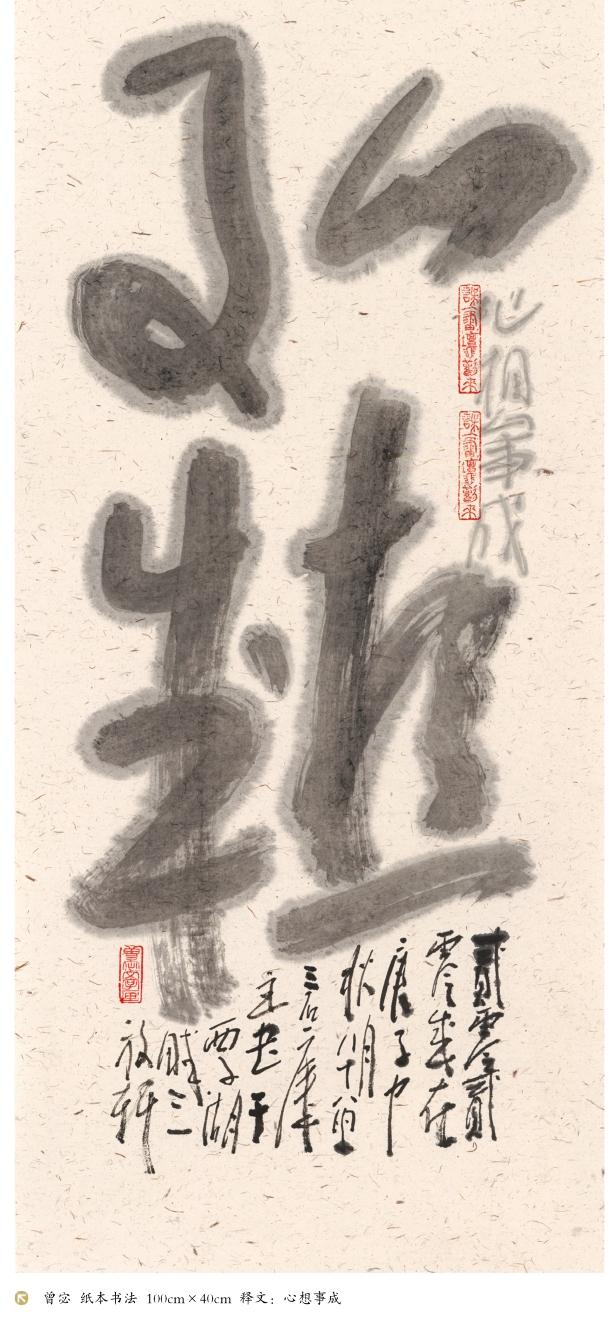

中国画以线为主,文人画更是强调以骨为本,但只要以写为法,骨便在其中矣。所以深谙传统精义的曾宓,虽然对墨的表现潜力的深入开掘不遗余力,但这丝毫不意味着对笔的怠慢,且以此为抓手,把“以骨为质,以写为法”作为自己创作上的践行纲领。

骨法為本, 必然要强化中锋运笔,在此基础上生发出种种技法功能。曾宓的笔法并不复杂,通常是长锋饱墨,凌空直落,纵横磊落,骨力劲健,与渗化淋漓的宿墨浑融重合,形成中浓外淡的骨趣墨韵,线条的空间感运动感非常强劲,具有一种骨力四射的刚健气场。

尽管他的画墨重水多,整体上混茫一片,但却能重而不滞,肆而不流,浑沦中反有骨格峻拔、神韵清华的气象。这种骨趣美感,完全得力于他的以写为法,是建立在书写性的方法和写意精神的表达这一审美理念之上的,这也是中国画在表达意识上和手法运用上至为关键的核心所在。

六

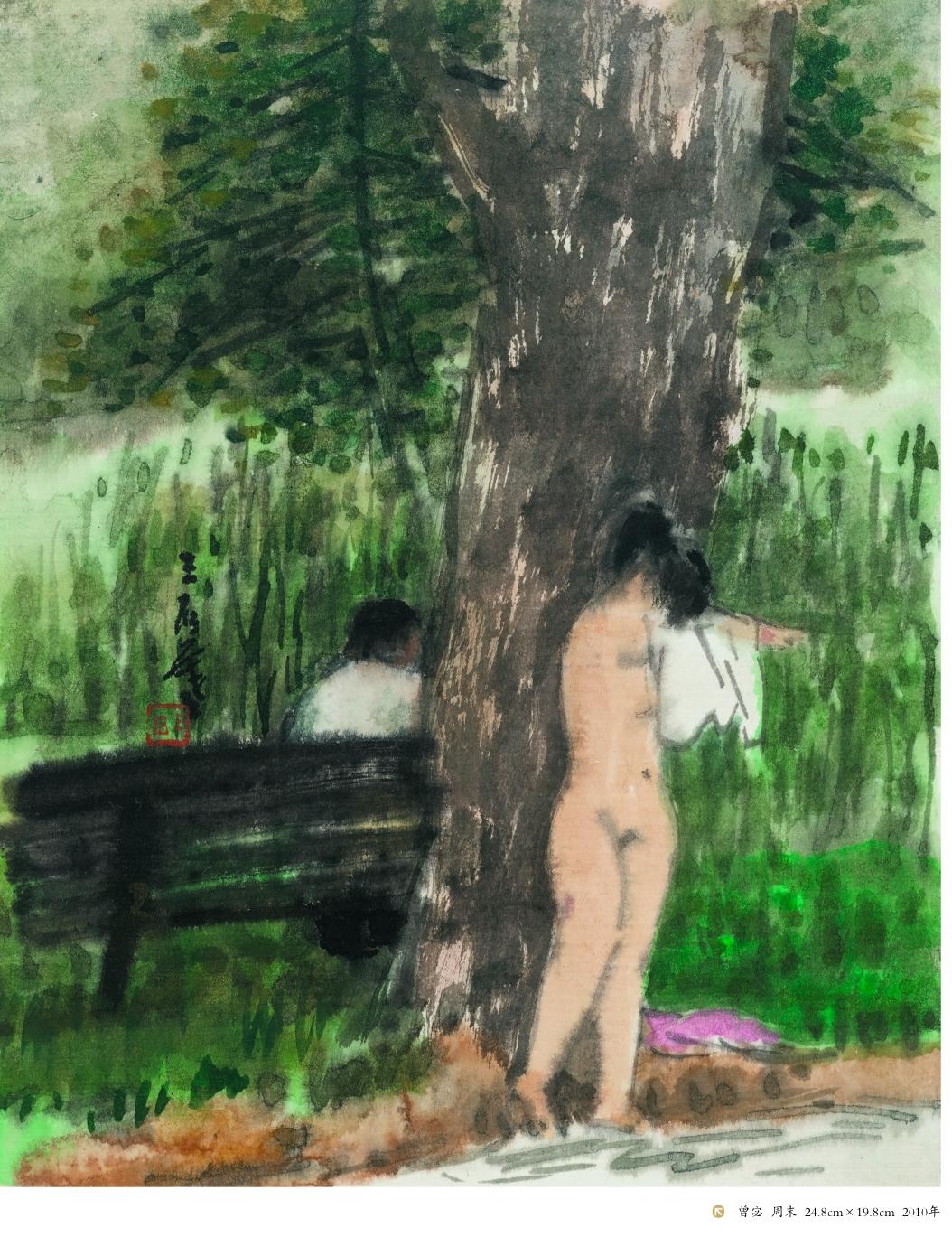

曾氏之作,深沉、幽远,带有哲思,是一种宁静而深入人心的艺术。宿墨的沉郁、凝重, 犹如永恒的静寂,又像是一幅情绪化了的思辨式画面,高雅、简洁,而又深刻。

作为一种生命的呈现方式, 曾宓笔墨的暗黑沉郁气质,除了艺术趣味上的偏好之外,应该还有生命的孤寂意识隐喻其中。

它的深沉幽静,单纯而丰沛。那种刚拙之笔,涩重之墨,雄直之气,幽远之境,肃穆孤寂而又清雅高华。其中包含了功力、学养和人生历练,既是灵魂血脉的自我呈现,更像是法天归真永不褪色的恒久心声。这种深沉内在的特质与诗性,往往能把观看的思绪远引至画面之外。

凝重的水墨似同沉浮,粗犷的线质也如挟带着沧桑,那些粗粝的墨渣和肆意渗化的水渍,总让人有一种沧桑沉浮之想。

这种浓郁的形而上的沉思气质和诗意,便是溢出于笔墨之外的人文精神。

其中既有庄禅之逸,也有孤愤之情,更有墨戏之趣。

他使我们不单是停留在笔墨的外在形态,而将我们的感受逐渐引向思想深处, 并在把玩笔墨之美的同时超越形式,去抵达艺术境界的高处,即人的生命本质的探求与悟想。这也是一切艺术之高级形态的最深刻的特征。

因此,看过他的画之后,再回头玩味,你就会觉得有一种绵远而苍凉的思绪在心底里飘荡。

这种超越画面图像而引发的形而上的直觉表达,正是艺术境界的高深标志。

如果理解不了这些, 就无法让想象在苍茫浑沦的宿墨意境之中驰骋,也就永远体味不到那种艰涩深沉中的奇特瑰丽和幽情美趣。

七

欣赏曾氏书画,难在真正进入他的笔墨内涵。不仅要把握宿墨、书写性、构成、骨法、色彩、变形、光影、细节完善等这些曾氏艺术的特质和关键点,更重要的是体味其中的人文内核,由此才能从视觉层面进入精神层面,才能领略什么是中国画的高境界和大气象,以及曾宓在中国画发展史上的重要地位。

早在30多年前,周昌谷就论道:“三石楼主者,其人朴,其画也朴,重内美而不尚浮华。当今繁华世界,知此者当寥若晨星矣。”

现在,曾氏画作声誉日隆,已成为人们竞相追捧的宝爱之物,然而能真正懂得其笔墨内美的人却依然是寥若晨星。

因为真正的艺术欣赏, 只有与功利的欲望断离之后,在纯粹的审美体验中,才有可能触发共鸣,从而进入灵光闪耀的瞬间时刻。那是美的光芒彻底照亮心魂时的永恒一刻,通透、明晰、高华。所以审美之时必先澄怀,然后才谈得上观道、卧游、畅神。否则,一切的美好都将逃之夭夭。

八

只有保持单纯、感性的原初心地,我们才有可能从曾宓的绘画或书法作品里,领略并体悟到其中的超凡手法及深刻意蕴,在那些气势磅礴或逸趣隽永的尺幅面前,感受到寄寓在才情飞扬的笔墨之中的无限丰富性,那种辽阔、高远、幽深的人文情怀,和那视觉构成背后的孤寂深沉而又激情澎湃的生命张力。从而使我们满是尘垢的心灵在这高蹈远引的精神洗礼中获得一时片刻的沉醉,同时也把我们的心智和品位牵引到一个绝对的高度,让我们的视线永远向那璀璨而高洁的美丽星空仰望!