评价任务如何呈现才利于学

2021-06-30徐虹

徐虹

摘要:以“评价任务如何呈现才利于学”为主题,观察苏教版小学数学三年级下册《认识面积》一课教学,研究评价任务如何呈现更利于学生真实学习的发生。观察发现,评价任务的呈现需要有合理的评价任务,整体呈现评价任务更利于学生创造信息,评价任务的呈现也应关注学习兴趣。

关键词:评价任务;观察报告;《认识面积》

课堂是学生学习的主阵地,我们希望学生的学习能真实地发生,能在课堂上有所收获甚至有所突破。经过多次实践和研究发现,围绕评价任务展开的教学活动有利于学生学习的开展。同样的评价任务,教师呈现的方式不同,学生的理解不同,情绪投入也不同,学习的效果就会不同。那么,在设计好评价任务后,如何在课堂教学活动中更好地内嵌评价任务,帮助学生达成学习目标呢?

本报告试图以邱老师执教的苏教版小学数学三年级下册《认识面积》一课为例,研究评价任务如何呈现更利于学生真实学习的发生。

一、观察背景与方法

2021年3月23日,学校数学课程研究中心的教师对邱老师执教的《认识面积》一课进行了课堂观察,观察的主题是“评价任务如何呈现才利于学”。整个研究过程包括量表开发、观察与记录、教学思考等。

评价任务呈现的方式有很多种,本次课堂观察主要从“呈现内容的清晰度” “呈现方式的整体性”“学生的参与度”三个视角,围绕主题进行观察并填写观察量表。

二、观察结果与分析

本节课的设计非常清晰,以学习目标为导向,围绕认识面积、探索方法设计相应的评价任务。

学习目标如下:

1.通过观察、操作、比较等活动,初步认识并理解面积的含义,能准确描述;通过从具体事物中找到面积的表象,发展空间观念。

2.尝试用不同的方法比较封闭图形的大小,掌握数方格比较的方法。

评价任务如下:

1.看、说、找、摸生活中物体的面,并说出感受。(对应学习目标1)

2.找出哪些平面图形有面积,并涂色表示它的面积。(对应学习目标1)

3.比较两个长方形的面积大小。(对应学习目标2)

评价任务简约而不简单,从实物到图形,从具体到抽象,层层递进。我们观察的主要内容就是这3项评价任务是如何呈现的:(1)评价任务内容表达清晰吗?(2)评价任务的呈现是整体的还是碎片化的?(3)学生的参与度高吗?

(一)关于第一个评价任务呈现的观察与分析

评价任务的呈现比较清晰:教师通过提一个个小问题,连成一个任务串,由浅入深,引导学生认识并理解面积的含义。学生的学习积极性很高。教学片段如下:

师在教室里,两个同学用同样的速度擦黑板和课桌的桌面,谁先完成?为什么?

生擦桌面的先完成。

师为什么?

生因为桌子比较小,黑板比较大。

师桌子的什么比较小?

生(齐)面(积)。

师桌子的面比较小,黑板的面比较大。是的,物体都有面,它们的面有的大、有的小。在你的周围,你还能找到哪些物体的面呢?它们的大小又是怎样的?

生数学书。

师你找的是数学书的哪个面?

(学生拿起书,用手比画。)

师也就是数学书的正面。那数学书的正面和这本数学书是同一个概念吗?

(学生陷入思考。)

生不是,这个只是数学书的正面。

師也就是说,数学书的正面只是数学书的——

生一个面。

师那我们一起来摸一摸?摸的时候要注意什么呢?

生摸它的正面。

师然后呢?

生要有顺序地摸。

师你来示范给我们看看。

(学生示范。)

在上述教学片段中,教师从学生熟悉的情境导入教学。学生的主观代入感强,学习兴趣浓厚。举手的学生很多,有两个学生甚至站起来,眼睛紧紧盯着老师,好像在说“我来,我来”。教师从看一看、找一找到摸一摸,分步引导学生做些什么、怎么做、做到怎样。一次次的实践操作,给学生提供多次体验机会。从学生的反应看,教师布置的学习任务,学生听得明白,能很轻松地完成评价,对“面”的理解比较深刻。在这个教学片段中,教师做了两次引导:第一次,让学生说完整桌子的什么比较小;第二次,询问学生找的是数学书的哪个面。教师及时引导,不仅有助于学生理解面积的含义,还对培养学生数学语言的严谨性、规范性有深远的意义。

(二)关于第二个评价任务呈现的观察与分析

教师通过让学生完成学习单的方式整体呈现评价任务,分两步进行:(1)判断是否有面积;(2)涂色表示面积。任务要求简单、清晰。出示要求后,学生均能沉下心来完成,判断、涂色用了2分钟。

从观察到的学习单情况看,大部分学生能找出封闭图形的面积并涂色,正确率达到93.75%;只有2位学生把所有的图形都涂了色,可惜教师没有发现。

(三)关于第三个评价任务呈现的观察与分析

教师在出示第三个评价任务(见下页图1)后,请一位学生声音响亮地读题。小部分学生开始交流,大部分学生在学具盒中寻找辅助工具。学生没有出现无事可做的现象,他们对任务的要求应该是清楚的。

你能比较下面两个长方形面积的大小吗?

操作要求:

1.先自己试着比一比。

2.如果遇到困难,可以和同桌商量。老师也为大家准备了一些工具,请自行选用。

3.比较完成后,给自己的方法取个名字。

此项任务,邱老师给了学生整块学习时间(8:40—8:50,共10分钟)来探索、交流、反馈。前4分钟,80%的学生找到了一种方法;8分钟过后,超过半数的学生有了两种方法。我们观察到一对同桌:先是独立完成,一位用“把透明方格纸覆盖在长方形上”的方法(数方格法1)来解决,另一位用“把一个个小方格贴在长方形上”的方法(数方格法2)来解决;之后,他们展开交流,尝试对方的方法;当操作中碰到困难时,他们寻找原因,主动帮助对方。课堂调查发现:这题有26位学生用了“数方格法1”,18位学生用了“数方格法2”。

三、思考与建议

(一)评价任务的呈现需要有合理的评价任务

如果评价任务的设计没有考虑到内容的清晰度、方式的整体性、学生的参与度,那么评价任务的呈现就没有办法做到清晰、整体和有体验感。有时,教师认为表达得很清晰,但是学生却听不懂。那是因为教师在这一过程中,代入了相关知识,而学生没有这方面的知识储备。我们称这样的清晰为“伪清晰”。教师在设计评价任务时,应该设计符合学生已有知识水平和认知规律的任务,这些任务接近学生的“最近发展区”。

在引入面积的概念后,邱老师让学生说还有哪些物体的面时,如果再添加一个任务,一边说并一遍摸物体的面,那么,学生在描述什么是面时,就知道摸着课桌面、直尺面,体验感和可操作性就更强了。告知式的呈现,学生看似懂了,实际上并没有转化为他们自己的知识,对概念还是模糊不清。

(二)整体呈现评价任务更利于学生创造信息

评价任务的整体呈现,能够将“目标、任务、活动”集中在一起,形成一个“大事件”,有利于学生创造信息。但是,涉及的知识点比较多,对学生来说会有难度。这时,我们可以分步实施。如在第三个评价任务中,教师给了提示:先自己试着比一比;如果有困难,可以和同桌商量,或者借助老师准备的学具。这样,不仅维持了学生的学习欲望,而且帮助学生在能力范围内循序渐进。跟上一个评价任务相比,学生的思维水平有了明顯的提高。最后,教师追问:不借助工具,你是怎么试的?尝试穷尽学生的思维可能。

评价任务整体呈现,让学生有了整块的学习时间,有利于学生之间的互动。如在第三个评价任务中,学生从“独学”到“同学”,找到了4种解决问题的办法,实现了高质量的、有深度的学习。

(三)评价任务的呈现也应关注学习兴趣

学生感兴趣,才会愿意学,学习才是有效的。小学生由于年龄的特点,注意力容易分散,尤其是课末。如何激发学习兴趣、保持学习动机,使课堂变得生动高效,评价任务呈现的方式至关重要。

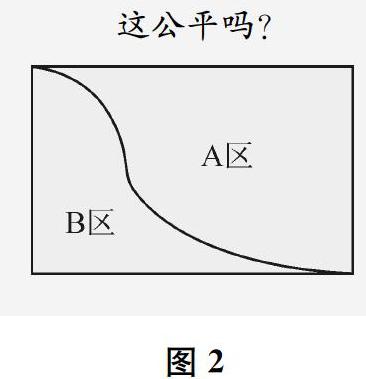

如在巩固练习中,教师出示图2后,提问:(1)两位同学扫地,一位扫A区,一位扫B区,公平吗?(2)两位同学跑步,一位绕A区跑一圈,一位绕B区跑一圈,公平吗?

这公平吗?

从现实情境中学生感受到面积和周长的区别,产生内需:为什么要学习面积?面积和周长有什么不同?学习面积对我今后有什么帮助?从而调动学生的学习积极性,让他们认识到学习是自己的事情,更好地激励他们主动学习、爱上学习。