有轨运输无轨出矿联合工艺在某铜矿急倾斜中厚矿体中的应用及分析

2021-06-30马正林张丹丹刘明江

马正林 吴 苏 张丹丹 刘明江

(1.中铝国际工程股份有限公司昆明分公司;2.昆明理工大学国土资源工程学院;3.云南省中—德蓝色矿山与特殊地下空间开发利用重点实验室;4.中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司)

在金属矿床地下开采中,倾角大于55°、厚度为4~15 m的矿体为急倾斜中厚矿体[1],该类矿体开采在矿岩稳固的条件下采用阶段矿房法较多。20世纪60年代以来,有轨向无轨转变已成为世界范围内地下开采的一个显著趋势[2]。进入21世纪以来,我国井下采矿开始出现从有轨采矿设备到无轨的更替,实现了井下有轨采矿到无轨采矿的跨越[3]。随着我国井下采矿无轨化的发展,近年来,大型的装载或者运输机器(如铲运机)等在国内地下金属矿山普遍使用加强了采矿强度,取得了一定的经济效益[4]。戴超群等[5]在赣南某急倾斜中厚矿体提出了分段凿岩阶段矿房法开采新方案,采用机械化程度高的ZWY-60/15T0型扒矿机联合DKC12型地下矿用汽车回采,进一步实现了矿山高效开采和保障了采矿的作业安全。潘承武等[6]对急倾斜中厚矿体机械化开采技术进行了探索,调整矿房的采切布置,采用无底柱中深孔分段凿岩阶段出矿空场法回采急倾斜中厚矿体,提高了生产效率,降低了劳动强度,从而提高矿山生产技术水平和经济效益。师帅康等[7]以广西大新锰矿为例,根据实际生产情况对急倾斜中厚矿体的分段中深孔落矿留矿法进行了优化。吴沅声等[8]针对大新锰矿的特点,通过采矿方法的合理应用及机械设备的使用,充分回收矿产资源,达到安全高校的目的。高常华[9]研究了无轨机械化采矿技术与工艺在云锡低品位矿山倾斜及急倾斜中厚矿体的运用。

尽管地下开采的无轨化取得了重大进展,但由于我国地下金属矿山拥有较为悠久的开采历史,大部分矿山已形成一定规模且较为完善的有轨开拓系统,并不具备直接使用无轨出矿设备的条件。本研究结合某矿山开采工程现状,在急倾斜中厚矿体中运用阶段空场法开采时,提出了有轨运输与无轨出矿的联合工艺,通过优化采场底部结构和开拓采准系统,使矿山由有轨向无轨过渡。该方法既体现了无轨出矿的优点,提高了采场的出矿能力,实现矿山安全高效生产,又保证了矿山在现有开拓系统的条件下持续生产,逐步实现矿山的无轨化。

1 地质概况及开采现状

1.1 矿床赋存及开采技术条件

香格里拉某铜矿采场位于III号矿体9#~10#勘探线,赋存标高在4 170~4 120 m,矿体平均厚度为10 m,平均倾角为63°,属急倾斜中厚矿体。该采场的保有矿量为10.79万t,含Cu品位0.98%。III号矿体赋存于三叠系上统图姆沟组中部层位的第三段(T3t3)中,矿体大致顺层产出,含矿部位主要是大理岩、大理岩与板岩的接触部位;含矿围岩主要是矽卡岩和角岩,其次为大理岩,呈似层状。成矿与印支期中酸性岩浆侵入活动有关,严格受岩浆活动、构造和岩性控制,属多期次复成热液矽卡岩型矿床。矿体大都位于最低侵蚀基准面和地下水位以下,主要充水含水层组为弱~中等裂隙含水层。III号矿体局部直接顶板为岩溶裂隙水含水层。矿床属以裂隙含水层及岩溶含水层充水为主的水文地质条件中等类型。矿区岩层较坚硬,抗压强度较高,工程地质条件属以坚硬层状岩组为主的中等类型。该矿区开采多年,现状采空区变形诱发地面塌陷、开裂变形,及地表、地下水水质污染、泉水干枯等次生地质灾害。预测未来深部开采生产中产生的环境问题还会增多,矿山环境地质条件已由中等逐渐转变为复杂。

1.2 开采工程现状及存在问题

矿山的工程地质条件为阶段空场法的运用提供了有利的条件;为防止矿山环境地质条件的逐渐恶化,地表不允许崩落,同时位于最低侵蚀基准面和地下水位以下的矿体受水文地质条件的影响,使用崩落法将会面临较严重的地下水威胁。根据矿体产状、矿体赋存条件及开采技术条件,并借鉴同类矿山的经验[10],采场采用分段凿岩阶段空场法,即按矿块的垂直方向,将其划分为若干分段,并在矿房底部进行拉底,每个分段上采用中深孔凿岩向切割槽爆破,各分段采下的矿石崩落至矿房底部结构。现有开拓工程为平硐开拓,在III号矿体由上至下形成了4 170,4 120和4 078 m中段开拓工程以及4 033和3 973 m中段探矿工程。在开拓工程的基础上,形成了电机车有轨运输的方式,各采场采下的矿石经电耙漏斗底部结构运搬至矿石溜井,下放至中段运输平巷后装车外运,由10 t的架线式电机车牵引2 m3的矿车运至中段平硐口,单个采场的生产能力为100~150 t/d。

采场底部结构的布置形式:中段运输平巷沿矿体走向布置于矿体下盘,于靠近矿体的一侧向矿体掘进采场溜井,溜井高8 m。在运输平巷人行道一侧向上掘进人行材料井至电耙道水平。电耙道沿矿体走向布置于矿体脉内,沿电耙道走向每隔6 m布置1个漏斗,采用双侧漏斗的形式。掘进斗穿、斗颈并在漏斗上方掘进切割平巷进行拉底和扩漏形成最初的回采空间。矿块出矿底部结构见图1。

在矿山过去的开采过程中,一直采用这种电耙出矿的底部结构和有轨运输的开拓系统,且至今仍在运行,如果要放弃现有的一系列工程,重新设计并施工全套的无轨开拓系统和采矿工艺,则需要基建和技改的时间,不仅耗费工期和成本,而且难以保证矿山持续均衡生产的产能和效益。

2 有轨运输无轨出矿的联合工艺

本研究提出的有轨运输无轨出矿的联合工艺,是针对该矿山实现机械化和无轨化的需求,结合矿山生产实际,对分段凿岩阶段空场法的底部结构和开拓采准系统进行优化。

2.1 采场底部结构的优化

将运输水平之上的一个分段设置为无轨出矿设备(如铲运机)运行的出矿水平,每相邻2个采场设置1个采场溜井,将出矿水平的矿石溜运至运输水平。运输水平则是矿山现有的有轨开拓系统,出矿水平则是单侧堑沟底部结构,由集矿堑沟、装矿进路和出矿联道构成,见图2。

集矿堑沟为连接装矿进路与上部采场的受矿结构,且平行于出矿联道。当采场宽度小于20 m时(本次设计采场水平宽度11 m),采用单侧堑沟,集矿堑沟的斜面倾角一般采用45°~55°。出矿联道为平行于集矿堑沟,与装矿进路连接的巷道。装矿进路是连接出矿联道与集矿堑沟的巷道。装矿进路与出矿联道的斜交,交角一般为45°~50°。装矿进路的间距一般为10~15 m,长度不小于矿堆占用长度、铲运机的工作长度以及安全距离三者之和。

沿矿体走向每2个采场共用1个采场溜井,采场溜井的长度为8~10 m,铲运机在装矿进路中将矿石经出矿联道运至采场溜井,然后下放至中段运输平巷,以完成矿石从无轨设备的出矿水平到有轨设备的运输水平之间的运搬环节。

有轨运输无轨出矿联合工艺对采场底部结构的优化,体现在利用已有的有轨设备的开拓系统和运输方式,将采场的出矿水平提高一个分段,将无轨设备出矿和有轨设备运输有效地衔接起来,既发挥了铲运机无轨出矿设备的高效、灵活和安全的优点,提高了采场的出矿效率,使单个采场出矿能力达到200~250 t/d,又能够利用已有工程,保证矿山生产持续进行。

2.2 开拓采准系统的优化

本方案用采准斜坡道将各个分段凿岩巷道、出矿联道及中段运输巷道相联,并且延伸至下一个中段,该斜坡道在不同的时期承担不同的功能。在本中段采场建设时使得无轨设备可以进入各个分段中进行作业,如掘进凿岩、出渣、副产矿石以及人员的运输等;在本中段采场出矿时可用作导入新鲜风流的巷道;在本中段采场回采结束时可作为连接下中段的开拓工程,形成平硐+斜坡道的开拓系统,见图3。

有轨运输无轨出矿联合工艺对开拓采准系统的优化,关键在于采准斜坡道在采场建设和回采过程中发挥了重要的功能,并且形成后期无轨设备的开拓系统,促使矿山向无轨化和机械化的过渡。

3 联合工艺底部结构数值分析

3.1 岩体力学参数

III号矿体赋存于三叠系上统图姆沟组中部层位的第三段(T3t3)中,矿体大致顺层产出,含矿部位主要是大理岩、大理岩与板岩的接触部位,本次数值模拟选取采场的下盘矿岩类型为大理岩。以勘察报告的矿岩物理力学实验结果为依据,通过工程折减[11]得到相应的岩体力学参数,结果见表1。

?

3.2 围岩应力数值模拟分析

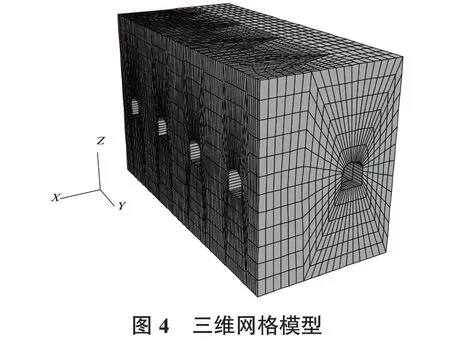

为了客观分析该联合工艺底部结构对矿体下盘围岩产生的影响,本次模拟选取采准工程施工结束时的状态,即排除开采扰动的影响。选取采场联合工艺的底部结构为分析对象,构建出矿联道与多条装矿进路垂直相交的巷道模型,巷道为无支护状态,断面为1/3三心拱,宽2.4 m,高2.6 m。计算模型尺寸为32 m×15 m×20 m(长×宽×高)。模型单元数为20 736个,节点数为24 818个,屈服准则采用莫尔—库仑(Mohr-Coulomb)准则,允许岩石产生大变形。三维网格模型见图4。

模型初始地应力采用矿山实际测量资料数据,竖直应力σZ=17 MPa,水平应力σX=25 MPa,σY=30 MPa。采用速度边界和应力边界作为约束条件[12]。

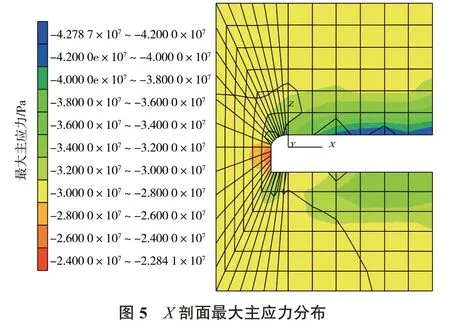

图5和图6分别显示了装矿进路剖面(X剖面)和出矿联道剖面(Y剖面)的最大主应力分布情况。X轴为各个装矿进路的走向,Y轴为出矿联道的走向。

由图5可知,装矿进路的顶板和底板出现了应力集中,其中顶板的应力集中较为明显,靠近集矿堑沟一侧有逐渐增加的趋势,为图中浅色和深色部分,其最大主应力值为42 MPa,该部分应力集中为装矿进路的开挖以及端部集矿堑沟的约束形成。在出矿联道的一侧出现了最大主应力的降低,为图中橙色部分,其最大主应力值为28 MPa,该部分区域应力释放值为2 MPa,上述应力变化为另一侧与之垂直的装矿进路的开挖卸荷引起。

由图6可知,出矿联道的顶板和底板出现了应力集中,其中顶板的应力集中较为明显,为图6中浅色和深色部分,其最大主应力值为34 MPa,该部分应力集中为出矿联道的开挖形成,多条巷道的平行开挖,导致应力集中区域叠加,使得在Y剖面中巷道顶板和底板的应力集中区域相互连接成连续的区域,而不再形成应力降低区和原岩应力区。

4 结 论

(1)有轨运输无轨出矿的联合工艺可运用于正在向无轨化开采转型的急倾斜中厚矿体采场中,这种联合工艺是对采场底部结构和开拓采准系统的优化,其作用是在目前部分大中型矿山已形成一定规模且较为完善的有轨开拓系统的现状下,保证矿山持续生产,促使矿山向无轨化和机械化的过渡。该方法可以在具有类似开采技术条件及工程现状的矿山中推广。

(2)有轨运输无轨出矿联合工艺的出矿底部结构分为出矿水平和运输水平。出矿水平由集矿堑沟、装矿进路和出矿联道构成;运输水平利用矿山现有的有轨中段运输平巷,以采场溜井将出矿水平与运输水平相结合。

(3)底部结构工程周围岩体的应力和位移变化呈现一定的规律性,出矿联道与装矿进路的交叉口处出现了较明显的应力集中;相邻2条装矿进路之间的应力集中与位移变化呈连续分布。应力集中和位移变化的影响范围为底部结构工程周围5 m,在此范围内应避免设置重要的工程,必要时采取支护措施。