减氮适水对冬小麦光合特性与土壤水氮分布的影响

2021-06-29庞桂斌张立志徐征和杨金梁牟晓宇

丛 鑫 庞桂斌 张立志 徐征和 杨金梁 牟晓宇

(1.济南大学水利与环境学院, 济南 250022; 2.山东省水利科学研究院, 济南 250014)

0 引言

华北平原是我国重要粮食产区,其粮食产量占我国粮食总产量的20%[1],冬小麦-夏玉米轮作是该地区的主要种植模式。粮食产量提高在很大程度上依赖于水肥的投入。在生产中为了追求高产量往往投入大量的水肥,过量的水肥会造成土壤剖面硝酸盐积累和地下水污染。华北平原粮食种植区普遍面临着地下水超采[2]与污染[3]的环境问题。

有研究指出,水氮管理在提高粮食产量和水氮利用效率、减少氮素损失方面具有很大的潜力[4-5]。关于华北平原灌溉量与施氮量对冬小麦水氮利用效率、光合特性和产量的影响研究很多,但通过试验所得适宜水氮量并不一致。吕广德等[6]在山东省泰安市以“泰山28”冬小麦为研究对象进行试验,发现450 m3/hm2和180 kg/hm2的水氮互作处理可显著增强冬小麦干物质转化和旗叶的光合能力,从而增加了籽粒产量;张经廷等[7]在河北省进行冬小麦水肥试验,提出基于作物相对产量的水肥耦合类型的评定方法,确定了150 mm和120 kg/hm2的水氮组合协同增产效果最为明显;史辛凯等[8]在山东省兖州市以“烟农1212”为研究对象进行试验,发现在维持拔节期和开花期0~40 cm土层相对含水量均补灌至70%的灌溉水平下,210 kg/hm2的施氮量可以显著提高氮肥利用效率。上述研究中最佳水氮量的不同可能是由于冬小麦品种、种植区域土壤或气候的差异性而导致。

本研究在华北平原高水肥的生产基础上,通过减氮适水来调整设定不同的水氮方案,研究水氮协同对冬小麦生育期内土壤水氮分布、淋失以及冬小麦光合特性、产量的响应,以确定最佳的水氮方案,在保证冬小麦高产的前提下,提高土壤蓄水的利用水平,降低硝态氮在土壤中的积累与淋失,缓解过量施肥造成的效益降低与环境污染,为华北平原在节水减肥环保条件下实现冬小麦高产提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

2018—2019年冬小麦生长季,在山东省灌溉试验中心站(36°34′N,116°50′E)利用水肥渗漏池小区进行田间试验。试验田地势平坦,地力均匀,前茬作物为夏玉米,土壤质地为壤土。冬小麦播种前试验田0~20 cm土层土壤含有机质质量比10.89 g/kg、全氮质量比1.07 g/kg、碱解氮质量比87.60 mg/kg、速效磷质量比22.26 mg/kg、速效钾质量比83.98 mg/kg。0~100 cm 土层平均土壤容重为1.57 g/cm3,平均田间最大持水量为25.6%。冬小麦生育期总降雨量为100.5 mm,自然降雨量分布见图1。研究区自然降雨量少且分布不均,不能满足冬小麦高产生长发育的需要,需补充灌溉。

1.2 试验设计

采用水氮二因素三水平完全组合设计,3个供水水平,分别为减水(W1,60%ETc(参考作物需水量),300 mm)、适水(W2,75%ETc,370 mm)和足水(W3,ETc,495 mm);3个施氮水平,分别为施氮量优化45%(N1,180 kg/hm2)、施氮量优化23%(N2,255 kg/hm2)和高氮(N3,330 kg/hm2),3次重复,共27个小区,小区面积6.67 m2。小区灌溉分为4次,灌溉量见表1;小区施肥分为2次,于播种前施基肥,其中磷肥(过磷酸钙)为150 kg/hm2,钾肥(硫酸钾)为150 kg/hm2,同时施入50%氮肥(尿素);拔节期追施剩余50%氮肥。供试冬小麦品种为“山农28号”,于2018年10月16日播种,播种量130 kg/hm2,2019年6月1日收获。其他管理措施同一般高产大田。

表1 试验区冬小麦生育期间灌溉量

1.3 测定项目与方法

1.3.1土壤含水率和全生育期土壤耗水量

在土壤深度为20、40、60、80、100 cm处安装中子探针实时监测冬小麦全生育期土壤体积含水率变化,将其转化为质量含水率(SWC,%)。

全生育期土壤耗水量(ΔS,mm)的计算公式为

ΔS=WH-WS=hρ(SWCH-SWCS)×10/100

(1)

式中WH——收获后蓄水量,mm

WS——播种期蓄水量,mm

h——土层深度,cm

ρ——土壤容重,g/cm3

SWCH——收获后含水率,%

SWCS——播种期含水率,%

(2)

式中NL——硝态氮淋失总量,kg/hm2

n——淋溶液收集次数

CNLi——硝态氮淋失质量浓度,mg/mL

Vi——淋溶液体积,mL

S——小区面积,m2

1.3.4产量

收获时,从每个地块随机抽取1个1 m2样方由人工剪穗。最后用脱粒机对样方冬小麦进行脱粒,自然风干后称量,换算为实际产量(Y,kg/hm2)。

1.3.5旗叶叶绿素相对含量

在冬小麦抽穗期与灌浆期,用日本SPAD-502 Plus型叶绿素仪测定冬小麦旗叶叶绿素相对含量(SPAD),在09:00—11:00对每个处理3个重复中的3株冬小麦的9片旗叶叶片进行测定。

1.3.6光合参数

在孕穗期和灌浆期灌水2 d后测定旗叶的光合生理指标。用Li-6400型光合作用测定系统(Li-cor, 美国)选择晴天(09:00—11:00)对每个处理的3个重复中的3株冬小麦的9片旗叶叶片测定叶片光合速率(Pn, μmol/(m2·s))、气孔导度(Gs,mol/(m2·s))、蒸腾速率(Tr, mmol/(m2·s))和胞间CO2浓度(Ci, μmol/mol)。

1.3.7光响应曲线

在冬小麦灌浆期测定光合作用的同时,在0~1 800 μmol/(m2·s)光照范围内设置12个光合有效辐射(PAR)(0、50、100、200、400、600、800、1 000、1 200、1 400、1 600、1 800 μmol/(m2·s)),测量各处理旗叶的净光合速率(Pn)。通过直角双曲线修正模型[9]对光响应曲线进行拟合,可以确定表观量子效率α、最大净光合速率Pn,max、表观暗呼吸速率Rd、光补偿点LCP和光饱和点LSP指标。

1.4 数据处理

采用Excel 2010和SPSS软件整理数据,以Excel 2010和Surfer 15软件作图,SPSS软件进行方差分析和多重显著性比较,表中每个指标值均为3个处理的均值,采用LSD法对数据进行显著性检验。

2 结果与分析

2.1 冬小麦生育期土壤含水率分布

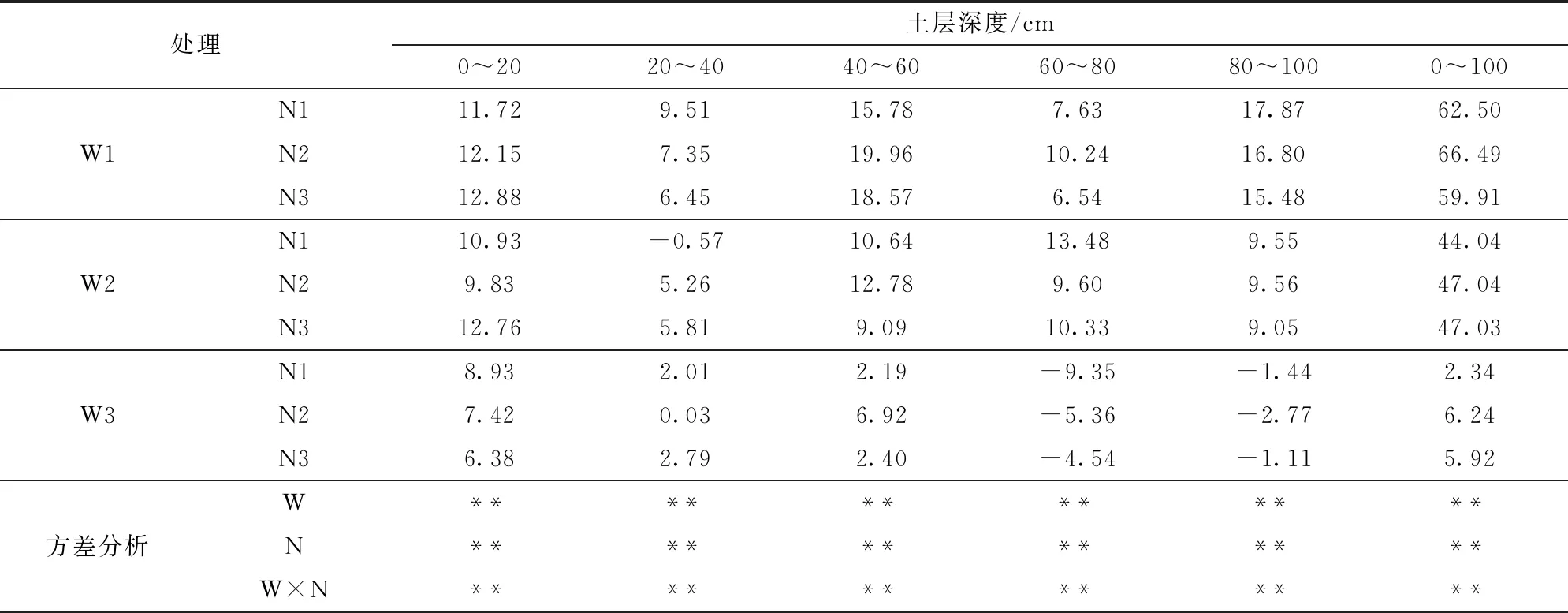

图2为冬小麦生育期0~100 cm土层土壤含水率(SWC)的变化情况。随着生育期的推进,不同处理下的SWC逐渐出现差异,不同灌溉量相对施氮量的SWC差异显著,整体由大到小表现为W3、W2、W1。从苗期开始到拔节期SWC虽总体在下降,但下降速度不大,且越往深层下降越慢,这是因为冬小麦该阶段需水量较小;随着后期试验灌溉量的不同和冬小麦需水量的增加,W1处理相对其他处理的SWC在灌浆期显著较低,明显不能满足冬小麦的生长需求,会影响籽粒的灌浆程度,导致产量下降。在相同灌溉处理下,SWC在不同施氮处理下,总体由大到小依次为N3、N1、N2,这说明适量施氮才有利于冬小麦对土壤水分的吸收。

进一步分析不同水氮处理对各土层土壤蓄水的消耗(表2)表明,在冬小麦成熟时,0~100 cm土壤总体耗水量随灌溉量的增加而减少,在相同灌溉定额下随施氮量的增加呈现先增后减的趋势,水氮对各土层的耗水量均表现出显著性差异。其中,W3下60~80 cm土层含水率较播种前更高,说明W3下的土壤水分有所下移,利用程度相对较低。在不同施氮量下,W1平均比W2、W3分别多利用土壤蓄水16.96、58.13 mm,W1N2相对其他处理腾出了较多的土壤水分库容。减氮适水W2N2处理利用土壤蓄水量比高氮足水W3N3处理多41.12 mm。

表2 不同处理下冬小麦生育期0~100 cm土壤耗水量

2.3 减氮适水对冬小麦旗叶光合特性的影响

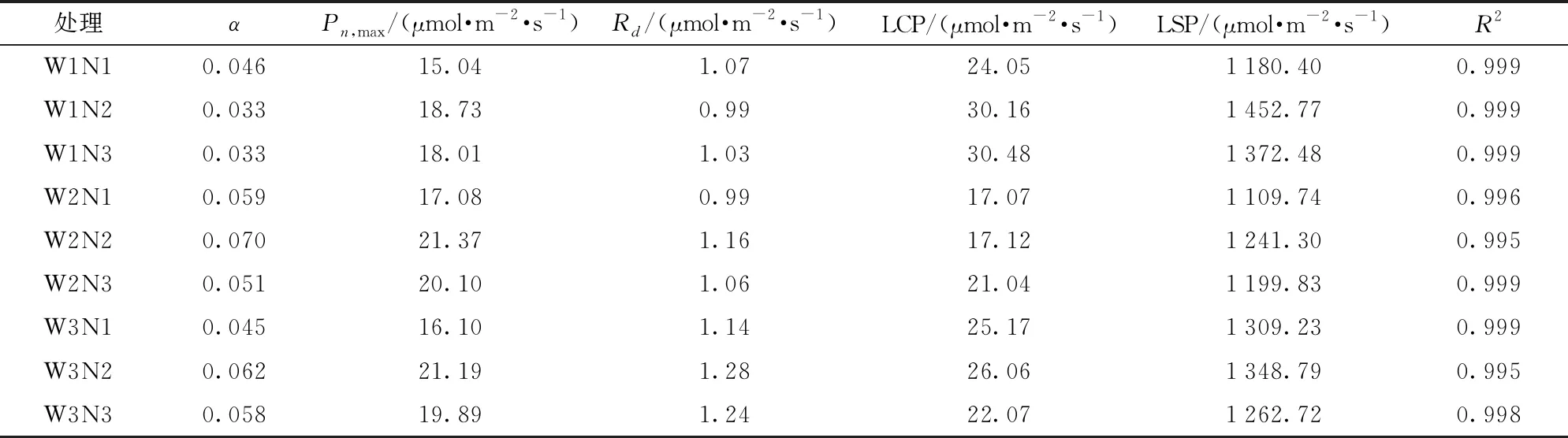

2.3.1冬小麦光合特性

由表3可以看出,冬小麦抽穗期的光合速率显著高于灌浆期。在抽穗期,仅施氮对Pn、Tr、Gs、Ci产生显著影响。因此,此时期氮对冬小麦光合特性的影响明显大于水和水氮交互效应,这说明适量的抽穗水就可以满足冬小麦叶片光合作用的需求,过量灌溉对提高冬小麦光合特性没有显著影响。

表3 不同处理下的冬小麦光合特性参数

在灌浆期,灌溉、施氮对冬小麦叶片Pn、Tr、Gs、Ci均达到极显著水平;水氮交互作用对Pn达到显著水平,对Tr、Gs、Ci达到极显著影响。不同水氮处理下,叶片Pn、Tr、Gs随水氮的变化趋势一致,仅Ci呈相反变化趋势。具体表现为:在相同施氮水平下,叶片Pn、Tr、Gs在不同灌溉水平下由大到小表现为W2、W3、W1,且W2和W3显著大于W1,但二者差异不显著。这说明在底墒、拔节水和抽穗水的基础上,适量的灌浆水能显著提高灌后冬小麦的光合速率。在相同灌溉处理下,光合速率由大到小依次为N2、N3、N1,N2、N3下Pn显著高于N1,但N2、N3之间差异不显著,说明减氮可增强旗叶光合速率,高氮并没有表现出优势,反而光合速率会有不同程度降低。不同水氮处理叶片Pn、Tr、Gs最大值出现在W2N2处理。

SPAD表现为随灌溉量与施氮量的增加先增后减的趋势,且相同灌溉下N2与N3、相同施氮下W2与W3之间差异均不显著,证明了高施氮肥与足水灌溉对叶片叶绿素含量均不会表现出优势。

2.3.2冬小麦光合响应曲线

图5为在不同灌溉与施氮条件下灌浆期冬小麦旗叶叶片的光响应曲线,不同水氮处理的冬小麦光合响应曲线有所差异。但各曲线在总体趋势上一致,表现为在0~400 μmol/(m2·s)下光合速率迅速增强,之后缓慢变化,在PAR为1 200 μmol/(m2·s)左右达到最大并趋于平稳。在相同灌溉下,N2处理冬小麦叶片在相同光强下的光合速率高于N3和N1处理。在相同施氮条件下,W2与W3下的曲线显著高于W1,从光响应曲线随灌溉减少而下降的幅度来看,N1下响应曲线间的光合速率下降幅度比N2与N3处理大,这说明增加施氮量可以改善水分不足对冬小麦叶片光合作用的影响。所有光响应曲线在PAR高于600 μmol/(m2·s)时,不同灌溉水平的光响应曲线间差距变大,这表明水分亏缺均会导致叶片对强光适应能力降低。

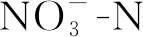

利用直角双曲线修正模型拟合光响应曲线计算出参数(表4)。可以看出,不同水氮下光响应曲线拟合较好(R2>0.9,P<0.01),均达到极显著水平,但不同灌溉量与施氮量对光响应曲线参数的效应不同。W2N2处理α最高,说明W2N2对弱光的利用最强;在W1下α随施氮量的增加而降低,在W2与W3下α随施氮量的增加先增加后降低,说明适量补水条件下,增施氮肥可以提高叶片对弱光的利用;在同一施氮水平下,α随灌溉量的增加表现为先增后减的趋势,说明适量增加灌溉可提高旗叶对弱光的利用。Pn,max在相同灌溉条件下均随施氮量的增加呈现先增后减的趋势,N2平均比N1与N3处理增加13.1%、2.4%。在W2下减氮(N2)处理Pn,max最高,说明减氮适水可提高净光合速率,过量灌溉和施氮反而会降低Pn,max。同时,不同水氮处理对Rd和Pn,max有相同的效应,说明减氮适水也增加了暗呼吸速率。而W2N2光补偿点最低,也表现出了较高的光合潜能。

表4 灌浆期不同处理旗叶光响应曲线的模拟参数

可见,W2N2处理可以提高冬小麦旗叶对光的广幅适应能力,对提高光合能力具有明显的作用。

2.4 产量与光合特性、光响应参数的相关性分析

各处理冬小麦产量(图6)表现出明显差异,W2灌溉水平下的各施氮处理产量明显高于W1与W3下相应处理,W2N2处理产量最高。

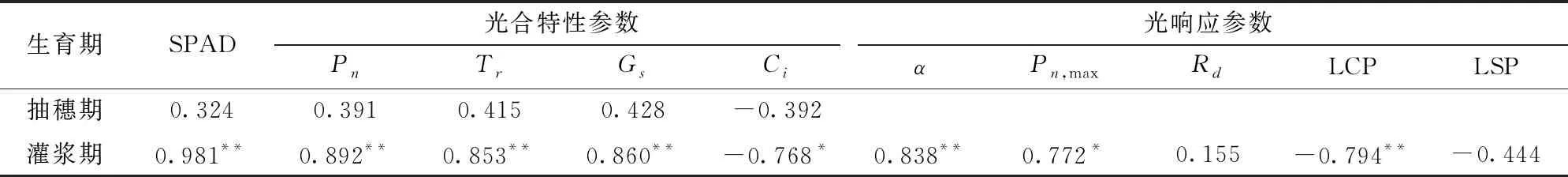

相关分析表明(表5)冬小麦产量与灌浆期的冬小麦叶片的SPAD、光合特性有着很高的相关系数,与光响应参数中α、Pn,max和LCP指标也存在一定相关性。产量与SPAD和Pn的相关系数高于其他参数的相关系数,说明灌浆期旗叶叶绿素含量和净光合速率对冬小麦光合产物的积累与转移影响相对较大,灌浆期可以通过水氮因素二者调节来提高冬小麦产量。另外,冬小麦产量会因旗叶Ci与LCP的增加而受到抑制。但产量与抽穗期冬小麦叶片的SPAD、各光合特性均不相关,这表明灌浆期的水氮并未对产量造成显著影响,且进一步说明了灌浆水对产量影响显著。

表5 产量与光合特性、光响应参数的相关系数

3 讨论

为了实现作物高产、高水肥利用效率和生态环境保护,农学家们提出了土壤-作物综合系统管理[15],以协调水肥的施用,实现产量与环境协调发展,本文的研究核心与此类研究理念相吻合。

众多研究[16-18]显示,抽穗至灌浆期的冬小麦光合作用直接决定着产量,水、氮对冬小麦的光合生理特性影响显著。本试验中,在分析冬小麦旗叶光合特性与产量的相关性中发现,在灌浆期旗叶的光合指标Pn、Tr、Gs与产量Y呈显著性正相关(表5),这与唐晓培等[19]在研究产量与光合特性关系时结果一致。曹树青等[20]发现,高产品种冬小麦灌浆期旗叶的光合功能持续高效,证明了光合与灌浆同步兴衰的观点。同样,在本研究中,W2N2处理的光合能力与产量均最高,这充分说明了灌浆期旗叶较强的光合能力对作物高产的重要性。

众多学者研究了水氮对冬小麦旗叶光合特性的影响。陈旭等[21]、石珊珊等[22]研究均表明水分亏缺使冬小麦旗叶叶绿素含量、光合速率下降,而适宜水分下旗叶光合性能得到显著改善,籽粒产量增加。本研究中,供水量495 mm(W3)和370 mm(W2)处理的SPAD、Pn、Tr显著高于供水量300 mm(W1)处理,表明低供水量下冬小麦叶片水分不足,导致气孔关闭,影响CO2从空气到细胞内部的扩散,Pn、Tr从而降低,这也与REDDY等[23]研究结果一致。文献[24-26]研究表明,合理的施氮量能显著提高冬小麦叶片的光合速率,但过量施肥会导致灌浆后期叶片早衰,降低光合速率。该观点在本试验中同样得到了验证,高氮(N3)处理无论在足水(W3)还是适水(W2)条件下均不能产生最佳的耦合效应,反而导致叶片光合性能下降。

在水氮互作对冬小麦光合速率的影响中,不同研究提出了各自的高光合速率组合[6,16-17],但其核心内容均是合理适度灌溉和施氮,这与本研究提出的减氮适水的理念相吻合。

4 结束语