“课程思政”理念指导下的跨文化能力培养

2021-06-28徐佳

徐佳

摘 要: “课程思政”理念指导下的跨文化能力培养强调兼具中国情怀和国际视野,学生除了掌握国际事务的处理能力之外,还要具备深厚的爱国情操。在“大学英语”这门公共基础课程中融入“思政”元素,把思想政治教育和跨文化能力培养结合起来,通过改革措施拓展跨文化能力培养路径,突出思想政治素质在人才培养中的首位度,为国际化人才培养提供保障。

关键词: 跨文化能力 思想政治 国际化人才培养

一、研究背景

2014年,習近平同志在第二十三次全国高等学校党的建设工作会议上强调“办好中国特色社会主义大学,要坚持立德树人,把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程”。随后,上海各高校率先开启了“课程思政”这一概念的探索之路,上海交通大学、上海师范大学、上海外国语大学等纷纷出版了各自高校将思想政治教育融入各科教学的案例和论文集,为全国其他高校提供了范式启发和借鉴。2017年6月,教育部召开了高校思想政治理论课教学质量年上海调研片会暨高校课程思政现场推进会,自此,“课程思政”作为一种助力全方位育人的教育模式,开始在全国范围内得到推广和践行[1](88)。

二、跨文化能力培养和思想政治教育的辩证统一关系

(一)“课程思政”的内涵

根据高校党建工作的会议精神和上海市各高校的率先举措,“课程思政”简而言之,就是高校所有课程都要发挥思想政治教育的作用。教师要深刻把握思想政治的价值意蕴,以课堂教育为主要渠道,系统规划思政教育的生成路径,落实立德树人的根本任务。具体来看,“课程思政”可以从三个方面分析内涵。从理论维度看,课程思政是对教育理念的发展,是指导各类课程与思想政治理论课同向同行,充分发挥其所承载的思想政治教育功能,形成“全课程育人”格局的一种教育理念。从发展维度看,课程思政是对新时代教师教书育人职责的深化和拓展。课程思政要求课程门门有思政,教师人人讲育人。从实践维度看,开展课程思政建设,并不是增开一门课或增设一项活动,而要挖掘各门课程所蕴含的思想政治教育元素,并融入课堂教学各环节,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一[2]。

(二)“大学英语”课程的跨文化特征

“大学英语”课程是高校非英语专业学生的公共基础课,兼有工具性和人文性。就人文性而言,课程的主要任务之一是进行跨文化教育[3](94-99)。语言是文化的载体,学习英语语言知识的同时学生还需了解国外的社会文化,增强跨文化意识,培养跨文化能力。从学习环境来看,我国大学生基本在中文环境下学习英语,同时受到中西方文化的影响;从教材内容来看,现行大学英语教材大多选用的是英美国家原版文章素材,学生透过不同的文化现象感受中外不同思维和价值理念的碰撞。学生要在接受英语文化的基础上,发扬中国文化。大学英语课程的跨文化特征明显,教师应抓住时机引导学生了解这些现象背后相关文化背景的认知、思维模式,通过语言习得实现汉语文化和英语文化的积极互动,加深对两者的理解,培养跨文化情感、态度和意识,提高学生的综合素质和文化素养,这也是“大学英语”课程思政的使命担当。

(三)跨文化学习和“课程思政”功能的一致性

毛泽东同志早在1944年就提出“我们的态度是批判地接受我们自己的历史遗产和外国思想。我们既反对盲目接受任何思想又反对盲目抵制任何思想。我们中国人必须用自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来”。毛泽东同志从大方向上指出跨文化学习就是要批判地看到和接受国外文化,增强文化自信,将国外文化去其糟粕,取其精华,为我所用。大学英语课程中的跨文化学习包括了解西方国家的风俗礼仪、文化常识、思维习惯,教师引导学生进行中外文化比较,探讨不同的价值观差异,理性处理好文化自信和包容开放的关系,不断地在开放状态中厚植爱国主义情怀,实现对学生思想价值的引领。在这一点上,跨文化能力培养和“课程思政”的功能是对等的,为“课程思政”的开展提供了可行性。

三、思政教学案例设计与反思

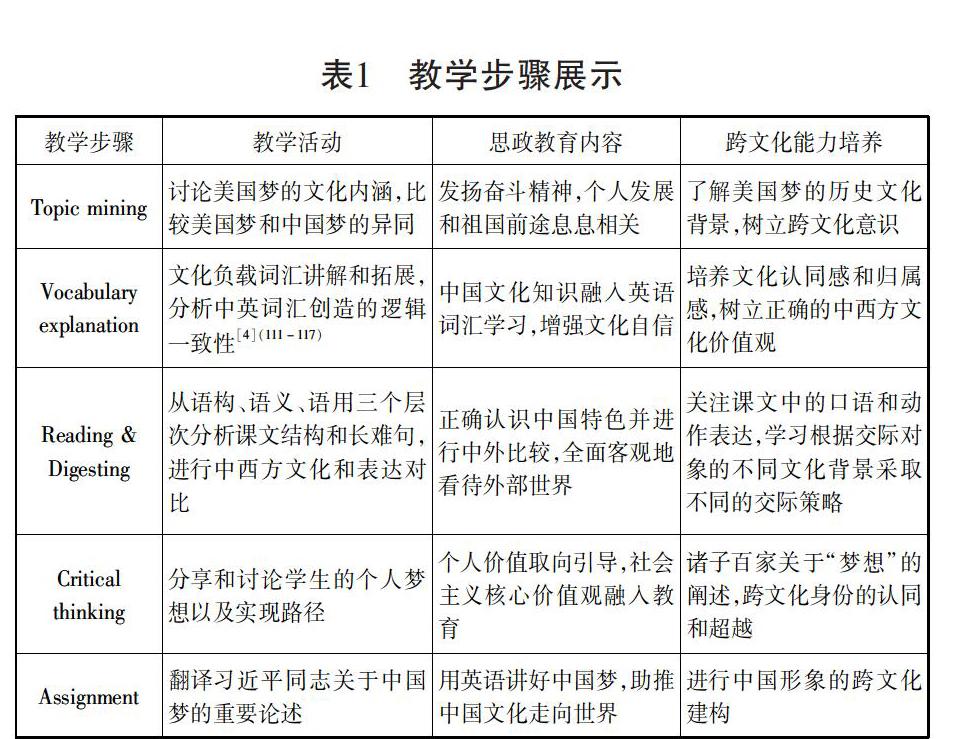

基于课程的特点,笔者以全新版大学英语1 Unit 4 Text A The American Dream为例,对照思想政治教育目标,进行教育教学内容的设计,探索把思想政治教育内容融入跨文化能力培养中的具体路径,并在任教班级进行实验性教学(见表1)。

(一)学生调查

学生是“课程思政”的参与方和服务对象,对于课程改革的成效最具发言权。本单元教学结束后,教师让学生从知识收获、能力收获和价值观收获等方面纂写报告并提交。很多学生提到原来中英两种语言的词汇构造有如此多的相似之处,英语的词根就如同汉语的偏旁部首,根据词根可以猜测词义就如同看偏旁猜测词义一样,提高了词汇学习的兴趣,了解到虽然是不同文化,但是思维逻辑存在一致性,从而对“人类命运共同体”有了进一步认知。不少学生对中国传统文化产生了浓厚兴趣。老师讲了儒家“大同世界”,道家“小国寡民”,墨家“兼爱交利”等教育思想,都是中国古代关于“国家梦”的阐述,中华文化在五千多年前就已经显示出独特性和前瞻性,对于中国文化更加自信,评价英语课程是一门宝藏课程并希望今后上课老师都能对中国传统文化做一些英文介绍。

(二)教师反思

长期以来,英语教材以西方原版材料为主,学生在学习过程中可能会受到西方思想文化的冲击,忽视自身的文化身份,思想观念偏离社会主义核心价值观。新时期,大学英语课程教育在培养跨文化能力的同时要把学生塑造成拥有中国情怀的社会主义建设者和接班人。此次教学试验尝试在思政范式下进行跨文化能力培养,对教学方式进行了改革,把词汇和篇章讲解和中国文化结合起来,引导学生客观地分析和比较中西方文化的共性和差异,辩证地思考自身的文化身份,有利于建立文化自信,强化母语文化身份的认同感。从学生访谈来看,思政范式下的英语教学给学生全新的国际视野,打破西方国家对世界话语秩序的垄断,能够帮助学生厚植爱国主义情怀,提高英语学习兴趣。虽然仅为一个单元一篇课文的教学尝试,但证明是可行的,把思想政治教育融入跨文化能力培养是一个长期的过程,还需要构建一定的课程体系,从其他方面给予改革性的支持,拓展跨文化能力培养路径。

四、培养路径拓展

(一)修订教学大纲

教学大纲是课程教学的指导性文件。大学英语课程是高校所有非英语专业的公共课,跨文化能力培养方面更多涉及的是各专业学生在英语技能上反映出的适合交际情景的公共性知识和文化意识。教学大纲的制订除了符合各专业的培养计划外,还要深入挖掘课程的思想政治元素,突出跨文化能力培养的德育目标,发挥课程的思想价值引领作用,培养出具有深厚愛国情操的国际化人才。

(二)提高教师思政素质

作为课堂教学中学生价值观念的引导者,教师肩负着“立德树人”的使命担当。对于英语教学中碰到的西方文化思潮和价值观,教师要强化政治敏锐性和鉴别力,理性地对待中西方差异,自觉抵制西方的敌对思潮和不良文化,引发学生的情感共鸣,启迪学生的理想信念,在进行跨文化能力培养时坚守住社会主义意识的形态阵地。

(三)构建文化生态课堂

从生态语言学角度构建“文化课堂”,将英语课堂看成一个开放型的生态系统并将其置于生态文化背景中,根据学习者自身和学习内容文化多样性的特点开展双文化教学模式,在教学内容方面关注中西文化内涵差异、人文风俗差异、民族心理、思维方式差异、价值观差异,并以此考查学生的文化理解力、洞察力和文化互动能力。学生在学习来自国外的文化精粹的同时,继承和弘扬本民族的历史文化遗产和优良传统[5](150-152)。

(四)基于需求层次设计教学任务

马斯洛需求层次理论提出,人的需求按照分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现的需求。“课程思政”理念指导下的大学英语教学要能满足大学生的成长需要,与马斯洛需求层次理论有一定程度的耦合[6](1-5)。教师在设计课堂教学任务时,可以选取当下热门的包含“思政元素”的新闻报道、名人演讲、国际辩论进行教学导入或资源补充,满足学生的不同需求,课堂上可以组织以听说能力训练为主导的教学活动,课后可以布置翻译、写作等任务,进一步提高语言技能的同时引导学生关注中国社会的发展,树立正确的文化观、价值观,培养民族自豪感[7](85-88)。

(五)充分开发第二课堂

第一课堂教学关键在于挖掘教材中的思政元素,找到思想政治教育和跨文化知识讲解的契合点,第二课堂要充分发挥补充作用,激发学生的兴趣和参与意识。如用英语讲好中国故事、传播中国声音的演讲、翻译、写作比赛,思政主题指导下的英文短剧表演,形成氛围,为学生跨文化能力提升提供良好的政治土壤,第一课堂和第二课堂相结合,时刻给学生人生启迪和正能量传播。

(六)开展“主题式”社会实践

实践是检验课堂教学效果最好的方式。按照跨文化主题和相关重大事件,开展“主题式”+“模块式”的实践活动,让学生动脑、动口、动手获得感性材料,通过头脑加工,从感性上升到理性,正确分析这些跨文化现象,在实践活动中感受祖国的发展,增强社会责任感。活动结束后举办专题教育,针对学生实践的具体内容,进行总结和分享。

五、结语

当今世界的经济、政治、社会和文化等各个方面都呈现出多元化状态,中国的崛起已经让世界瞩目,中国和西方的对话正逐步展开[8](187-192),英语作为世界通用语,是一门在其他国家文化土壤中孕育出来的语言,自然承载着他国文化因素,指引学生批判地接受他国文化,强调外传播中国文化的主体意识,培养具有爱国情操的国家化人才,是“课程思政”理念指导下培养跨文化能力的意义。

参考文献:

[1]陈华栋,等.课程思政:从理念到实践[M].上海:上海交通大学出版社,2020.

[2]课程思政“三问”:课程思政是什么?为什么?怎么干?[EB/OL].(2020-03-03)[2020-09-20].https://www.lipuedu.cn/yaowen/2020/0303/2707.html.

[3]张巨武.“大学英语”“课程思政”教学改革研究[J].西安文理学院学报,2020(6).

[4]席蕊.“中国风”对英语学习和教学的立体式融入[J].内蒙古师范大学学报,2019(7).

[5]杨冬杰,王维倩.大学英语文化教学生态失衡与对策研究[J].黑龙江高教研究,2013(12).

[6]黄海鹏.基于马斯洛需求层次理论的高校共青团思想政治教育新路径[J].长春师范大学学报,2019(9).

[7]陈敏,谢天言.基于学习需求分析的大学英语“课程思政”教学研究[J].江苏经贸职业技术学院学报,2020(3).

[8]孙祥飞.“中国梦”的本土阐释与异域想象[J].郑州大学学报,2015(1).

基金项目:泰州学院2019年教学改革研究课题“大学英语教学中的学生跨文化交际素养和能力培养研究”(项目编号:2019JGC12)。