庆阳北石窟寺砂岩表层风化特征与地层岩性的关系研究

2021-06-28张景科张理想郭青林李威昊

张景科,张理想,郭青林,李威昊,文 鑫,刘 盾

(1.兰州大学 土木工程与力学学院/西部灾害与环境力学教育部重点实验室,甘肃 兰州 730000;2.敦煌研究院 国家古代壁画与土遗址保护工程技术研究中心,甘肃 敦煌 736200)

庆阳北石窟寺,是甘肃陇东地区规模最大的石窟群之一,也是古“丝绸之路”上的一处文化遗存,始建于北魏永平二年(公元509), 至今已有1 500多年历史。现存窟龛296个,大小雕像2 126尊,宋、明、清碑7尊,阴刻题记和墨书题记150余方,壁画残迹96.7 m2[1-2]。历经多年风化,北石窟寺的造像及壁画等文物本体均已遭受严重的损坏,砂岩表层风化发育严重,亟待进行保护研究。

砂岩风化的研究始于19世纪早期,该时期的风化研究主要是对风化地貌特征的观察、记录、测量等描述性研究。Blackwelder研究了岩石表面蜂窝状风化并对其形貌特征进行了详细的描述[3-4]。Mustoe对海岸地区蜂窝状风化的成因进行了研究,研究表明岩石矿物成分的分解是主要诱因之一[5]。Griggs研究了热力作用下岩石疲劳损伤与岩石表面剥落风化的关系[6]。Conca等对干旱地区的砂岩表层硬化的现象进行了研究,查明了硬壳的主要胶结物成分[7]。随着研究的深入,岩石风化成因、发育过程及风化量化的研究也逐渐兴起。Ollier对岩石风化类型的热力学成因进行了研究,研究表明在干旱区域热膨胀是岩石风化的主要原因[8]。Wellman对海岸及干旱地区环境下的盐风化进行了研究,研究表明盐分风化在同层岩石表面的底部最为迅速,极易导致岩石底部的侵蚀[9]。Turkington研究了微气候对蜂窝状风化的影响,指出了外部微环境在砂岩风化中的影响作用[10]。Bryan开创性地提出砂岩基质胶结物的化学溶解是砂岩风化的主要原因[11]。进入新时期,砂岩风化的研究不再局限于对风化形貌特征的精确描述,对风化形貌发生过程的模型及风化速率的研究成为该时期研究的热点。Viles提出了岩石表面的生物风化概念模型[12]。Mutlutürka等提出了新鲜砂岩的劣化模式[13-15],研究指出砂岩风化表征指标的衰减符合指数函数的形式IN=I0e-λN(IN为N循环后的砂岩完整度,I0为初始完整度,N为循环次数)。随着研究的进一步发展以及全球对文化遗产保护和管理的关注,砂岩遗址的保护成为了砂岩风化关注的重要焦点之一[16]。Dpejme等详细分析了外部环境等因素与岩石学形制对石质文物风化的影响[17]。但针对地层岩性特征对砂岩表层风化的影响研究仍旧匮乏。

本文基于北石窟寺砂岩表层风化发育严重,保护性研究较为匮乏的现状,在现场调查的基础上,对北石窟寺主窟区的病害发育情况进行了详细地梳理与分析。结合洞窟地层的分布,对北石窟寺砂岩表层风化与地层岩性特征的关系进行了研究,以期对北石窟寺砂岩风化的保护加固提供科学依据。

1 北石窟寺石质文物病害现状

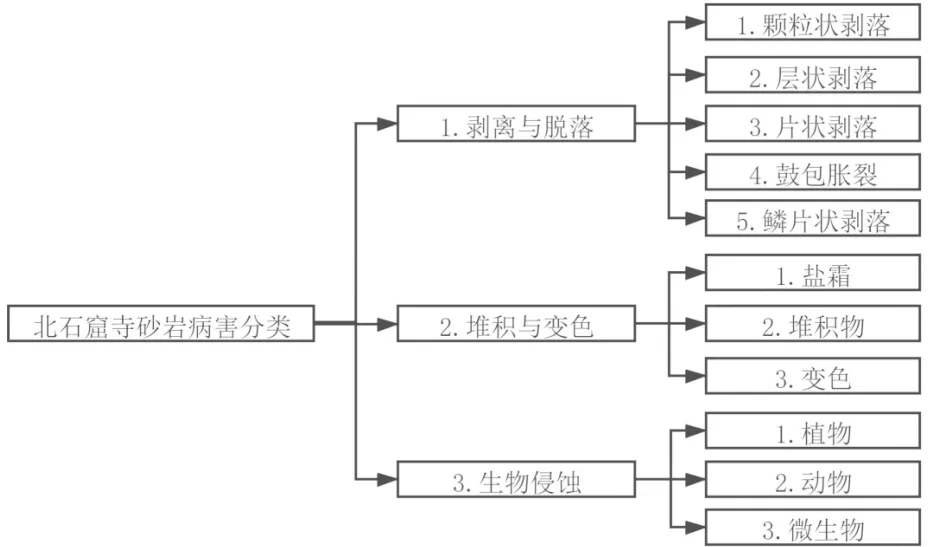

北石窟寺开凿于覆钟山脚下的直立崖面,崖体中发育有大量的卸荷裂隙、构造裂隙与层间裂隙,这些裂隙及崖面冲沟为水分在崖体及其表面的运移提供了通道,加上区域降雨较多,且砂岩性质较差,导致北石窟寺砂岩表层风化病害严重发育。根据现场调查,参考ICOMOS出版的石质文物劣化模式图解术语表[18]及相关研究[19],将北石窟寺的病害划分为剥离与脱落、堆积与变色以及生物侵蚀3个大类,又可以进一步划分为图1所示的11个小类。

图1 北石窟寺砂岩病害分类Fig.1 Sandstone diseases classification of the North Grottoes

1.1 剥离与脱落

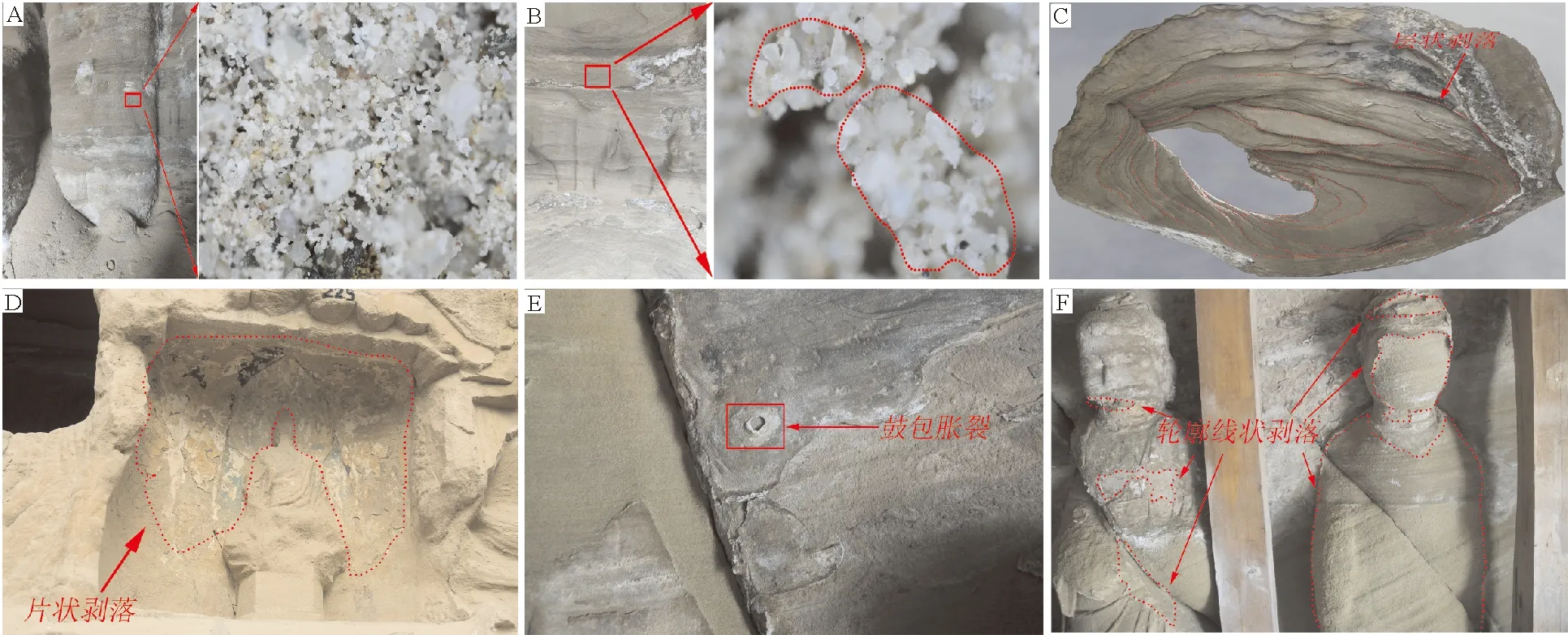

1.1.1 颗粒状剥落 颗粒状剥落是岩石表面单个颗粒或者颗粒团聚体的剥离、脱落现象,在不同的岩石表面颗粒状剥落的深度有所不同。北石窟寺砂岩表层颗粒状剥落的深度可以达到1~3 cm,剥落也多以单个颗粒的形式发生(见图2A),而部分颗粒状剥落则是以颗粒团聚体的形式发生的剥落(见图2B)。颗粒状剥落是北石窟寺砂岩表层的主要风化病害之一,几乎所有的窟龛均有发育颗粒状剥落。

1.1.2 层状剥落 层状剥落是一种沿着薄层结构岩石的一层或者多层的物理分离。这些分离的岩层就像书页一样一层一层地发生剥落,有些甚至会发生一定的弯曲与扭曲。北石窟寺的层状剥落往往发育在洞窟的顶部,与岩层的水平层理相关。经调查北石窟寺主窟区共有52个窟龛的顶部发育有层状剥落,但不同洞窟的发育程度不尽相同,例如C22窟的顶部层状剥落已经导致窟顶贯穿(见图2C),且有进一扩张的趋势。其是洞窟顶部的主要病害之一。

1.1.3 片状剥落 岩石整个或者部分表面破裂成形状不规则、厚度与体积大小不一的部分,由此产生不连续的层面。北石窟寺发育的主要片状剥落类型为尖细片状剥落,这是由于岩石表层开裂而发生的剥落现象,基本发育于砂岩表面的结壳(见图2D)位置。

1.1.4 鼓包胀裂 鼓包胀裂是石质文物表面呈现出的分离式半球形凸起,往往是由于岩石外层的剥离造成的(见图2E)。北石窟寺造像上较为发育,尤其是盐分聚集区域,经过现场调查北石窟寺多数的窟龛内部均发育有此类病害,且其主要发育在砂岩表层硬壳部位。

1.1.5 鳞片状剥落 鳞片状剥落像鱼鳞一样或者平行于岩石表面剥落,鳞鳞片状剥落又可以划分为2个子类型薄片状剥落(flaking)与轮廓线状剥落(contour scaling)。而在北石窟寺轮廓线状剥落较为发育,多数造像发育有此类剥落(见图2F),这是一种剥落层和岩石完好部分的交界面与岩石表面平行的病害,往往发育于造像的面部与肢体,崖面北端洞窟内部分布发育尤为普遍。

A C37窟造像颗粒状剥落;B C22窟东壁颗粒状剥落;C C22窟顶部层状剥落;D C225龛地仗层片状剥落;E C263窟南壁鼓包胀裂;F C263窟造像鳞片状剥落图2 北石窟寺砂岩剥离、脱落Fig.2 Sandstone Detachment in the North Grottoes

1.2 变色与堆积

1.2.1 变色 受环境或人为因素的影响,岩石颜色在色调、亮度和色度方面发生变化导致的岩石表面变色的一种现象。北石窟寺外侧崖壁以及洞窟内部岩壁均存在变色的现象,而引起北石窟寺岩壁变色的原因主要可以分为以下4类,① 一些岩壁典型的褐色与黑色变色,是由于真菌和蓝藻生成了类胡萝卜素和黑色素以及一些苔藓生长造成的砂岩表面变色(见图3A)。② 岩壁渗水或者潮湿造成的岩石颜色的变暗。③ 烟熏造成的变色,产生的部分烟油会渗入到表层的一定深度范围内(3~4 mm)(见图3B)。④ 砂岩表面泛盐导致的表层颜色的变化。

1.2.2 堆积物 北石窟寺的堆积物主要是因为塑像及岩壁的表层颗粒状剥落、层状剥落、片状剥落等砂岩表层物质的剥离与脱落造成的造像脚部等部位的落砂堆积。部分大型洞窟内的造像手部及顶部存在落砂堆积的现象(见图3C),而北石窟寺的落砂堆积更加集中在造像脚部、侧壁底部部位(见图3D)。

1.2.3 盐霜 通常在岩石表面形成的白色粉状或者晶须状结晶, 盐霜一般由可溶盐结晶组成, 其与岩石表面的黏聚力差。 盐霜一般是由存在多孔隙岩石结构中的含盐水分蒸发而形成。 依据易溶盐分析的结果, 北石窟寺砂岩表面盐霜的主要成分为硫酸盐, 通常会在砂岩表面以白色结晶物的形成累积。 通过其显微结构可以发现, 北石窟寺砂岩表面形成的盐结晶类型主要有3种, ① 粉末状盐结晶(见图3E右上); ②团聚体状盐结晶(见图3E右下); ③ 晶须状盐结晶(见图3F)。 北石窟寺砂岩表面多数的病害发育均与盐分在浅表层部位的结晶与积累相关, 而北石窟寺崖面及洞窟内部的盐霜极为广泛, 几乎所有洞窟内都有发育。

1.3 生物侵蚀

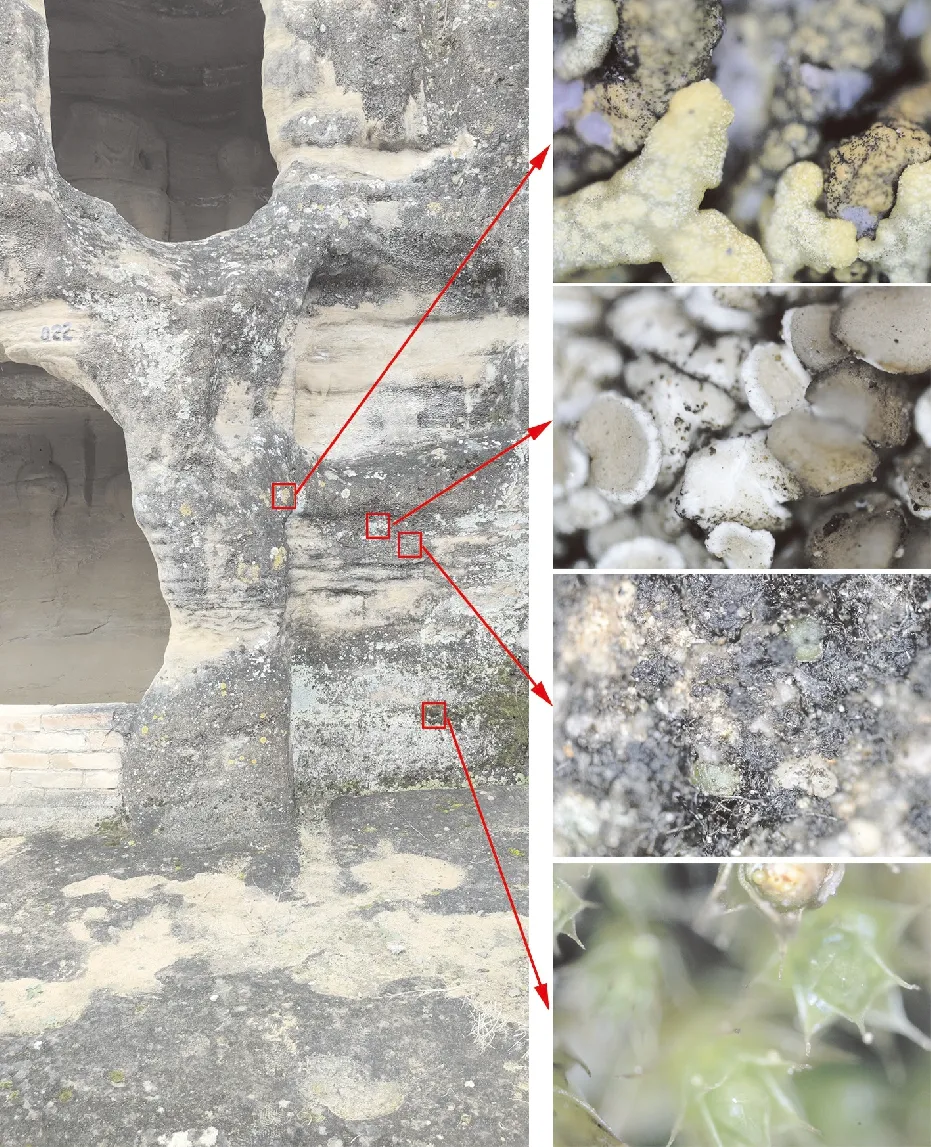

覆钟山山体上部为较厚的风化黄土层,而庆阳地区降雨丰富,这导致了外部崖壁包括少数洞窟内均有植物的生长。根劈将会导致裂隙进一步扩张,最终导致岩石的破坏,也为雨水的深入开辟了新的通道,加速雨水对崖体的侵蚀。同时植物也会导致局部区域的潮湿,这反过来又会影响岩石的其他劣化过程,例如盐分的迁移与结晶。生物的新陈代谢及生物的遗体腐烂分解,同样会引起砂岩的风化。在砂岩表面生长的藻类、苔藓及地衣等(见图4),均能分泌有机酸与CO2,菌类则可以利用空气内的氮产生硝酸。

2 北石窟地层岩性与病害发育关系

2.1 区域地质

图4 北石窟寺砂岩表面生物侵蚀(C22窟外壁)Fig.4 Biological colonization of sandstone surface in the North Grottoes(outside wall of C22)

A 部面位置;B 地质剖面图5 北石窟寺崖体地质剖面Fig.5 Cliff geological section of the North Grottoes

2.2 矿物学、岩石学性质

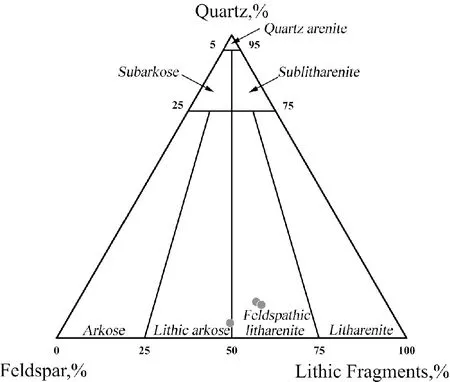

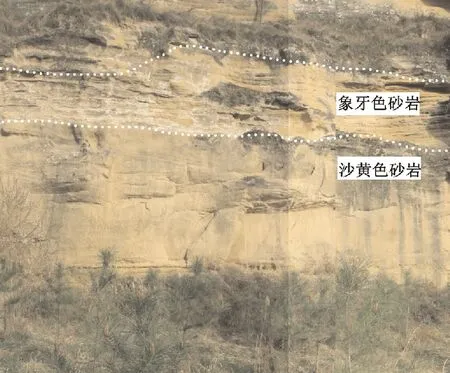

2.2.1 薄片鉴定 经薄片鉴定北石窟寺砂岩主要为长石岩屑砂岩(见图6,7),现场调查发现取样点的砂岩依据颜色可划分为2种,沙黄色砂岩(见图6A)与象牙色砂岩(见图6B)。砂岩主要由石英(47%~51%)、长石(5%~12%)、岩屑(13%~20%)、基质(24%~31%)及少量胶结物组成,颗粒分选中等,以细砂为主,部分中砂,未见明显颗粒定向排列。成分上石英含量最高,长石与岩屑含量大致相同,长石以钾长石与斜长石为主,岩屑以火成岩屑为主,变质岩屑以片岩为主,见少量板岩岩屑。填隙物以黏土为主但含量较少,多呈薄膜状包裹主颗粒,见少量白云石胶结物,砂岩结构松散,粒间孔隙广泛发育,颗粒之间为点接触式,致密度极低,主要粒径区间为0.08~0.3 mm,颗粒为次圆状。而沙黄色砂岩与象牙色砂岩的主要成分差别为,沙黄色砂岩的磨圆度较差为次棱状,石英含量较高,其岩屑含量中的火成岩岩屑含量较象牙色砂岩稍高,致密程度也同样高于象牙色砂岩。

A 沙黄色砂岩;B 象牙色砂岩图6 北石窟寺砂岩薄片图片Fig.6 Images obtained by optical microscope of the sandstone

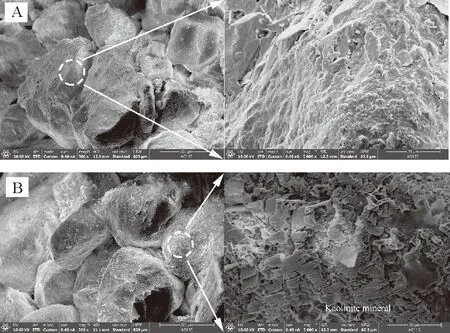

2.2.2 砂岩微观结构 新鲜砂岩的扫描电镜结果显示了2种不同颜色砂岩的微观结构(见图8),沙黄色砂岩与象牙色砂岩的显微结构均清晰地显示了颗粒之间的相互耦合关系,砂岩内部颗粒之间的耦合关系类似于“锁砂”结构,颗粒之间为典型的点接触。这种颗粒之间的“锁砂”结构,内部摩擦角大[20-21],使得该类砂岩即便黏土矿物含量较低,甚至为零时仍具有一定的强度。同时在象牙色砂岩的颗粒表面发现高岭石矿物,将颗粒表面包裹,而在沙黄色砂岩的颗粒周围则未发现这种现象。

图7 北石窟寺砂岩QFL三角图分类Fig.7 QFL sandstone classification of the North Grottoes

A 沙黄色砂岩; B 象牙色砂岩图8 北石窟寺砂岩扫描电镜Fig.8 SEM images of the sandstone from the North Grottoes

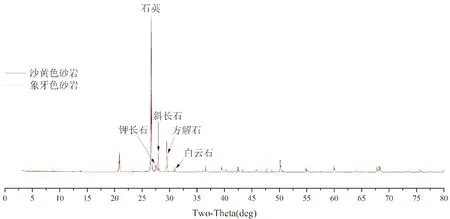

2.2.3 XRD矿物成分分析 利用X射线衍射法(XRD) 对两种砂岩样品的矿物成分进行了检测,使用了日本 UltimaⅣ衍射仪。结果表明砂岩中石英含量最高,沙黄色砂岩中斜长石含量稍高,而象牙色砂岩中钾长石含量稍高,其中象牙色砂岩中发现了大量的方解石(见图9)。值得注意的是两种砂岩内均存在黏土矿物,但含量均低于1%。

图9 北石窟寺砂岩XRD鉴定结果Fig.9 XRD of the sandstone from the North Grottoes

2.3 地层岩性与病害发育

在现场调查中发现,取样区域象牙色砂岩的风化较沙黄色砂岩的风化速率更快,该区域出现了明显的表面凹窝风化形貌,并伴随着严重的表面盐霜现象(见图10)。同时经过室内测试发现象牙色砂岩的渗透系数为1.41×10-3m/s,而沙黄色砂岩的渗透系数为5.22×10-4m/s,象牙色砂岩的渗透系数约是沙黄色砂岩的2倍,因此在相同的外部温湿度环境下象牙色砂岩取样区域的盐分更易被运移到砂岩的表层,造成表层的颗粒剥落,最终形成表面凹窝的风化形貌。因此在相同环境条件下,岩层的性质差异是影响岩石风化的重要因素之一。

图10 砂岩取样点Fig.10 Sandstone samples point

北石窟寺崖体发育的层间裂隙也多由软弱夹层的差异风化引起,经调查崖面发育有4条较大的层间裂隙,IC1,IC2,IC3与IC4(见图11)。IC1是崖面上发育的规模最大的层间裂隙,其张开度为5~50 cm,该裂隙由北至南贯穿整个崖体,产状为85°~90°∠20°~25°。由于IC2~IC4在90年代的加固工程中已被封闭,无法进行取样。针对IC1的取样发现,该层岩石为含泥细中粒石英砂岩(见图12A)。由于该层砂岩内的黏土矿物含量较高,扫描电镜的结果显示颗粒间有大量的高岭石矿物(见图12B)。这使得该层砂岩在温湿循环的情况下会发生反复的缩胀,使其首先发生破坏,C165窟造像的顶端部位因此出现了较大的层间裂隙,进而又为水分运移提供了通道,裂隙周围产生了严重盐霜,进一步加速该层的风化。

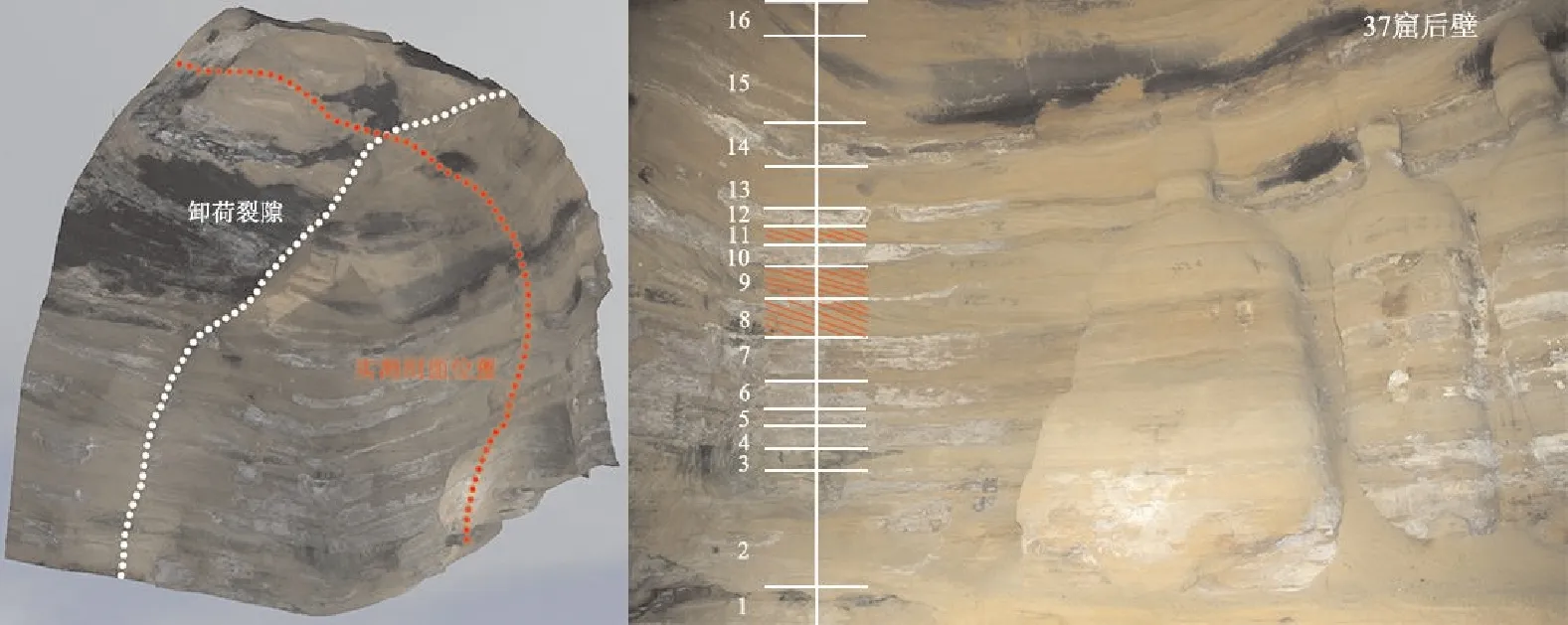

北石窟寺崖体地层的河湖相沉积导致了地层之间的复杂差异。经过现场调查,可将北石窟寺南端顶层洞窟37窟的洞窟地层详细划分为至少18层(见图13),18层均为白垩系罗汉洞组砂岩,但各层之间的性质差异导致各层的风化速率产生了明显的区别。由于洞窟内的温湿度变化环境一致,但岩石表面出现了显著的条带状盐结晶,即表层盐结晶现象选择性地出现在了不同的地层(见图14)。例如8,9,11岩层的产状为65°~70°∠15°~20°,其表层发育的主要病害为颗粒状风化,而其他岩层表层发育的主要病害类型为盐霜(2,4,6,10,12,14等)。最终导致洞窟内壁出现了明显的白色带状风化。由于岩性的显著差异,导致了盐分在岩石内部结晶的深度不同,对于表面发育有严重盐霜的岩层,其结构往往较为疏松,渗透系数更大,盐分得以被运移至砂岩的表层。而相反颗粒状风化主要发育的岩层结构则往往较为致密,盐分在表面的结晶会相对减少。砂岩表层的盐结晶产生的膨胀致使这些岩层风化速率相对较高。

图11 北石窟寺崖体层间裂隙分布Fig.11 The distribution of interlayer fissures in the cliff of the North Grottoes

图14 C37窟实测地质剖面Fig.14 Measured cross section of Cave 37 and its location

3 结论

1)经现场调查,北石窟寺砂岩文物表面发育的主要风化病害有:颗粒状剥落、层状剥落、片状剥落、鼓包胀裂、鳞片状剥落、表面凹窝、局部缺失、盐霜、变色、堆积物以及生物侵蚀等11类。

2)依据测试,北石窟寺崖体的砂岩主要为白垩系长石岩屑砂岩,该砂岩主要含石英(65%~80%)、岩屑(13%~20%)、钾长石+斜长石(5%~12%)以及填隙物(4%~10%)。现场调查结合室内试验发现,北石窟寺砂岩的河湖相沉积导致岩层之间的性质差异较大,导致了盐分的聚集差异,最终引起岩层之间的差异风化。

3)除了砂岩的外部温湿度环境外,砂岩本身的性质同样与砂岩表层的病害发育有着密切的关联。北石窟寺砂岩表层风化病害多与地层性质差异相关。因此在采取相关的保护措施时应关注到不同岩层的性质差异,针对保护材料的研究也应更加针对于精细地层岩性进行研发。

4)要进一步地探究北石窟寺地层岩性特征对砂岩表层风化的影响,需要确定风化前后砂岩成分、微观结构及胶结物的变化。