火电企业有限空间作业安全管控

2021-06-26中国大唐集团公司王光辉

中国大唐集团公司 王光辉|文、图

在实践中,有限空间作业是企业相对容易忽视的一类高风险作业,而且由于行业不同、企业不同,作业环境也是千差万别,尤其是夏季,由于温度高、湿度大,有毒有害气体容易挥发聚集,更是有限空间相关事故的高发期。

本文通过分析典型火力发电企业有限空间安全风险及存在问题,提出了安全管理、应急处置与救援相关建议,以期为电力行业有限空间作业安全管控提供参考借鉴。

概述

涉及的有限空间

对火力发电企业来说,生产场所涉及的有限空间主要包括三大类:一是容器类。如,凝汽器、热交换器、凝结水箱、主辅机油箱及事故油箱、疏水扩容器、汽包、储油罐、储气罐、化学储罐(水箱)、酸碱罐、氨水储罐等。二是管道类、如,循环水管、热网管、水源管、排污管等各种管路,封闭母线,锅炉炉膛、烟风道等。三是建(构)筑物类。如,脱硫塔、集水(油)池、电缆隧道、电缆(通信)管井、煤灰斗(仓)、灰罐(仓)、原煤仓、煤粉仓、烟囱等地下设施以及各类沟道等。

有限空间作业分级

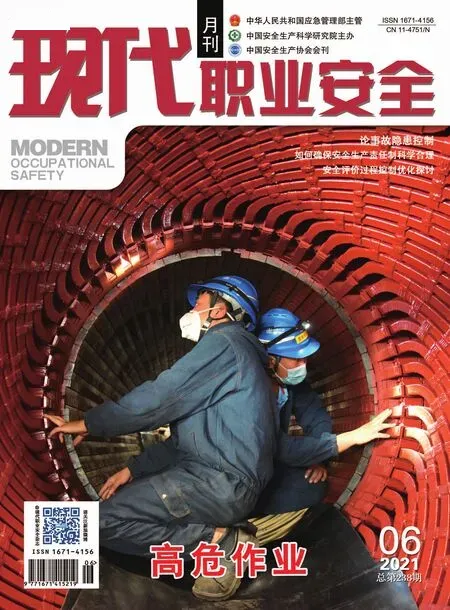

某企业有限空间安全检查现场

通常来说,有限空间作业按风险程度可分为一、二级。其中,一级有限空间作业主要包括有易燃易爆危险如燃机排气道、燃机内部及其他工作介质为易燃易爆气体的具有较大危险性的特殊、高危的有限空间作业;内部防腐作业且人员进出口面积小于1平方米的有限空间作业;内部存在有毒有害气体或气体残留且人员进出口面积小于1平方米的有限空间作业;与运行中的带压系统或高温系统无法物理隔绝(加装盲板或有明确断开点)的有限空间内部作业等。

二级有限空间作业则是指一级有限空间作业范围以外的有限空间作业。

作业风险分析

对火力发电企业来说,有限空间作业主要存在中毒、窒息、淹溺、灼烫伤、触电、坍塌、火灾、爆炸等事故风险。总体来说,相关风险主要分为两个方面:一是有限空间环境内存在的客观风险;二是作业时人为引发的主观风险。

客观风险

在有限空间中,由于空间受限、通风不良等因素,窒息中毒的风险程度最高。当有限空间内存在有毒有害物质,空气中多种物质混杂,极易形成对人体有害的物质,尤其是当硫化氢等气体超标、氧气不足,或在作业过程中原本存放在密闭空间内的有毒有害气体或物质突然泄漏时,如果作业人员未配备必须的呼吸防护设备,很容易导致作业人员中毒和窒息。

但是,在电力企业的有限空间内(如电缆隧道、电缆管井等)大多设有通风亭或配有风机,且管沟内部相互连通,在正常作业环境中,氧气、二氧化碳、硫化氢等气体浓度范围均符合职业标准,导致作业人员窒息、中毒的可能性相对较小。只有当作业环境发生改变或进行电力工程作业时,才会导致中毒、窒息等风险增大。例如,当工作人员在有限空间内进行电焊、切割等操作时,会消耗空间内氧气,造成氧气含量降低,当空间内部风速较小时,容易引发窒息。

同时,要特别注意的是,火力发电企业的有限空间中往往存在大量电气设备,且在作业过程中部分操作为带电作业或会产生火星,部分操作专业要求较高,一旦防护措施不到位,极易引发燃爆或触电事故,造成人员伤亡。

除窒息中毒、燃烧爆炸之外,由于火力发电企业有限空间内部及周围环境复杂,含有大量未知因素,如机械伤害、物体打击、人员高处坠落、重力作用导致垮塌等,同样可能对有限空间内作业人员,甚至周围监护人员的人身安全造成威胁。

主观风险

对于有限空间内作业来说,除客观风险外,人为因素往往也对作业过程的安全具有较大影响,甚至在某些环境中占据主导作用。

第一,作业安全知识方面。当作业人员所缺乏与电力有限空间作业相关的理论知识、经验、技能等时,如不知道在作业前必须进行风险辨识和评估、不清楚安全防护设备和应急救援设备使用方法等,容易产生不安全动作,或者“激活”空间内客观存在的各类客观风险。

第二,作业安全意识方面。当作业人员自身风险意识淡薄,及时发现风险、消除或处理紧急情况的能力较差时,如周围环境或天气状况发生变化时,不能及时判断形势并做出撤离或个人防护等有效应对措施,容易造成正确操作的延误,进而引发事故。

第三,作业安全习惯方面。当作业人员按照平时养成的“错误”作业习惯在有限空间内进行操作时,如佩戴防护设备不标准、明火作业时未进行连续机械通风、现场设备未使用具有漏电保护装置的电源等,即使在短时间内未发生安全事故,但在长时间、高频率的作业过程中也极易导致事故的发生。

主要问题

目前,火力发电企业有限空间作业安全生产工作主要存在以下问题:

第一,未制定或有效落实有限空间作业审批制度和操作规程,安全风险辨识能力不足、认识不到位。针对各类有限空间作业,企业如果没有对有限空间作业风险进行全面辨识评估,未落实危险作业审批制度,未严格遵守“先通风、再检测、后作业”的作业程序,在检测、防护、监护等安全条件未确认情况下实施作业,极易导致有毒有害气体中毒和缺氧窒息等事故发生。

第二,现场应急救援处置不当。一些企业及相关人员缺乏基本的应急常识和自救互救能力,缺失个体防护器材和应急装备,出现紧急状况时,往往在没有弄清致害因素,也没有采取可靠防护措施情况下,就盲目施救,导致伤亡扩大。

第三,对应急管理和有限空间作业安全生产工作不重视。在实践中,部分企业存在相关管理制度和作业规程不健全、不落实,防护器材和应急装备配备不全,没有应急预案或现场处置措施缺乏针对性,未开展有限空间作业应急演练,或者将有限空间作业发包给不具备安全生产条件的单位,以包代管、一包了之,安全生产主体责任不落实等问题。

第四,安全教育培训工作不到位。很多企业,特别是基层单位未专门组织过有限空间知识培训,或培训质量不高,导致从业人员对有限空间作业安全意识严重不足、对作业程序不清楚,监护人员缺乏监护救援知识和能力。

安全管理建议

对火力发电企业来说,有限空间作业环境复杂,存在风险隐患多,发生事故后应急处置与救援难度系数高,对现场作业人员、监护人员、救援人员的安全意识、专业知识和技能等要求高。因此,针对有限空间作业,火力发电企业必须进一步规范作业的现场安全管理、技术管理及人员行为管控,确保有限空间作业安全。

规范现场安全管理

企业必须高度重视有限空间作业现场安全管理,摸底掌握企业有限空间情况,健全作业审批等制度和操作规程,对有限空间作业实行作业审批制度,且审批流程必须按照“高危作业”管理办法执行。

第一,企业要针对原煤仓、干灰库、容器、管道、空气预热器、凝汽器、汽包等有限空间作业,结合现场所接触工作介质的物理、化学特性,全面分析作业过程中的安全风险,制定有效的安全措施,并做好安全技术交底。

第二,企业要针对实际工作,组织有关人员认真制定并审批作业指导书及相关措施、方案。执行过程中如有变更,相关作业指导书(或施工方案)必须重新履行审批手续,且要统筹考虑所涉及的其他措施、方案中的条款。

第三,企业要强化作业过程安全管控,加大作业前、作业中风险辨识和管控力度,严格履行作业审批,开展风险诊断检测,开展全过程监护,进而最大限度降低事故风险。

规范技术管理

第一,企业应将与作业所在有限空间连通的管道、设备等进行可靠隔离,对于氨水、酸、碱、天然气管道必须用盲板隔绝。同时,在作业前,做到“先通风、再检测(风险识别判定)、后作业”。比如,对长期不通风,且可能存在有机物的有限空间,企业必须检测硫化氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳气体浓度。

第二,当作业环境条件可能发生变化时,企业应对作业场所中危害因素进行连续或定时检测,如,氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体)浓度、有毒有害气体浓度等,检测应符合相关国家标准或者行业标准的规定。例如,当作业环境存在爆炸性液体、气体等介质时,必须动态监测,如浓度超标,则必须严禁作业。

第三,当需要在有限空间进行电气焊作业时,作业人员必须确保氧气、乙炔瓶放置在有限空间外面,且每次作业结束后或暂停作业,现场监护人应确认氧气、乙炔带撤出有限空间。

第四,对于随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业,作业单位至少每隔30分钟进行一次分析,如有一项指标不合格或出现其他情况异常,则必须立即停止作业并撤离作业人员;现场经处理并经检测符合要求后,必须重新审批合格,方可继续作业。

第五,实施检测时,检测人员应处于安全环境,未经检测或检测不合格的,必须严禁作业人员进入有限空间施工作业。根据检测结果,现场技术负责人应组织对作业环境危害情况进行评估,制定预防、消除和控制危害的措施,确保作业期间处于安全受控状态。

第六,有限空间作业前,责任单位还应在有限空间入口处设置有限空间作业人员出入登记牌和安全警示标志,告知存在的危害因素和防控措施。在有限空间作业前和作业过程中,可通过采取强制性持续通风措施,降低危险,保持空气流通。加强作业人员及作业行为管控

第一,企业每年应对有限空间作业项目负责人、监护人和作业人员进行安全教育培训,内容包括:有限空间存在的危险特性和安全作业的要求;进入有限空间的程序;检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用;事故应急救援措施与应急救援预案等。

第二,在有限空间作业前,责任单位(人员)必须进行有针对性的安全教育和交底,内容包括:有限空间内存在介质的物理、化学特性;存在的环境危险特性和安全作业要求;出入有限空间的程序和注意事项,内外联络方式和工具使用方法;危害因素的检测方法,检测仪器、个人防护用品的使用方法;应急救援措施与应急救援预案;防护、自救以及急救常识等。

第三,有限空间作业单位必须配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备和个人防护用品,同时妥善保管防护装备,并严格按照规定进行定期检验与维护,以保证安全有效。

第四,进入密闭空间作业时,有限空间作业单位必须确保至少有两人同行和工作。若空间只能容一人作业时,监护人则应随时与正在作业的人取得联系,并做好预防性防护。如果时间较长,则必须采取定时轮换作业方法。

第五,针对有限空间作业,企业必须严格执行人员、物品出入登记制度。同时在作业结束时,要对内部进行彻底检查并清点人员、物品。

强化应急处置与救援

编制针对重点区域和岗位的现场处置方案和应急处置卡

目前,部分火力发电企业编制的有限空间作业及事故救援预案,仍存在生搬硬套其他场所预案模板、措施不够具体、缺乏针对性等问题,在一定程度上造成了预案“流于形式”。因此,企业必须重点围绕“谁负责、谁去做、怎么做”,总结提炼预案的核心内容,细化、规范现场处置工作要求,针对火力发电企业有限空间作业涉及的重点区域,如通风不良的部分电力管井等,编制现场处置方案,并针对存在特殊作业如电焊、切割等操作的重点岗位,编制应急处置卡,丰富各个步骤实用化手段,提高易用性,方便现场作业和监护人员在事故发生后的第一时间进行参考操作。

某企业有限空间作业现场

重点提升作业和救援人员自救互救能力

对火力发电企业来说,一旦有限空间内发生事故,则主要依靠现场作业人员和救援人员开展自救互救工作,如果人员缺乏专业救援知识、救援装备操作不熟练、救援方式不科学,往往会造成事故后果扩大,不仅无法救援作业人员,还会导致救援人员出现伤亡。因此,企业必须结合自身有限空间作业及救援工作需要,培养建设具有不同专业特长、能够适应各类有限空间的专业队伍。其中,最重要的就是加强应急处置与救援实战演练。对此,企业应按照“事故中怎么做,平时就怎么练”的思路,常态化开展“无脚本”“突击式”实战演练,同时可利用基于“情景—任务—能力”的情景构建方法,对电力有限空间救援过程进行构建,优化应急处置与救援措施,提高作业和救援人员实战能力。

配备良好的现场救援设备

目前,火力发电企业在有限空间作业过程中使用的防护救援设备设施主要包括:气体检测报警仪、通风设备、呼吸防护用品、照明设备、通讯设备、安全带(绳)等。虽然这些设备设施符合有限空间作业要求,且在事故发生时能够为作业人员提供基本防护。但是,有限空间事故发生后的应急处置和救援对及时性、有效性要求很高,相关人员需要在第一时间内根据现场环境的变化做出报警,提醒现场作业人员和监护人员,并提供指示性操作。

为满足此类需求,企业应综合运用物联网、人工智能等技术,积极开发涵盖智能安全带、声光电一体式报警器、智能鼓风机、救援提升机等设备的电力有限空间作业智能应急处置与救援系统,发展轻量化、高机动性、可组合化救援的应急救援装备。例如,当空间内发生突发事件如有毒有害气体含量超标时,可利用智能安全带进行语音、震动提醒作业人员注意,并佩戴氧气面罩,通过声光电一体式报警器提醒作业和监护人员,第一时间利用智能鼓风机和救援提升机开展救援活动,提升电力施工装备的机械化和智能化,实现精准救援。

完善内外部应急救援协调联动机制

有限空间作业前,技术管理人员应在危险辨识、风险评价基础上,针对每次作业,制订有针对性的应急救援预案,明确救援人员及职责,落实救援设备和器材,明确紧急情况下作业人员的逃生、自救、互救方法和逃生路线。

同时,在有限空间事故应急处置过程中,责任单位(人员)除了要在第一时间内组织现场作业人员、监护人员、救援人员积极开展自救、他救外,还要根据事故发展情况,与企业内外部救援力量进行及时沟通,一旦事故后果发展严重、救援设备和人数不足,导致救援难度增大,应尽快向内外部力量求助。一方面,应及时向上级单位汇报处置进展情况,申请派遣企业内部救援力量快速增援现场;另一方面,应及时向企业外部应急救援力量,如消防单位、其他企业应急救援队伍、专业性社会救援力量等求救,以提高应急处置和救援效率。安