药源性急性全身过敏反应发生风险系统评价*

2021-06-25胡巧织王华玲

胡巧织,王华玲,徐,△

(1.四川大学华西医院药剂科,四川 成都 610041; 2.四川大学华西药学院,四川 成都 610041)

急性全身过敏反应是指累及2个以上脏器的全身性即刻过敏反应,严重时可危及生命,属于严重的药物性过敏反应[1]。其发病迅速,在皮肤黏膜改变的同时伴有危及生命的呼吸、消化或循环系统问题,已成为临床不可忽视的急症[2]。据报道,与2005年相比,2014年美国因过敏反应入院的急诊患者增加了37.6%[3];与1992年相比,2002年英国因速发过敏反应住院的人数增加了615%,每10万人年致死率为0.047[4]。该病诱因包括药物、化学制品、蚊虫、食物等,但药物为主要诱因,58%~80%的全身过敏反应为药源性[1,4-5]。药源性急性全身过敏反应也是住院患者常见的严重药品不良事件[6],不仅可导致住院时间延长和医疗费用增加,还可给患者造成严重的心理负担。本研究中对已发表的关于药源性急性全身过敏反应的研究进行了系统评价,统计并分析其发生率及危险因素,为临床有效防治该疾病提供参考。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 文献纳入与排除标准

纳入标准:1)研究类型,横断面研究、队列研究、病例对照研究或随机对照研究;2)研究对象,性别和年龄不限;3)诊断标准,符合美国国立变态反应和感染性疾病研究所与食物过敏及急性全身过敏反应联盟(NIAID/FAAN)制订的急性全身过敏反应诊断标准[1];4)结局指标,全部或重症急性全身过敏反应的发生率或危险因素分析。

排除标准:重复发表的文献;非中、英文文献;无法从原文中获得数据的文献;如果2篇或以上文献来自同一研究,选择数据最全、报告最详细者。

1.2 文献检索

计算机检索PubMed,Embase,The Cochrane Library,以及中国知网(CNKI)、万方数据库(WanFang)、维普数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM),搜索药源性急性全身过敏反应的相关研究,检索时间为自建库至2020年5月。同时追溯纳入研究的参考文献,以补充获取相关文献。中文检索词为“急性过敏反应”“发病率”“危险因素”;英文检索词为“Anaphylaxis”“risk factor”。

1.3 文献筛选与资料提取

由2名研究者独立筛选文献,使用统一表格提取资料并交叉核对,如有分歧则通过讨论或交由第3名研究者解决。文献筛选时首先剔除重复文献,再阅读文题排除明显不相关文献,最后进一步阅读摘要和全文以确定是否纳入。如有需要,可通过邮件、电话联系作者获取未确定但对本研究非常重要的信息。

资料提取内容:纳入研究的基本信息,题目、第一作者、发表年份等;研究对象的基本特征;文献偏倚风险评价的关键要素;结局指标。

观察性研究的偏倚风险采用美国医疗保健研究与质量局(AHRQ)关于观察性研究的质量评价标准进行评价,该标准包括11个条目[7]。如:是否明确资料来源;是否列出病例组和对照组的纳入及排除标准或参考以往的出版物;是否给出鉴别患者的时间段;如果不是人群来源,则分析研究对象是否连续;评价者的主观因素没有掩盖研究对象其他方面情况;描述任何为保证质量而进行的评估;解释排除任何患者的理由;描述如何评价和(或)控制混杂因素的措施;如果可能,解释是如何处理丢失数据的;总结患者的应答率及数据收集的完整性;如果有随访,查明预期不完整数据所占的百分比或随访结果。

1.4 偏倚风险评价

随机对照试验采用Cochrane 5.1.0系统评价员手册进行偏倚风险评价[8],包括:随机序列的产生;是否进行分配隐藏;是否对患者、实施者及结局测量者实施盲法;数据是否完整;是否进行选择性报告;是否存在其他偏倚。由2名研究者独立评价,意见不统一时通过讨论或交由第3名研究者解决。

2 结果

2.1 纳入文献基本情况与偏倚风险评价结果

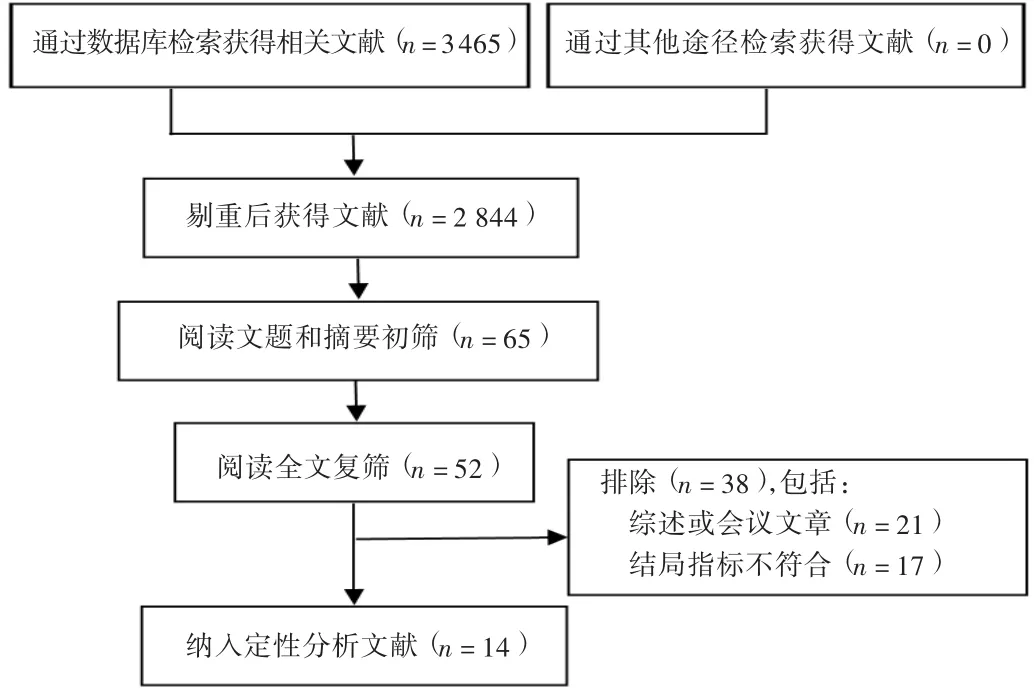

共检索到3 465篇文献,剔除重复文献并阅读文题后得到65篇,阅读全文后最终纳入14篇(共216 315例患者),筛选流程见图1。纳入文献情况及偏倚评价结果见表1。其中,14篇文献均为观察性研究,包括队列研究2篇[15,17],病例对照1篇[13],横断面研究11篇[9-12,14,16,18-22];14项研究均符合5个条目及以上,其中8项研究[10,13,15-17,20-22]符合8个条目及以上。

表1 纳入文献基本情况及偏倚风险评价结果Tab.1 Basic information and bias risk assessment results of included literature

图1 文献筛选流程图Fig.1 Literature screening flow chart

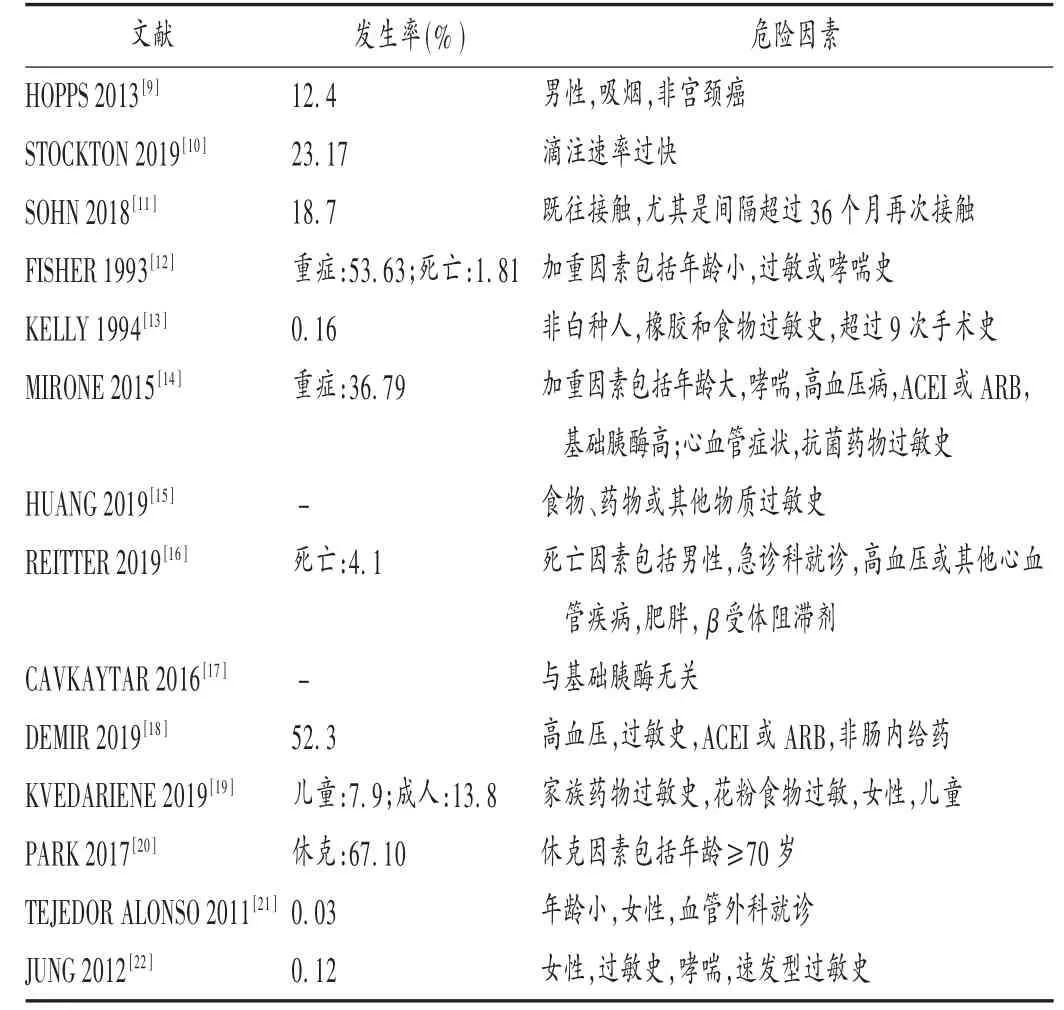

2.2 急性全身过敏反应发生率及危险因素

根据调查人群、药品及结局指标的不同,急性全身过敏反应发生率差异较大。急性全身过敏反应发生率分析结果显示,抗肿瘤药物包括西妥昔单抗、依托泊苷和奥沙利铂的发生率较高,均在10%以上[9-11];全身麻醉药和造影剂的发生率分别为0.16%[13]和0.12%[22];院内药源性急性全身过敏反应发生率为0.03%[21];有速发型药物过敏史人群中,急性全身过敏反应发生率超过50%[18]。已发生急性全身过敏反应人群中的调查结果显示,重症超过35%[12,14],重症患者中有3%~4%可能死亡[12,16]。另外,接受过全科医师治疗的患者中,有7.9%的儿童和13.8%的成人发生过药源性急性全身过敏反应[19]。危险因素分析结果显示,患者或其家族有哮喘史或过敏史,患有高血压或其他心血管疾病史,以及使用β受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素受体抑制剂(ARB)通常被认为是急性全身过敏反应的危险或加重因素[12-16,18-19,22]。性别、年龄和基础胰酶水平是否为危险因素仍有争议[9,12,14,16-17,19-22]。另外,对于某些药物可能存在特定的危险因素,如西妥昔单抗危险因素为吸烟和非宫颈癌[9];依托泊苷[9]为滴注速率过快[10];奥沙利铂为既往接触该药,尤其是间隔36个月后再次接触[11]。详见表2。

表2 急性全身过敏反应发生率及危险因素Tab.2 Incidence and risk factors of acute systemic anaphylaxis

3 讨论

药源性急性全身过敏反应是住院患者常见的严重药品不良事件[6],其发生常具有偶然性。偏倚风险分析结果显示,根据AHRQ关于观察性研究的11项质量评价标准,所纳入研究偏倚风险均较低。其发生率分析结果显示,不同研究的研究对象、药物或结局指标的异质性较大,在发生率差异较大且无法合并。抗肿瘤药物的发生率较高,在10%以上;全身麻醉药和造影剂的发生率为0.16%和0.12%;院内的发生率不高,仅为0.03%;但在有速发型药物过敏史人群中的发生率超过50%;发生急性全身过敏反应人群中重症患者比例和死亡率均较高。危险因素分析结果显示,患者或其家族有哮喘史或过敏史、高血压或其他心血管疾病史、使用β受体阻滞剂、ACEI或ARB通常被认为是危险因素或加重因素;性别、年龄和基础胰酶水平是否为危险因素仍有争议;另外,抗肿瘤药物可能存在特定危险因素。

本研究尚存在一定局限性:仅纳入已发表的研究结果,未检索“灰色”文献,可能存在发表偏倚;由于各纳入研究调查的对象、药品或结局指标的异质性较大,故所得药源性急性全身过敏反应发生率差异较大且无法合并,可能会影响最终结果的准确性;偏倚风险分析虽提示偏倚风险较低,但纳入研究以回顾性研究为主,存在患者信息缺失现象,故可能影响结果的准确性。

综上所述,院内药源性急性全身过敏反应总发生率较低,但重症比例和死亡率较高;某些疾病史和某些药物可增加发生风险,如哮喘史或过敏史、高血压或其他心血管疾病史,以及使用β受体阻滞剂、ACEI或ARB是危险因素或加重因素。但受纳入研究数量和质量限制,尚需开展更多的高质量研究予以验证。