概述·动机·影响:20世纪20年代林语堂译介外国诗歌研究

2021-06-24陈智淦李平

陈智淦 李平

引 言

林语堂(2005:42-43)曾自诩自己的“最大长处是对外国人讲中国文化,而对中国人讲外国文化”。林语堂在中国文学作品和文化的译出方面所做的贡献毋庸置疑,而他参与20世纪大量外国文学作品和文化的译入活动同样不容忽视。然而,国内学术界和出版界均相对忽视林语堂的中文译著和译文,他在大量报纸、杂志的原刊本发表过数量众多的汉译文章并未得到系统梳理和探讨,出版界也未系统搜集并以单行本的形式印刷出版这些汉译文章。一方面,国内学术界的大量研究至今依然集中于其汉译英活动,忽视了他在“对中国人讲外国文化”的成就。全面整理林语堂的中文译著活动和他在各类报刊发表的单篇汉译文章是其汉译活动研究的重要组成部分,如王建开(2007)所言:“中国现代文艺期刊(1919-1949)是翻译活动的重要组成部分,包含了丰富的译介信息。而传统的翻译史研究习惯上只注意单行本译著, 造成明显的欠缺。译介研究若不包括期刊的内容,将是不完整的”。另一方面,出版机构长期以来在编纂作家全集时往往倾向于其创作而非译作,林语堂的中文译著以及他在各类期刊/杂志、报纸上发表的大量单篇的汉译文章在全集编纂中也长期备受冷落。真正的林语堂全集的完整书目应该“包括林语堂原著(中、英、德文)以及他自己所作的译文(英译中、中译英、德译中)”(钱锁桥,2019:403)。文学作品在广义上包括诗歌、散文、小说和戏剧等多种体裁。林语堂在50余年里译介外国文学作品不仅数量众多、形式多样,而且体裁、文类复杂。就诗歌而言,林语堂一生与诗歌有着不解之缘,仅在20世纪20年代,他在报刊中发表的译介外国诗歌的译作多达30首。本文结合林语堂在20世纪20年代进行汉译活动时的社会状况、国内外政治形势、历史背景和文化环境等因素,以这些单篇汉译诗歌的发表时间为顺序,概述林语堂译介外国诗歌的活动情况,厘清相关活动史料,并详细分析他译介外国诗歌的翻译动机和后续影响,以便进一步理解林语堂向中国介绍外国文化方面的独特贡献。

林语堂译介外国诗歌之活动概述

1914年11月,林语堂以第一篇英译汉作品《卜舫济先生论欧战之影响于中国》开启了他的翻译生涯。在20世纪20年代,林语堂不仅编译《易卜生评传及其情书》(1929)、独译《女子与知识》(1929)、合译《新俄学生日记》(1929)等3部中文译著,而且还积极参与译介外国诗歌。五四新文化运动的高潮虽然在林语堂学成回国之时已过巅峰,但它掀起的翻译外国诗歌的浪潮并未结束,他以汉译外国诗歌的方式参与了五四新诗运动。

(一)译介德国诗歌

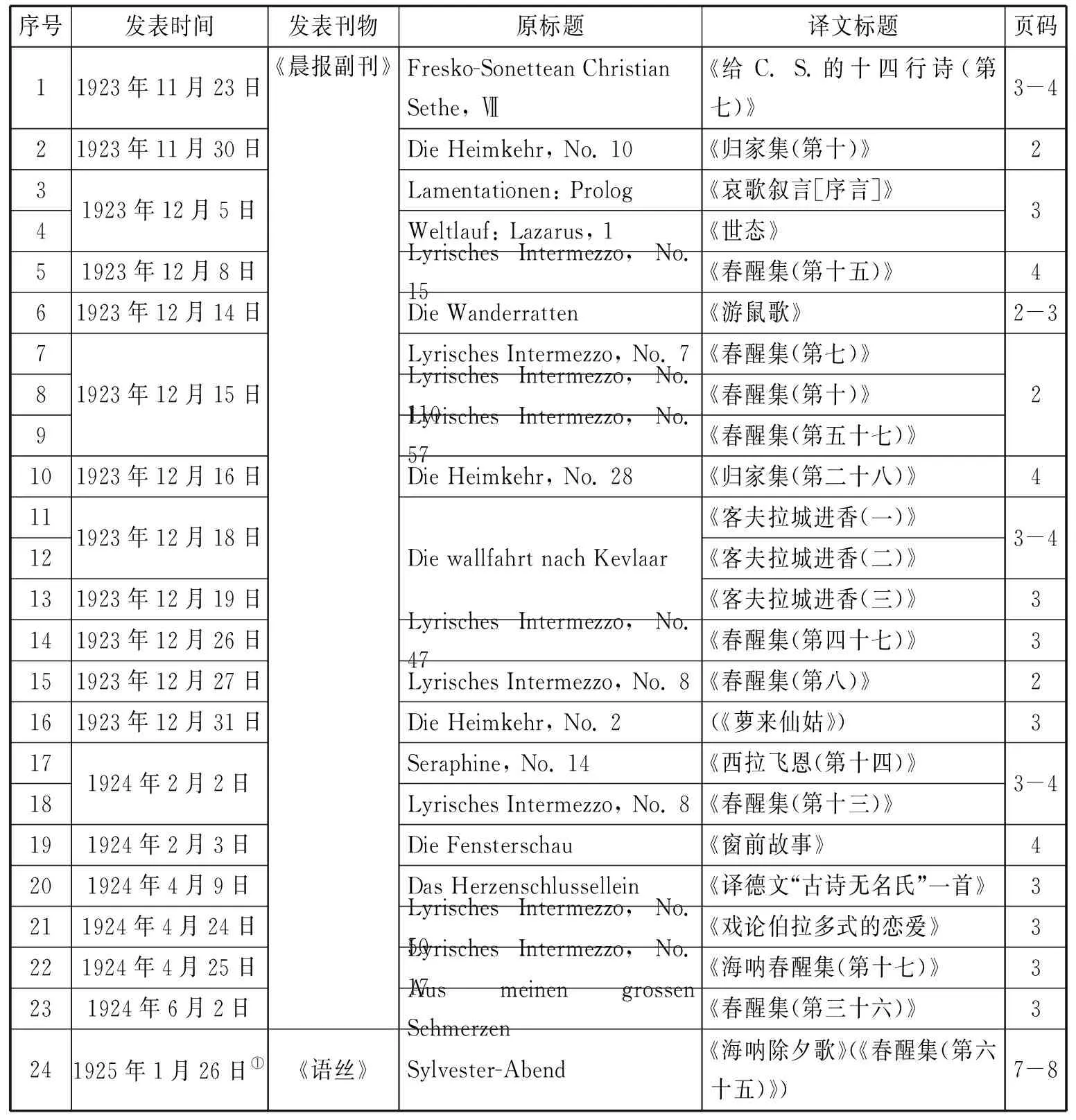

尽管钱锁桥(2019:403-404)在《林语堂全集书目》中收录了林语堂的德语博士论文,但他在德译中的作品仅列有林语堂在1923-1925之间发表的10首诗歌。实际上,林语堂在此期间发表的汉译德国诗歌共计24首,主要刊登德国诗人海呐(即海涅,Heinrich Heine,1797-1856)的诗歌,每次发表1~3首不等,译者均署名“林玉堂”。林语堂凭借德译汉的诗歌翻译初步踏进了中国文坛。林语堂译介德国诗歌的具体信息如下表所示:

序号发表时间发表刊物原标题译文标题页码1234567891011121314151617181920212223241923年11月23日1923年11月30日1923年12月5日1923年12月8日1923年12月14日1923年12月15日1923年12月16日1923年12月18日1923年12月19日1923年12月26日1923年12月27日1923年12月31日1924年2月2日1924年2月3日1924年4月9日1924年4月24日1924年4月25日1924年6月2日1925年1月26日①《晨报副刊》《语丝》Fresko-Sonettean Christian Sethe, ⅦDie Heimkehr, No. 10Lamentationen: PrologWeltlauf: Lazarus, 1Lyrisches Intermezzo, No. 15Die Wanderratten Lyrisches Intermezzo, No. 7Lyrisches Intermezzo, No.110Lyrisches Intermezzo, No. 57Die Heimkehr, No. 28Die wallfahrt nach KevlaarLyrisches Intermezzo, No. 47Lyrisches Intermezzo, No. 8Die Heimkehr, No. 2 Seraphine, No. 14Lyrisches Intermezzo, No. 8Die FensterschauDas HerzenschlusselleinLyrisches Intermezzo, No. 50Lyrisches Intermezzo, No. 17Aus meinen grossen SchmerzenSylvester-Abend《给C. S.的十四行诗(第七)》《归家集(第十)》《哀歌叙言[序言]》《世态》《春醒集(第十五)》《游鼠歌》《春醒集(第七)》《春醒集(第十)》《春醒集(第五十七)》《归家集(第二十八)》《客夫拉城进香(一)》《客夫拉城进香(二)》《客夫拉城进香(三)》《春醒集(第四十七)》《春醒集(第八)》(《萝来仙姑》)《西拉飞恩(第十四)》《春醒集(第十三)》《窗前故事》《译德文“古诗无名氏”一首》《戏论伯拉多式的恋爱》《海呐春醒集(第十七)》《春醒集(第三十六)》《海呐除夕歌》(《春醒集(第六十五)》)3-42342-3243-433233-4433337-8

通过细读上述列表中林语堂汉译的24首德国诗歌可以看出,除了最后一首诗于1925年1月26日发表在《语丝》第11期外,其余23首诗歌发表的时间相对集中,即林语堂在半年多的时间(1923年11月23日至1924年6月2日)里连续登载在《晨报副刊》(日刊)上;除了第20首为德国无名氏诗歌之外,其余23首诗歌均以“海呐选译”或“海呐选译(续)”为总题,为海涅所作;除了最后两首海涅诗歌以汉语单语的形式在报刊上发表之外,其余22首均以汉语、德语的双语方式刊登。

(二)译介其他外国诗歌

林语堂除了译介24首德语诗歌之外,还分别于1926年2月和1929年3月发表汉译波斯诗人莪默·伽亚谟(或欧玛尔·哈亚姆、奥马尔·哈雅姆,Omar Khayyam, 1048-1131)和匈牙利诗人裴多菲(或沛妥斐,Alexander Petöfi, 1823-1849)的诗歌。

1926年2月15日,林语堂在《语丝》第66期发表了《译莪默五首》,即他“偶然随兴”翻译的第7、8、15、16、55首等5首莪默诗,以汉英对照的形式呈现,英文选自爱德华·菲茨杰拉德(Edward Fitzgerald, 1809-1883)英译《鲁拜集》(Rubaiyat)第4版。这5首选译的诗歌均以中文、英文的双语形式刊登发表,译者署名“语堂”。

1927年秋,林语堂经历了在武汉的短暂政治生涯后开始定居上海,决定从事翻译和写作,成为自由撰稿人。1928年11月,鲁迅等人在上海成立朝花社,次月6日,周刊《朝花》②第1期面世。1929年3月7日,林语堂在《朝花》第10期上发表其汉译裴多菲的短诗《冲淡胸怀》,译者署名“语堂”。

林语堂译介外国诗歌之动机探源

(一)译介德国诗歌之动机

首先,林语堂译介德国诗歌是他自学德语的强烈内在需求推动。林语堂翻译海涅诗歌是他自学德语以便提高德语语言能力的重要途径。林语堂何以在较短时间内顺利完成用德语写作的博士论文是一个待解之谜。1919年8月,林语堂携妻子赴美留学,“在林语堂离开哈佛大学之前,并没有资料显示他学习过德语”(高永安,2015)。林语堂于1920年暑假开始自学法文和德文(郑锦怀,2018:42),并于1921年1月申请进入耶拿大学辅修哈佛大学所欠学分。从1922年2月起,林语堂在莱比锡大学攻读比较语言学博士学位,得益于宽松的学习环境,他广泛涉猎歌德、海涅等德国作家的作品。虽然林语堂翻译海涅的诗歌作品直到1923年底留学回国后才正式陆续发表,但他早在留学德国期间就已完成这些诗歌的翻译,“在耶拿和莱比锡,林语堂课余时间翻译了一本海涅诗集,寄给孟宪承,嘱其转交胡适”(钱锁桥,2019:56)。根据林语堂于1921年8月11日写给胡适的信,他“前译海呐Heine诗稿,曾经寄去一两篇,交给陶孟和先生。现已译成七十多首”(胡适,1994:347)。林语堂在第18首译诗《春醒集(第十三)》的注释声称,“‘立誓语音虽缭亮’末二字本作‘铿锵’,‘缭亮’二字是我的朋友孟宪承先生所改的,以表象语音或且较为妥适”(林玉堂,1924a);他又在第21首译诗《戏论伯拉多式的恋爱》的注释声明:“本首第一段承我的朋友孟宪承先生修改一番,比我的旧稿好”(林玉堂,1924b)。综合林语堂写给胡适的信件以及多首译作注释的副文本信息可以看出,林语堂在留学德国期间就翻译大量海涅诗歌,孟宪承、陶孟和以及胡适均知晓此事,孟宪承还曾多次帮他修改译文。可见,林语堂把译诗作为提高其德语语言技能的重要手段之一。

其次,德国诗歌的魅力和五四新诗运动的余波推动了林语堂译介德国诗歌。诗人只有借助视觉、听觉、嗅觉、感觉、知觉与外部世界交互,才能推动一种与世界的节奏、万物的声响、内心的欲望、信息的流通相同步的诗歌实践(付晶晶 2019: 62)。林语堂在德国留学时多次参观歌德故居,他在晚年曾回忆说:“我很受他所著《少年维特的烦恼》的感动,也深爱读他的《诗与真理》。但是我读之入迷的是海涅的作品,诗之外,应以他的政论文字为最可喜”(林语堂,2005:106-107)。向往美好未来的林语堂在回国后借着五四新诗运动的余波,在翻译欧洲文学作品时易于感受浪漫主义精神。王克非(1997:201)认为,“五四时代欧洲文学的翻译主要是现实主义作品,其次是积极浪漫主义的诗歌。这都是符合当时中国实际需要的”。20世纪20年代初,留学归国的林语堂顺应当时社会变革的需要,作为外国文学译介者的他有意识地取舍译介海涅诗歌,取海涅诗歌中所表达的自由、平等、解放等现代意识,以此激励大众去争取自由和解放。林语堂译介外国诗歌是他主动参与政治的有力体现。比如,林语堂在第6首译诗《游鼠歌》结尾的第1条注释中说:“海呐做此诗意庄笔谐。我遍看一切批评注释的文,未有说明其何指,但是我推想海呐必非无为而作此的。至少我可以说我也不尽是无为而译此的。你看像方桥——我不说了”(林语堂,1923b)!林语堂迫于军阀政府的高压政治局势欲言又止,他借译诗中的老鼠讽刺直系军阀操纵下的中华民国内阁为争夺权力互相拆台、轮流执政的乱象不言而喻。可见,当时的林语堂革命热情高涨,他通过发表外国诗歌的方式主动参与新文化运动,向中国读者传递德国革命派浪漫主义的精髓。

(二)译介其他外国诗歌之动机

1.译介莪默诗歌的动机

首先,林语堂译介莪默诗歌与当时已刊发的莪默诗歌中译本的译文质量有关。1922年9月,郭沫若在《创造季刊》第1卷第3期第3部分“杂录”(第1-41页)上发表《波斯诗人莪默伽亚谟》一文,最早比较详细地把波斯诗人莪默·伽亚谟及其诗集《鲁拜集》介绍给中国读者,他根据Edward Fitzgerald 英译本第四版(1878年)重新翻译了101首莪默诗。在随后的两年时间里,闻一多、徐志摩、成仿吾等也分别在《创造季刊》《晨报副刊》《创造周刊》等刊物上发表《莪默伽亚谟之绝句》《莪默的一首诗》《莪默伽亚谟的新研究》等文章,继续讨论莪默的诗歌及郭沫若的译文。1924年1月,郭沫若根据英译本转译的译著《鲁拜集》由上海的泰东图书局出版,列为创造社辛夷小丛书之一,至1932年10月再版13版。可见,莪默·伽亚谟诗歌备受当时中国读者的喜爱。

然而,林语堂对该译本并不完全认同。1925年1月4日,《京报副刊》第26号曾以《本刊之二大征求》为题向社会名流学者征求“青年爱读书十部”和“青年必读书十部”。该报于1925年2月24日刊发署名“林玉堂”的“青年必读书(十二)(二,新学必读书)”一文,文中列有林语堂所列的青年必读书10部,其中第2部就是“我马卡奄(Rubaiya of Omar Khayyam)”(林玉堂,1925),即莪默·伽亚谟的《鲁拜集》。林语堂以英文书目进行推荐,不仅显示他阅读过该英文诗集,也间接表明他对当时已出版的中译本不满意,否则完全有理由可以推荐中译本。林语堂(1926)在选译5首莪默诗歌时表示,“现选我译的几首刊登出来,希望能够引起人家也将他们零零碎碎这儿一首那儿一首的译文公布出来,积渐可以得几篇可以读得的莪默译文”。这间接说明林语堂阅读过莪默诗歌的英译本和郭沫若的汉译本,对中、英译本进行对照比较后,对现有译本不甚满意。

其次,林语堂选译莪默诗歌也是其诗歌不可翻译和随性读书等主张的体现。林语堂(1926)在前言中说:“我所译的莪默诗却是零零碎碎这儿一篇那儿一篇的,觉得不可勉强,也无须勉强。若要把他一百零几首全部译出来,必定顶少一半是无聊的译品——而且我实在没有那个胆量”。林语堂认为,译诗很难同时做到达意和忠实,因此只能“放诞”的翻译,译诗作品“不是什么高明的模范译(文)”(林语堂,1926)。林语堂一向主张随性读书,反对功利性读书,他在《读书的艺术》(1931)一文中阐明了自己心中理想的读书必须出于自然,这样才能尽情享受读书的乐趣。这种随性的读书主张与其“偶然随兴”翻译5首莪默诗如出一辙。林语堂表示翻译这些诗歌译文的成分为:林玉堂 65%,Fitzgerald (英译者)25%,莪默10%。他还引用克罗齐(Croce)的观点,即“凡艺术的作品,都不可翻,而且凡翻译都是重新的创造”(采真、语堂,1926),并声明,译诗是随译者兴感而做的,无法做到彻底忠实于原文,译诗是写诗的极好练习。

2.译介裴多菲诗歌的动机

林语堂翻译裴多菲的短诗与他和鲁迅的密切交往有很大的关系。早在1925年1月12日,鲁迅就曾以“L. S.”的署名方式在《语丝》第9期发表2首裴多菲诗歌,同年1月26日,鲁迅又以同样的署名方式在《语丝》第11期发表3首裴多菲诗歌,而林语堂的汉译诗歌《海呐除夕歌》就紧随其后,林语堂对和他在同一刊物同一版面上发表的裴多菲诗歌不可能视而不见,这种文学缘分可能纯属巧合。

1928年12月6日,由鲁迅等主办的周刊《朝花》在上海创刊,至1929年5月16日停刊时共出20期。1929年3月7日,林语堂翻译裴多菲的诗歌《冲淡胸怀》与梅川(即王方仁)翻译英国作家Charley Harvey Genung所写AlexanderPetöfi的汉译传记《沛妥斐》在《朝花》第10期发表绝非巧合,“Heine和Byron的精神之影落在沛妥斐诗中……他的人格同系在他们感动过的蛊惑的迷力里”(Genung, 1929)。可见,海涅、拜伦、裴多菲等诗人的文风表达同承一脉,林语堂在20世纪20年代初期翻译海涅诗歌时完全有可能已认同了裴多菲的诗歌。梅川同年3月14日和7月1日分别在《朝花》《朝花旬刊》发表裴多菲《娇妻和宝剑》《做梦》《五月之夜》《贞节》等4首诗歌。鲁迅、林语堂和梅川于1925年至1929年间在《语丝》《朝花》《朝花旬刊》等刊物上发表10首裴多菲诗歌,内容均提倡自由思想、独立判断及和美的生活。因此,林语堂和梅川完全有可能是应鲁迅之邀而翻译裴多菲的作品。

林语堂译介外国诗歌之影响剖析

林语堂在20世纪20年代以译介外国诗歌的方式积极投身于五四新文化运动的余波之中,虽然数量不算多,但对他后来在创作、个人生活、思想转变和翻译标准的提出却影响巨大。

首先,林语堂译介外国诗歌的经历对其之后汉语写作语言的使用、个人生活及其思想的转变都产生了强烈冲击。在诗体、语言等方面,林语堂选译海涅的诗歌作品时,他既用传统旧体诗的格式进行翻译,又积极推动新诗的探索,用白话自由诗体的形式来翻译。比如,林语堂在第1首《给C. S.的十四行诗(第七)》(1923年11月23日)的译作注释中声明:“以上[译文]是为非利斯底恩而译的,若是为一个诗人社会而作,我必定放弃自由与以上译笔不同了”(林玉堂,1923a);紧接着林语堂以符合中国读者语境的文体和语言再次翻译了这首十四行诗,并幽默地提问:“我怀疑着如是海呐生于中国,说中国话,做中国人,他做诗是不是要说‘安琪儿’还是要说‘白面狐狸’”(林玉堂,1923a)?林语堂一生创作的近40首中文诗歌,包括古体、近体、词曲以及白话诗。他在创作中的语言风格与其所选译海涅诗歌时独特的译介取向有一定关联,这种风格甚至影响了他在同时期大量小品文、小说等其他文体的翻译甚至写作的风格,“说旧体诗词是林语堂人生和生命的伴侣,并已深入他的思想和灵魂并不为过”(王兆胜,2007)。在实际生活中,林语堂在汉译诗歌活动时深受欧洲浪漫主义革命派精神的影响。留学归国初期的他以“土匪”自居,在北京“女师大”学潮期间,曾用竹竿、石块和警察搏斗,后又在“三·一八”惨案后充当“打狗运动”的急先锋。

其次,林语堂译介外国诗歌的翻译实践对其翻译思想、标准的系统成型影响深远。1923年,结束欧美留学生涯的林语堂以译介外国诗歌的方式正式宣告他开始步入中国文坛,这次尝试为他在1933年前后提出系统的翻译理论和“忠顺美”的翻译标准增添了重要的砝码。

1929年11月18日,林语堂在《语丝》第5卷第36期发表其节译意大利美学家克罗齐(Benedetto Croce)《美学:表现的科学》一文。该节译文论及翻译之不可能性,“‘求雅而失信,求信而失雅’正是译者所处的难境。凡非美的翻译,如字字对译,句句对译,及辞费冗长的译文,只能算做原文的注疏”(克罗齐,1929)。林语堂也承认,在翻译莪默的5首诗歌时,“于我只能放诞放诞而已,不是不想忠实,实是没有法子。也许译诗非放诞些不可”(林语堂,1926)。可见,林语堂在诗歌汉译的实践过程中,已经接触并且或多或少认同了克罗齐的表现主义理论学说,并逐步形成了自己的翻译理论。他随后在《论翻译》(1933年)长文中提出了忠实、通顺和美等三层翻译标准。1933年2月,商务印书馆函授学社改称上海市私立商务印书馆函授学校。该机构之后邀林语堂编写《英文汉译法讲义》一书,该书共计29页,封面标注“商务印书馆函授学校国文科”,并署名“龙溪林玉堂著”,但并未附有版权页,也未标注具体刊印时间。实际上,该书的目录概要、正文内容与林语堂于1933年5月初版发行的《语言学论丛》中《论翻译》一文完全一致,并且在这篇题名为《论翻译》的文末还注明“商务印书馆函授社国文科讲义稿”(林语堂,1933:342)。

林语堂提出翻译的三层标准与严复的“译事三难”大体相符,但他认为,“忠实就是‘信’,通顺就是‘达’,至于翻译与艺术文(诗文戏曲)的关系,当然不是‘雅’字所能包括”(林语堂,1933:327)。可见,林语堂提出“美”这一翻译标准绝非是无源之水无本之木,而是建立在他在此之前译介大量外国诗歌(包括未正式发表的海涅诗歌)的实践活动基础之上的。他在《论翻译》的“美的问题”一节中指出,翻译除了兼顾实用性之外,还需兼顾美,诗歌、小说的翻译尤为如此,“理想的翻译家应当将其工作看做一种艺术(translation as a fine art)。且所译原文,每每属于西洋艺术作品,如诗文小说之类,译者不译此等书则已,若此等书则于达用之外,不可不注意于文字之美的问题”(林语堂,1933:339)。他又在“论艺术文之不可译”一节中指出,“诗为文学品类中之最纯粹的艺术,最为文字之精英所寄托的,而诗乃最不可译的东西。无论古今中外,最好的诗(而尤其是抒情诗)都是不可译的”(林语堂,1933:340)。换言之,林语堂在大量汉译实践摸爬滚打多年后依然认为,翻译诗歌无法遵守绝对忠实的翻译标准,但他也表示,“诗文既有不可不译之时,自亦当求一不可中比较之可”(林语堂,1933:340)。他称赞包括Fitzgerald翻译Sophocles以及Omar Khayyam等作品为“成绩昭然之艺术文翻译”(林语堂,1933:340)的典范。在他看来,翻译要达到极致的“美”无法严格遵循忠实的标准,不能以对译的方式进行复制,只能以创作的方式达成,“翻译艺术文的人,须把翻译自身事业也当做一种艺术。这就是Croce所谓翻译即创作not reproduction, but production之义”(林语堂,1933:341-342)。这说明林语堂是在前期大量汉译实践(尤其是诗歌译介活动)的基础上系统概括自己的翻译思想,如曹明伦(2019)所言,“翻译理论来自翻译实践,这本是个不难观察、不难证明,而且也不难理解的事实”。

从时间上看,1936年8月赴美之后的林语堂才大规模向西方译介中国文化(包括古诗歌),而他在1933年2月已完成《论翻译》一文,并在文中提出忠实、通顺和美等翻译标准。可见,这些探讨的理论源头是基于他前期大量的汉译活动,尤其是外国诗歌的译介活动,而非其英译活动。

结 语

外国文学译介活动是一项具有跨文化性质的交流活动,必然受到社会、文化、经济、政治与意识形态等多种因素的影响和制约。林语堂参与外国文学的译介时间跨度大,译介作品选择的视野呈现多彩纷呈的倾向,这与各个不同历史时期的社会、文化语境及国内外政治语境等紧密联系。尽管目前文献资料搜集整理的林语堂在20世纪20年代刊发译介的外国诗歌仅有30首,但这些外国诗歌的译介是他投身五四新文学和文化运动的历史见证。林语堂译介海涅、莪默和裴多菲等人的诗作与其读书旨趣、长达4年欧美留学生涯的经历及留学归国后面对的国内局势密切联系。林语堂在20世纪20年代参与外国诗歌的译介活动不但对他之后的创作、个人生活、思想的转变等方面产生了重要的影响,而且这些外国诗歌的译介实践活动构成了他在1933年提出系统翻译理论和“忠顺美”翻译标准等最初的理论源头。总之,当前国内学术界极为轻视林语堂的汉译活动研究,林语堂译介外国诗歌仅是其汉译活动的冰山一角,他积极译介散文、小说、戏剧等多种体裁的外国文学作品也是林语堂汉译活动研究的重要组成部分。目前,全面整理林语堂未发表的和已发表的散见于各类报章杂志,包括散文、戏剧、小说等单篇汉译文章成了林语堂研究绕不开的问题,与林语堂译介外国文学活动相关的译介概述、影响剖析以及林语堂的汉译活动和创作等问题都有待学术界有识之士进一步深入展开。

注释:

①《语丝》第11期第1-5版的页眉标注出版发行日期为:1925年1月26日,但该期的第6版的页眉标注出版发行日期却为:1924年1月27日,而第7-8版的页眉标注出版发行日期却为:1924年1月26日。在这份同一期的周刊里出现3个不同的日期比较少见,应为文字排版输入时的错误所致。钱锁桥和郑锦怀在《林语堂传》《林语堂学术年谱》中均标注1925年1月26日。具体参考:钱锁桥.2019.林语堂传:中国文化重生之道[M].404,及:郑锦怀.2018.林语堂学术年谱[M].64。

②1929年6月1日,该周刊改为《朝花旬刊》,至1929年9月停刊时共出12期。