青岛近岸海域波浪要素特征研究

2021-06-24王志勇王炜荔吕富良王立鹏冯立达

王志勇,王炜荔,胡 伟,吕富良,王立鹏,王 磊,冯立达,于 博

(1. 山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室,山东 青岛 266033;2. 国家海洋局北海预报中心,山东 青岛 266033)

海浪是海洋环境基本要素之一,灾害性海浪对沿海经济生产、海上船舶和油气平台等具有巨大的破坏作用。近年来,有学者对我国近海区域波浪要素特征进行了研究,张薇等[1]利用渤海周边10个观测站40余年的海浪观测资料,对渤海灾害性海浪的时空变化和分布特征等进行了分析;尹毅等[2]利用1年的实测海浪资料,对珠江口波浪要素及与热带气旋活动的关系进行了统计分析;李淑江等[3]利用波浪骑士观测资料和数值模式数据对海南岛东南近岸的海浪季节变化和统计特征进行了分析;国内外对于海浪谱的分析与应用也逐步增多[4-5]。青岛作为我国北方重要的沿海城市,受地理环境及季风气候的影响,沿海夏季平均浪高大于冬季,市区部分岸段受台风、温带气旋等天气过程影响时极易上浪,几乎每年都有巨浪灾害发生,对社会经济造成巨大损失[6-7]。但目前,对于青岛市近岸海域的波浪观测与分析,特别是高精度波浪谱的长期观测,尚缺乏系统的分析研究。

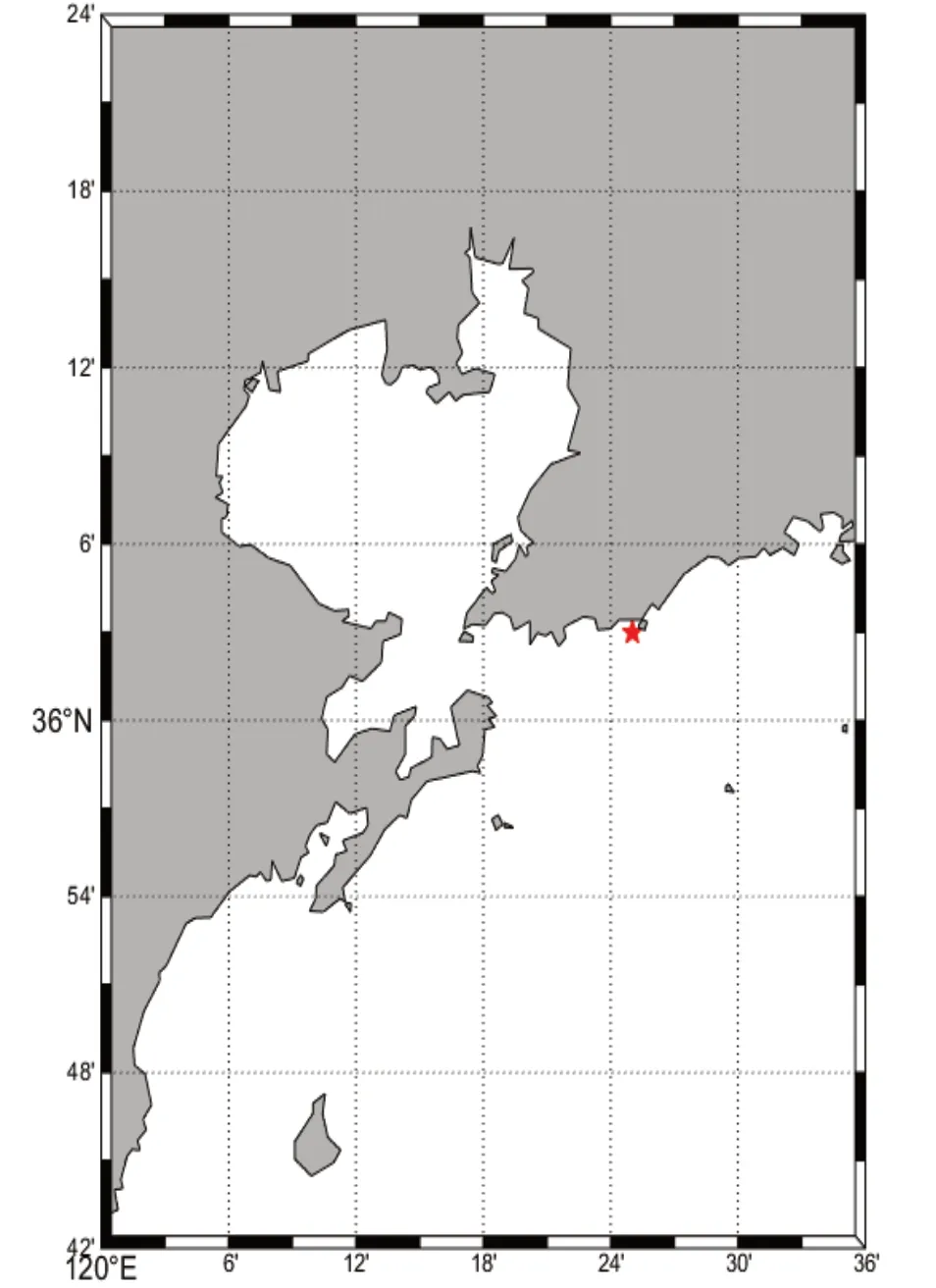

小麦岛海洋环境监测站(以下简称“小麦岛站”)位于青岛市崂山区小麦岛上(图1)。小麦岛位于浮山南麓海滨,面积为0.2 km2,距海岸约200 m,周边海域开阔。小麦岛站自1953年开始波浪观测,是新中国建设的第一个海洋波浪观测站,现该站点观测设备先进,设有标准的验潮井和气象观测场,获取了青岛沿海海域大量具有代表性的水文、气象观测数据[8]。本文拟通过小麦岛站布放的波浪骑士浮标获取的2014年的波浪统计和波浪谱数据,分析青岛市近岸海域波浪要素特征,这对于青岛市沿海区域的海洋防灾减灾、海上交通、海洋工程建设、渔业生产等都具有重要的指导意义。

图1 小麦岛海洋环境监测站位置示意图

1 观测仪器及数据介绍

波浪骑士浮标(Waverider buoy)由荷兰Datawell公司生产,是全世界公认的测量海浪波高和波向的标准仪器,其观测数据还包含海浪方向谱信息,能够全面反映附近海域的海浪要素特征[9],目前在国内长期连续的海浪谱观测数据极为缺乏。小麦岛站布放浮标为DWR-MARKIII型波浪骑士,自2011年开始布放在离小麦岛站850 m左右的南侧海面,布放位置水深25 m左右,数据实时通过高频电台传输至小麦岛站值班室。波浪骑士的波高测量通过内置的重力加速度传感器实现,波向测量通过内置水平加速度传感器、姿态传感器以及磁罗盘实现,浮标采样频率为3.84 Hz,观测数据时间分辨率为30 min,波高测量分辨率为0.01 m,准确度达到小于测量值的0.5%,周期测量范围为1.6~30 s,波向分辨率为1.4°。

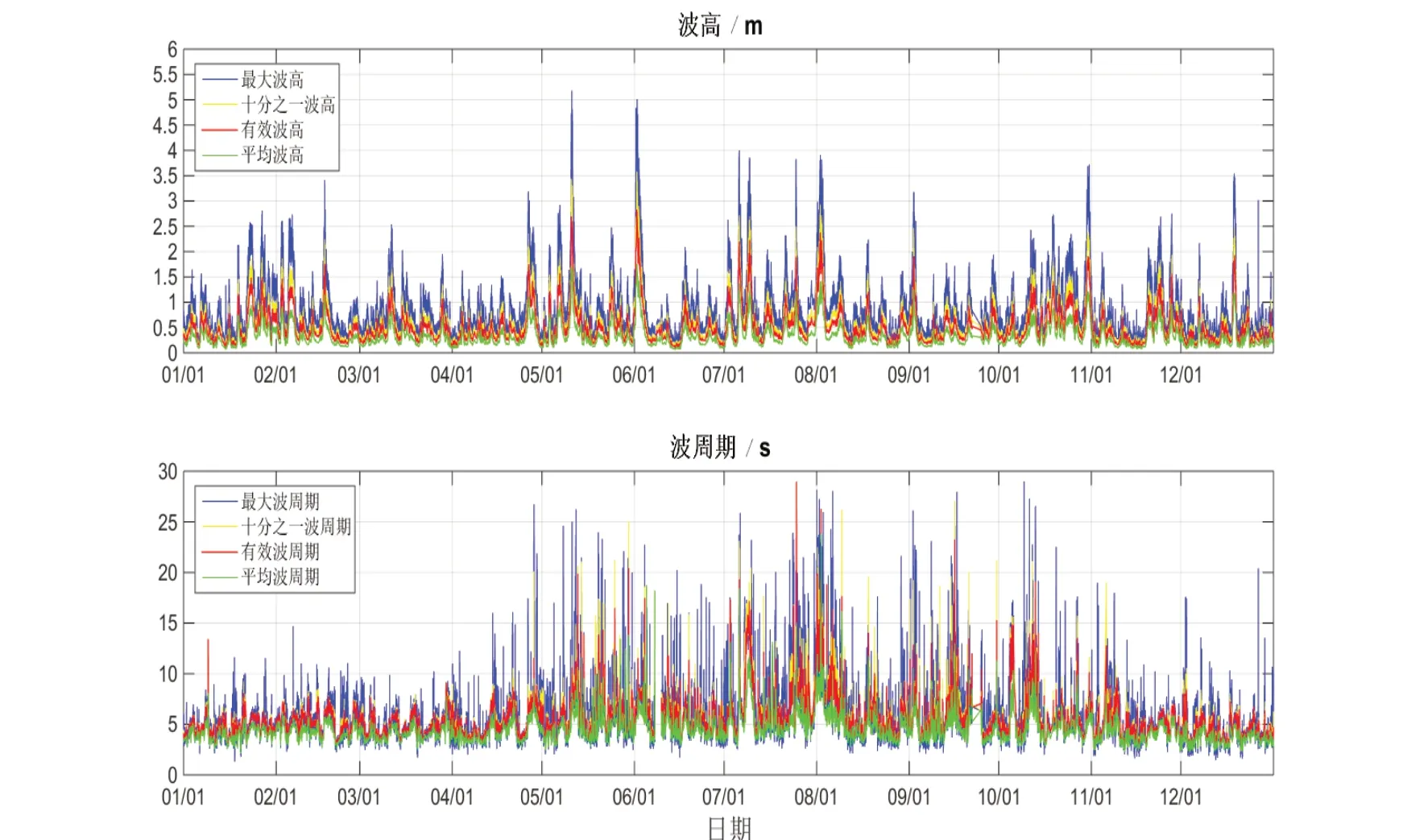

其海浪观测结果主要包括两种:一是上跨零法统计数据,对垂向加速度进行二次积分得到波面位移后利用上跨零法统计分析,得到最大波高、十分之一大波波高、有效波高、平均波高及对应周期数据;二是海浪谱数据,对水平加速度二次积分后得到水平方向位移,通过3个方向位移序列的交叉谱得到海浪方向谱,并计算谱峰周期、平均波向、有效波陡等谱参数[10-12]。

本文主要选用了波浪骑士2014年的波浪观测数据,同时,为加强对海浪生成机制的研究,还选用了小麦岛站2014年逐时的10 min平均风速、风向数据,观测仪器安装在小麦岛气象观测场内,型号为国家海洋技术中心研发的XFY3-1型风速风向传感器,仪器离地高度10.7 m。

2 数据质量控制

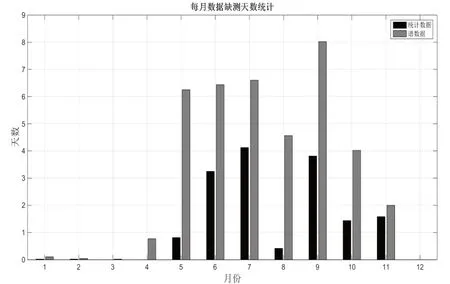

波浪骑士由于数据传输故障、仪器回收维护等原因造成了部分观测数据缺测。依据《海洋观测延时资料质量控制审核技术规范》(HY/T 0315-2021)等[13-14],对观测原始数据进行检验和质量控制,主要进行范围检验、相关性检验、连续性检验、尖峰检验、异常值检验等。对于上跨零法统计数据,经过检验发现,存在部分异常值(周期超过30 s)和尖峰异常值(前后3小时内观测周期差值超过20 s),经过质控去掉59个异常值,全年共缺测796个时刻,约16.6 d;对于海浪谱数据,经过检验未发现异常值,但由于仪器数据传输等原因,全年共计缺测1 864个时刻,约38.83 d。整体来看(图2),波浪骑士浮标观测资料质量及连续性较好,上跨零法统计数据每月最大缺测天数为4 d(7月),海浪谱数据每月最大缺测天数为8 d(9月)。

选用的小麦岛站风速、风向数据,已严格按照相关规范要求,经过了初审、预审和报审三级审核程序,进行了严格的质量控制。

图2 波浪骑士每月数据缺测天数统计图

3 主要波浪要素变化特征

3.1 波浪统计要素特征

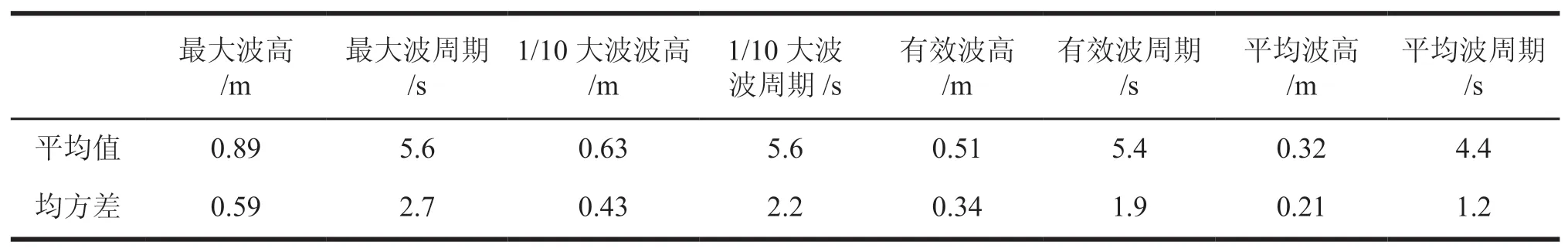

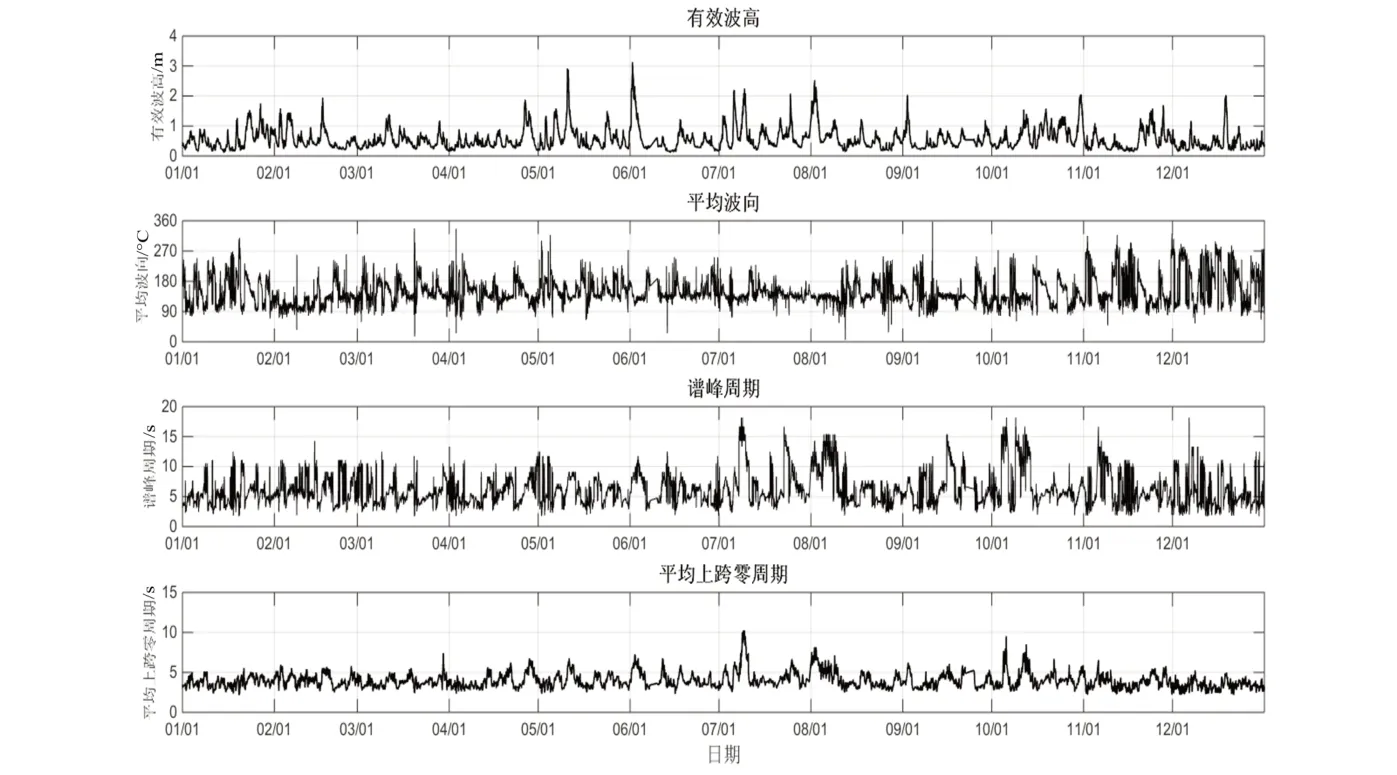

波浪骑士利用上跨零法统计得到最大波高(Hmax)、1/10大波波高(H1/10)、有效波高(H1/3)、平均波高(Hmean)及对应周期数据(图3)。观测海域以2至3级波浪(小浪、轻浪)为主,春、夏季大浪过程相对较多(本文为了研究和处理数据方便,采用海洋学研究中四季的定义,即各季节时间比陆地晚1个月,春季为4—6月,夏季为7—9月,秋季为10—12月,冬季为1—3月),Hmax年度观测最大值为5.18 m,出现时间为5月11日。计算得到年平均最大波高为0.89 m,年平均有效波高为0.51 m,年平均波周期为4.4 s(表1),波高和波周期变化波动较大。考虑到近岸海洋站观测波浪通常小于海上实况,选取H1/10>3 m的作为判断灾害性海浪的标准[1,15],全年波浪骑士观测的H1/10>3 m出现次数为27次,主要集中在5月10—11日、6月1—2日期间,与东南向大风过程有关。

图3 2014年波浪骑士观测各波高、周期时间序列图

表1 波高、周期年平均值和均方差

结合风速数据进行分析发现(图4),附近区域以2至3级风(轻风、微风)为主,全年平均风速为3.41 m/s,最大风速为16.2 m/s,出现时间为6月2日,对应的有效波高也达到最大值2.84 m。整体来看,风速与波高观测分布趋势较为一致,有效波高较大的时刻往往对应风速也较大,说明该时间附近海域可能以风浪占主,也存在部分有效波高较大的时刻对应风速较小,说明该时间附近海域可能以涌浪占主,后面将结合海浪谱数据进一步分析。

图4 小麦岛站2014年观测风速与有效波高时间序列图

3.2 海浪谱要素特征

波浪骑士能够观测得到波浪方向谱,并计算有效波高(Hm0)、平均波向(Mdir)、谱峰周期(Tp)、平均上跨零周期(Tz)等海浪谱要素特征值(图5),Hm0,Tz分布与上跨零法得到波高、周期分布基本一致,Hm0年平均值为0.56 m,Tp年平均值为6.1 s,Tz年平均值为4.0 s。Tp全年超过8 s的观测共出现3 106次,占总观测比例为19.8%,长周期波浪主要出现在夏、秋季节。

图5 海浪谱数据得到Hm0,Mdir,Tp,Tz时间序列图

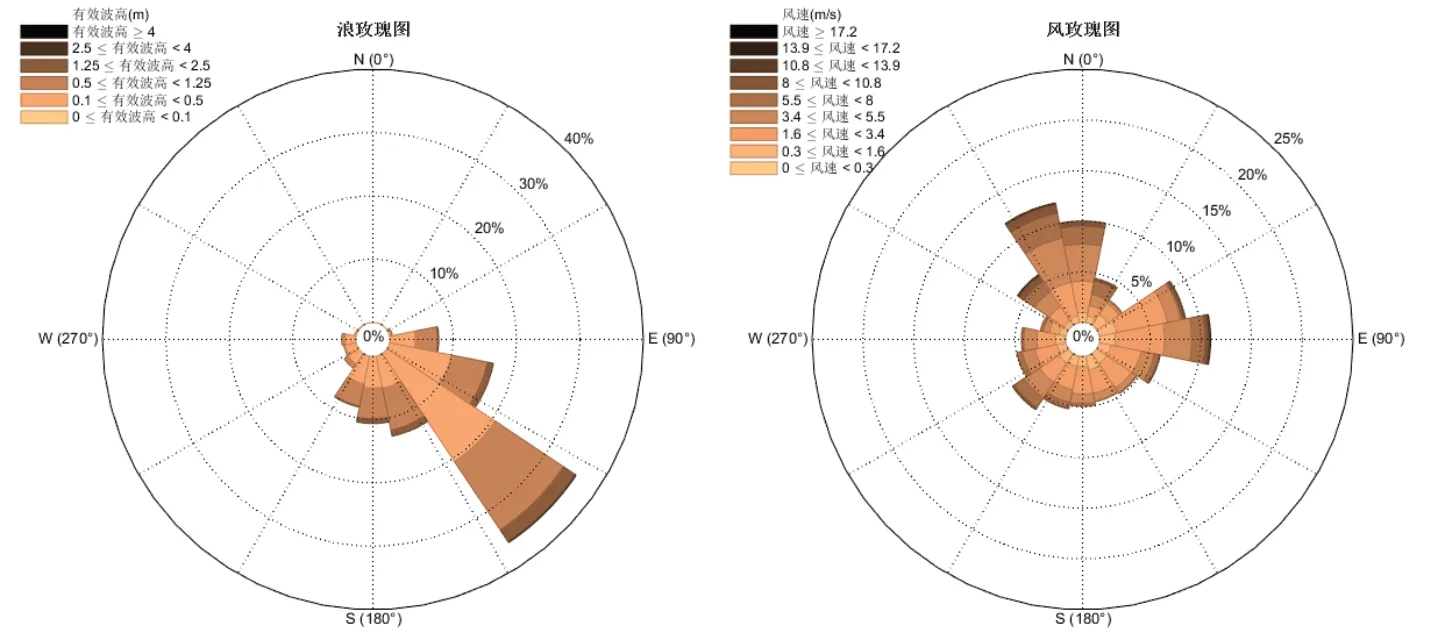

分别利用全年的Hm0和Mdir、风速和风向数据,得到全年十六向波浪玫瑰图和风玫瑰图(图6)。研究海域常浪向为SE,次常浪向为ESE、SSE和S,浪向分布比较集中,其他方向出现概率均小于10%,强浪向为SE;常风向为NNW、N和E,强风向为E。

风、浪玫瑰图分布存在一定的差异,平均浪向主要分布在90°~270°偏南向范围内,这主要是受浮标布放位置地形和岸线分布等因素影响。波浪骑士布放位置水深25 m左右,北侧距离小麦岛站约1 km,南侧离岸越远水深逐渐增大,造成北侧风区较短,偏北风形成的北向浪在浮标观测位置仍未完全成长,因此波浪骑士观测的北向浪较少,而以局地生成或外部开阔水域传播过来的南向浪为主。青岛市区南部海岸线以东西走向为主,沿海区域的灾害性海浪威胁主要来自偏南向,偏北向浪造成灾害威胁较小,因此波浪骑士虽然对偏北向波浪观测不足,但对于青岛市区沿海范围的海浪观测与分析仍有重要的意义。

图6 全年波浪玫瑰图(左)和风玫瑰图(右)

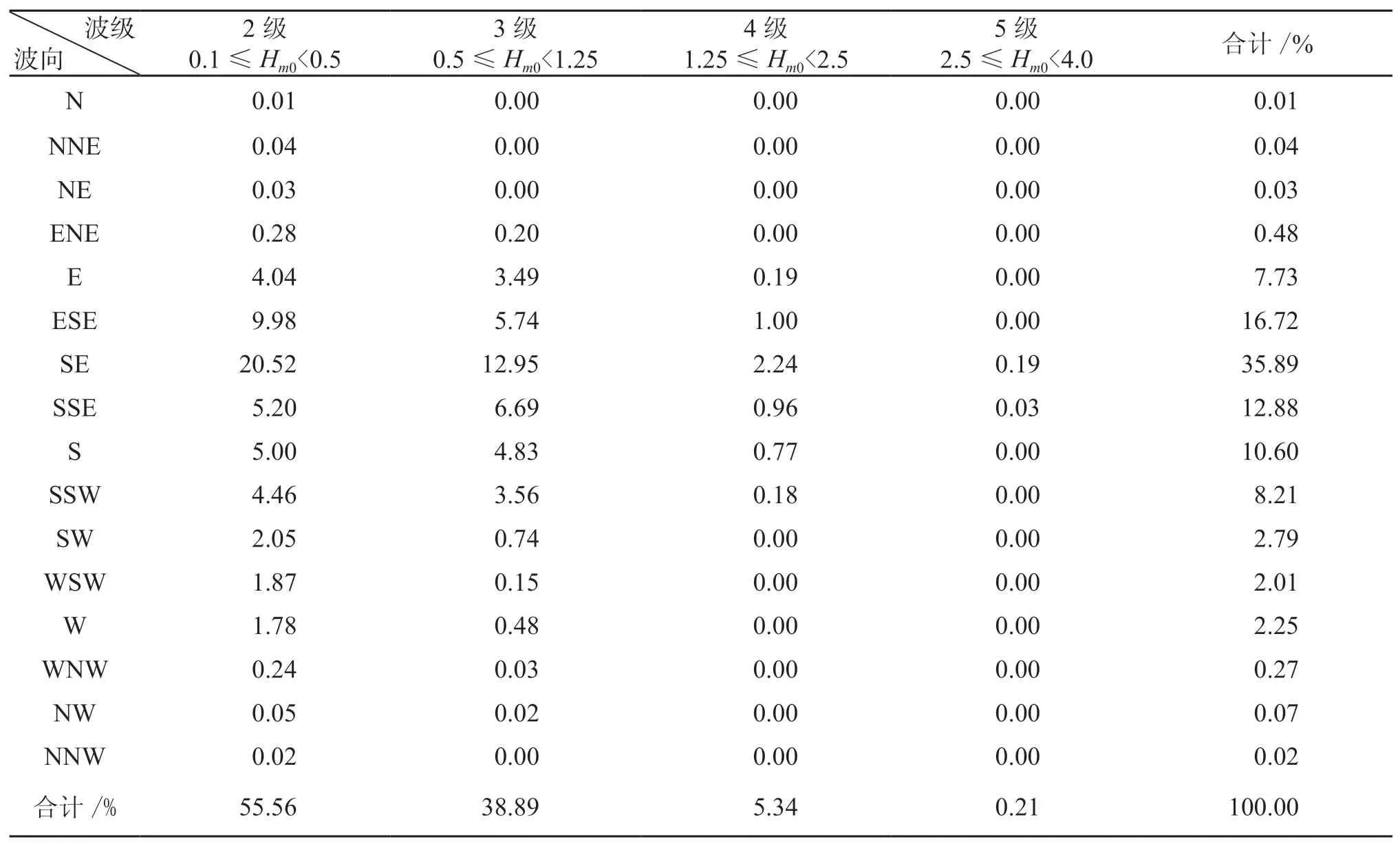

从2014年十六个波向波级频率分布可以看出(详见表2,注意观测Hm0最小值为0.11 m,因而表中忽略了波级为0级和1级的情况),2级(小浪)占比55.6%,3级(轻浪)占比38.9%,合计占比94.5%;波向SE占比35.9%,ESE到S范围波向合计占比76.1%,其他方向波浪较少;5级(大浪)情况占比为0.2%,波向为SE和SSE,说明大浪主要为东南向浪。

表2 2014年十六个波向波级频率分布(有效波高/m)

3.3 波浪要素的季节分布特征

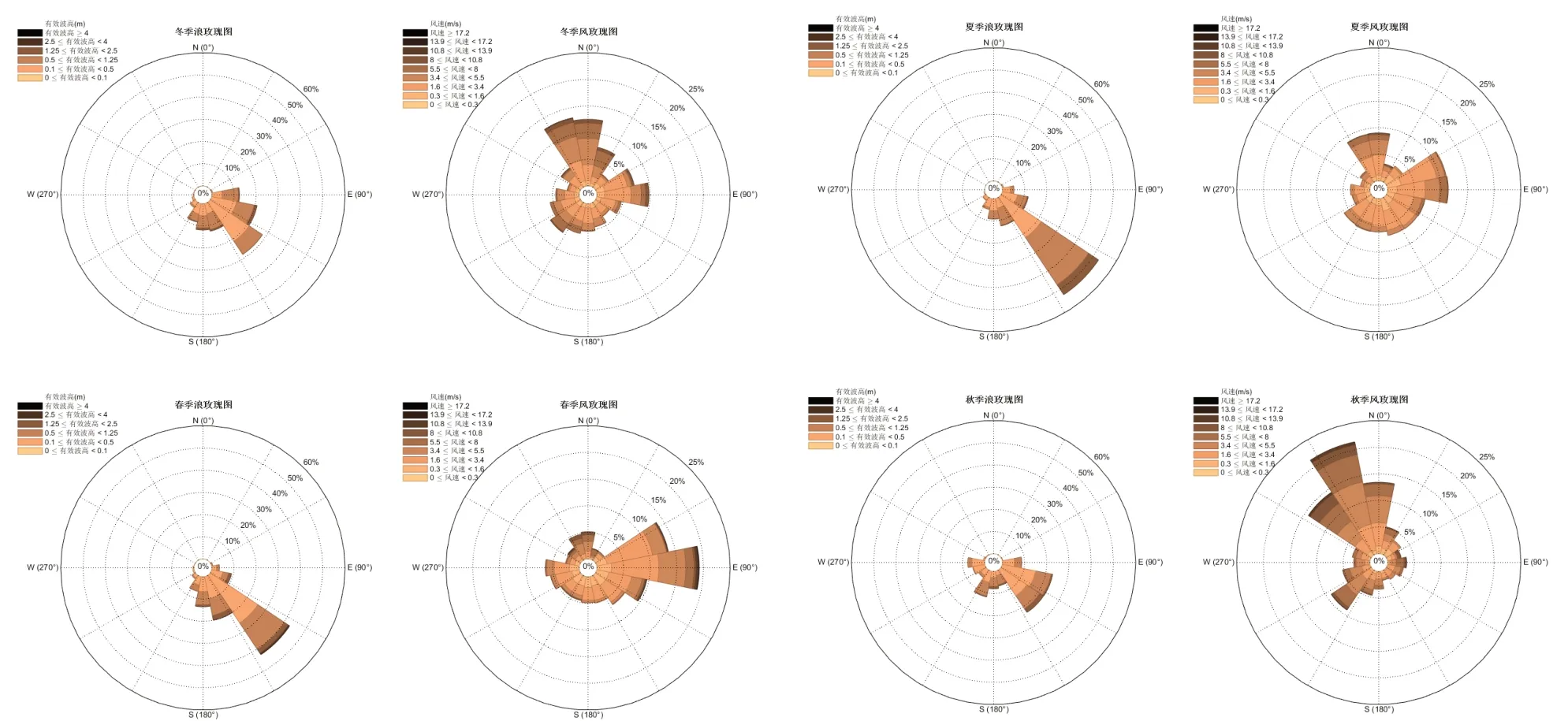

青岛市地处山东半岛东南部沿海,属典型的温带季风性气候,风、浪分布具有明显的季节变化特征。图7给出了冬、春、夏、秋四季的浪玫瑰图和风玫瑰图,可以看出,观测海域四季均以东南向浪为主,但是相比春、夏季,在秋、冬季南向和西南向波浪出现频率也有增加。大浪过程主要集中春、夏季,这两个季节风向以东风和偏南风为主,有利于东南向波浪的生成和发展,而秋、冬季以偏北风为主,有利于北向浪发展,但如3.2节中分析,波浪骑士北侧风区较短,观测的北向浪波高均较小。

图7 冬、春、夏、秋四季波浪玫瑰图(左)和风玫瑰图(右)

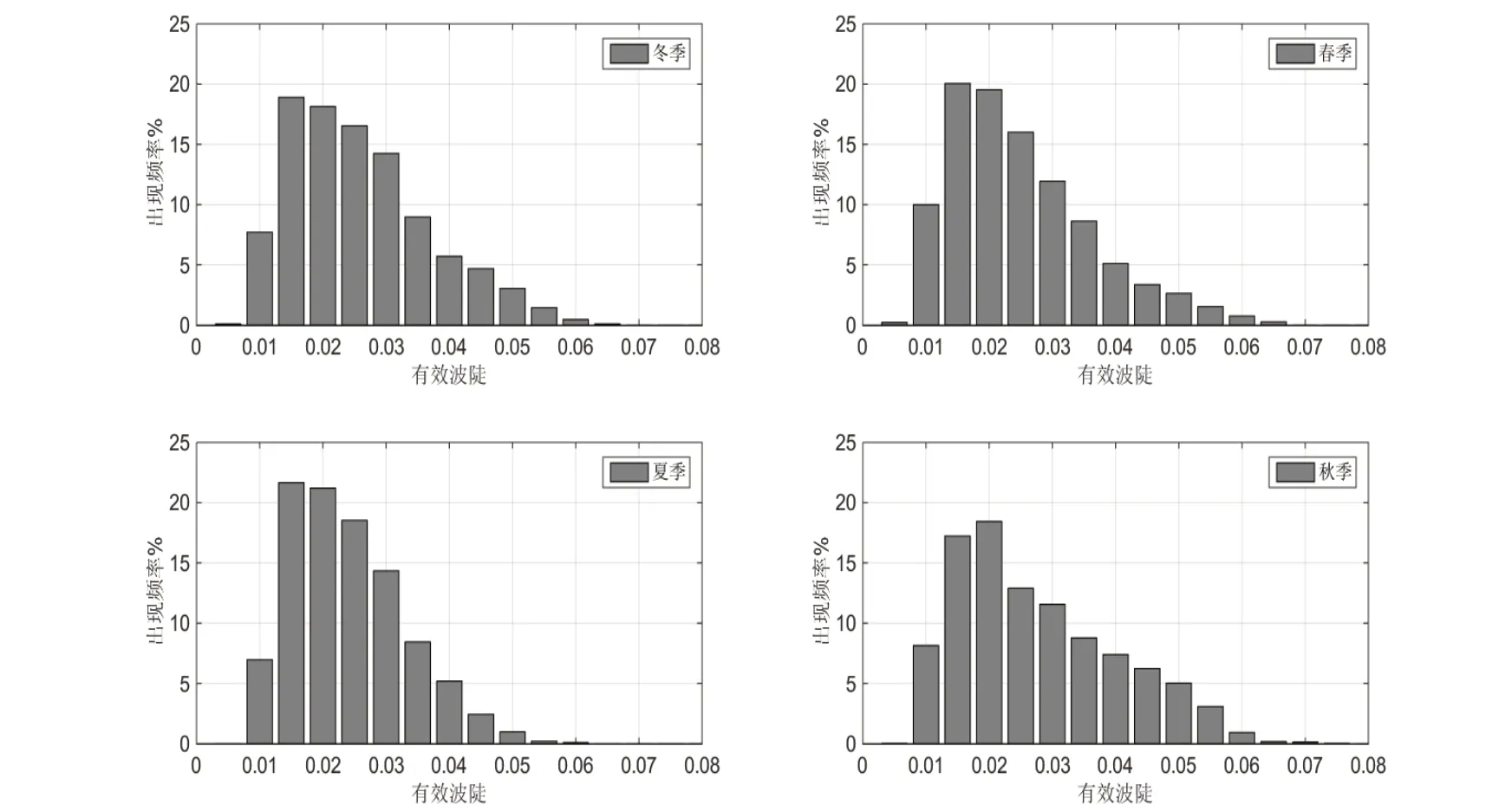

利用海浪谱数据计算得到的有效波陡(Significant Steepness,由Hm0/Lz计算得出,Hm0为有效波高,Lz为由波浪谱零阶矩与二阶矩计算得到跨零周期后得出的波长)各季节分布图(图8),夏季有效波陡分布更为集中,冬季分布则较为平均。根据Thompson W C等[16]、Wang D W等[17]提出的波型判据:有效波陡≥0.025为风浪,0.025>有效波陡≥0.01 为未成熟涌浪,有效波陡<0.01为成熟涌浪。统计得到冬、春、夏、秋风浪出现频率分别为38.6%,34.2%,31.6%,43.3%;未成熟涌浪出现频率分别为53.6%,55.6%,61.4%,48.6%;成熟涌浪出现频率分别为7.8%,10.2%,7.0%,8.2%。依此判据可知,观测海域以风浪、未成熟涌浪占主,全年平均占比91.7%,成熟涌浪占比较低,全年平均占比8.3%,仅在春季达到了10%左右。

4 结 论

当前国内高精度、长期、连续的波浪谱观测数据较为缺乏,青岛市近岸海域的波浪观测也缺乏长期资料的系统分析。本文研究基于小麦岛站2014年波浪骑士浮标观测数据以及风速、风向数据,对青岛近岸海域波浪要素特征进行了综合分析。通过上跨零法统计的波高和周期数据分析得知,观测海域以2至3级波浪(小浪、轻浪)为主,春、夏季大浪过程相对较多,年平均最大波高、有效波高、平均波周期分别为0.89 m、0.51 m和4.4 s,风速与波高观测分布趋势较为一致,反映了该海域波浪主要受到局地风影响;通过海浪方向谱数据分析得知,研究海域常浪向为SE,次常浪向为ESE、SSE和S,合计占比76.1%,强浪向为SE;常风向为NNW、N和E,强风向为E,浪玫瑰图显示,观测海域平均浪向主要分布在90°~270°的南向半圆范围内,与风玫瑰图的分布有所不同,这主要是由于波浪骑士布放位置北侧风区较短,偏北风形成的北向浪尚未完全成长导致。

图8 各季节有效波陡分布图

进一步分析了波浪要素的季节分布特征,观测海域四季均以东南向浪为主,但是相比春、夏季,在秋、冬季南向和西南向波浪出现频率也有增加,大浪过程主要集中在春、夏季,这两个季节风向以东风和偏南风为主,有利于东向、南向的波浪生成和发展。通过有效波陡数据分析判断,观测海域以风浪、未成熟涌浪占主,全年平均占比91.7%,成熟涌浪占比较低,进一步验证了观测海域波浪主要受到局地风的影响,受外来涌浪影响相对较小。

虽然波浪骑士浮标受布放位置、岸线分布影响,对偏北向波浪观测不足,但是青岛市区南部海岸线以东西走向为主,沿海区域的灾害性海浪威胁主要来自偏南向浪,偏北向浪造成灾害威胁较小。因此,本文对于青岛市区沿海范围的海浪观测与分析仍具有重要意义,特别是结合了1年连续观测的波浪方向谱数据进行分析,对于青岛市区近岸海域的海浪预警监测、防灾减灾、海洋工程建设、海上运输等具有重要的参考价值。值得注意的是,2014年无台风直接登陆影响青岛市近岸海域,因而本文未涉及台风影响下的海浪特征,下一步将搜集相关数据,对台风影响下的海浪要素特征进一步分析研究。