侧向连续开孔地下综合体地震响应分析*

2021-06-23马朝霞王国波

马朝霞, 王国波

(1湖北第二师范学院建筑与材料工程学院, 武汉 430205; 2 温州大学建筑工程学院, 温州 325035)

0 引言

为了高效利用城市地下空间资源,以地铁车站为核心、地下商业开发为辅助的地下空间综合体得到了大力发展。实际工程中,为了便于乘客在地下商业区与地铁车站之间自由活动,地下综合体侧墙必定存在较多开洞,而侧墙开洞必将削弱地下综合体抗震能力。所以有必要研究该结构形式的抗震能力,且应当对地下综合体结构进行简化分析,并建立三维计算模型,通过分析其地震响应规律得出开孔大小对于结构抗震性能的影响。

由于有关地下结构地震响应的经验数据较少,相关学者对于单一地下结构地震响应的研究目前在理论分析(刘晶波[1]、Xu[2]、Tisinidis[3])、数值计算(于仲[4]、庄海洋[5]、景立平[6])和模型试验(陈国兴[7]、许成顺[8]、杨林德[9])等方面均取得了长足发展,相关理论比较成熟,简化计算方法也得到了发展。但是随着城市发展迅速,单一的地下车站体已经不能满足人们的日常需求,因此各种各样的复杂地下综合体进入人们的视野,但对地下综合体等复杂地下结构抗震性能的研究则相对较少,赵光[10]研究了城市交通节点多层交叉隧道结构的地震响应研究,张栋梁[11]基于上海某实际工程地下综合体工程,分析得到当侧墙开孔面积小于其总面积的50%时对于结构而言没有显著影响。本文在张栋梁[11]研究的基础上,将侧向开孔地下综合体与单一车站进行对比,分析不同开孔方式对结构地震响应的影响,探讨合理的侧墙开孔方式。

1 计算模型及计算工况

1.1 计算模型

采用有限元分析软件ABAQUS,建立一个自由场(图1(a))和一个经典标准车站模型(图1(b))与地下综合体结构(图1(c))进行对比分析。为对比分析不同开孔方式对地下综合体的影响,在地下空间开发部分与车站相连的车站左上部的侧墙进行开孔,共采用3种开孔方式,即每开挖1倍柱距预留1倍柱距宽度的墙体(图1(d),简称侧向一跨开孔)、每开挖2倍柱距预留一倍柱距宽度的墙体(图1(e),简称侧向两跨开孔)、每开挖3倍柱距预留1倍柱距宽度的墙体(图1(f),简称侧向三跨开孔)。

图1 模型示意图

标准车站横向宽度20m,空间开发部分宽度34m,结构总宽度54m,纵向长度为160m,结构纵向截面如图2(a)所示。车站1层层高6m、2层层高9m,空间开发部分只有一层,层高6m;空间开发部分从左到右跨度依次为9,8,8,9m;考虑到采光问题,在空间开发部位第三跨顶板上沿纵向连续开孔尺寸为4m×10m的天窗,沿纵向每隔2m开一个,地下综合体纵向截面如图2(b)所示。标准车站和地下综合体结构埋深都为3m,放置在土体中心。

图2 地下结构截面示意图

本文参照文献[8]的建议,计算土体的范围在横向上取车站结构的5倍宽度,纵向取与车站长度相等,深度方向取至基岩面。因此土体计算范围为270m(横向)×160m(纵向)×70m(深度)。

关于边界条件的设置,本文采用侧向滑移边界,模态分析时,土体侧面竖向和纵向约束,水平横向释放使其发生剪切变形;土体底面三个方向都约束。时程分析时,土体侧面竖向和纵向约束,水平横向释放使其发生剪切变形;土体底面侧面竖向和纵向约束,在水平方向上加地震动[8]。采用等价线性模型Davidenkov模型来模拟土体的非线性特性,Davidenkov模型可以描述为[6]:

(1)

λ/λmax=1-Gd/Gmax

(2)

式中:A,B,γr均为拟合常数;γr为参考剪应变;γd为瞬时动剪应变;λ,Gd分别为阻尼比和瞬时动剪切模量;λmax,Gmax分别为最大阻尼比和最大动剪切模量。

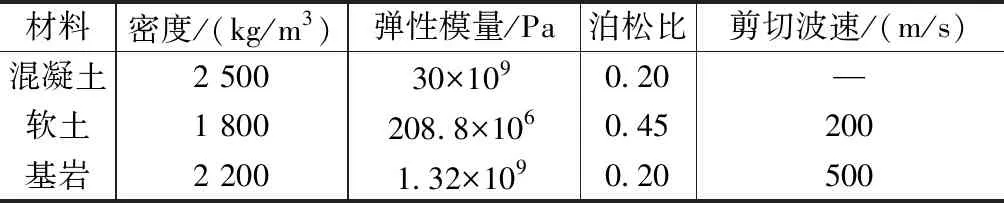

根据相关软土动力试验结果,本文取A=1.026,B=0.34,初始阻尼比取0.003。其他材料均采用线弹性模型,计算参数如表1所示。

材料的计算参数 表1

土体采用实体单元,车站及空间开发结构采用壳单元,柱采用梁单元。对于网格划分的原则,为保证地震动能够在模型中传播,网格尺寸不应该过大,单元尺寸Δlmax应小于波长的1/10,即:

Δlmax≤0.1v/fmax

(3)

式中:v为剪切波速;fmax为需考虑地震波能量范围内的最大频率,其中对于地震动分析而言,最大频率可取10Hz,v=200m/s,Δlmax≤2m,所以应每2m划分一个网格。

由于土体采用了等价非线性模型Davidenkov模型,其阻尼特性已考虑在模型中,其中土体的初始阻尼比按经验取值为0.001。地下综合体结构中的墙板和柱子采用瑞利阻尼,阻尼比取0.05。

对于El波(0.1g)和El(0.2g)波,在地震动数据点之间(即0.02s)应有10个数据点近似逼近,动力时步取0.002s;对于上海人工波(0.1g),在地震动数据点之间(即0.01s)应有10个数据点近似逼近,动力时步取0.001s,计算时间统一取20s。

1.2 计算工况

在进行地震响应分析时,选取峰值加速度分别为0.1g,0.2g的El波及0.1g的上海人工波,3种地震波的加速度时程曲线及其傅里叶谱曲线图见图3。分析3种地震波作用下自由场、标准车站、侧向一跨开孔、侧向两跨开孔、侧向三跨开孔模型地震响应规律,共15种工况,具体工况见表2。

图3 输入地震波时程曲线及其频谱曲线

1.3 监测方案

为了监测地下结构和土体的地震响应,在土体地表、土体沿深度方向、结构柱顶等位置布置测点,主要监测土体和地下结构的加速度、位移响应。

1.3.1 自由场土体工况监测方案

对于自由场土体工况,主要监测其地表加速度、位移响应和沿深度方向上的加速度、位移、能量响应。自由场土体测点布置见图4。

计算工况 表2

图4 自由场土体测点布置

1.3.2 标准车站-土体工况监测方案

标准车站-土体工况在自由场工况的基础上添加了车站结构模型,需对标准车站结构的加速度、位移、能量进行监测。土体测点布置方案与自由场工况相同(图4),标准车站-土体工况测点布置在车站顶板以及下层楼板上,具体如图5所示。

图5 标准车站-土体工况测点立面布置

1.3.3 地下综合体-土体工况监测方案

与标准车站-土体工况相比,地下综合体-土体工况是把标准车站改为地下综合体,除了需要监测地表加速度、位移响应和沿深度方向上的加速度、位移、能量响应之外,还需对地下综合体的加速度、位移、能量进行监测。故土体的测点布置方案与自由场工况相同(图4),地下综合体的测点布置在其顶板和下层楼板上,具体如图6所示。

图6 地下综合体-土体工况测点布置

2 计算结果及分析

2.1 顶板水平加速度分析

计算得到标准车站测点B1和地下综合体中车站部分顶板测点C31在各地震波作用下的水平加速度后,可得各个水平加速响应的时程曲线,见图7,其幅值见表3。

定义加速度幅值变化率β:

β=(A开孔-A标准)/A标准×100%

(4)

式中:A开孔为侧向开孔车站加速度幅值;A标准为标准车站顶板加速度幅值。

地下结构跨中加速度幅值分析 表3

在同一地震波作用下,标准车站、侧向一跨开孔、侧向两跨开孔车站顶板加速度响应规律大体一致,且与地震波波形相符,可知开孔方式变化对水平加速度响应影响较小。相同幅值El波和上海人工波作用下,上海人工波作用下加速度幅值变化率大于El波;不同幅值El波作用下加速度幅值变化率发生改变,与El波(0.1g)相比,El波(0.2g)作用下加速度幅值减小变成负数,表明在较大地震动作用(0.2g)时侧向开孔结构加速度反而降低了,但降低幅度很小,从工程角度看可忽略不计。

提取标准车站顶板测点B1水平加速度响应最大时刻下测点B1~B10的水平加速度以及该时刻下的侧向一跨开孔、侧向两跨开孔、侧向三跨开孔的测点C31~C40的水平加速度,以加速度值为纵轴、沿地下结构纵向长度为横轴,可得结构顶板水平加速度幅值变化曲线,如图8所示。由图8可知,沿车站中心向端墙方向,加速度幅值随着距离的增大而减小,在端墙部位达到最小。因为地下结构端部存在端墙,端墙的刚度较大,降低了加速度的响应;在峰值加速度为0.1g的El波、上海人工波作用下,标准车站的水平加速度幅值整体小于地下综合体结构的水平加速度幅值;在峰值加速度为0.2g的El波作用下,标准车站的水平加速度幅值反而大于地下综合体的地震响应。

图7 柱顶水平加速度时程曲线

图8 加速度幅值沿车站纵向变化曲线

图9 车站顶板与中板相对位移时程曲线

2.2 变形分析

2.2.1 车站部分

提取标准车站顶板测点B1和中板测点B11以及侧向一跨开孔、侧向两跨开孔、侧向三跨开孔顶板测点C31和中板测点C54的水平位移(表4),得到各种地震波作用下相对位移时程曲线,如图9所示。

由图9和表4可知,地下结构的顶板和中板存在相对位移是由于结构在整体发生侧向移动的同时产生了一定的剪切变形;标准车站的相对位移值小于地下综合体的相对位移值,说明侧向开孔削弱了整体的刚度。不同开孔大小对层间位移角的影响并不显著,但随着孔洞的增大,总体呈现出变大的趋势。

2.2.2 开孔墙体

提取侧向两跨开孔顶板测点C56和中板测点C57(图6)以及侧向三跨开孔顶板测点C58和中板测点C59(图6)的水平位移,可得在各种地震波作用下的相对位移幅值,如表5所示。由表5可知,侧向两跨开孔、侧向三跨开孔的顶板与中板的相对位移值几乎相同,开孔大小对其影响不大,但侧向三跨开孔的层间位移角略大于侧向两跨开孔。地震波幅值增大时,侧向两跨开孔、侧向三跨开孔的顶板与中板的相对位移值也受其影响增大。侧向两跨开孔、侧向三跨开孔地下综合体的层间位移角均较小,结构刚度大,抗震性能较好。

测点B1和测点C31层间位移角 表4

测点C56和测点C58层间位移角 表5

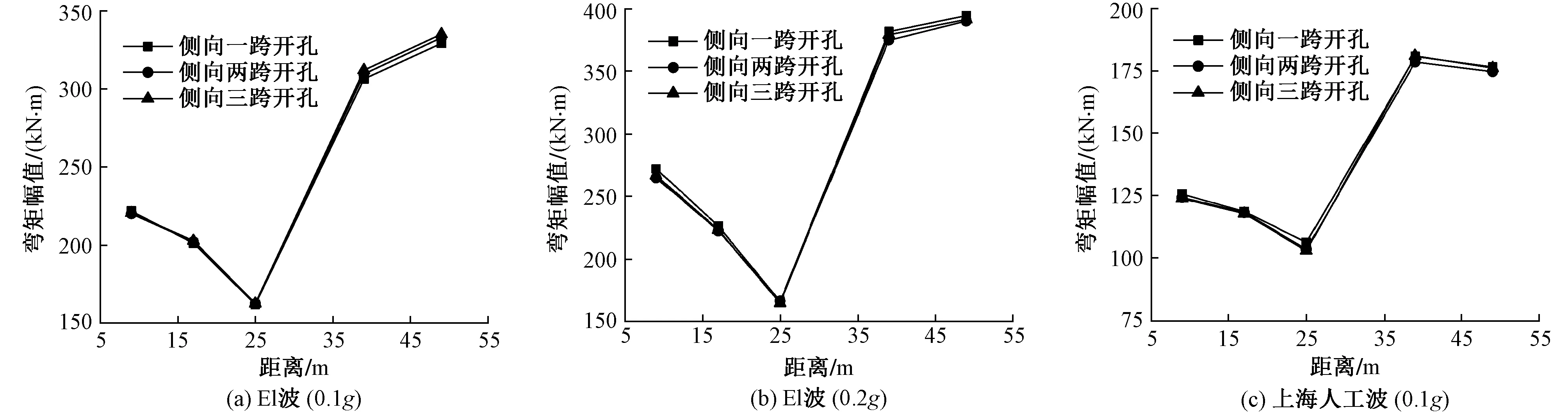

图10 测点 C31~C40柱端水平弯矩变化曲线

图11 测点C41~C50柱端水平弯矩变化曲线

2.3 柱端水平弯矩变化分析

2.3.1 车站部分

对于靠近地下空间开发一侧,提取标准车站顶板测点B1水平弯矩响应最大时刻下测点B1~B10的弯矩值,以及该时刻下的侧向一跨开孔、侧向两跨开孔、侧向三跨开孔的测点C31~C40的弯矩值,以弯矩幅值为纵轴,沿地下结构纵向长度为横轴,可得柱端水平弯矩变化曲线如图10所示,并参照式(4)计算弯矩变化率,见表6。

地下结构跨中柱端弯矩幅值分析 表6

由图10及表6可得:1)在地震动幅值较小(0.1g)时,标准车站柱端弯矩值小于地下综合体的柱端弯矩值;而在地震动幅值较大(0.2g)时,标准车站柱端弯矩值大于地下综合体柱端弯矩值。2)不同开孔方式对柱端弯矩的影响并不显著,但相对于标准车站而言,由于侧墙开洞削弱了结构整体刚度,弯矩增幅达到了32%,不容忽视。

对于远离地下空间开发一侧,提取侧向一跨开孔顶板测点C41水平弯矩响应最大时刻下测点C41~C50的弯矩值,以弯矩幅值为纵轴,沿地下结构纵向长度为横轴,可得柱端水平弯矩变化曲线如图11所示。由图11可见,此时侧向开孔的影响非常小,表明侧向开孔主要影响靠近开孔侧的车站结构的响应。

图12 沿地下综合体横向柱端水平弯矩幅值变化曲线

2.3.2 空间开发部分

分别提取每跨测点C1,C11,C21,C31,C41的柱端弯矩幅值,以柱端弯矩作为纵坐标,沿结构横向长度为横轴,可得沿结构横向方向上弯矩幅值变化图,如图12所示。由图12可知:空间开发部分的弯矩幅值小于车站部分的弯矩幅值,地下综合体在34m处有开孔,可以看出开孔后车站部分弯矩值显著增大,对车站部分结构刚度造成削弱。

3 结论

(1)地下综合体的层间位移角大于标准车站结构的层间位移角,说明地下综合体的侧向开孔减小了结构的刚度,降低了其抗震性能。

(2)侧向开孔导致车站结构整体性被削弱,靠近车站部分的侧墙更易受到破坏。

(3)不同开孔方式对地下结构的影响并不明显,但总的趋势是随着开孔大小的增大,其刚度削弱增加,结构的地震响应也随之增大。

综合本文计算的三种开孔工况,从结构安全(开孔不宜太大)、施工方便(开孔不宜过多)、采光、交通便利等多因素考虑,建议采用侧向两跨开孔的方案。