显微血管减压手术治疗椎动脉相关性面肌痉挛*

2021-06-23冷景兴闵飞祥刘如恩

向 晖 冷景兴 闵飞祥 刘如恩

(江西省人民医院神经外科,南昌 330006)

面肌痉挛(hemifacial spasm,HFS)是一种面神经支配的肌肉发作性、非随意性抽搐的良性功能性疾病。1977年Jannetta等[1]报道显微血管减压术(microvascular decompression,MVD)可有效治愈该疾病,血管压迫已成为原发性面肌痉挛公认的病因。研究[2,3]显示,在症状延迟消失、复发及并发症的发生率上,责任血管为椎动脉相关的病例组高于非椎动脉相关的病例组。2008年10月~2019年10月,我院采用显微血管减压术治疗椎动脉相关责任血管的面肌痉挛78例,疗效满意,现将经验总结报道如下。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料

本组78例,男33例,女45例。年龄27~73岁,平均51岁。均有一侧眼睑至嘴角不自主抽搐。左侧37例,右侧41例。病程0.5~21年,平均8年。术前均行MRI 3D-SPACE序列及MRA检查,MRI 3D-SPACE于面神经根部见粗大的血管影像,MRA见椎动脉迂曲。

病例选择标准:临床确诊为面肌痉挛,病程>3个月,影像学检查排除肿瘤等继发性原因[4],且手术区可见粗大的血管影。

1.2 手术方法

均在显微镜(53例)或神经内镜(25例)下完成手术。全麻,健侧卧位,枕下乙状窦后入路,以乳突根部为中心,行乳突后长约5 cm直切口,乙状窦后开圆形骨窗直径约2 cm,骨窗上缘暴露横窦和乙状窦边缘,“T”形切开硬脑膜。显微镜或神经内镜下松解后组脑神经至面听神经之间的蛛网膜,充分打开桥小脑角池,逐步释放脑脊液,待脑组织回缩后,探查手术区。发现椎动脉后,先将椎动脉表面的蛛网膜充分松解,抬起椎动脉,从上至下逐步探查面神经出脑干区(root exit zoon,REZ)。如责任血管单独为椎动脉,先从REZ下部置入垫棉,使椎动脉与REZ区下部隔离,根据椎动脉移位情况决定是否在REZ上部置入垫棉;如责任血管为椎动脉合并其他血管,先将REZ下部椎动脉抬起并置入垫棉,再于椎动脉与REZ之间由上至下对其他责任血管充分减压。逐层关颅。

手术当日严格卧床,术后第1天起根据患者情况逐步恢复日常活动,术后7天拆线出院。术后1、3、6、12个月随访,包括面部抽搐症状消失情况[3],以及并发症如面瘫,听力障碍(电测听),后组脑神经功能状态异常(吞咽功能、张口受限、声嘶及咽反射)。

2 结果

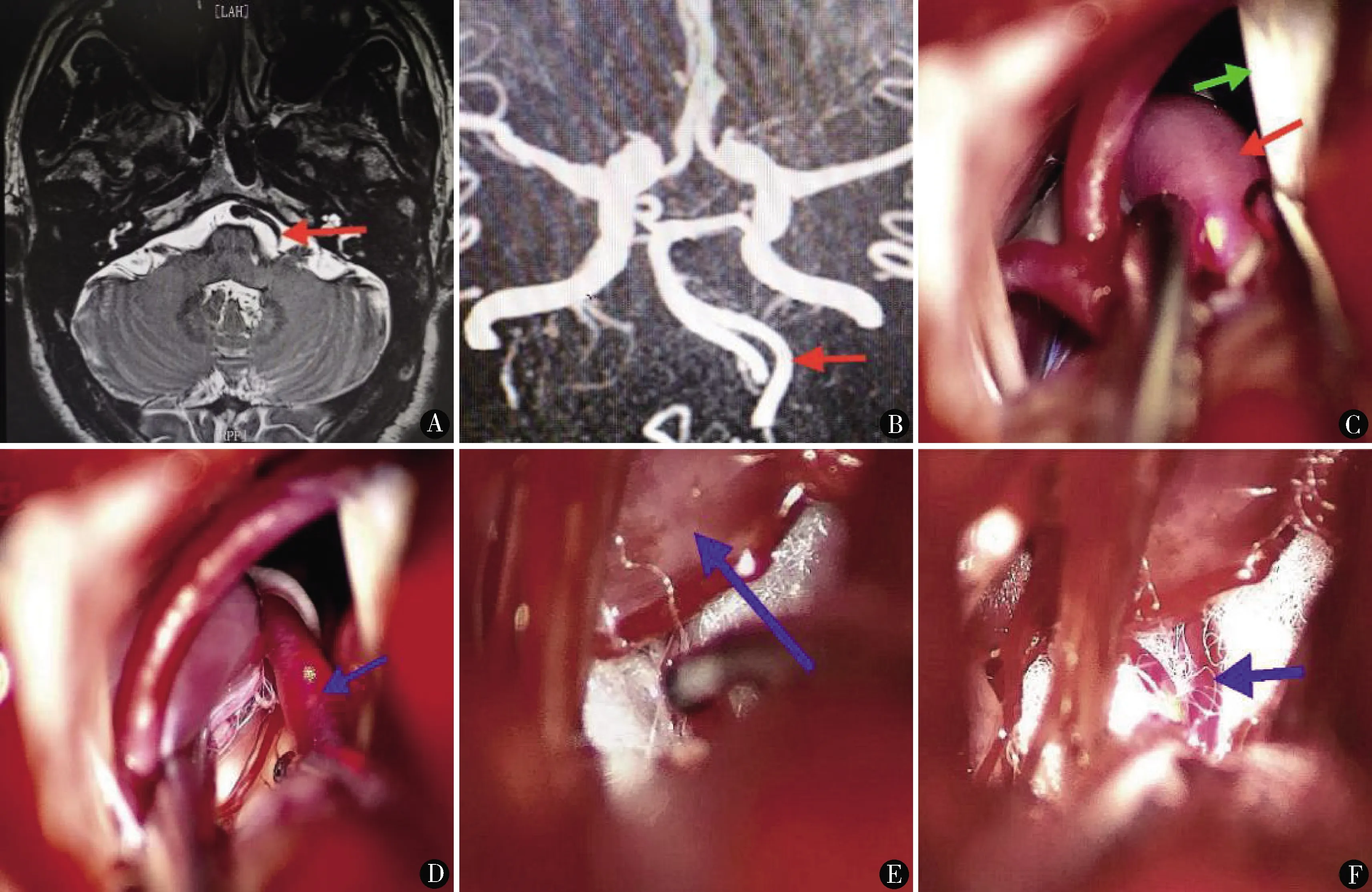

术中探查明确责任血管为椎动脉7例,椎动脉合并小脑前下动脉39例,椎动脉合并小脑后下动脉23例,椎动脉合并小脑前下动脉及小脑后下动脉9例。手术时间1 h~2 h 40 min。术中均充分探查REZ区,责任血管均充分垫离。78例术后均1周出院,无出血、感染、死亡。术后均于1、3、6、12个月随访。术后面部抽搐症状均消失,其中症状于术后立即消失72例,1~6个月消失6例,均无复发。术后术侧听力下降2例,均在6个月内恢复;面瘫1例,3个月恢复;张口、吞咽受限1例,1周后恢复。典型病例见图1。

图1 患者男,57岁,反复发作左侧面部抽搐12年。术前MRI面神经3D-SPACE(A)示左侧面听神经周围粗大的血管影(箭头),伴小血管影,MRA(B)示双侧椎动脉向左侧扭曲(箭头)。术中探查于左侧面神经(绿箭头)根部见椎动脉(红箭头)(C),抬起椎动脉见小脑后下动脉(箭头)压迫REZ区(D),故判断责任血管为左侧椎动脉及小脑后下动脉。向后组脑神经方向将椎动脉(箭头)垫起(E),将小脑后下动脉(箭头)垫离REZ区(F)。术后症状立即消失,无并发症,随访1年,未复发

3 讨论

椎动脉相关性面肌痉挛由于椎动脉粗大、迂曲、血管张力大等原因,不但血管移位、固定困难,而且影响手术暴露和操作的空间,从而影响手术疗效,增加手术并发症,是显微血管减压术治疗面肌痉挛的难点之一。

术前MRI 3D-SPACE及MRA检查有助于术者提前对责任血管的类型和走行有基本的判断,为手术提供良好的心理准备。3D-SPACE序列又称“魔方技术”,通过对面神经的0.5 mm薄层多平面重建,在高信号脑脊液的衬托下,血管呈黑信号,神经呈灰信号,在脑脊液流动的状态下,比水成像更真实反映神经与周围血管的关系(图A)。MRA作为3D-SPACE的补充,可提供血管走行的影像。本组术前均行MRI 3D-SPACE及MRA检查,使术者可以术前在影像学上初步模拟血管减压的方向和可行性。

探查时应充分松解面神经至后组脑神经之间的蛛网膜,尤其是舌咽神经周围的蛛网膜,目的是充分显露面神经根部至桥延沟的区域。展神经核位于面神经核的外侧,因此,我们认为显露区域的内侧应当以展神经为标志。当遇到后颅窝畸形,如扁平颅底或颅底凹陷,REZ区显露困难时,可使用神经内镜辅助观察,如内镜操作熟练,可在内镜下完成减压[5]。

当探查发现椎动脉时,不能简单地在椎动脉下方置入垫棉,而应该逐步分段抬起椎动脉,彻底探查REZ区,辨别有无其他责任血管,避免遗漏。由于位置深在,探查时桥延沟容易被遗漏,而小脑后下动脉及其分支常位于桥延沟内,且发出穿支进入脑干。减压时应抬起血管,于穿支间隙置入垫棉,以免误伤穿支。在桥延沟处放置垫棉时,不能过多,以免造成人为的压迫。舌咽神经和迷走神经发自延髓上部背外侧的疑核,支配咽肌和喉肌。本组1例术后张口和吞咽困难,考虑为垫棉压迫桥延沟所致,经小剂量地塞米松(10 mg/d)静脉输液及功能康复治疗后1周完全恢复。

推离、垫离椎动脉时,应自上向下、自外向内,充分利用椎动脉与颅壁及椎动脉与小脑的间隙置入垫棉,固定椎动脉,其目的是使椎动脉完全抬起,并远离REZ区,以免对REZ区造成“加压”[6]。必要时可于舌咽神经与迷走神经之间的间隙,将椎动脉向中线部位推移,并置入垫棉,达到REZ区椎动脉的间接减压,降低椎动脉对REZ区的压迫强度。

当责任血管是椎动脉合并其他血管时,应采取逐步垫离法,先垫离椎动脉,为垫离其他血管提供操作空间,再垫离其他责任血管[7]。

垫离血管后要确认血管没有被挤压或扭曲,甚至打折,这是术后顽固性头晕头痛,甚至梗塞的主要原因。

本组虽然未发生出血、梗塞、死亡,但椎动脉相关性面肌痉挛的手术风险比较高。我们认为,严格的术前评估,充分的术中探查,以及有步骤、有层次的减压操作,是保证手术疗效、降低手术并发症的关键。