穴位注射对小儿过敏性紫癜疗效、免疫功能及炎性因子的影响

2021-06-23谭春凤刘建浩黄文灵黄建福

谭春凤,刘建浩,黄文灵,黄建福

(三亚市中医院,三亚 572000)

过敏性紫癜(Henoch-Schonlein purpura, HSP)又称亨-舒综合征,是以受累组织内皮免疫复合物沉积为主要特征的小血管炎性疾病,儿童时期常见,发病原因多与细菌感染及接触过敏原等相关,临床表现主要为皮肤紫癜,常累及胃肠道、关节,甚至可出现肾脏损伤,严重威胁到患者身心健康[1-2]。HSP的发病机制尚不完全清楚,研究表明,机体的 T淋巴细胞亚群功能(CD3﹢、CD4﹢、CD8﹢、CD4﹢/CD8﹢)、免疫球蛋白水平[immunoglobulin (Ig)A、IgM、IgG]与血清炎性因子[白介素(interleukin, IL)-6、IL-10、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor, TNF)-α]水平的表达与本病的发生及演变相关[3]。目前,该病的治疗以抗过敏及糖皮质激素等常规治疗为主,虽有一定疗效,但易反复发作,后期往往可发展成紫癜性肾炎。本病属中医学“肌衄”“血证”“葡萄疫”等范畴,历代医家在中医理论基础指导下辨证治疗小儿过敏性紫癜,具有不良反应小、复发率低的特点,取得显著疗效[4]。穴位注射属中医传统特色疗法,将中医学基础理论与现代药理作用结合起来,具有穴位和药物的双重作用[5]。本研究在西医常规治疗基础上观察穴位注射对小儿过敏性紫癜患者免疫功能及炎性因子的影响。

1 临床资料

1.1 一般资料

纳入2019年1月至2020年1月在三亚市中医院门诊就诊的HSP患者108例,采用随机数字表法分为观察组和对照组,每组 54例。观察组中男 30例,女 24例;平均年龄(6±2)岁;平均体质量(29.4±4.9) kg;平均病程(9.1±4.2) d;单纯型29例,腹型15例,关节型8例,肾型2例。对照组中男28例,女26例;平均年龄(6±1)岁;平均体质量(25.4±4.1) kg;平均病程(10.3±5.6) d;单纯型30例,腹型14例,关节型7例,肾型 3例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经三亚市中医院伦理委员会批准(伦理批号QY201901023)。

1.2 诊断标准

参照《诸福棠实用儿科学》[6]过敏性紫癜的诊断标准。①皮肤症状,双下肢伸侧及臀部散在高出皮面的出血性紫癜;②消化道症状,急性弥漫性腹痛,可伴呕血、便血;③关节症状,可伴关节肿痛,活动受限;④肾脏损害,出现浮肿、血尿及蛋白尿;⑤组织学活检发现以IgA为主的免疫复合物沉积在小血管壁。其中①为必须条件,加上其余4条中的1条即可诊断。

1.3 纳入标准

①符合上述关于过敏性紫癜的诊断标准;②年龄在3~12岁;③初诊病例;④患者监护人知情并签署知情同意书。

1.4 排除标准

①伴有严重心、肝、肾功能障碍者;②伴有出血性疾病或凝血功能异常者;③因晕针或心理障碍等不能配合试验检查者;④对本试验药物过敏者;⑤试验期间参加其他临床试验者。

1.5 中止标准

①治疗过程中出现病情加重或出现严重药物不良反应者;②依从性差,未遵医嘱,或主动要求退出试验者;③临床资料收集不全者。

2 治疗方法

2.1 对照组

予西医常规治疗。基础治疗包括①入院后嘱患者清淡饮食、注意休息;②抗血小板聚集予双嘧达莫片(亚宝药业集团有限公司,规格 25 mg/片,国药准字H14020968)每日口服 3次,每次25 mg;③抗过敏予地氯雷他定片(广东九明制药有限公司,规格 15 mg/片,国药准字H20138005)每日口服1次,每次5 mg;④对于出现消化道受累、关节受累及肾脏症状者,在此基础上予口服醋酸泼尼松片(浙江仙琚制药有限公司,规格5 mg/片,国药准字 H33021207)每日按体质量 1~2 mg/kg,病情稳定后逐渐减量。另予口服贞芪扶正颗粒(吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司,规格5 g/包,批准文号Z22024177)每日口服2次,每次5 g。共治疗1个疗程。

2.2 观察组

在对照组西医常规治疗基础上,予穴位注射治疗。丹参川芎嗪注射液(吉林四长制药有限公司,规格5 mL/支,国药准字H22026448)2 mL加入3 mL 5%~10%葡萄糖注射液中。取单侧足三里,保持局部皮肤清洁、干燥,常规消毒后,快速将丹参川芎嗪注射液针头刺入皮下,缓慢进针,边进针边回抽,待得气后将药液缓慢注入,结束后拔出针头,用无菌棉签按压针孔,予消毒贴敷防止感染。进针过程中注意避开血管、神经及关节腔,每日1次,左右交替,14 d为1个疗程,共治疗1个疗程。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 症状评分和症状消失时间

包括皮肤紫斑、关节症状、腹痛、便血、发热、咽痛、头痛共8项,每项症状有则计为1分,无则计为0分。观察并记录症状消失时间。

3.1.2 T淋巴细胞亚群检测

于治疗前后分别抽取患者晨起空腹右肘静脉血5 mL,血液样本置于真空肝素抗凝试管中,离心后制取血清样本送检。采用流式细胞术分析CD3﹢、CD4﹢、CD8﹢和CD4﹢/CD8﹢水平,仪器为CytoFLEX流式细胞仪(美国Beckman Coulter有限公司),所用试剂盒为仪器配套试剂盒,操作严格按照试剂盒说明书进行。

3.1.3 免疫球蛋白检测

于治疗前后分别抽取患者晨起空腹右肘静脉血液5 mL,血液样本置于真空肝素抗凝试管中,离心后制取血清样本送检。采用免疫比浊法检测 IgA、IgG、IgM水平,仪器为 POCT免疫荧光仪(上海互帼科学仪器有限公司,HG-98,所用试剂盒为仪器配套试剂盒,操作严格按照试剂盒说明书进行。

3.1.4 血清炎性因子检测

于治疗前后抽取患者早晨空腹右肘静脉血 5 mL,肝素钠抗凝,静置离心后取上清液分别放于 IL-6、IL-10、TNF-α共 3支试管中,采用酶联免疫吸附试验(enzyme linked immunosorbent assay, ELISA)法对IL-6、IL-10、TNF-α水平进行测定,所有试剂盒来源于上海彩佑实业有限公司,操作严格按照试剂盒说明书进行。

3.1.5 复发率

在治疗结束后对观察组和对照组进行为期3个月的随访观察,记录两组复发情况。

3.2 疗效标准

参照《中医内科病证诊断疗效标准》[7]拟定。

显效:紫斑紫点及全身症状消失,实验室指标恢复正常。

好转:皮肤青紫斑点明显减少,全身症状减轻,实验室指标有改善。

无效:皮肤青紫斑点、全身症状及实验室指标均无变化。

总有效率=[(显效+好转)例数/总例数]×100%。

3.3 统计学方法

所有数据采用SPSS21.0软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,比较采用t检验。计数资料比较采用卡方检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组临床疗效比较

观察组总有效率为 94.4%,高于对照组的 85.2%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组临床疗效比较 (例)

3.4.2 两组治疗前后症状评分比较

治疗前,两组症状评分(皮肤紫斑、关节症状、腹痛、便血、发热、咽痛、头痛)比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组各项症状评分较治疗前明显降低(P<0.05),且观察组各项症状评分均低于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后症状评分比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后症状评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 时间 皮肤紫斑 关节症状 腹痛 便血 发热 咽痛 头痛观察组 54 治疗前 8.62±1.43 5.32±1.23 6.71±1.52 4.45±1.35 2.83±1.62 2.15±1.32 2.73±1.62治疗后 2.17±0.151)2) 1.09±0.121)2) 1.42±0.321)2) 1.03±0.471)2) 1.14±0.311)2) 2.83±1.621)2) 1.05±0.121)2)对照组 54 治疗前 8.15±1.28 5.74±1.51 6.54±1.47 4.23±1.46 2.76±1.31 2.46±1.53 2.45±1.33治疗后 3.82±0.191) 2.12±0.241) 1.84±0.271) 1.98±0.381) 1.73±0.541) 2.83±1.621) 1.86±0.341)

3.4.3 两组治疗前后T淋巴细胞亚群水平比较

治疗前,两组 T淋巴细胞亚群水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组CD3﹢、CD4﹢水平和CD4﹢/CD8﹢均较治疗前升高(P<0.05),且观察组治疗后 CD3﹢、CD4﹢水平和 CD4﹢/CD8﹢均高于对照组(P<0.05)。治疗后,两组 CD8﹢水平均较治疗前降低,但差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后T淋巴细胞亚群水平比较 (±s)

表3 两组治疗前后T淋巴细胞亚群水平比较 (±s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05

组别 例数CD3﹢(%) CD4﹢(%) CD8﹢(%) CD4﹢/CD8﹢治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 54 51.08±3.93 64.51±3.171) 25.98±3.52 32.18±2.931) 26.58±5.54 25.13±5.07 0.93±0.48 1.51±0.341)对照组 54 50.32±4.36 62.14±3.081) 26.15±3.13 30.63±2.411) 27.35±5.12 25.82±5.33 0.91±0.35 1.28±0.521)t值 - 0.951 3.940 0.265 3.002 0.750 0.689 0.247 2.720 P值 - 0.345 <0.05 0.791 <0.05 0.456 0.493 0.805 <0.05

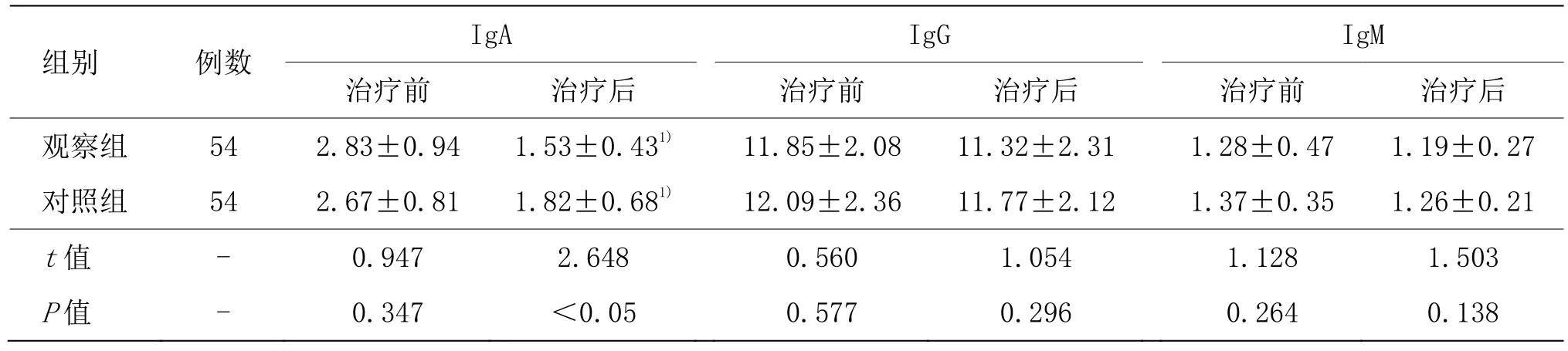

3.4.4 两组治疗前后免疫球蛋白水平比较

治疗前,两组免疫球蛋白IgA、IgG、IgM水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组IgA水平均较治疗前降低(P<0.05),且观察组治疗后低于对照组(P<0.05)。治疗后,两组IgG、IgM水平与治疗前比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表4。

表4 两组治疗前后免疫球蛋白水平比较 (±s, g/L)

表4 两组治疗前后免疫球蛋白水平比较 (±s, g/L)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05

组别 例数 IgA IgG IgM治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 54 2.83±0.94 1.53±0.431) 11.85±2.08 11.32±2.31 1.28±0.47 1.19±0.27对照组 54 2.67±0.81 1.82±0.681) 12.09±2.36 11.77±2.12 1.37±0.35 1.26±0.21 t值 - 0.947 2.648 0.560 1.054 1.128 1.503 P值 - 0.347 <0.05 0.577 0.296 0.264 0.138

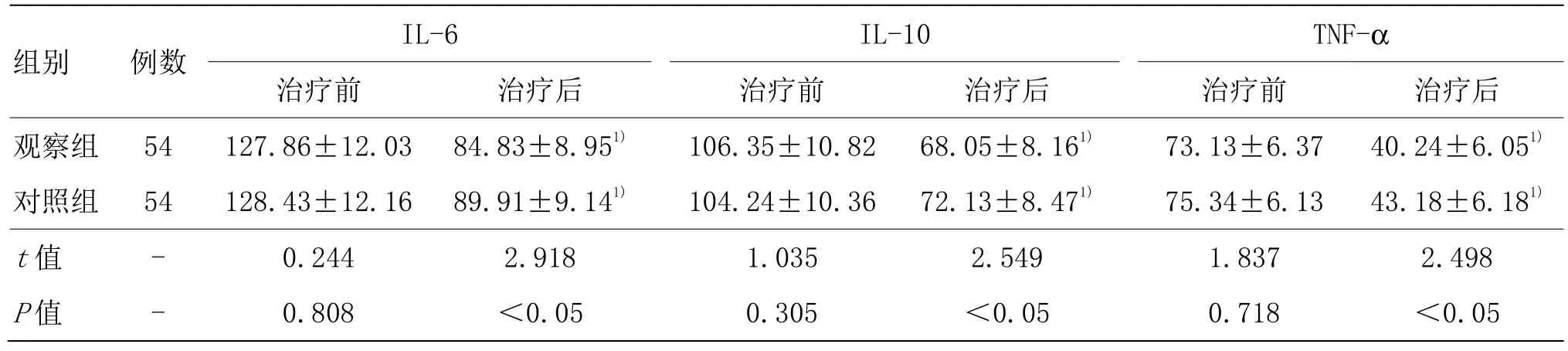

3.4.5 两组治疗前后血清炎性因子水平比较

治疗前,两组血清IL-6、IL-10、TNF-α水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组血清IL-6、IL-10、TNF-α水平均较治疗前降低(P<0.05),且观察组治疗后低于对照组(P<0.05)。详见表5。

表5 两组治疗前后血清炎性因子水平比较 (±s, ng/L)

表5 两组治疗前后血清炎性因子水平比较 (±s, ng/L)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05

组别 例数 IL-6 IL-10 TNF-α治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 54 127.86±12.03 84.83±8.951) 106.35±10.82 68.05±8.161) 73.13±6.37 40.24±6.051)对照组 54 128.43±12.16 89.91±9.141) 104.24±10.36 72.13±8.471) 75.34±6.13 43.18±6.181)t值 - 0.244 2.918 1.035 2.549 1.837 2.498 P值 - 0.808 <0.05 0.305 <0.05 0.718 <0.05

3.4.6 两组症状消失时间及复发率比较

治疗后,观察组症状消失时间早于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后随访3个月,观察组复发率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表6。

表6 两组症状消失时间及复发率比较

4 讨论

过敏性紫癜是一种以小血管炎为主要改变的全身性血管炎综合征,其主要临床表现为非血小板减少性皮肤紫癜,内脏器官病变不易察觉,多发于儿童,4~8岁最多见,男孩发病率高于女孩,春秋季发病较多,预后大多良好,少数病程可迁延至1年以上,严重影响患者身心健康。现代研究认为本病的发生与细胞体液免疫功能异常、T淋巴细胞亚群功能异常、炎症因子介导、凝血机制异常等密切相关[8]。此外,桑苗等[9]认为过敏性紫癜患者的发病过程与肠道微生态失衡,并导致其产生的免疫耐受机制被打破有关。目前,临床治疗小儿过敏性紫癜多采用综合治疗方法,单纯型多用 H1受体拮抗剂如氯雷他定、维生素 C、双嘧达莫片等治疗,关节型可加用雷公藤多苷,腹型、肾型紫癜可加用环磷酰胺,各型紫癜严重时均可应用糖皮质激素,以上治疗虽具有一定疗效,但长期用药存在不良反应多,容易复发的特点[10]。许华教授认为“瘀血”贯穿本病发展的始终,后期多以脾肾亏虚夹瘀为主,并提出本病“从瘀论治”的观点[11]。马玲等[12]认为本病属外感时邪,内伤气阴,阴虚火旺,迫血妄行,中医治疗本病具有不良反应小的特点,临床取得较好疗效。

小儿过敏性紫癜属中医学“肌衄”“葡萄疫”“紫癜风”等范畴,临床常表现为皮肤紫斑。中医学认为本病的病机分虚实两端,实证多因外感风热,湿热内蕴,肝郁化火而发,正如《济生方·吐衄》提及的“血之妄行者,未有不因热之所发,盖血得热则淖溢,血气俱热,血随气上乃吐衄也”。《血证论》指出“木气冲和条达,不致遏郁,则血脉得畅”;虚证多由阴虚火旺,气虚不摄所致,如《平治荟萃》指出“阴气一亏损,所变之证,妄行于上则吐衄”,《仁斋直指方·血荣气卫论》认为“盖气者血之帅也,气行则血行,气止则血止,气温则血滑,气寒则血凝,气有一息之不运,则血有一息之不行”。中医外治法具有简、便、廉的特点,与内治法具有“殊途同归,异曲同工”之妙,吴师机在《理瀹骈文》中指出“外治之理,即内治之理;外治之药,即内治之药,所异者法耳。”研究表明,穴位注射治疗过敏性紫癜结合了药物、穴位等理论,其疗效优于单纯针刺、肌肉注射或静脉注射[13]。

本研究结果显示,观察组总有效率高于对照组,说明穴位注射能提高过敏性紫癜患者临床疗效。治疗后两组症状减轻,且观察组皮肤紫癜及相关症状明显减轻,优于对照组,说明穴位注射治疗小儿过敏性紫癜能够改善临床症状。治疗后两组 CD3﹢、CD4﹢水平和CD4﹢/CD8﹢均升高,且观察组 CD3﹢、CD4﹢水平和CD4﹢/CD8﹢均显著高于对照组;治疗后两组的IgA水平均降低,且观察组明显低于对照组,表明穴位注射治疗小儿过敏性紫癜能改善机体免疫功能。通过检测治疗前后两组血清炎性因子 IL-6、IL-10、TNF-α水平,对比发现治疗后血清IL-6、IL-10、TNF-α水平均较治疗前降低,且观察组明显低于对照组。说明穴位注射治疗小儿过敏性紫癜能减轻患者体内炎症反应。此外,观察组症状消失时间较对照组早,观察组随访 3个月时复发率低于对照组,表明穴位注射治疗小儿过敏性紫癜能有效缩短症状消失时间及降低复发率。丹参川芎嗪注射液的主要成分为丹参、盐酸川芎嗪,研究表明丹参具有止血、抗炎、提高免疫功能、改善微循环、修复肾脏等功能;川芎嗪能改善血液循环,具有抗炎和免疫调节特性[14-15]。足三里穴系足阳明胃经合穴,合治内腑,临床相关研究表明针灸足三里穴能增强机体免疫功能[16]。因此,足三里穴位注射丹参川芎嗪注射液能发挥药物与穴位的协同作用,最大限度发挥了中医外治法的优势。现代药理研究表明黄芪、女贞子二者对T淋巴细胞、免疫功能等有广泛的调节作用[17-18]。

综上,在西药常规治疗基础上,穴位注射可提高小儿过敏性紫癜的疗效,改善患者临床症状,提高患者机体免疫功能,降低血清炎性因子水平,及减少复发率。