中性粒细胞相关参数在下肢深静脉血栓形成的临床意义

2021-06-23张巧云李音音邓开凤

张巧云,李音音,蒙 杰,邓开凤

(广西医科大学附属第四医院 检验科,广西 柳州545005)

下肢深静脉血栓形成(lower extremity deep venous thrombosis,LEDVT)是血液在深静脉内不正常凝结引起的静脉回流障碍性疾病,常发生于下肢。如果诊断及处理不及时,可因血栓脱落导致肺栓塞[1],直接危及患者生命,后期还会引起下肢静脉血栓形成后综合征,影响患者的生活质量。D-二聚体是交联纤维蛋白原的降解产物,是体内凝血和纤溶特异性分子标志物,目前D-二聚体已经成为公认的深静脉血栓形成的诊断指标,但是由于D-二聚体高灵敏度低特异性的特点,对深静脉血栓形成仅限于排除诊断[2]。近年来随着科学研究的深入,人们发现静脉血栓形成和炎症反应密切相关[3],中性粒细胞受到刺激活化后开启一种逐级细胞死亡程序,过程中形成的中性粒细胞胞外诱捕网(neutrophil extracelluar traps,NETS)在血栓形成过程中起到关键作用[4]。中性粒细胞百分数反映了体内中性粒细胞数在白细胞总数中的占比,中性粒细胞计数直接反映循环中中性粒细胞数量,中性粒细胞和淋巴细胞比值是新近发现的一个敏感的炎症指标,有关这些参数在LEDVT患者中表达的临床意义,目前报道较少,本文将探讨中性粒细胞各参数在LEDVT的临床应用价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取2017年6月至2020年6月在广西医科大学附属第四医院首次确诊为LEDVT的177例患者为观察组,其中男91例,女86例,中位年龄58(16-96)岁,并按照发病时间分为急性组(≤14天)和慢性组(>14天)。主要纳入标准:患者主诉有下肢肿胀、疼痛,首诊科室为血管外科,首诊为LEDVT,有静脉造影证实下肢深静脉血栓形成。排除标准:合并感染、术后、妊娠、自身免疫疾病、肝肾功能不全,近期服用抗生素。选取177例同期体检的正常人群为对照组,其中男96例,女81例,中位年龄52(25-88)岁。两组性别、年龄无统计学差异(P>0.05)。

1.2 数据的收集

收集177例LEDVT患者入院后第1天和治疗2周后的中性粒细胞百分数(N%)、中性粒细胞绝对值(N)、中性粒细胞绝对值/淋巴细胞绝对值(NLR),按发病时间进一步分为急性组和慢性组;177例同期健康体检者为对照组。

1.3 仪器和试剂

采用希森美康(Sysmex)XN-9000全自动血细胞分析仪及配套试剂检测血常规。

1.4 统计学方法

2 结果

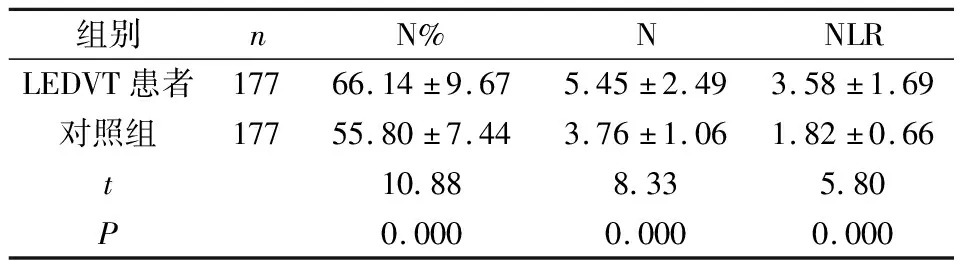

2.1 观察组和对照组之间的比较

LEDVT 患者组N%、N、NLR水平较对照组均有显著升高(P<0.05)。见表1。

表1 观察组和对照组之间的比较

2.2 观察组患者治疗前后N%、N、NLR水平比较

治疗后N%、N、NLR水平均显著降低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 LEDVT患者治疗前后N%、N、NLR水平对比

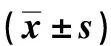

2.3 急性和慢性LEDVT 患者各指标水平比较

急慢性LEDVT 患者N%、N、NLR水平均无显著差异。见表3。

表3 急性和慢性LEDVT 患者N%、N、NLR水平对比

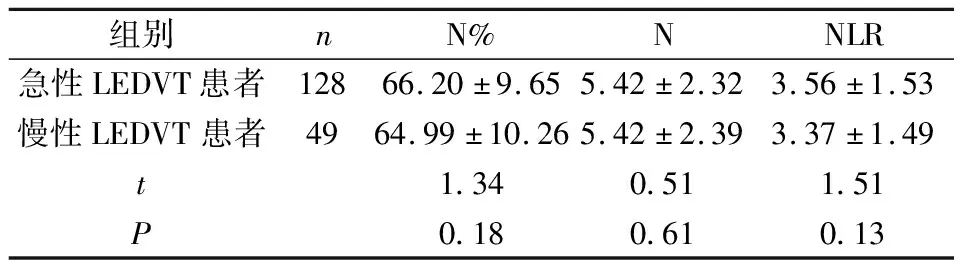

2.4 N%、N、NLR在LEDVT中的诊断价值

各项指标对LEDVT 的诊断的敏感性和特异性均较低。联合N-NLR后诊断效能明显高于单独检测。见表4。

表4 N%、N、NLR对 LEDVT 的敏感度、特异度、ROC

3 讨论

血管壁损伤和血液成分异常可导致血栓的形成,有研究发现炎症反应在血栓形成中亦起到很大作用,二者是相互促进的过程[5],血栓形成过程中内皮细胞、血小板等释放的产物可以引起以中性粒细胞为代表的白细胞的聚集黏附等炎症反应,同时炎症反应又通过损伤内皮细胞、释放促凝物质等影响凝血体系,最终加剧了高凝状态。

中性粒细胞是炎症反应的重要标志,在深静脉血栓形成过程中起到了关键作用。有研究[6]发现对深静脉血栓的小鼠模型采用耗竭中性粒细胞的方法,甚至可以逆转实验性血栓的形成,而通过敲除小鼠PAD4基因减少NETs,可以显著减少静脉血栓的形成[7]。中性粒细胞在炎症和血栓形成之间的作用,是通过到中性粒细胞胞外诱捕实现的。NETS形成过程中,中性粒细胞释放高浓度的活性氧,诱导内皮损伤同时释放大量组织因子(TF)等促凝物质,激活外源性凝血途径引起血栓[4];同时NETS可以和凝血因子等凝血物质结合,进一步激活内源性凝血途径[8],促进血栓形成。NETS一方面促使血小板的黏附、聚集及活化,同时为红细胞聚集提供支架,促进纤维蛋白的形成。

有学者[9]在下肢深静脉血栓的动物模型的血浆和血栓中观察到了NETS的存在,同时在患有深静脉血栓的人类的血浆中也出现了NETS。有研究[10]通过细胞免疫荧光直接发现静脉血栓的局部存在NETS,说明NETS直接参加静脉血栓的形成,是栓子的一部分。NETS的形成是中性粒细胞活化的产物,血栓形成过程伴随中性粒细胞的活化和消耗。本研究中LEDVT组的N%、N、NLR都明显高于正常对照组,与既往研究[11]一致。一方面由于下肢静脉血栓形成过程中,活化的血小板诱导中性粒细胞活化形成NETs来促进血栓稳定、成形,过程中伴随中性粒细胞的消耗,以及储存池中中性粒细胞的快速释放,另一方面是,由于血栓形成过程伴随着内皮细胞的损伤,中性粒细胞最先聚集到损伤的内皮启动机体固有免疫应答,过度的中性粒细胞聚集以及反复栓子形成和溶解加重了局部的炎症反应,同样会引起中性粒细胞的激活、消耗,最终促使骨髓中中性粒细胞的生成增多。

已有研究证实中性粒细胞计数可以对急性冠脉综合征有很好的的预测意义,并和其预后有很好的相关性[12]。本研究中观察组在治疗后N和N%都出现明显下降,提示N和N%对于LEDVT的预后有一定预测价值。NLR是一个新型的炎症指标,包含中性粒细胞和淋巴细胞两种细胞的平衡状态,能敏感的反映机体炎症状况,机体炎症反应时NLR随之升高。NLR比率的增加与心血管疾病的死亡率密切相关[13],另有研究[14]发现高水平NLR增加了非瓣膜性房颤患者左心房血栓形成的风险。本研究LEDVT组的NLR值在治疗后期出现明显下降,一方面由于血栓清除后,机体炎症反应减轻,中性粒细胞作为非特异性炎症指标出现下降,另一方面由于LEDVT患者接受抗凝治疗,新的血栓不再形成,避免了中性粒细胞粘附于血管内皮的进一步激活。综上所述,在后期抗凝治疗过程中,在排除感染、药物等明显导致中性粒细胞波动的各因素的前提下,若患者出现中性粒细胞参数出现降低趋势证明治疗有效,反之若患者中性粒细胞参数持续升高可能提示有新的血栓形成或抗凝不足。

对冠脉粥样硬化血栓进行免疫组化分析的研究中发现,在新鲜血栓中发现NETs较多,但是在机化的陈旧性血栓中NETs较少[15],同样有研究证明在深静脉血栓中,NETs也主要出现在早期阶段[16]。基于以上对于动物模型的研究,在急性期LEDVT患者的中性粒细胞升高会比较显著,但统计结果显示急性期和慢性期的各参数均无显著差异。分析原因可能是由于:一方面纳入的患者以老年人居多,发病时间均以患者主诉计算,可能存在统计偏差,另外,纳入的患者均为住院患者,其中慢性发病患者可能处于急性发病期伴随着新的血栓形成,炎症反应也比较大,导致二者差异无统计学意义,NETs在人类下肢深静脉血栓中的作用是否仅限于早期有待更精确的时间分组来证实。另外,N联合NLR诊断LEDVT的灵敏度是85.9、特异度是65.4,ROC是0.858,可以弥补D-二聚体特异性差是缺点,在LEDVT的辅助诊断中有一定价值。

综上所述,在排除感染因素前提下,中性粒细胞参数可以辅助LEDVT的诊断,且对预后有一定预测意义。本研究中的中性粒细胞各参数均可以通过血常规检测获得,简单易得,不增加患者负担的前提下可以帮助临床判断病情,值得进一步研究。本研究样本量小,且属于回顾性分析,可能存在一定偏差,期待未来能有大样本前瞻性的研究来进一步明确。