马脊梁矿河床及采空区下煤层安全开采研究

2021-06-23秦飞龙

秦飞龙

(晋能控股煤业集团 马脊梁煤矿,山西 大同037000)

水体下开采将不同程度的引起煤层和岩体上下应力变化、变形以及位移,随着采掘范围的增大,采空区面积逐步增大,这种影响会波及上下煤层、含水层、隔水层、地表水系等,给回采以及地表生态环境造成影响和破坏[1]。

针对“三下”开采国内学者展开了诸多研究,主要研究了煤层开采后,覆岩破断以及断裂带发育规律。刘天泉等[2-3]给出了不同岩性顶板覆岩煤层开采的垮落带和导水断裂带高度计算经验公式。余学义[4]通过物理相似以及数值模拟分析了开采后覆岩运移以及破坏机理及导水断裂带高度得出防水煤岩柱尺寸校核方法。刘贵[5]通过钻孔冲洗液漏失量和彩色电视对开采后断裂带高度进行了观测,根据裂隙比确定了最小防水安全煤岩柱垂高。以上研究主要针对单一煤层覆岩导水断裂带高度以及防水安全煤柱尺寸的确定,形成了一套较为完整的体系,并被编入《“三下”采煤规程》[6]。但鲜有涉及水体下多煤层的开采。关于水体、上煤层断裂带以及采空区在共同作用下,对下煤层开采的影响缺乏研究与探讨。为此以马脊梁矿8117工作面为研究对象,对地表水体、上层煤采空区积水情况以及复合导水断裂带发育情况进行研究,对防水煤柱尺寸进行了校核。以保障8117工作面的安全开采。

1 工程概况

目前,马脊梁煤矿井田范围内侏罗系煤层已开采完毕,现主采石炭系C3#煤层。8117工作面布置如图1。地表地貌为沟谷相间的丘陵,马脊梁大沟及其支沟由南至北穿越该工作面。上覆为侏罗系采空、马脊梁大沟,在河床及采空共同影响下,如何安全开采8117工作面显得至关重要。

图1 8117工作面布置(单位:m)Fig.1 Layout of 8117 working face

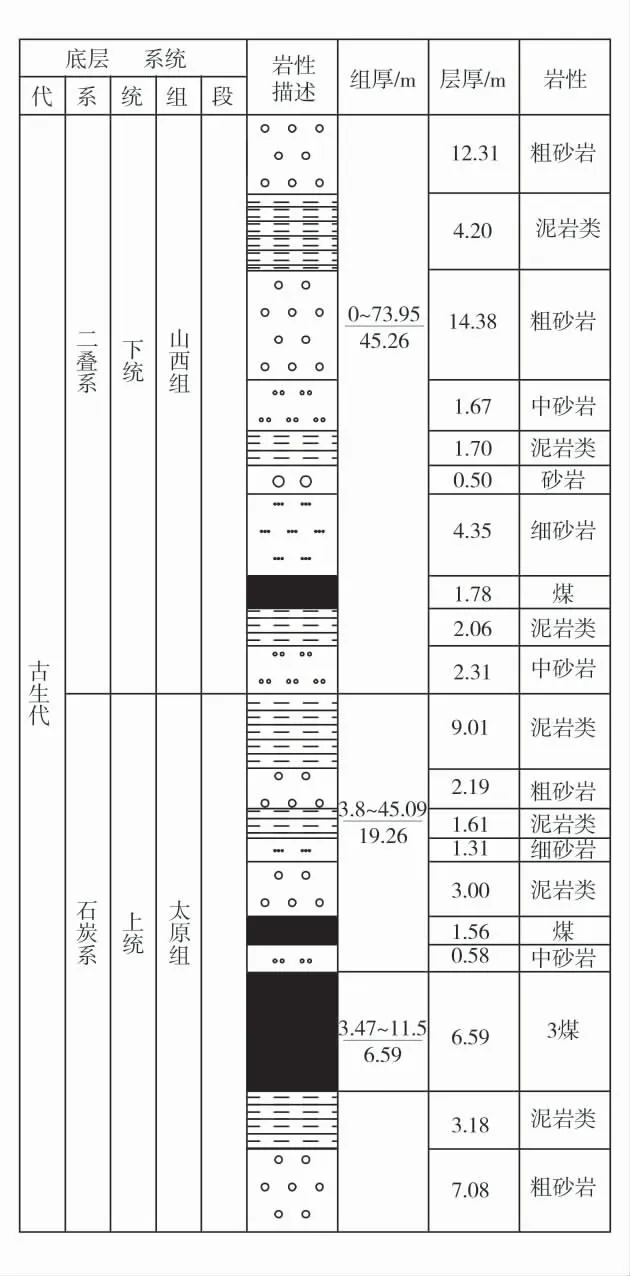

8117工作面标高880 m,主采石炭系C3#煤,煤层厚度为5.10~7.63 m,平均6.41 m,煤层倾角1°~4°,平均2°。该工作面为单斜构造,倾向SE,工作面内共计有6个断层,从辅运巷往里依次为F1~F6,倾角50°~65°,落差1.2~2.9 m,均为正断层,除F1断层倾向NW外,其他断层均倾向SE,均对回采影响很大。8117工作面钻孔柱状图如图2。

图2 8117工作面钻孔柱状图Fig.2 Borehole histogram of 8117 working face

大同组为侏罗系主要含煤地层,含水层赋存在各煤层之间的砂岩段,井田侏罗系煤层经多年开采,地下水位大幅度下降,地下水的天然流场发生了变化,由原来的均一含水层变为现在的局部集中的“地下含水体”。采空区积水对下部石炭系煤层开采构成较大威胁。

8117工作面走向长度2 377 m,倾斜长度239.4 m,本工作面采用单一走向长壁后退式综合机械化低位放顶煤开采的采煤方法,机采高度3.3 m,放煤高度3.11 m。

2 马脊梁河沟水文地质详勘

2.1 地质详勘方案

明确河床形态对确定径流下渗通路以及水体下渗影响范围起着至关重要的作用[7]。为掌握马脊梁河床形态,沿大沟河床内,由北向南共布置调查点10个。通过GPS、洛阳铲、照相机、皮尺、罗盘等工具,对第四系地层进行取样、测量了河道宽度、探明关键地层产状。马脊梁河沟形态及调查点分布如图3。

图3 马脊梁河沟形态及调查点分布Fig.3 M orphology of M ajiliang River and distribution of investigation points

2.2 地质详勘结果

马脊梁河沟隶属于一级支流十里河,位于井田北部,全长16 km,汇水面积69 km2,沟内流量随大气降水而变化,其井田内有记录最高洪水位标高为1 280.20 m。在调查区段内,河道最宽处位于调查点①,河床地势平坦,宽度约17.6m。在调查点④处,河床发生弯曲,该点以南河床宽度相对较窄,而且此处由于受河流长时间冲刷,河床弯曲并且变宽。河床最窄处位于马脊梁大沟支流分叉处,宽度约为1.5 m。

马脊梁大沟河床地层主要由第四系全新统和基岩风化壳(大同组)组成。经勘察,该区第四系地层具有较好的孔隙、裂隙结构,具有良好的渗透性,大气降雨在马脊梁沟内形成积水后往往在较短的时间内向下入渗。因此第四系含水层富水性较好,但目前由于受地下采煤形成的“三带”影响,潜水水位下降明显,含水性大大减弱,河水流量减小甚至干涸无水。马脊梁大沟由于洪水冲刷切割剧烈及“V”字型沟谷发育。其存在对于马脊梁煤矿开采下部压覆的侏罗系煤层及石炭系煤层存在潜在威胁。其主要表现为:

1)目前,虽然上层侏罗系煤层开采已停止,但开采时形成的导水裂缝带有可能已发育至地表且导通马脊梁大沟,从而使得地表水或大气降水直接补给侏罗系老空区。

2)开采石炭系C3#煤层时,改变原有应力状态,使得前期形成的导水断裂带活化或者形成新的地面裂缝,加剧地表水或大气降水对矿井的充水强度。对8117工作面安全开采带来威胁。

3 侏罗系采空区充水分析

3.1 充水通道

井田侏罗系开采范围开采煤层有2#、3#、7#、11#、14-2#、14-3#煤层,其中2-2#煤层为地方小煤矿开采。经过多年开采,2-2#、3#、7#、11#、14-2#煤层基本已采完,煤层采后形成大范围的侏罗系煤层采空区。由钻孔柱状图结合实际调查得出,本矿井以及邻近小窑在前期持续开采煤厚较厚的7#、11#、14#煤层,开采后遗留了范围较大的采空区以及煤柱。其中侏罗系煤层的开采破坏了上覆岩层的完整性使裂隙发育,为水体提供了通路;同时采空区对充水提供了空间;并且遗留下的煤柱为已破断的侏罗系煤层顶板重量的向下传递亦提供了媒介,使得石炭系煤层开采过程中支架压力增大[8]。

3.2 物探结果

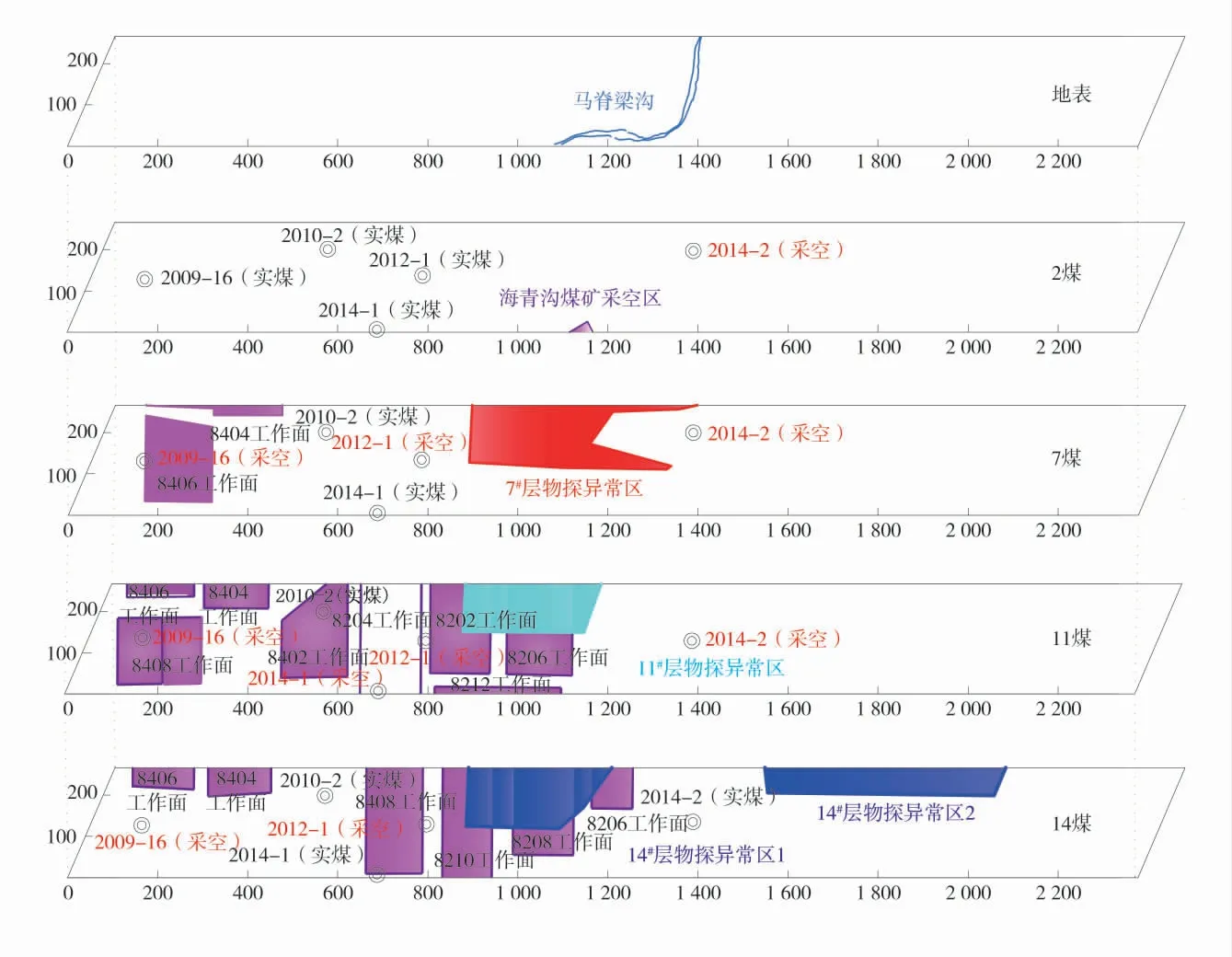

矿井物探具有距离探测目标近、物探异常灵敏、探采对比实证性强、应用场景多等优点[9]。为明确7#、11#、14#煤层采空区分布范围,进而确定可能的积水范围以及应力异常区,通过钻探以及物探的手段对此区域进行了全面的探测。8117工作面与7#煤物探异常区对比图如图4,8117工作面与11#煤物探异常区对比图如图5,8117工作面与14#煤物探异常区对比图如图6。

图4 8117工作面与7#煤物探异常区对比图Fig.4 Contrastmap of geophysical anomaly zone between 8117 working face and 7#coal seam

图5 8117工作面与11#煤物探异常区对比图Fig.5 Contrastmap of geophysical anomaly area between 8117 working face and 11#coal seam

图6 8117工作面与14#煤物探异常区对比图Fig.6 Contrastmap of geophysical anomaly area between 8117 working face and 14#coal seam

分析可知,通过物探、钻探和开采情况等方式在空间上对侏罗系煤层采空区及应力异常区范围进行划分,得出的结果范围均高度一致且互相验证。从资料分析,在马脊梁沟以西,各层煤都存在一定范围内的采空区,在马脊梁沟以东,没有资料表明有采空区存在。2#煤以小窑开采为主,7#煤和11#煤层本矿井和小煤窑均有开采,14#煤层以本矿开采为主。C3#煤层的钻孔中,只有1个钻孔有开采现象,开采厚度0.32 m,这基本是不可能的,且这1个点位于本工作面之外,因此,认为C3#煤基本没有开采。

根据物探及调查分析得出的8117工作面上方侏罗系煤层物探异常区分布如图7。马脊梁河沟流过8117工作面中部,且侏罗系煤层采空区也集中在工作面中下部。物探结果表明,7煤、11煤、14煤在工作面中部出现了不同范围的物探异常区,推测马脊梁河沟地表径流已通过裂隙部分下渗至侏罗系煤层采空区。采空区积水对8117工作面安全回采构成威胁。

4 8117工作面煤层断裂带圈定

煤层顶板的岩性结构是影响顶板导水裂缝带发育的重要因素[10]。根据《煤矿防治水手册》[11],对于华北地区石炭二叠系煤田,常用泥类岩所占比例,进行覆岩分类。一般认为泥类岩比例大于70%为软弱覆岩,泥类岩比例在30%~70%为中硬覆岩,泥类岩小于30%为坚硬覆岩。

8117工作面C3#煤~14#煤地层中泥岩类占比为34%;特别是14#煤下50 m段,是C3#煤能否导通14#煤老空区的关键层段,而在这1层段内,泥岩类占比达52%,所以8117工作面C3#煤~14#煤之间的岩性为中硬覆岩。

4.1 断裂带圈定理论计算

针对晋能控股煤业集团多煤层开采,于斌[12]建立了侏罗、石炭系多煤层破断顶板群结构演化模型,得出了对应煤层开采时破断顶板群发育扩展高度理论计算公式。岩层移动角描述了开采导致上覆顶板的岩层角度变量,故可根据岩移角临界值计算顶板岩层破断距及断裂带高度[13]。依据几何关系可知:

式中:θ为岩移角,(°);W为最大下沉量,m;L为最大下沉点至顶板开裂点距离,m。

进而根据采空区及岩层空间几何关系可知:

式中:m为工作面采高,m;λ为岩层的碎胀系数;h为垮落带高度,m;L1为采空区至顶板开裂点距离,m;h1为断裂带高度,m;∂为岩层塌陷角,(°)。

最后,将式(2)、式(3)代入式(1),便可得岩移角与断裂带的高度关系如下:

式中:θ1为岩层移动角临界值,(°);L0为最大下沉点距煤壁距离,m。

图7 8117工作面上方侏罗系煤层物探异常区分布Fig.7 Distribution of geophysical anomalies in Jurassic coal seam above 8117 working face

若岩层移动角临界值为θ1,则当岩移角满足式(5)时,岩层便会破断。将式(5)进行变形即可得到根据岩层移动角及采场空间关系得出的导水断裂带高度h1:

8117工作面所采煤层为石炭系C3#煤,其上地层分别是石炭系太原组、二叠系山西组、侏罗系永定庄组、侏罗系大同组,直到侏罗系大同组14#煤采空区。根据工作面上方顶板岩层岩性分析以及物理力学试验确定岩层移动角临界值为35°,根据式(6)时,代入7#、11#、14#煤采高等参数,计算可得导水断裂带高度在8117工作面上方内120 m左右。

4.2 断裂带圈定结果

根据钻孔数据,石炭系C3#煤至侏罗系14#煤距离最大209.45 m,最小158.8 m,平均185.57 m。在工作面范围内,石炭系C3#煤至侏罗系14#煤距离从盘区回风巷到切眼方向逐渐减小,从202 m减少到160 m。

8117工作面开采,垮落带和导水断裂带,无疑会对C3#煤至侏罗系老空区之间岩体的渗透性产生重大影响。导水断裂带范围内渗透性将很大程度增强,但在弯曲下沉带之内,其渗透性不变或增大很小。

根据前文计算,侏罗系老空区均位于C3#煤层开采的导水断裂带之上。侏罗系采空区的地层虽然也会受到C3#煤开采的影响,但总体处于一种均匀沉降状态,两煤层采空区直接沟通的可能性较低。

5 8117工作面开采高度

8117工作面上覆侏罗系老空区开采时间较长,部分导水断裂带已闭合,由于C3#煤层导水断裂带波及不到侏罗系采空区,侏罗系采空区导水裂隙重新活化增大可能性较小,地表水一般情况下不会直接进入侏罗系下部老空区。但8117工作面面临顶水开采,上覆多个煤层的采空区,其中2#煤层采区积水受到了马脊梁大沟水的直接补给,不能排除在地面径流较大情况下,2#煤层采区积水量增大,水压力增大,从而导致快速补给下伏煤层采空区的可能性。

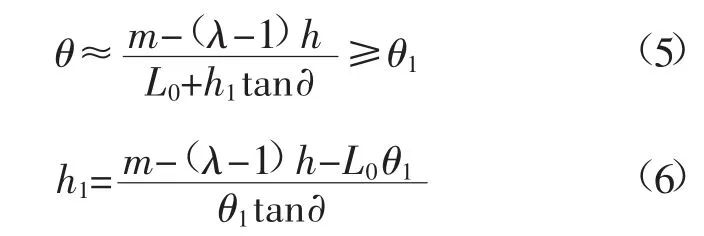

针对C3#煤开采的不确定性,以及顶水开采的风险,故结合侏罗系煤层采空区物探异常区成果,及导水断裂带发育规律,及工作面顶板、煤厚变化规律针对8117工作面进行限高开采。

工作面限高开采可在一定程度上控制顶板断裂带的发育[14]。为保证安全开采,在防水安全岩柱厚度小于有效防水煤柱厚度区域需限制煤层采高。

式中:M为工作面安全采高,m;L为C3#煤距顶面侏罗系14煤采空区距离,m;B为断裂带与采高的比值。

由此将按照分区计算的原则得出的8117工作面安全采高划分如图8。

图8 8117工作面安全采高划分(单位:m)Fig.8 Safety m ining height division of 8117 working face

同时为了真实观测8117工作面开采过程中导水裂隙发育高度和上部采空区在C3#煤重复开采情况下渗透性变化。保证工作面开采后在雨季不发生河水直接溃入事件。设计在开采过程中进行电磁法监测。进一步确定导水断裂带的空间分布规律和开采过程C3#煤顶板局部岩层及侏罗纪采空区顶底板区域的时空演化规律,为下一步河流治理提供依据。

6 结 语

明确了8117工作面上部的侏罗系煤层开采情况和老空区及老空水分布情况,勘察得出侏罗系煤层工作面采空区中部存在物探异常区;计算得出石炭系C3#煤开采后顶板岩层破断距及断裂带高度,得出断裂带高度为120 m左右,未发育至侏罗系14#煤采空区;依据断裂带高度,参考物探以及煤层厚度变化图,计算给出了8117工作面限高开采区域划分图。