福建省大田县建爱矿区铁多金属矿地质特征及成因浅析

2021-06-23刘少云

刘少云

(福建省闽西地质大队,福建 三明 365000)

1 成矿地质背景

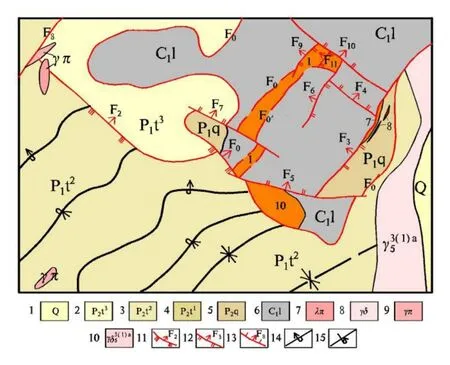

矿区位于闽西南晚古生代坳陷的北东边缘,政和-大埔断裂带西侧,广平—龙山崎倒转复式向斜南段;建爱-铭溪一带存在一系列的北东-北东东向的倒转褶曲,以及大规模的迭瓦式逆掩断层(推覆构造),导致北西侧的林地组地层逆掩在文笔山组-童子岩组上方,形成一个规模较大的破碎带,此破碎带是本区控矿构造之一。区内褐铁矿、多金属矿受此破碎带控制,由于断层破碎带产状浅部较陡、中下部平缓,上覆林地组地层裂隙发育,与地下水发生联系,导致原生矿大部分被氧化,形成“铁帽”“锰帽”以及氧化铅锌矿。

1.1 地层

矿山出露地层有石炭系下统林地组(C1l),二叠系中统栖霞组(P2q)、童子岩组第一段(P2t1)、第二段(P2t2)和第三段(P2t3)。

1.2 构造

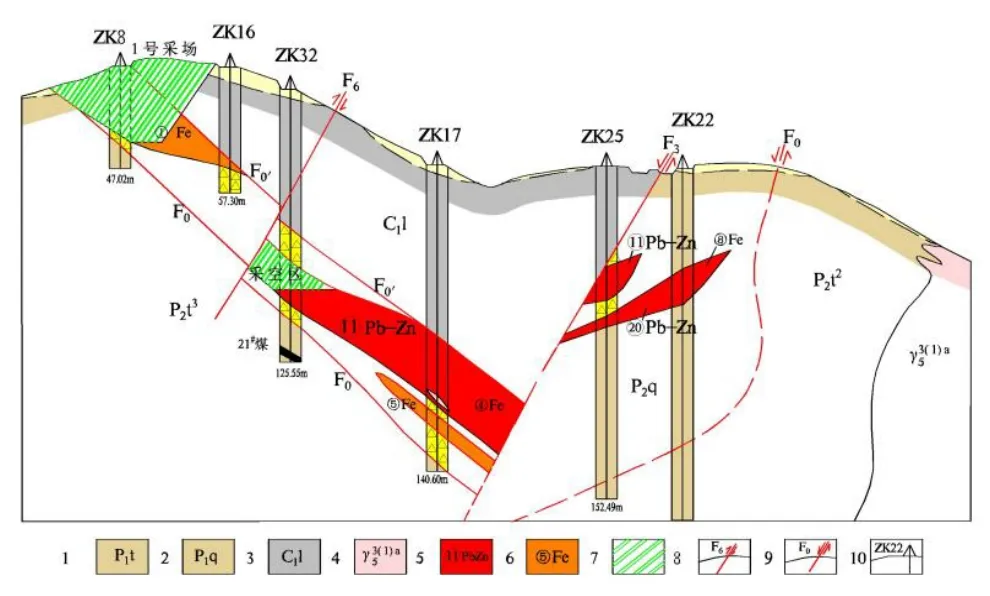

矿山童子岩组总体表现为:向北东倾伏、向南西扬起复式倒转向斜,为矿山Ⅱ级褶皱,两翼发育有2对次级倒转褶皱(Ⅲ级褶皱)和伴生断层。F0、F0′推覆断层:地表出露于矿山北部及中部,零星分布于中部、西部,断面呈缓波状,倾角平缓,但局部较陡。F0、F0′形成于成矿前,为推覆断裂。断层破碎带宽度变化较大,最厚60m以上,薄至毫米。带内角砾成分复杂,有石英砾岩、灰岩、硅质岩、泥质岩、石英脉等大小不一的角砾和断层泥,多呈次棱角状,常为风化淋滤铁锰质胶结,部分成铁锰矿石。经查明断裂面产状平缓,具有起伏波状延伸,总体向南东或北东倾斜,倾角25°~38°;为本区铜铅锌等多金属矿的控矿、赋矿良好构造,成矿后部分地段再遭构造运动影响,将矿石再次压碎。

图1 大田县建爱矿区铁多金属矿地质略图

1.3 岩浆岩

区内主要为燕山晚期汤泉岩体的花岗闪长岩和酸性、中酸性岩脉、岩枝,个别为岩墙。

2 矿体特征

区内按类型共圈定了20个矿体,其中1、4、5、6号为褐铁矿矿体,11、19、24号为铅锌矿体,15号为硫铁矿矿体,16、18号为铜矿矿体(伴生)。各矿体均产于断层破碎带中,矿体形态严格受破碎带的控制,较规则,多呈似层状,少数为透镜状。上下矿体相互平行,北东走向,南东倾斜,倾角30°~35°,沿走向北东端略具倾斜之趋势。1号主矿体出露地表——即为褐铁矿铁帽矿体,是矿山规模最大的矿体,矿体顶板界线不规则,厚度变化不稳定的似层状矿体,沿走向长420m,沿倾向宽60m~125m,厚度平均25.89m,最大可达32.73m,矿体产状平缓,走向NE,倾向SE,倾角约35°,沿走向倾向均具波状起伏。其他矿体形态为不规则的透镜状或似层状。

图2 建爱矿区铁多金属矿10线地质剖面图

矿石特征:

(1)矿石物质组成特征。

黄铁矿:淡黄色,半自形-他形粒状结构,部分压碎结构。产出有两种:一种和方铅矿、闪锌矿共生,为致密块状;一种呈“沙包”状,颗粒直径为1mm~2mm。黄铁矿生成最早,已被方铅矿、闪锌矿交代呈孤岛状。据光谱分析含As0.08%。

闪锌矿:灰黑色,半自形~他形粒状集合体。一般生成于黄铁矿孔隙中,呈网脉状,与方铅矿密切共生。在闪锌矿中有黄铜矿包体,黄铜矿呈乳浊状。闪锌矿形成晚于黄铁矿、方铅矿。

方铅矿:钢灰色,半自形-他形粒状,与黄铁矿、闪锌矿密切共生。一般分布于黄铁矿的周围,有的被闪锌矿轻微交代,说明形成晚于黄铁矿而早于闪锌矿。

辉铜矿:黑色,细粒集合体,局部呈粉末状,分布于其它矿物颗粒孔隙中。为次生矿物。黄铜矿:一般见于闪锌矿中心,为固溶体分离物,呈乳浊状,量少。

褐铁矿:为含铁矿物之氧化物。棕褐色,蜂窝状、胶状、皮壳状。据镜下鉴定还有少量的针铁矿。人工重砂鉴定有少许赤铁矿、锆石等。

(2)矿石的结构、构造。

矿石结构:据肉眼和光薄片鉴定,多金属矿石具有半自形、他形粒状结构,黄铁矿、方铅矿、闪锌矿呈半自形、他形粒状的集合体。黄铜矿则呈乳浊状分布于闪锌矿中,形成乳浊状结构。因断层作用有些矿石形成压碎结构。

矿石构造:褐铁矿矿石多呈蜂窝状、皮壳状、胶状,条带状构造,部分具角砾状构造;锌铅矿矿石多呈块状构造、细脉状构造、角砾状构造;黄铁矿矿石多为团块状;辉铜矿矿石具有薄膜状构造。

(3)矿石类型。

根据矿石矿物、化学成分及矿物共生组合、结构构造等特征,划分为4种自然类型:褐铁矿型、铅锌矿型、铜矿型和黄铁矿型。

(4)围岩蚀变。

矿山内围岩蚀变作用较弱,但较普遍,主要有空晶石化,绿泥石化,绢云母化,角岩化,叶蜡石化,黄铁矿化等;普遍以黄铁矿为主的多金属矿化。

3 矿床成因

矿区位于闽西南坳陷带最重要的内生矿床[1]中,构造活动强烈,区内林地组砂砾岩与栖霞组灰岩间,栖霞组灰岩与童子岩组质砂岩、灰岩间;由于上述界面为岩石物性差异面,在构造应力作用下,易产生滑动,导致界面的上下岩石破碎[3]形成F0、F0′,后期成矿热液沿此层位接触交代而富集成矿,再接受后期构造叠加作用影响,矿体被切成矿块;部分矿体出露地表接受风化风作用或地下水发生联系,导致原生矿大部分被氧化,形成“铁帽”“锰帽”以及氧化铅锌矿;深部矿体呈团块状、细脉状、角砾状、薄膜状构造。

4 结论

本矿区铁多金属矿虽然缺少对矽卡岩化的阐述,但是从上述矿体成因中发现,区内矿体主要产于中酸性(以花岗闪长斑岩、花岗斑岩为主)中-小岩体、岩脉外接触带的碳酸盐岩与碎屑岩相过渡处,控矿容矿构造为推覆构造或层间构造破碎带,呈层状、似层状,具有层状矽卡岩化的特点;根据笔者翻阅资料认为,热液成矿后该区仍接受多次构造破坏,导致应力脆弱的F0、F0′断层中的物质(含矽卡岩及其他物质)在构造运动中变成断层泥;另外,破碎带内仍残留了部分灰岩、硅质岩等角砾,亦可说明本区成矿与矽卡岩有必然联系。由此,认为区内成矿因素符合船山组、栖霞组灰岩层位和滑脱构造双重控制的层控矽卡岩型[1-4]铁硫多金属矿床的特征。