结缘浙报 终生之幸

——访《浙江日报》原副总编辑傅通先

2021-06-22郑梦莹

文_郑梦莹

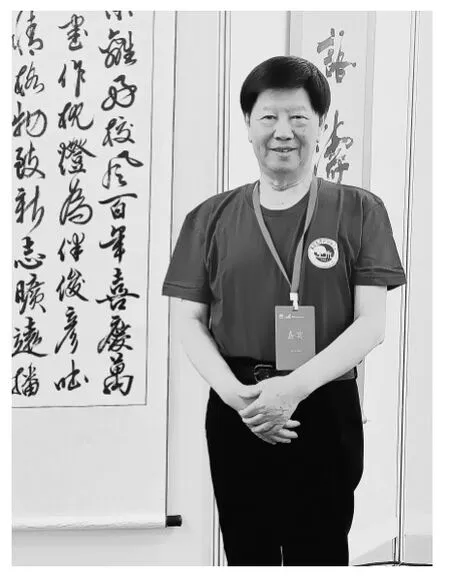

傅通先,江西南康人。1940年出生,1963年毕业于江西大学,1965年进浙江日报社工作。系中国作家协会会员、中国美术家协会会员、高级编辑。历任浙江日报报业集团副总编辑,《美术报》总编辑、社长,《文化交流》杂志总编辑,浙江省作家协会副主席,浙江省杂文学会会长,浙江省科普艺术协会理事长,中国作协作家书画院浙江分院副院长。先后出版有小说《海的女儿》,散文、书画集《六艺集》《天堂游踪》《吟天画地》《笑在天堂》《傅通先俞柏鸿翁婿书画集》和《天堂探花》等。

采访组成员:浙江传媒研究院 蒋卫阳

浙江日报全媒体文化新闻部 郑梦莹

浙江法制报 胡晓峰 陈骞

采访组:傅老您好。我们听说,您常讲自己这辈子能进浙江日报当记者非常幸运。请问您为什么会有这样的感受?

傅通先:确实是这样。我在《笑在天堂》的一篇文章中曾写过:我这辈子很幸运!这种幸运,是从我跟《浙江日报》结缘开始的。我1963年从江西大学毕业,被分配到浙江师范学院。而当时浙江师范学院的位置,就是今天浙江日报社所在的杭州体育场路178号。我当时就想,如果能在这里工作一辈子就好了。一年多后,浙江日报从我们这批人中选拔了12名大学生入社,我是其中之一。当时报社的地址还在杭州众安桥。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华,几年后省里就把体育场路178号这片地方划给了浙江日报社。我果真如己所愿,在这里工作了一辈子,你看,是不是心想事成?

当一名记者,是我高中时的梦想。我高考第一志愿报的就是新闻系,第二志愿才是哲学系,却被第二志愿录取了。没想到机缘巧合,最后还是进了浙报。对我来说,这真是一种幸运。

进报社后,我在工交部、文教部、舟山记者站、夜编部等部门工作。1978年后,我先后任总编办副主任、文教部主任、编委、副总编,还兼任过《美术报》第一任总编辑,2000年退休。退休后,我又在《文化交流》杂志工作了10年,杂志的办公地点也在浙报大院内。

采访组:在我们这些后辈眼中,您是一位富有传奇色彩的记者。我们知道,您曾在上世纪60年代冒险参加过浙江省第一次空投救灾;70年代,还作为战地记者到过对越自卫反击战前线采访,您的战地采访本,如今放在浙江日报报史馆。请您给我们讲讲那些难忘的采访经历吧。

傅通先:就选几件印象深刻的事讲讲吧。

1969年7月5日,桐庐县遭遇百年一遇特大洪灾,南堡大队被夷为平地,只留下一株苦楝树,灾民们都逃到山周边的高地上。洪水冲光了老百姓的粮食,救济物资也无法运抵。当时的省革委会决定派飞机空投救援物资——这是浙江省解放以来第一次空投救灾。

空投当天清晨,报社用当时唯一一部车把我送到杭州笕桥机场。救援飞机已在停机坪上待命,大米、压缩饼干等救灾物资装满整个机舱。当时在场的还有省革委会生产组组长戴克林将军,他是省军区副司令员,是位老红军。他也想登机,被一位空军的领导劝阻了:“太危险,没有南京军区首长批准,你不能上飞机!”我上飞机时其实也挺害怕的,但有采访任务在身,再怕也要上。登机后,飞机颠簸得很厉害,而且空投时必须飞得很低,要在山谷间盘旋穿行,随时有撞山的可能。不过驾驶员飞行技术过硬,虽然惊险,还是比较顺利地完成了空投。

采访回来,我立刻写稿子记述了这次空投救灾的全过程,第二天在《浙江日报》头版见报。大水初退,我又和同事多次前往桐庐采访,不断跟踪报道灾区人民重建家园、恢复生产的事迹。我们搞空投报道及后续报道,就是要通过《浙江日报》让灾区人民、全省人民知道:党和政府一定不会弃灾民于不顾的!

还有一次印象比较深刻的采访是在1978年10月。一天,时任《浙江日报》总编辑吴尧民交给我一封读者来信,反映的是天台县平桥公社长洋大队强行犁掉农民种的黄豆,造成严重减产一事。信中说,当地政府要求:凡是可以种水稻的地方,一律要把黄豆犁掉,重新种上水稻。农民恳求:黄豆长势这样好,丰收在望,犁掉豆苗改种水稻肯定会因季节太迟造成严重减产。可公社断然派了一辆拖拉机强行犁豆,40多位农民上前阻挡,但大部分黄豆苗还是被犁掉了。

接到任务后,我跟台州记者站站长郑普顺一起到当地深入调查,多次召开座谈会了解情况,发现信中反映的基本属实,但有不准确的地方,比如实种黄豆80.4亩,不是信中所说的100多亩;犁掉60.4亩,也不是全部犁光;信中说犁掉黄豆时“早稻已经开始出头”,经核实为“尚未抽穗,已经塞行”。

当年在《浙江日报》刊登的傅老采写的新闻报道版面

当我们把写成的调査报告拿到天台县委、县政府审查时,他们请求不要刊登。报社认为,这件事,事实清楚,是非分明,报道出来,对全省是有指导意义的。因为土地适合种什么,农民最清楚,地方政府应该实事求是,而不能以“长官意志”来破坏农业生产规律。当年11月25日,调査报告在《浙江日报》头版头条发表,吴尧民亲自撰写了275字的编者按《犁豆有理吗?》。过了几天,《人民日报》加了更长的编者按加以转载,在全国引起反响。第二年,“长洋梨豆事件”还在全国高考政治题目中出现。

因为这件事,农民们很感激《浙江日报》。有位受助农民热泪纵横,在报社门口要双膝跪地表达谢忱。我连忙张开双臂抱住,不让他跪下。我跟他说:“我们是党的新闻工作者,帮助百姓是我们该做的事。”他又拿出两大包茶叶送我。盛情难却,我收下一两,领了他的心意,并赠予路费还礼。

另一次值得一提的采访,是对越自卫反击战的前线报道。1979年对越自卫反击战中,涌现出许多浙江籍的战斗英雄。当时,浙江省军区报道组的两位同志,加上我和同事袁亚平,一共4个人同去前线。出发前就有不少人叮嘱我们:“要处处小心,现在还有人打冷枪,要注意安全,否则会有生命危险!”到了前线,我们深入地下防空洞、猫儿洞,还到了跟越南交界的界河边上观察对面的情况,待了一个多礼拜。期间,我们采访了不少战士,有好几位是来自浙江的一级战斗英雄。

稿子写好后,由于当地条件艰苦,无法用拍电报的方式发稿,寄信又太慢,当时也没传真,于是只好打电话回报社,这边我们口头念稿子,那边由夜编部的同事记录下来。一篇稿子一般有两千字左右。我们一共写了5篇报道,在当时产生了比较大的影响。

1976年唐山大地震的采访也令我印象深刻。地震发生后,报社派我跟一位摄影记者前往报道。我们去的时候还不断发生余震。到唐山后,我站在高处看唐山城,整个城市几乎没有一幢完整的房子,铁轨像麻花一样扭来扭去,路边有不少埋尸体的黄土堆,让人看了悲痛万分。除了深入地震腹地外,我们还随车采访伤员和医护人员。地震伤员被火车运至芜湖等地医治,我们随车报道。当时,我们收集了不少材料,包括解放军、医务人员参与抢救的感人事迹等,还用照片记录下了很多场面。

采访组:在报社工作期间,有没有哪些领导、同事给您留下了比较深的印象?

傅通先:那太多了。应该说,我从报社的很多领导、同事身上,看到了太多太多的闪光点,他们的言行,深深地影响了我、教育了我。

比如《浙江日报》第一任社长陈冰。他原是解放军七兵团新华分社社长,后来到浙报担任社长。当年他才29岁。陈冰同志喜欢看金庸小说,报社曾有一套《金庸全集》,他借去3次,每次还回来时都用纸包好,没有一点损害和污染。受此影响,我也养成了好习惯,没人时要关灯,水龙头漏水要及时关掉,做标题也都是利用废纸等。

我入职时,于冠西任《浙江日报》社长兼总编辑。他才华横溢,是中国作协会员、诗人、书法家、散文家。他一直坚持自己改报道、写社论。他大热天打赤膊在阳台上写社论的那一幕,让我至今无法忘却。那些年,浙报发表的很多社论相当有名,其中一些,毛主席曾批示让全国所有报纸转载。

我想说的第3位,是厉德馨同志。他是一位有担当的领导,不但在报社工作期间雷厉风行,就任杭州市委书记后也是如此。他要求杭州有关部门疏浚河流,拓宽道路,引“活”水入西湖,被百姓誉为“德馨路”“德馨水”。在“还湖于民”、打通环西湖通道的工程中,他受到被触犯切身利益的少数人的抵制。厉德馨坚定地说:“对人民、对后代有利的事,得罪人也要干!”当年,他任金华地委书记时,义乌县委书记谢高华向地委请示:想建小商品市场。厉徳馨鼎力支持,说:“利国利民,放手去干。”如今,义乌小商品市场已经誉满全球。

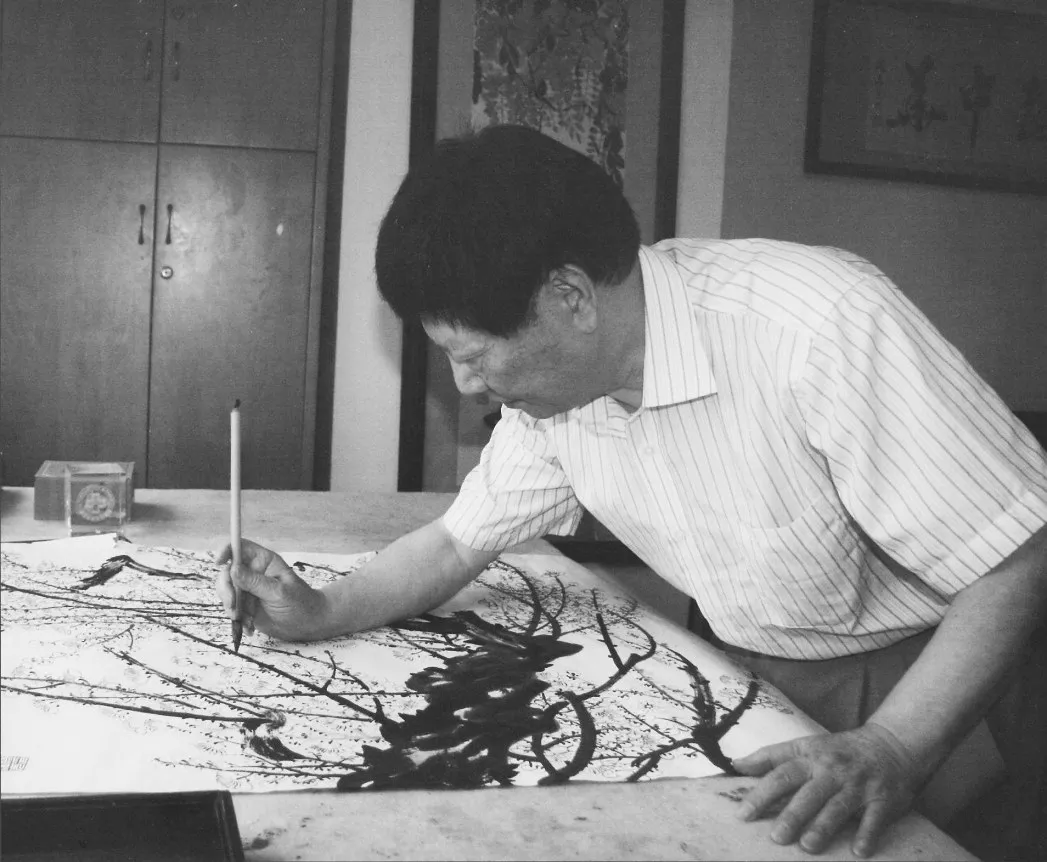

工作之余傅通先爱上了画画

第4位是吴尧民同志。他爱惜人才、培养人才,创办杭大新闻班就是他任总编辑时提出来的——在报社大门口小楼办起的新闻班,培养了一大批办报人才,其中许多人成为《浙江日报》的领导和骨干。

还有一位老领导对我影响很大,就是张雪梅同志,她当时任报社的党委副书记、副总编辑。雪梅同志的廉洁奉公有口皆碑。1978年,报社多年来第一次加工资,她就是分管这项工作的。但她只给别人加,却把自己的名字划掉了。省委宣传部看到没有她的名字,第二次又给了一些名额,没想到她又把自己的名字划掉了。第三次,上面指定给她一个名额,她又拒绝,说:“如果你们执意要这样,我只能提前退休了。”1969年南堡水灾时,她一下子捐了500元钱,相当于刚毕业的大学生一年的工资了。

廉洁奉公、敢于担当、以身作则、爱惜人才……这些都是我从前辈那里学到的。

采访组:您有什么好经验可以跟年轻编辑、记者分享?

傅通先:第一,一定要坚决执行党的方针政策和宣传纪律。作为党的新闻工作者,处事应该十分慎重,不能把宣传纪律视为儿戏。第二,要不断学习,不断积累知识。丰富的知识储备,对“消灭”差错十分有利,也能帮你把枯燥的东西写得引人入胜。第三,一定要到一线去、到现场去,深入调查,充分掌握一手材料。有真实感、现场感,才能写出准确、扎实的稿子。第四,还要有开拓精神。只有一次次创新,不断进取,才能有让人耳目一新的作品,才能用新闻的力量推动社会进步。