国民革命时期马克思主义中国化早期探索研究

2021-06-20王泽高天宇

王泽 高天宇

摘要:改为季刊的《新青年》,作为中共早期的党刊,肩负着夯实党的理论基础与指导中国革命的使命。《新青年》(1923~1926),一方面译介了大量的苏联文献,重视对列宁主义、俄国革命经验、唯物辩证法的学习;另一方面紧跟国内政治动向,提出了中国共产党领导国民革命的必要性、党的群众路线、武装斗争等重大议题,积极尝试用马克思主义理论指导革命实践。可以说,《新青年》在中国传播马克思主义,总结共产党人运用马克思主义指导中国实践的经验,对当代中国特色社会主义事业建设具有重要的历史价值和现实意义。

关键词:国民革命;《新青年》;马克思主义中国化

中图分类号:D61 文献标志码:A 文章编号:1008-2991(2021)03-057-009

马克思主义中国化是关乎新时代中国特色社会主义建设事业的重要课题。当今世界正处于百年未有之大变局,中国如何应对内外部的问题和挑战,坚持走正确的道路,是中国共产党成立百年之际面临的又一重大考验。20世纪初叶,先进的马克思主义者同样面临重大时代变局,马克思主义一经传入就迫不及待地走上指导中国革命实践的道路。中国思想先驱者正是在不断地探索中加深了对中国国情和道路的认识,中国革命早期探索的挫折和教训留给我们宝贵的经验。因此,对马克思主义中国化早期探索的研究同样具有启迪意义,有助于我们在复杂变革的时代,不断坚持和完善中国特色社会主义道路,在中国共产党建党百年之际牢牢把握国家发展的战略目标方向。

目前,国内对于马克思主义中国化的研究主要集中在革命、建设和改革时期等几个阶段,而较少谈及中国共产党成立初期领导工人运动和革命运动的早期经验和探索,这可能与“马克思主义中国化”[1]概念的诞生时间和中国共产党逐步走向正确的革命、建设和改革道路有关。在中国共产党成立初期,中国共产党通过《新青年》这一阵地传播马克思主义,不仅为当时的中国带来先进思想和希望,更是对革命运动起着宣传、呼应和指导作用。所以,中国共产党成立初期领导的工人运动和革命运动的阶段,也应该被视为马克思主义中国化研究中一个重要的历史探索阶段。对于这一阶段的研究,此前学者们多是对早期个别马克思主义者,如李大钊,陈独秀,李达,瞿秋白等的思想形成和思想体系进行介绍,而较少从作为党的思想和革命阵地的《新青年》来挖掘马克思主义中国化的研究价值。《新青年》作为新文化运动的阵地,始终肩负着思想传播的重任。在《新青年》成为党刊后,又实现了从思想传播工具向指导中国革命的理论武器的历史跨越。作为党刊时期的《新青年》,不仅处在早期马克思主义传播的兴盛时期,而且处在中国国情复杂多变的时期,其对中国共产党早期革命运动的经验教训总结的贡献并不亚于其作为思想传播工具的贡献。

一、《新青年》研究及其所载文章概述

(一)《新青年》及国内研究情况概述

《新青年》杂志,创刊于1915年9月,停刊于1926年7月,经历了由新文化运动时期(1915~1923)的启蒙刊物向中国共产党党刊(1923~1926)的转变。《新青年》作为新文化运动的阵地,始终肩负着中国思想解放的时代使命。《新青年》上发表的文章,第一次将马克思主义带进中国人的视线,为后来马克思主义在中国的广泛传播提供了重要的宣传平台。同时,《新青年》也给当时心系民族危亡的有识之士带来希望。五四运动以后,《新青年》逐渐将马克思主义作为主要宣传内容。中共二大之后,《新青年》改组成为中共中央的理论刊物,由瞿秋白担任主编,出版季刊(1923.6~1924.12)。这一时期《新青年》的文章更多地体现了早期中国共产党领导中国革命和工人运动的经验教训,这正是与以往《新青年》月刊时期的最大不同。后因国内外形势复杂,杂志不能如期出版,改为不定期刊(1925.4~1926.7),于1926年7月终刊。

(二)《新青年》所载文章概述

1.译文趋于减少,呈现中国化转向

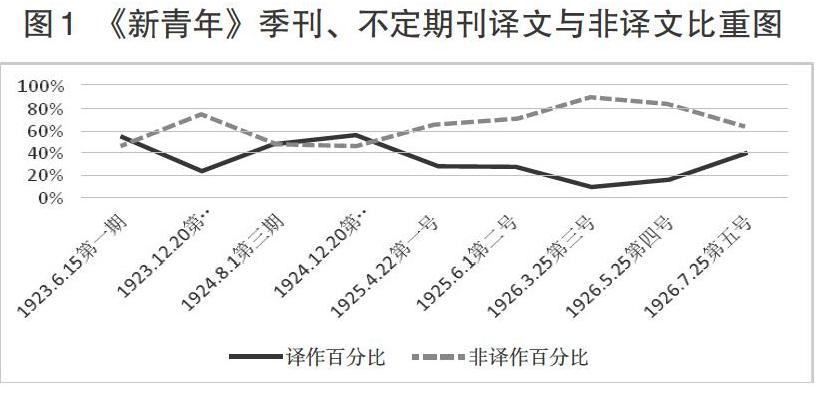

《新青年》季刊与不定期刊出刊9期,共发文113篇。其中译文41篇,占所发表文章总数的36%。译作是该期间《新青年》杂志的一个亮点及重点,译作每期最高占比达到了一半左右(季刊第四期)。在这个时期,《新青年》杂志发表的非译文共有72篇,占比约为64%。非译文大部分关注国內的政治事件,如瞿秋白对中国革命武装斗争问题的思考等。

值得关注的是,季刊第四期与不定期刊第一期,出现了一个明显的转向,即译文的数量大体处于减少的趋势,非译文的数量处于上升的趋势(图1)。在前四期季刊共57篇文章中,非译文占比54%;在后五期不定期刊共56篇文章中,非译文占比达到了73%。从中可以看出,中国知识分子已经不再满足于以苏联文献为主的外文译介,开始更多地将马克思列宁主义运用到实践当中,以期更好地认识和指导中国革命,中国化的马克思主义作品也越来越多[2]。

2.主题分布

为了更清晰地了解《新青年》所载文章的主要内容,本文对1923~1926年《新青年》全部文本的主题进行了内容分析,由此我们可以得到以下几个结论。

首先,马克思主义与中国实际需要相结合。这一时期《新青年》杂志中,马克思主义相关词频出现超过30次,包括马克思、马克思主义、社会主义等。此外,与中国实际需要相关词频,包括革命一词出现的频次最高,为17次,中国出现9次,民族出现8次,国民革命出现了5次。由此可见,当时革命运动的浪潮已经席卷整个中国。从历史节点来看,《新青年》季刊与不定期刊的出版时间为1923年6月至1926年7月,国民革命的时间为1924年1月至1927年7月,这两个时期高度重合。这一时期《新青年》的很多文章是在国民革命大历史背景下诞生的,不仅介绍国外革命经验,如《印度民族革命运动与工人阶级的奋斗》,而且刊发如《北京屠杀与国民革命之前途》等一系列紧跟国民革命发展形势的文章。这些文章既反映了早期中国革命波澜壮阔的历史,又反映出中国革命对马克思主义这一指导思想的迫切需求。正是这些中共早期领导人领导工人革命运动的伟大实践与理论探索,马克思主义中国化的探索正式拉开了序幕。

其次,突出列宁主义对中国革命实践的指导意义。《新青年》月刊时期,多是对马克思恩格斯原著的译介,但在季刊与不定期刊时期,则明显转向了对俄国革命、列宁主义的译介[3]。《新青年》的作者们旨在通过对俄国革命成功经验的介绍,突出其对中国革命的借鉴意义。1923~1926年,中国共产党刚刚成立,还处于稚嫩阶段,面对内忧外患,急需相关理论指导革命实践,而俄国十月革命的胜利给中国提供了一条新的革命道路。《新青年》,尤其在季刊时期,花了很多篇幅介绍俄国革命和列宁主义,不定期刊第一号更是为纪念列宁逝世一周年,以“列宁号”为主题,发表了15篇文章,较为全面、深入地介绍列宁的生平及理论观点。

最后,注重介绍各国具体的革命实践,但根本落脚点依然是根据中国国情指导中国革命实践。在法国、摩洛哥、印度、土耳其等国的革命经验的介绍中,反映了《新青年》对当时世界政治与革命的关注。另外,不定期刊第5号就以世界革命为主题,发表多篇文章,旨在介绍各国的革命经验,以期给中国革命提供启发和借鉴。

可见,1923~1926年的《新青年》,作为中国共产党早期的刊物,在介绍马克思主义、列宁主义的同时,紧跟国际、国内的政治事件,迫切地将马克思主义、俄国革命的经验融入到指导中国革命实际中来,成为这一时期马克思主义中国化早期探索的主要特点。历史和实践证明,教条地照搬他国经验给中国革命事业带来了惨痛的代价,正是在这些经验教训的基础上,中国共产党才开始把马克思主义与中国实际相结合,坚持走中国特色的马克思主义道路。

二、理论:马克思主义中国化的起点

党刊时期的《新青年》(1923~1926),对马克思主义的研究集中于马克思、恩格斯,列宁等苏联领导人的理论观点,同时介绍世界无产阶级革命运动,以及对发生在中国的革命运动进行分析。在这一时期,作者们注重马克思主义理论对中国革命实践的指导意义,将国际社会主义运动与中国工人运动结合起来进行分析,力图从理论层面论证马克思主义是适合当时中国国情的唯一出路。这些就成为马克思主义中国化的理论与实践相结合的起点,理论层面的论证给当时励志救亡图存又身处迷茫之中的中国先进知识分子带来希望,为中国共产党提供理论基础,成为中国共产党领导中国革命、建设和改革事业的重要思想渊源。

(一)深入研究唯物史观的同时,开始重视唯物辩证法

《新青年》月刊时期,对马克思主义理论的介绍多集中在剩余价值、唯物史观、阶级斗争、劳农专政四个方面。早期对马克思主义的引入,多关注唯物史观。这与当时中国处于半殖民地半封建社会的社会性质有密切的关系,一定程度上忽视了对唯物辩证法的学习。1923年国内掀起了科学与人生观论战,给马克思主义者提供了运用辩证唯物主义认识论反击唯心主义认识论的契机。陈独秀虽然没有直接参加论战,但应邀为《科学与人生观》一书做序,谈论了一些观点。瞿秋白等人也将这次论战的一些看法撰写成文,发表在《新青年》上。在论战过程中,共产党人一方面深化了对唯物史观的理解,另一方面认识到了唯物辩证法的重要性。

首先,陈独秀在《〈科学与人生观〉序》中明确指出,驳倒主观唯心主义派的有力武器是唯物史观。蒋侠僧更是细致地说明了唯物史观的原则:生产力发展为人类历史发展的唯一动力;人类的社会发展最初由地理环境决定,但生产力越发展,受地理环境的影响越小;生产力决定了生产关系;意识是生活的反映;个人不能转移历史发展的规律[4](P310)。其中生产力决定生产关系、意识是生活的反映、历史发展并不由个人行为决定等,都是马克思主义理论驳斥唯心派观点的有力论证依据。

其次,唯物辩证法在此时得到了《新青年》编辑群体的重视,并译介了一些介绍辩证法的文章。蒲列哈诺夫的《辩证法与逻辑》说明了马克思主义的唯物论和辩证法是相容的,它们彼此相辅相成,相互制约。“在我们的辩证法的基础上乃是自然的唯物理解。它结合于这个理解。假如唯物论合该推翻了,它亦将随之崩坏。反之,没有辩证法就不能完成,甚言之,就不能成立唯物的认识论”[4](P316)。《马克思主义辩证法底几个规律》详细谈到了辩证法的五个规律:“思想是由生存的条件决定;需要在实际的全部中研究实际;在运动中研究;革命的马克思主义不允许理论与事实分离;没有抽象的真实,凡真实都是具体的。”[4](P320)

《新青年》在这一时期所做的理论准备,促成以毛泽东为代表的一批中国共产党的先驱们继往开来,探索马克思主义中国化的理论。土地革命战争时期,中国共产党领导的马克主义中国化的理论探索有着天然的实践基础。隨着中国革命的深入,毛泽东对辩证法的思想进行消化吸收创新,并将其运用到中国的实践活动中去,迈出了重要的一步。《实践论》在实践中把握认识的对立统一规律,用以反对党内存在的经验论。之后《矛盾论》又针对党内存在的教条主义错误,提炼出矛盾普遍性与特殊性、主次矛盾的辩证关系。唯物辩证法为后来毛泽东提出的实事求是提供了重要的思想支撑,成为中国共产党人进行一切活动的指路方针。

(二)加大对列宁主义的宣传与研究

《新青年》(1923~1926),翻译列宁的作品高达9篇,不定期刊第一号(第一期)为纪念列宁逝世一周年,专门命名为“列宁号”。全部九期杂志中,介绍列宁、研究列宁主义的有26篇,其中,有14篇是专门研究列宁主义的。1924年底至1925年初,中国正处于第一次国共合作的初期,目的是反对外国列强的统治,实现民族解放。列宁不仅领导了十月革命,而且提出的民族与殖民地理论非常切合中国当时的实际状况。

列宁的民族与殖民地理论认为无产阶级革命不必一定要发生在工业最发达的国家里,也不是一定要同时有好几国无产阶级起来革命才能取得胜利。对于殖民地国家,无产阶级应该把取得国家民族解放运动的胜利,作为自己要完成且必须完成的一项任务[4](P431)。列宁的这种通过实践得出的结论,为中国共产党领导工农联盟积极投身民族解放运动提供了理论基础。同时,列宁还主张世界无产阶级革命,《革命后的中国》《落后的欧洲与先进的亚洲》都在抨击资产阶级对劳动者的剥削,号召各国各民族的无产阶级联合起来,推翻地主与资产阶级。“所以我们要反对民族的闭关主义与被压迫国家的社会主义之孤单的主张,使他们要举起民族运动的钟,明了自己国家的解放运动与先进国无产阶级运动有什么关系”[4](P434)。此外,《新青年》中还有一些文章介绍了列宁的无产阶级专政理论、无产阶级政党理论等,这都给刚刚成立的中国共产党提供了一定的理论指导。

(三)对俄国革命经验与新经济政策的介绍

十月革命是马克思主义理论应用于实践的一次成功案例,俄国工人运动发展这样快的一个主要原因是“马克思主义不似一个‘纯粹的理论,而是理论的活动,社会生活的理解,只是做社会生活的革命的改革的一个方法,并且每一个新经验又变成一个新的源泉,人在这源泉中吸取实际的理论解释”[4](P342)。所以“以革命經验所创造的最革命理论的武器,俄国无产阶级在共产党指挥之下,会克服新的困难”[4](P342)。《新青年》对俄国革命经验的介绍,目的在于给中国共产党提供一些可供借鉴、学习的革命经验。

俄国十月革命后,布尔什维克党的工作重心转移到国家经济方面,1921年3月俄国开始实施向社会主义过渡的新经济政策。布哈林在《俄国的新经济政策》中谈到新经济政策是“将小资产主义的从生产用来作社会主义的经济组织的建设”[4](P249),并指出国内面临的主要矛盾是“国家资本主义和社会主义对于小资产阶级与私人资本主义的联军斗争”[4](P249)。新经济政策不仅巩固了苏维埃政权,而且提高了俄国的生产力,同时可以看到,俄国的马克思主义理论家也在积极用马克思主义理论解释新经济政策,给其提供更扎实的理论支撑。

从《新青年》对俄国十月革命与新经济政策的介绍中可以看出,早期中国共产党人显示出迫切希望通过别国经验来指导中国革命的强烈愿望,这也为后来的教条主义和照搬俄国经验埋下了隐患,同时也为以毛泽东为代表的马克思主义者在革命失败的教训中总结经验,开启工农结合的中国化的马克思主义道路创造了条件。

(四)小结:特点与评价

俄国十月革命的胜利和布尔什维克党的上台给中国励志救亡图存、身处迷茫之中的中国先进知识分子带来希望。这一时期的《新青年》对列宁思想和苏维埃政权的介绍和分析,这同样成为迷茫时期中国共产党人的指路明灯,为今后中国共产党领导革命事业埋下了希望的火种。但是,我们也要看到中共早期领导人在这一时期的马克思主义中国化探索过程中所犯下的教条主义和经验主义的错误,这些都构成了早期马克思主义中国化的特点。

不同于1923年以前的《新青年》将马克思主义作为西方思想文化的一种来传播,在这一时期,《新青年》成为专门宣传马克思主义的阵地,坚定的马克思主义者在这里与反马克思主义者和非马克思主义者进行辩论。在系统介绍马克思主义基本理论的同时,《新青年》的文章中不乏涉及中国具体革命事件,并试图用马克思主义的理论和外国社会革命运动的经验对中国革命运动进行深刻的剖析和反思。例如瞿秋白的《国民会议与五卅运动》,张特立的《二十七年以来国民运动中所得教训》。这些成为马克思主义中国化早期探索的起点。

苏维埃的成功经验给致力于改变中国的知识分子带来希望,同时也使他们教条地照搬其经验,致使中国共产党早期遇到严重挫折。历史的教训告诫我们,必须进行马克思主义中国化的探索,尤其是我们在实践中找到了一条农村包围城市武装夺取政权的工农结合的革命路线,这才是最终致使中国革命走向胜利的关键所在。但我们不能否认这一时期中国的马克思主义者进行马克思主义中国化探索的意义和作用,正是他们通过《新青年》这一平台,广泛传播了马克思主义思想,聚集了一批先进的马克思主义者,他们日后成为领导中国革命胜利的中坚力量。

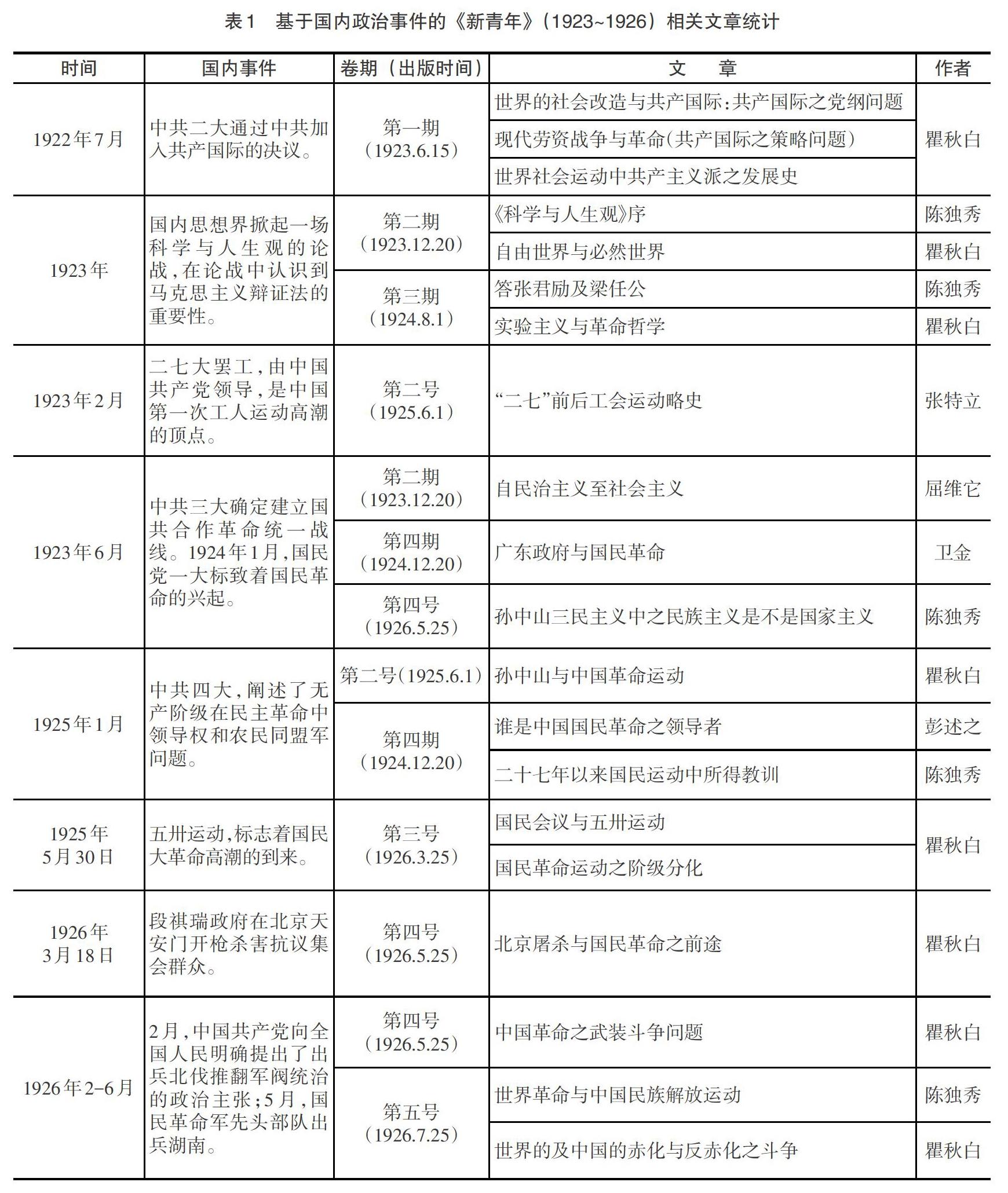

三、实践:紧跟国内政治动向,积极用理论指导实践

《新青年》季刊与不定期刊时期(1923~1926),中国正处于轰轰烈烈的国民革命时期。中国共产党面对国内复杂的政治形势,急需用马克思主义理论指导中国革命。由此,该时期的《新青年》不乏紧跟国内政治动向、充满红色激情的文章。我们结合国内发生的政治事件,把相关文章做一简要统计,见表1。

中共早期用马克思主义理论指导革命实践有以下几个特点,可以给我们一些启示。

第一,结合世界各国人民的革命经验,开始认识到中国无产阶级革命要走群众路线这个党的根本工作路线。1923年,瞿秋白在《世界的社会改造与共产国际:共产国际之党纲问题》一文中谈到无产阶级改造社会的策略,认为“共产党的策略,必须以最大多数最低级的无产阶级为主体,进而联合一切劳动群众——农民及小资产阶级等”[4](P48),即主张依靠群众力量,走群众路线,到群众中去,自下而上,发展壮大革命力量,同时也要注意分辨复杂阶级斗争中各种势力的关系,团结一切可以团结的力量。在当时的革命实践中,中国共产党所进行的主要工作是集中力量积极组织工人运动。当时的中国许多城市都有各行各业的工会,最具有代表性的就是铁路工会。与此同时,中国还出现了许多大大小小的工人运动。最具代表性的是1923年爆发的京汉铁路工人大罢工,三万余名工人在三小时内举行了声势浩大的大罢工。不幸的是,北洋军阀吴佩孚制造了闻名中外的二七惨案,大规模屠杀罢工工人,许多领导此次罢工的共产党人也牺牲了。可见,中国共产党人从一开始就意识到了人民群众的重要性,在革命早期将发动群众的工作重心放在了工人运动上,取得了一些可喜的成果,同时也遭到了中外反动势力的打击。走群众路线,这一具有洞见的思想历久弥新,从不曾过时。在毛泽东领导中国革命时期,被进一步肯定和发扬光大,土地革命时期更是创造性提出了农村包围城市,积极、充分发动中国广大农民的力量。最后,群众路线成为了党的根本工作路线,在新形势下不断被肯定与应用。

第二,对国共合作的必要性与可行性论证,给第一次国共合作提供理论基础。1923年爆发的“二七惨案”,使陈独秀等人认识到中国军阀的反动性质,中国共产党组织群众力量打击北洋军阀是有其理论依据的。这一时期,中国共产党与国民党有共同的革命目标。早在国民革命前夕,瞿秋白就明确提到民族革命与无产阶级革命并不矛盾,瞿秋白认为资产阶级的革命越彻底越有利于无产阶级革命的开展。1924年1月,孙中山在国民党一大上提出新三民主义,成为国共第一次合作的基础。陈独秀认为,孙中山的三民主义是民族主义,具有现代殖民地国际民族运动的特性[5](P337),这与列宁主义中的殖民地理论是高度相似的。瞿秋白回顾孙中山先生的一生,谈到孙中山一生都在为中国的民族革命奔波,并在后期意识到中国革命的同盟军是“各国无产阶级,世界所有的被压迫民族及殖民地”[5](P148)。新三民主义的提出给国共合作提供了可能,《新青年》中的多篇文章均对孙中山思想与马克思主义理论进行比较,找到他们的共性,深入论述国共合作的理论基础。

第三,阐述五卅运动的意义,坚定无产阶级对革命的领导权。1925年爆发的五卅运动标志着中国工人阶级开始作为国民革命的独立政治领导力量登上历史舞台。五卅运动之后,“国民运动内部起了剧烈的阶级分化的现象,不但资产阶级直接的压迫束缚工人阶级而且政党界、思想界也因此而发生分化”[5](P243)。国民党右派和国家主義派认为工人阶级的斗争足以把资产阶级吓得反动,分散国民革命的联合战线。瞿秋白通过分析指出中国民族解放运动的唯一道路是在无产阶级政治领导下的联合战线[5](P254)。由此可见,少数敏锐的共产党人已经意识到国民运动内部的阶级分化,尤其是国民党右派对共产党工人运动政策的反对,认为这些运动会严重危害资产阶级的利益。分析该时期《新青年》,我们不难发现,共产党人已经认识到国共两党之间由于所代表的阶级不同,所关注的阶级利益不同,因而产生了不可调和的矛盾,并有文章提出了应该坚持共产党对大革命的领导权。但在实际操作中,在大革命后期,共产党领导人面对国内外的重重压力,放弃了共产党对国民革命的领导权,造成了共产党的惨重损失。

第四,强调通过武装斗争夺取革命胜利的必要性。1925年3月,孙中山先生逝世不久,国民党的右派“站起来”了。国民党右派主张妥协,和平渐进,甚至反对抵制外货。针对1926段祺瑞政府枪杀抗议集会群众的“三一八”惨案,瞿秋白认为“三一八”惨案带来的结果,不但使革命势力在斗争中日益团结集中扩大,并逐步地武装起来,为工农联盟在革命事业中成为主干力量做好了准备。在《中国革命之武装斗争问题》中,瞿秋白进一步论述了示威、抵制、总同盟罢工、武装暴动等革命方式的必要和应用,并认为中国革命要运用一切革命斗争的方式,以适应革命战争的主要职任[5](P349)。需要注意的是,这一时期提到的武装夺取革命胜利指的是国民革命军武装对抗军阀的统治。在当时,共产党员是以个人身份加入国民党,共产党本身并没有自己的军队。大革命失败之后,党的工作重心逐渐从城市转移到了远离国民党统治的农村区域,同时也在不断吸收和消化大革命失败的教训,更加确定要走农村包围城市,武装夺取政权的正确道路。

四、马克思主义中国化早期探索研究的历史价值与当代启示

(一)马克思主义中国化早期探索研究的历史价值

1923~1926年的中国共产党还处于建党初期,没有太多的实践经验。通过对《新青年》的研究,我们发现,党的群众路线、坚持中国共产党的领导权、武装夺取政权等思想,在中国共产党的幼年时期就已现苗头。但在当时国内外情况复杂,党的力量还很薄弱,许多思想未能坚持贯彻。同时,中国共产党虽然了解这些革命理论,但在当时还未明确找到适合中国国情的、实践这些革命理论的道路。尽管如此,中国共产党的这些早期探索对今后的革命实践也有着不可忽视的,可供启发、借鉴的作用。

季刊时期的《新青年》主要译介马克思主义理论,而在后期阶段的主要关注点则转移到国内轰轰烈烈的国民革命,试图用马克思主义理论,尤其是列宁等苏联领导人的思想,来指导革命实践。通过分析我们不难看出,《新青年》译介的思想、理论均是从中国实际状况的需要出发,引入的许多理论都具有很强的目的性,如列宁的殖民地理论。从实践对理论的充实状况来看,一方面,党的群众路线、武装夺取政权等思想已现苗头,另一方面,一些中国共产党早期领导人通过短暂的革命实践,已经发现了一些国外马克思主义理论与中国国情不相适合的情况,如第三国际的某些决策确实不大适应中国实际。但是在当时,共产党还未明确找到适应中国革命的道路,而且中共力量很薄弱,与其他力量抗争时往往处于下方。最后,让人略感遗憾的是,《新青年》主要关注点在国际、国内政治,没有深入探讨当时的中国经济、社会情况的文章,这也反映出年轻的中国共产党对中国具体国情的了解还不够深入、透彻。

1923~1926年的《新青年》作为中国共产党早期的党刊,体现了马克思主义理论在传入中国不久后,就立刻走上了中国化的道路。一方面,《新青年》更为深入地传播了马克思主义理论,译介大量俄国文献介绍唯物史观与辩证法、列宁主义、俄国革命经验、新经济政策等,这在很大程度上提升了党的理论水平,让党对马克思主义有了更为深入的了解。更为重要的是,这些文章深深影响着年轻的、新的革命一代。《新青年》作为当时很有影响力的期刊,很多青年都是通过阅读《新青年》,从而了解、甚至追随马克思主义,为争取中国民族解放,建立社会主义国家而奋斗。另一方面,《新青年》体现了早期中国共产党积极用马克思主义理论指导中国革命,如用马克思主义探讨国共合作的可行性、论证无产阶级对革命的领导权、驳击国民党右派的观点等等,这些都是马克思主义中国化的早期尝试,对推动马克思主义道路的探索有积极的促进作用,使马克思主义中国化的道路越走越宽。

(二)马克思主义中国化早期探索研究的当代启示

第一,坚持中国共产党核心领导地位,坚持以高质量党建引领我国各项事业高质量发展。中共早期因力量薄弱放弃了党的领导权,结果造成了重大的损失。在总结经验教训后,不断加强各方面的能力建设,才领导中国人民,取得了接连不断的胜利。在新时期,面对世界经济衰退、贸易保护主义蔓延,我国经济正在形成一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展新格局,这就要求国家治理体系和治理能力向现代化迈进。目前,党建引领各类事业发展在各个地方不断探索,取得了很多值得向全国推广的地域经验模式。党组织体系从中央到基层不断延伸和扩展,党员干部的能力素养不断增强,这些都预示着我们正在迈向以党建引领带动社会建设的新阶段。在这一阶段我们强调多元主体的共建共治共享的同时,更应有效发挥党组织核心引领,总揽全局、协调各方的全面领导作用。

第二,坚持党的群众路线,坚持以人民为中心的发展思想。中国共产党在成立之后,就志在团结各个社会阶层的力量,与群众保持紧密的联系。在新时代,中国共产党继续坚定不移地走群众路线,想群众所想,思群众所思,在消除贫困、社区治理、疫情防控等重大社会问题上都坚持了满足人民的迫切需求、为人民服务和人民的生命至上的原则。

第三,正确认识人类正处在大发展大变革大调整时期,顺应历史趋势,推动改革,完善全球治理体系,共同构建人类命运共同体。新时代,科学技术的发展使全球化成为我们这个时代的主要趋势,除了在经济上积极融入世界贸易体系和促进我国制造业的转型升级之外,我国还要在科技、金融、教育、社会等诸多领域参与国际竞争合作,以实现中国的现代化目标。这就要求党既要了解中国的形势和领导国内各项事业发展,也要善于处理解决外部世界环境变化带来的新问题。

在面对国家利益和人类世界的利益时,中国共产党能够做出正确的选择,树立负责任的大国形象和大国担当,这是因为党的成长历史始终与世界局势变化密切相关。中国共产党从正确认识中国处于重大时代变局,到抓住全球化的历史机遇、实行改革开放政策、融入世界体系和全球价值链系统,再到顺应历史趋势推动改革完善全球治理体系共同构建人类命运共同体,中国共产党领导中国人民向着符合历史规律和人民需要的道路迈步向前。

参考文献:

[1] 毛泽东文集:第二卷[M].北京:人民出版社,1993:390.

[2] 葛开勇.1923—1926年《新青年》与苏联文献翻译[J].红广角,2018(06).

[3] 黄皖毅.《新青年》与马克思主义中国化[J].改革与开放,2015(21).

[4] 陈独秀,李大钊,瞿秋白.新青年:二十世纪中国最具影响力的名刊(第10卷)[M].北京:中国书店,2011.

[5] 陈独秀,李大钊,瞿秋白.新青年:二十世纪中国最具影响力的名刊(第11卷)[M].北京:中国书店,2011.

Research on the Early Exploration of Sinicization of Marxism during the National Revolution: based on the Analysis of New Youth (1923-1926)

Wang Ze1, Gao Tianyu2

(1.Department of Social Development, University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, 102488;

(2.Zhou Enlai School of Government, Nankai University, Tianjin, 300350)

Abstract: After being changed to a quarterly journal, New Youth, the early Party journal for the Communist Party of China, shoulders the mission of laying a solid theoretical foundation of the Party and providing guidance for Chinas revolution. New Youth (1923-1926), on the one hand, translates quantities of Soviet literature, focusing on learning Leninism, Russian revolutionary experience and materialist dialectics; on the other hand, it follows closely the trend of domestic politics and put forward major issues such as the necessity of the national revolution led by the Communist Party of China, the Partys mass line, armed struggle, and tries actively to guide revolutionary practice with Marxist theory. New Youth disseminates Marxism and generalizes experiences that the Chinese Communists apply Marxism to Chinese practice, which is of great historical value and realistic meaning for building socialism with Chinese characteristics.

Key words: National Revolution; New Youth; Sinicization of Marxism

責任编辑:文 会