中间品进口、制度环境与中国企业能源强度∗

2021-06-20韩国高刘田广

韩国高 刘田广

(东北财经大学投资工程管理学院 辽宁大连 116025)

一、引言与文献回顾

降低能源消耗是实现绿色节能减排和经济高质量发展的重要手段,2019 年,国际能源署发布的《世界能源展望2019》 指出中国仍为世界最大能源消费国,与发达国家和世界平均水平相比能源消耗偏高。虽然近年来中国鼓励优化要素资源配置,增加资本、劳动投入替代能源投入,同时加强对能源价格与排放政策的严格规制,但囿于生产率低下和资本边际报酬递减的现实条件,中国能源消耗总量仍呈现持续上升态势,因此,如何降低能源消耗至关重要。中国自2001 年加入WTO 以来,进口关税大幅降低极大地促进了进口规模扩张,中间品进口随之攀升。进口优质产品和技术设备对我国改进技术和降低成本、加速转型升级和动能转换均发挥了积极作用,特别是高质量的进口中间品能够替代能源、劳动等基础要素投入,扩大企业生产要素选择空间,加速技术溢出和先进经验转移,提高企业发展质量(张杰等,2015)。国务院《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展意见的通知》 强调主动扩大进口促进国内供给体系的质量提升,未来继续扩大进口特别是对先进技术、设备和零部件的进口将是助推经济高质量发展的重要方向,在此背景下本文试图研究占比较大的中间品进口对我国企业绿色节能的影响。此外,合同履行制度不完善、政策不透明以及法律体系低效等均会增加贸易成本和贸易风险(Anderson 和Young,2006),影响企业生产经营和能源效率,因此中间品进口对企业能源强度的影响是否会受到地区制度环境的影响也成为本文关注问题。考虑到企业是转变能源消费方式的践行主体,是进行能效管理的主要对象,制度政策又是保障并指引企业创新低碳发展的环境基础,因此本文从企业层面研究中间品进口、制度环境对能源强度的影响,不仅为我国不断扩大对外开放、实施积极进口促进战略提供微观经验证据,而且对绿色节能路径选择及经济高质量发展等具有重要参考意义。

与本文相关文献还包括制度环境对经济绩效的影响,制度差异是贸易流的重要决定因素,如佟家栋和李连庆(2014)指出减少腐败行为可降低对外贸易成本,从而促进APEC 国家的进口;魏浩(2016)指出法律保护水平越高,企业越有意愿进口高新技术产品。进一步地,学者们在研究各类进口贸易经济效应时多引入制度环境的调节效应,如毛其淋和许家云(2015)指出制度环境能正向调节中间品贸易自由化对企业全要素生产率的促进效应;邓国营等(2018)发现中间品进口与制度环境在提高企业出口产品质量上存在互补现象;Beverelli 等(2017)发现服务业贸易开放促进下游产业生产率增加的效应依赖于国内制度质量。在节能降耗方面,现有文献发现良好的制度安排、完善的金融法律法规等都有利于促进企业能源效率提升(屈小娥和袁晓玲,2009);地区腐败则扩张了企业寻租行为,致使政府环境容忍度增大,以能源要素替代技术进步从而加剧了能源消耗(李子豪和刘辉煌,2013)。

相较于现有研究成果,本文的边际贡献可能有:一是本文利用微观数据从企业层面考察我国中间品进口与能源强度之间的关系,为客观评价进口促进战略的微观绩效和节能减排战略的实现路径提供参考性依据,为微观主体助力中国经济高质量发展指明方向。二是在研究方法上,本文除采用工具变量缓解遗漏变量和双向因果等所带来的内生性问题外,还利用倾向得分匹配(PSM)的方法来处理选择性偏误,避免企业自身异质性导致的中间品进口偏好差异,缓解自选择问题引起的内生偏差,弥补现有行业研究层面文献的不足。三是本文不仅从进口技术溢出、资源配置优化、产品质量升级和要素替代等方面实证检验了中间品进口对企业能源强度的影响机制,而且还分析了企业内在生产条件的异质性影响和外在制度环境的调节效应差异,进一步丰富了经验研究结论和政策内涵。

二、理论分析与研究假设

(一)中间品进口对企业能源强度的影响分析

(1)中间品进口通过技术溢出降低企业能源强度。首先,内含先进技术和知识的中间品进口相当于技术转移(Goldberg 等,2009),进口企业可以模仿和学习,继而加大研发投入。其次,出口商必要的技术指导、售后服务或专家派驻,可以间接提高受指导人员的技术知识储备,加速对附带技术的消化吸收(李平和姜丽,2015),改进自身生产流程与设备使用,实现技术溢出。再次,进口溢出技术的适应性不确定以及为占据市场竞争优势,使得国内企业会通过逆向工程等方式挖掘进口产品中的技术知识,并在原有基础上进行自主研发和二次创新。最后,中间品进口的成本节约也为企业内部研发和创新提供资金支持。因此,技术溢出能够促进生产技术改进和节能型机器设备更新,提高企业全要素生产率,带来能源效率提升和产出增加,进而降低企业能源强度。(2)中间品进口通过优化资源配置降低企业能源强度。首先,中间品进口可以有效增加企业可选择的中间品种类,与国内中间品形成互补效应以促进企业生产资源优化配置(林令涛等,2019),从而提升企业生产效率、增加产出。其次,伴随着中间品种类增加,国内中间品市场竞争激烈引发中间品价格下降,促使企业在优化生产的过程中,倾向于选择更加节能环保和质优价廉的中间品投入(张杰等,2015),从而扩大生产规模、增加产出。最后,中间品进口的技术先进性会减少内部研发过程中的资源浪费,带动企业其他投入要素的生产边际效率,并伴随企业组织结构、生产体系的优化,实现能源节约和产出扩大,进而降低能源强度。(3)中间品进口通过促进产品质量升级降低企业能源强度。首先,企业进口的中间品代表着国外企业的研发投入和高技术水平,往往具有更高的质量水平,这就要求与之配套的生产设备和工艺也更为先进,这种高质量生产流程与投入要素间的配合将会促进企业产品性能的改进,有利于节能降耗。其次,高质量中间品作为最终品的组成部分会直接提升产品质量,而产品质量升级的方向应为市场需求型、成本节约型,因此有助于企业扩大市场份额、增加产出、降低能源强度。(4)中间品进口通过要素替代效应降低企业能源强度。生产要素投入替代变化的差异是影响能源效率差异的首要因素(孙广生等,2012),价格冲击等外部因素会导致能源与资本、劳动和原材料等其他要素间产生替代效应(Jorgenson,1981),从而影响企业生产要素投入结构。首先,企业进口中间品与国内中间品之间具有不完全替代性,进口中间品会增加企业的中间品投入种类,促使其价格和成本降低;同时中间品进口加剧国内中间品市场的竞争程度,也会迫使中间品价格下降。中间品价格更为低廉和种类更为丰富可能促使企业在生产过程中倾向于利用中间品投入替代能源要素,从而产生节能效应。其次,企业通常进口高质量的中间品,其自身的节能效应能够减少企业生产过程中的能源要素投入,实现技术进步与能源消耗间的替代,进而降低企业能源强度。由此本文提出:

假设1a:在其他条件不变的情况下,中间品进口能够降低企业能源强度。

假设1b:中间品进口通过技术溢出、资源配置优化、产品质量升级和要素替代等路径降低企业能源强度。

(二)制度环境的调节作用分析

制度环境是企业外部经营环境的重要组成部分,通常会影响企业所面临的生产成本和交易成本,进而影响企业战略决策选择。地区腐败、法律水平与行政审批效率是地区制度环境的重要表现。第一,地区腐败严重使得企业寻租成本较高,相应地会使企业压缩生产成本,即不选择进口高质量中间品,而以成本低廉、功能相似的中间品代替,进而提高能源强度;同时,企业寻求政治关联的寻租成本由减少创新研发支出承担,而创新引致的技术进步是降低能源强度的重要因素,因此降低地区腐败会促使企业加大高质量中间品进口,并在进口溢出技术与本土研发上投入更多资源,进而有利于中间品进口降低企业能源强度。第二,健全的法律制度会优化市场资源配置,因此,应以法律制度指导企业妥善利用国内外资源,增加企业进口中间品的机会;同时,完善的法律环境可以调动企业创新研发积极性(邓国营等,2018),中间品进口企业在高法律水平下倾向于研究溢出技术与内部创新,以专利权增强市场竞争力。先进技术可以提高能源效率,因此降低法律水平阻碍有利于中间品进口,降低企业能源强度。第三,提高行政审批效率是改善地区营商环境、降低企业成本的重要手段。例如,进口许可证类的行政审批效率低下,会增加待进口企业的时间成本与机会成本,企业在客观评估自身需求后会减少非必需中间品进口。因此,行政审批效率的提高会带来较大的贸易便利性,不仅降低企业进口中间品的时间成本,减少企业生产中的不确定性,而且当企业面临中间品进口引发的市场竞争时,能够加速企业进入和退出市场,由竞争效应倒逼企业技术升级,以适应严格环境规制与激烈市场竞争,实现产出扩大与技术进步以降低能源强度。由此本文提出:

Centrality of Maritime Silk Road Container Shipping Network

假设2:制度环境的改善有助于强化企业中间品进口的节能效应。

三、研究设计

本文采用2012 年世界银行中国企业调查数据,该调查数据采用随机分层抽样的调查方式,对企业的基本信息、销售与供应、财务指标、劳工情况与发展创新等做出详尽记录,涵盖来自北京、上海等25 个城市非金属矿物制品、零售等27 个行业2 848 个企业样本。

(一)模型设定

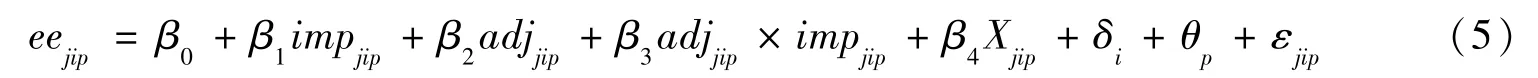

为检验中间品进口能否降低企业能源强度,本文建立如下回归模型:

其中,eejip表示i行业、p省份中j企业2011 年的能源强度,impjip表示i行业、p省份中j企业在2011 年的中间品进口。Xjip表示模型中影响企业能源强度的控制变量,具体包括企业年龄age、企业规模size、全要素生产率tfp、资本密集度cap、市场竞争competition、高管经验man、产能利用率cu、私营资本比例private和员工受教育程度hum。δi、θp分别为行业和省份固定效应,εjip为随机扰动项。

(二)变量选取

1.被解释变量为能源强度(ee)

鉴于该调查数据在能源消耗方面仅有企业燃料与电力成本支出,本文将能源强度定义为企业燃料与电力成本之和占企业销售收入的百分比。

2.核心解释变量为中间品进口(imp)

本文利用中间品进口比例加1 后取对数衡量。

3.控制变量

(1)企业年龄(age),利用截至2011 年企业成立年限的自然对数值来衡量。(2)企业规模(size),采用2011 年企业正式员工的自然对数来衡量。(3)全要素生产率(tfp),采用索洛残差法计算得到企业的全要素生产率来衡量。(4)资本密集度(cap),采用2011 年企业固定资产净值与正式员工比值的自然对数来衡量。(5)市场竞争(competition),采用该数据库中企业所面临市场竞争对自身的阻碍来衡量,取值0、1、2、3、4。(6)高管经验(man),采用经理等高级管理人员工作年限的对数来衡量。(7)产能利用率(cu),采用该数据库对设备利用率的原始访问数据来衡量。(8)私营资本比例(private),采用该数据库中国内私营资本占比进行衡量。(9)员工受教育程度(hum),选取大专以上学历的员工比例来衡量。①因篇幅所限,本文省略了变量的描述性统计,感兴趣的读者可在《经济科学》 官网论文页面“附录与扩展”栏目下载。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

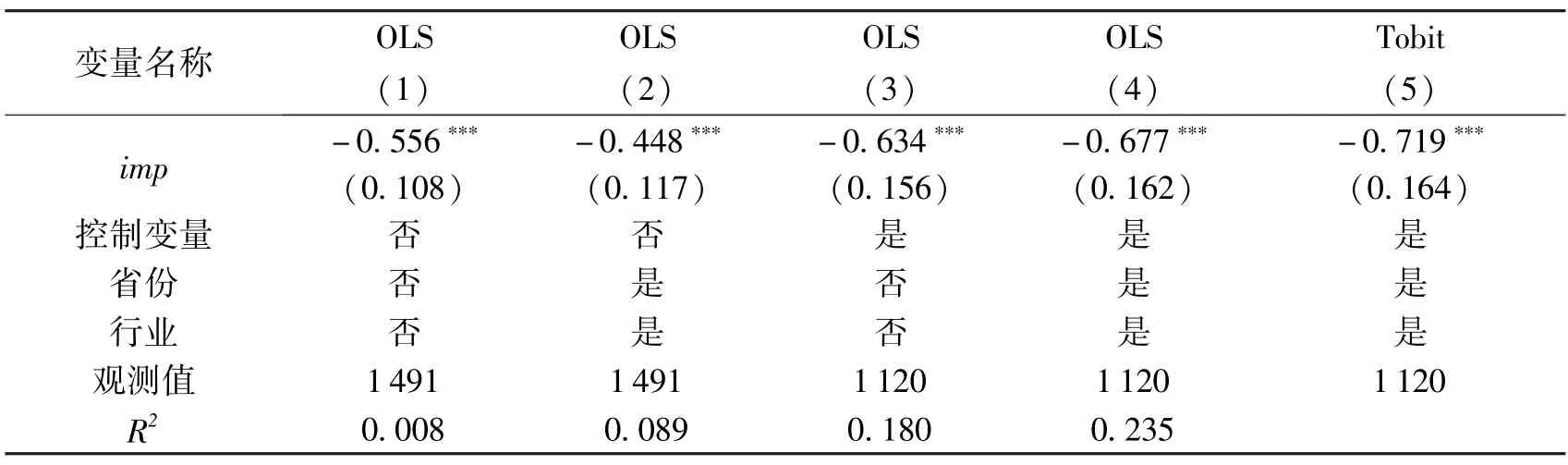

表1 给出了中间品进口对企业能源强度影响的基准回归结果②基准回归结果表1 中控制变量的估计结果请见《经济科学》 官网“附录与扩展”。,第(1)—(4)列为逐步控制省份、行业固定效应和控制变量的OLS 回归结果,可见中间品进口在1%的显著性水平下对企业能源强度均具有显著的负向影响,说明进口中间品能够为企业生产带来节能效应。可能的解释是中间品是企业生产所需的重要生产要素,进口中间品为我国企业生产带来种类丰富和质量先进的中间品投入,不仅为进口技术选择提供可能,也使得市场价格更加接近帕累托最优价格,为节约资金创造优势,从而推动企业技术进步,促进产品质量升级,进而实现节能降耗。这一结论与李平和丁世豪(2019)、林伯强和刘泓汛(2015)利用我国行业层面数据所得结论基本一致,他们认为中间品进口蕴含大量技术知识,能够显著改善能源效率。考虑到企业能源强度变量具有删截特征,可能对分析结果造成影响,本文进一步采用处理受限因变量的Tobit 模型进行估计,结果报告在表1 第(5)列。可以发现在替换估计方法后,中间品进口对企业能源强度依然具有显著负向影响。

表1 基准回归结果

(二)稳健性检验

1.内生性问题

(1)工具变量法。在上述基准模型中可能存在以下内生性问题:一是遗漏其他同时影响企业中间品进口和能源强度的未控制因素,造成估计偏误;二是中间品进口可能产生技术、管理等方面的溢出效应,促进能效提升和能耗降低,反过来高能源效率可作为比较优势,能源效率较高的企业可能生产效率也较高,更倾向于通过进口贸易获得技术溢出,更加积极参与中间品进口贸易,双向反馈可能导致联立偏差;三是数据来自问卷调查可能存在测量偏误。为此,本文采用工具变量法处理上述内生性问题,借鉴Fisman和Svensson (2007)的方法,使用同一城市同一行业的企业中间品进口平均值(meanimp)作为企业中间品进口的工具变量,理由是有效工具变量需同时满足相关性和外生性要求。对于相关性,同一城市同一行业的企业中间品进口的平均程度反映了企业所在城市及行业整体的中间品进口情况,它与每个企业的特质正相关,但通常这一平均值较少会直接影响到个体企业的能源强度,满足工具变量外生性要求,因此该工具变量选择较为合理。

表2 报告了工具变量2SLS 回归结果,在第一阶段回归结果中,工具变量meanimp显著为正,说明同一城市同一行业的平均中间品进口越多,企业中间品进口就越大,且F值远大于10,表明工具变量对内生变量具有较好的解释力,满足相关性要求。在“恰好识别”情况下,参考Conley 等(2012)对工具变量可近似外生性的要求,本文进一步利用近似零方法(LTZ)进行工具变量回归,发现在近似外生的情况下,中间品进口对企业能源强度仍具有显著负向影响,故可认为该工具变量满足外生性假设。此外,为检验工具变量的合理有效性,表2 还给出了如下检验结果:Anderson canon.LM 和Kleibergen-Paap rk LM 统计量均拒绝“工具变量识别不足”的原假设;Cragg-Donald Wald F 和Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量均大于Stock-Yogo 弱工具变量10%显著性水平下的临界值,表明工具变量不是弱工具变量;Anderson-Rubin Wald 统计量拒绝了“内生回归系数之和等于0”的原假设,进一步表明工具变量meanimp与内生变量imp之间存在较强相关性。因此该工具变量选择有效合理,模型估计结果可靠。根据表2 第二阶段回归结果可见中间品进口imp能显著降低企业能源强度,与基准回归OLS 估计结果相比,中间品进口的系数符号并未发生变化,系数绝对值有所增加,本文研究结论依然成立。

表2 工具变量模型的估计结果

(2)倾向得分匹配方法。能源作为企业生产成本之一,不能排除高能耗、高技术、高产品质量等异质企业为实现节能减排、降低成本而进口中间品,进口行为的“自选择性”易导致样本选择偏误,带来估计结果偏差。为此本文采用倾向得分匹配(PSM)方法进一步弱化可能由此带来的内生性问题。以企业在2011 年是否进口中间品为标准区分处理组与控制组,若企业进口中间品则将其划分为处理组,否则视为控制组,选取的匹配变量有:全要素生产率(tfp);员工受教育程度(hum);市场竞争(competition);资源配置效率(diversity),利用该数据库中CNo14h 问题,企业是否采取行动提高生产的灵活性,若经理回答为是,则认为企业提高了资源配置效率,记为diversity=1,反之记为diversity=0;产品质量升级(quality),利用该数据库中CNo14f 问题,企业是否向现有产品或服务增添新功能,若经理回答为是,则认为企业实现了产品质量升级,记为quality=1,反之记为quality=0;进口技术采用(sf),利用该数据库中E6 问题,目前本企业是否使用外国公司许可的技术,若回答为是,则记为sf=1,反之记为sf=0;是否为高能耗行业(ec),若企业符合国家统计局《2010 年国民经济和社会发展统计公报》 中高能耗行业①具体为非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工炼焦及核燃料加工业。定义,记为ec=1,反之则记ec=0;是否出口(exp),若企业存在出口行为,定义exp=1,反之定义exp=0。本文采用了1∶1 近邻匹配、1∶3 近邻匹配、核匹配、卡尺匹配、半径匹配与马氏匹配六种匹配方式,并对各种匹配方式进行平衡性检验和模型估计②平衡性检验结果和倾向得分匹配后估计结果请见《经济科学》 官网“附录与扩展”栏目下载。,发现不论采用何种匹配方式,中间品进口对企业能源强度均具有显著负向影响。

2.替换主要变量

(1)替换被解释变量。第一,参考张三峰和魏下海(2019)的做法,本文采用全要素能源效率(tfee)来替换能源强度(ee)进行估计。第二,本文将被解释变量能源强度(ee)拆分为电力强度(ele)和燃料强度(fue)分别进行估计。(2)替换核心解释变量。利用数据库中是否进口中间品(t)作为企业中间品进口的替代,即引入企业是否进口中间品的虚拟变量,若企业进口中间品则t为1,反之为0。上述方法的估计结果均显示中间品进口对企业能源强度具有显著负向影响,说明本文的研究结论具有较强的可靠性。③替换变量的稳健性检验结果请见《经济科学》 官网“附录与扩展”栏目下载。

五、机制检验与异质性效应分析

(一)机制检验分析

根据前文理论分析,中间品进口通过技术溢出、资源配置优化、产品质量升级和要素替代等路径影响企业能源强度,为此本部分构建如下中介效应模型进行机制检验:

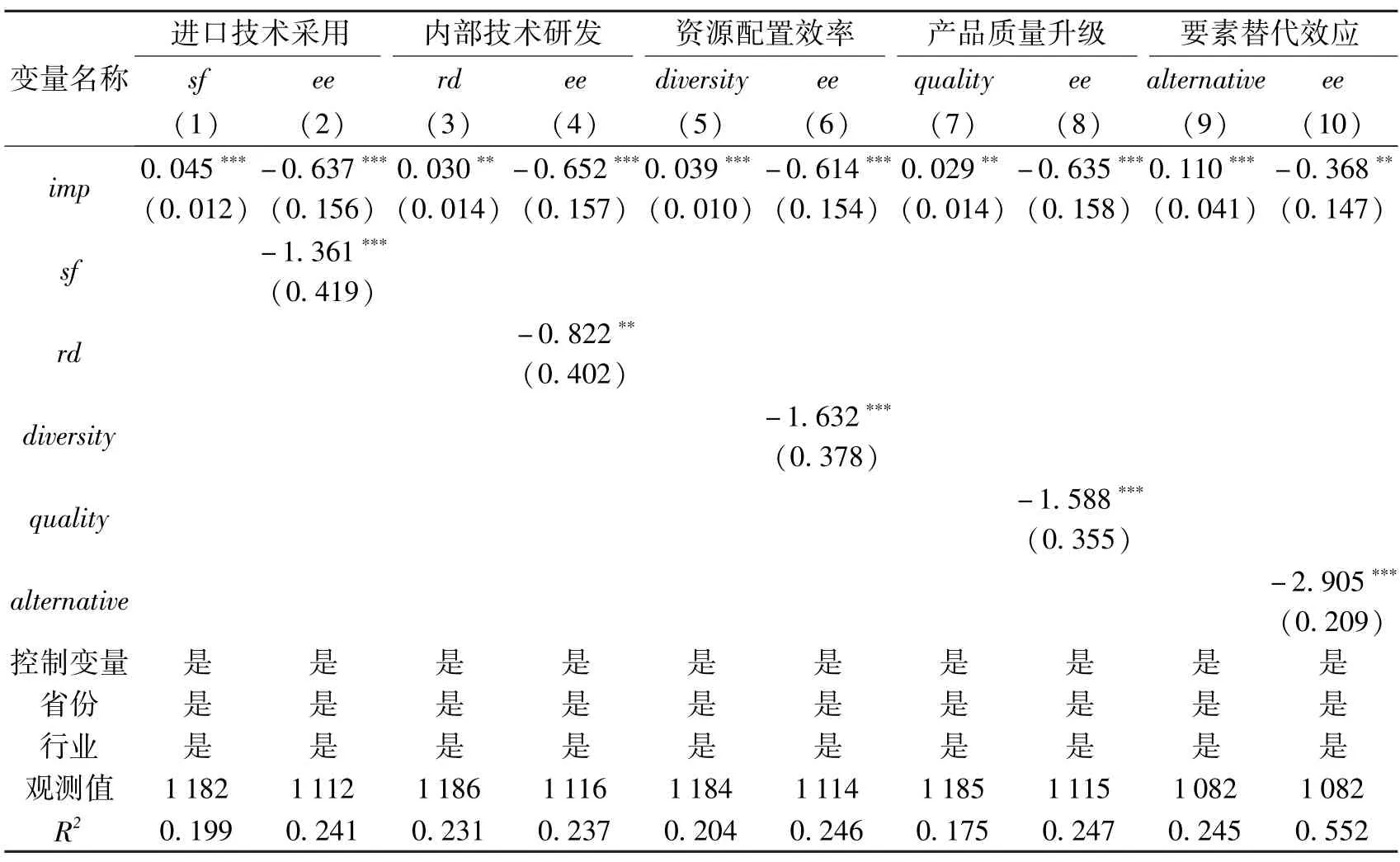

其中,模型(2)与模型(1)相同,cv表示中介变量,具体包括技术溢出、资源配置效率、产品质量升级和要素替代,进口技术溢出包含进口技术采用(sf)和内部技术研发(rd),内部技术研发(rd)定义为企业在三年内是否进行内部研发,若有记为1,反之为0;要素替代(alternative)定义为企业中间品投入与能源投入之比;进口技术采用、资源配置效率与产品质量升级的变量设定同前文一致。表3 给出了中介效应估计结果,第(1)列以进口技术采用为被解释变量,中间品进口系数显著为正,说明企业中间品进口能促进企业采用进口技术。第(2)列结果显示,进口技术采用对企业能源强度具有显著负向影响,且中间品进口的系数绝对值小于基准模型(即表1 第(4)列估计结果),说明采用进口技术所带来的技术溢出中介效应成立。第(3)列以内部技术研发为被解释变量,中间品进口系数显著为正,说明中间品进口促进了企业内部技术研发。第(4)列结果表明内部技术研发对企业能源强度具有显著负向影响,且中间品进口系数绝对值小于基准模型,说明由内部技术研发所带来的技术溢出中介效应成立。第(5)列以资源配置效率为被解释变量,中间品进口系数显著为正,说明企业中间品进口促进了资源配置效率。第(6)列中资源配置效率对企业能源强度具有显著负向影响,且中间品进口系数绝对值小于基准模型,说明资源配置优化的中介效应成立。第(7)列以产品质量升级为被解释变量,中间品进口系数显著为正,说明中间品进口可促进产品质量升级。第(8)列中产品质量升级能显著降低企业能源强度,且中间品进口系数绝对值小于基准模型,说明产品质量升级的中介效应成立。第(9)列以要素替代为被解释变量,中间品进口显著促进了中间投入对能源要素的替代,第(10)列中中间投入对能源要素的替代显著降低了企业能源强度,且中间品进口系数绝对值小于基准模型,说明中间品进口的要素替代中介效应成立。

表3 机制检验的估计结果

(二)异质性效应分析

考虑到企业内在生产条件特征的差异,本文进一步进行如下异质性分析。

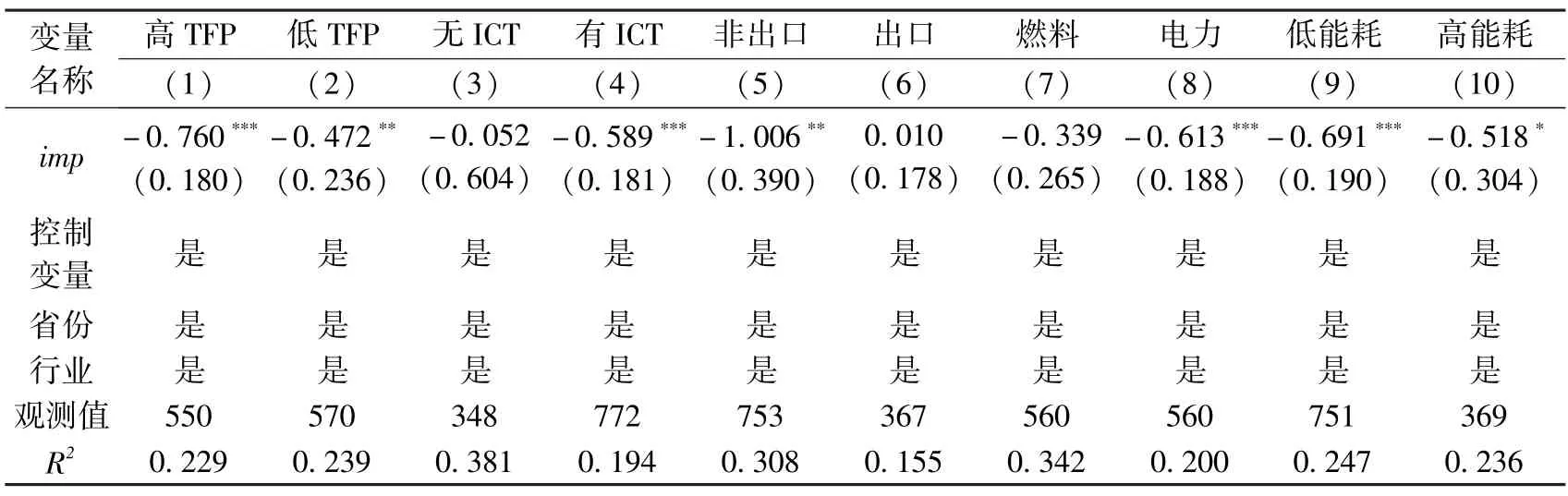

(1)全要素生产率的异质性。本文利用全要素生产率的中位数将样本划分为高生产率企业和低生产率企业,表4 第(1)— (2)列结果表明相较于生产率较低企业,中间品进口对生产率较高企业能源强度的负向影响更大。生产率较高企业倾向于使用高质量的进口中间品,推动了企业最终产品质量升级,而升级的方向一般为能源节约型;而且生产率较高企业能够快速调整生产要素最优投入比例,实现资源优化配置,在更大程度上降低能源强度;同时生产率较高企业的外部技术转化效率与自我研发能力更强,进口中间品所含的技术知识更有助于其加速节能减排技术研发,实现以技术创新驱动节能降耗。

(2)信息与通信技术(ICT)的异质性。参考张三峰和魏下海(2019)的做法,若企业应用电子数据交换系统(EDI)、基于网络的在线系统、企业资源计划(ERP)、供应链管理系统(SCM)和客户关系管理系统(CRM)则本文认为企业应用ICT,反之则无,分组估计结果如表4 第(3)—(4)列所示。本文发现中间品进口对应用ICT 企业的能源强度具有显著负向影响,而对未应用ICT 的企业并不显著。ICT 应用降低了技术外溢成本,有益于技术扩散,国外中间品出口商通过视频会议传递产品附带技术与经验,避免了因技术专家跨国指导的高成本导致技术传播受阻,企业接受技术经验并通过技术进步降低能源强度;同时应用ICT 的企业内部资源配置效率较高,中间品进口后可更快调整生产结构与要素配置,以充分发挥中间品进口的种类与质量优势,促进企业能源强度下降。

(3)出口状态的异质性。根据企业在2011 年是否出口将样本划分为出口企业和非出口企业,分组估计结果如表4 第(5)—(6)列所示。本文发现中间品进口对非出口企业能源强度具有显著负向影响,而对于出口企业二者关系并不显著。出口较进口行政审批更为复杂,甚至有寻租行为存在,故双向贸易企业的出口高成本使其更加重视“出口中学”效应,出口企业通过“出口中学”较好地掌握国外先进技术,利用中间品进口促进技术进步与产品质量升级的空间较小,且国外出口商的中间品应用技术专利也很少完全授予双向贸易企业,这些都弱化了中间品进口的经济效应发挥,导致其对出口企业的节能效应不佳。

(4)能源结构的异质性。本文采用企业燃料成本与能源总成本之比来衡量企业能源结构,若高于中位数则企业为燃料偏向的能源结构,反之则为电力偏向的能源结构,分组估计结果如表4 第(7)—(8)列所示。可见相较于能源结构为燃料偏向的企业,中间品进口对电力偏向企业能源强度的负向影响更为显著。燃料偏向企业大多生产低附加值产品,主要依靠以燃料供应的大型机械设备,煤炭燃料等固有的低热值属性导致其能源利用效率低下且提升困难,因而中间品进口难以降低燃料偏向企业的能源强度;反之电力偏向企业的产品附加值较高,电力供应的机器设备侧重于现代化、智能化,对进口中间品的技术溢出能够快速吸收并转化应用,且能根据进口中间品的低成本对生产结构做出迅速调整,提高资源配置效率,实现成本最优的要素替代,进而降低能源强度。

(5)行业能耗强度的异质性。延续前文对行业能耗高低的定义,本文将样本划分为高能耗行业和低能耗行业,分组估计结果如表4 第(9)—(10)列所示,可见中间品进口对低能耗行业企业的节能效应更为明显。高能耗行业一般具有较高进入门槛,行业竞争格局较为稳定,中间品进口虽然降低了高能耗企业的中间投入成本,但同时也弱化了行业内企业竞争,企业仅通过中间品进口替代能源等其他要素投入,进行技术溢出和质量提升的积极性不大,因此能源强度下降幅度较小;而低能耗行业市场化程度较高,行业竞争激烈,企业不仅可以通过中间品进口的要素替代效应降低能源强度,而且可以汲取进口中间品附带的溢出技术,促使产品质量升级,以较低生产成本和过硬产品抢占市场,扩大产出从而降低能源强度。

表4 异质性检验的估计结果

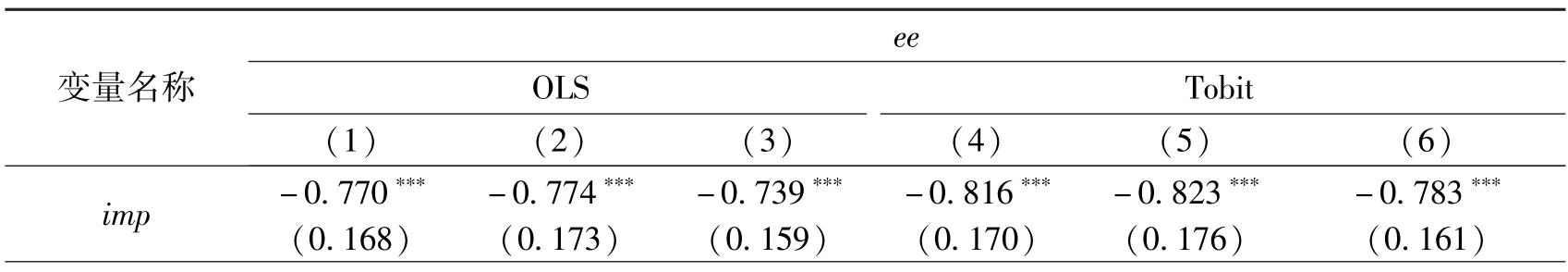

六、中间品进口与企业能源强度:地区制度环境的作用

本文进一步考察制度环境在中间品进口对企业能源强度影响中的调节作用。为缓解双向因果效应与个体态度度量误差等导致的内生性问题,本文使用聚合在城市层面的制度环境指标进行分析,具体包括地区腐败、法律水平阻碍和行政审批阻碍,其中地区腐败(bribe)采用调查问卷中问题“地区腐败在多大程度上阻碍公司正常运作”,分为没有障碍、次要障碍、中等障碍、重大障碍、非常严重障碍,数值分别为0、1、2、3、4,并在城市层面取平均值,数值越大表示地区腐败阻碍越严重;法律水平阻碍(law)采用问题“法律水平在多大程度上阻碍公司正常运作”;行政审批阻碍(regu)采用问题“营业执照和许可证办理在多大程度上阻碍公司正常运作”,取值方法同上。本文构建如下模型:

其中,impjip表示企业中间品进口,adjjip表示企业所在城市的制度环境调节变量,Xjip与前文相同,β3表示制度环境在中间品进口降低企业能源强度中的调节效应,估计结果如表5 所示。第(1)— (3)列为采用OLS 模型下三种制度环境调节效应的估计结果,第(4)— (6)列为采用Tobit 模型的稳健性检验结果,如第(1)列和第(4)列所示,β3的系数显著为正,说明地区腐败对中间品进口降低企业能源强度具有负向调节效应,即地区腐败增加会抑制中间品进口的节能效应。地区腐败越严重,企业为维持正常运营与行政审批需付出更高的寻租成本,资金的限制可能会降低中间品进口比例,而且也可能导致企业研发投入降低,以平摊寻租成本,此时中间品进口降低能源强度的传导路径受阻,因此减少地区腐败将有助于中间品进口的节能效应发挥。在第(2)列和第(5)列中β3的系数显著为正,说明法律水平阻碍对中间品进口降低企业能源强度也具有负向调节作用,即更高的法律水平阻碍会抑制中间品进口的节能效应。在法律水平阻碍较强的环境下,中间品进口企业的产品创新和工艺创新被其他企业模仿或窃取的行为并未受到惩治,“模仿企业”的低创新成本使其秉持产品价格优势,导致中间品进口企业销售收入下降,中间品进口企业在低法律水平下的“创新无益性”现象导致其进行进口和研发创新的积极性降低,形成行业企业低研发的恶性循环,此时中间品进口降低企业能源强度的传导路径难以实现,因此降低法律水平阻碍将会有助于中间品进口的节能效应发挥。第(3)列和第(6)列表明,β3的系数显著为正,说明行政审批阻碍对中间品进口降低企业能源强度也具有负向调节作用,即行政审批阻碍加大会抑制中间品进口的节能效应。在行政审批效率较高的城市,贸易便利化程度较高和交易成本较低会促使企业加大高质量中间品进口,充分体现进口所引发的竞争效应,加速企业进入与退出倒逼企业加速技术升级;审批效率提升会加速专利的审批,激励具有技术创新的企业保持竞争优势,因此中间品进口企业在行政审批阻碍较小的环境中更有意愿加速技术创新,以技术进步推动产出扩张与节能减排。

表5 制度环境调节效应的估计结果

(续表)

七、结论与政策启示

基于2012 年世界银行中国企业调查数据,本文实证检验了我国中间品进口对企业能源强度的影响,探究了地区制度环境的调节作用。本文发现中间品进口能够显著降低企业能源强度,且主要通过技术溢出、资源配置优化、产品质量升级和要素替代等渠道降低企业能源强度;中间品进口对生产率较高、应用ICT、非出口、能源结构偏向电力和低能耗的企业的节能效果更为明显;地区腐败程度较轻、法律水平较高、行政审批效率较高的地区,能为中间品进口企业营造良好的制度环境,更能促进中间品进口的节能效应发挥。

根据上述实证研究结论,本文得到如下政策启示:(1)继续实施扩大进口战略,促进优质产品进口;坚持适当幅度削减中间品进口关税,加大中间品进口贸易;以自贸区建设为先导,加快拓宽自贸区网络建设,引导企业利用自贸协定优惠政策扩大进口;鼓励企业积极响应国家扩大进口战略,优化进口结构,在实现生产技术匹配基础上优先进口高技术、高质量的中间品。(2)深化“技术强企,科技强国”战略,应引导和支持企业立足技术进步,搭建企业外部技术吸收与创新研发平台,积极引进人才,加大对中间品进口外溢技术的消化吸收及“二次创新”的投入力度,提高自身研发质量;同时政府应坚持科技创新,综合优势资源搭建技术孵化平台,保障中间品进口的内在技术得以应用,实现节能降耗。(3)立足政策引导和效率提升。政府应提高信息基础设施服务能力,促进国内外企业间的贸易与技术联系,降低交易成本;同时应出台和落实高能耗惩罚措施,倒逼高能耗行业企业落实技术节能。企业应立足效率提升,扩大信息与通信技术应用,落实内部成本管控与资源配置效率提升,依托信息传输优势增强信息共享、技术共享;优化能源结构,更新现代设备,积极使用清洁能源,提高能源利用效率。(4)不断完善制度环境。政府应建立严格的反腐败法律体系,加强政府内部监管,提升政府治理水平和工作透明度,营造健康和谐的政企关系;不断完善知识产权保护法,为企业创造专利成果保护有法可依、有窃必罚的法律环境,提高企业创新研发积极性;简化进口行政审批程序,减免进口审批成本,清理进口环节不合理收费,切实降低企业进口环节的制度性成本,促进贸易便利化。