国内价值链分工位置、增加值收益及产业链分解∗

2021-06-20余丽丽彭水军

余丽丽 彭水军

(1.上海对外经贸大学国际经贸研究所 上海 201620)

(2.厦门大学经济学院 福建厦门 361005)

一、引 言

近年来,全球需求市场萎缩,国际局势面临较大的不确定性,立足本土市场、扩大内需成为促进中国经济平稳较快增长的重要措施。为激活中国经济高质量发展的内生动力,2020 年5 月党中央明确指出要“充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”,并突出强调要“加快形成以国内大循环为主体”的双循环格局。而构建国内大循环重点在于释放国内有效的最终需求以及保证区域间产业链的稳定和高效,这与构建自主可控的国内价值链(National Value Chain,NVC)(刘志彪和张少军,2008;凌永辉和刘志彪,2020)是异曲同工的。基于此,本文立足国内市场需求,探索NVC 下的生产分割及其对增加值收益攀升和区域间协调发展的影响,这既是构建以国内大循环为主的双循环新格局的需要,也是实现经济稳中求进及高质量发展的迫切要求。

事实上,在区域间资源禀赋及发展水平差异基础上,探讨NVC 的分工特征已成为学术界关注的重要问题。相关研究主要借鉴全球价值链体系的逻辑思路,如黎峰(2016)基于投入产出模型分析了中国国内价值链的分工基础;潘文卿(2018)借鉴Antràs 等(2012)、Miller 和Temurshoev (2017)等关于全球价值链分工位置的界定,分别从产出和投入角度构建并分析了NVC 下各区域的分工位置特征。上述研究虽已开始关注国内价值链下的分工特征或区域的分工位置差异,但并未探讨NVC 下区域间分工位置背后可能伴随的增加值收益差异或增加值流转效应。

近年来,随着价值链分析体系和技术的日益成熟,基于增加值视角(Koopman 等,2014)探讨分工特征与真实利得之间关系成为学术界关注的一大重要问题。得益于全球价值链下分工位置与增加值收益率之间“微笑曲线”关系的开拓性研究(Antràs 等,2012),潘文卿(2018)在NVC 下验证了中国制造业行业呈现出明显的“微笑曲线”特征,但在地区层面并不存在上述特征。相关研究为探讨NVC 下分工位置与增加值收益之间关系提供了参考,但并未精准地将上游度与生产侧增加值及其流出相对应,也未匹配下游度与消费侧增加值及其流入之间的关系。需指出的是,分工位置是产业链动态调整的结果,其背后伴随着产业转移引致的增加值流转效应。但现有研究关于NVC 分工与区域经济联动性的探讨较少,只有段玉婉和纪珽(2018)、苏丹妮等(2019)探讨了NVC 下经济增长的溢出效应及地区间收入差异的影响因素。上述研究已开始关注国内分工与区域协调发展之间的互动关系,但难以识别NVC 下增加值收益或增加值流转的产业链特征。

基于此,本文主要在以下方面进行了拓展:第一,本文构建了国内省际投入产出模型,试图将前向关联的生产侧增加值和后向关联的消费侧增加值分别与上游度和下游度相联系,考察NVC 下分工位置与增加值收益之间的关联,并利用生产侧增加值的流出份额和消费侧增加值的流入份额分析上游度和下游度的决定因素。第二,本文将关注视角扩展到分工位置背后的不同生产阶段,分析国内分工拓展与深化对增加值收益攀升及区域间经济联动的影响效应。第三,从增加值收益出发,本文首次利用结构路径分析(Structural Path Analysis,SPA)方法识别增加值收益和增加值省际流转的重要生产链条,通过这种逆向分析方法厘清需求和生产特征,以期为国内分工格局优化和区域间协调发展提供参考。本文研究结论不仅有助于我们理解国内价值链下区域间分工位置特征及其与增加值收益之间的联系,还可以为我国在经济高质量发展格局中发挥不同区域优势、促进产业空间合理分布提供有益参考。

二、数据基础与模型构建

(一)数据基础

本文数据基础为2002 年、2007 年、2010 年、2012 年中国国内省市区间投入产出表,为研究方便,需对其进行地区和部门合并。具体地,本文以2002—2010 年中国30 省市区间投入产出表(不包括港澳台地区和西藏自治区)为基础,将2012 年中国31 省市区间投入产出表中的“西藏”与“新疆”合并,这不仅由于西藏经济总值较低(占比0.08%)且与其他省份的产业和贸易联系较弱,同时也为了保留原有的投入产出框架。此外,本文以2002 年中国省市区间投入产出表中21 部门①21 部门为:农业(C1)、采选业(C2)、食品制造及烟草加工业(C3)、纺织业(C4)、木材加工及家具制造业(C5)、造纸印刷及文教体育用品制造业(C6)、石油加工炼焦及核燃料加工业(C7)、化学工业(C8)、非金属矿物制品业(C9)、金属制品冶炼及压延加工业(C10)、金属制品业(C11)、通用专用设备制造业(C12)、交通运输设备制造业(C13)、电气机械及器材制造业(C14)、通信设备计算机及其他电子设备制造业(C15)、仪器仪表及文化办公用机械制造业(C16)、其他制造业(C17)、电力热力燃气水的生产和供应业(C18)、建筑业(C19)、运输业(C20)、服务业(C21)。图3 和表2 均采用编码代替。为基础,对2007—2012 年中国省际投入产出表进行部门合并。

(二)模型构建

1.国内价值链下分工位置与增加值收益的测度:基于MRIO 模型

以R个省份、S个部门为例,中国省际投入产出表的行平衡关系可以表示为:

其中,X为产出列向量,A为直接投入系数矩阵,B=(I-A)-1为里昂惕夫逆矩阵;Y=[Y1;Y2;…;YR]为各省市内需列向量构成的(R×S)×1 维向量,为t省份的最终需求向量,包括t省份自身最终需求(t=u)及其他省份对t省份的最终需求(t≠u),其中t,u∈(1,2,…,R),符号“;”表示拼接成列向量;E为出口列向量;BY、BE为内需和出口驱动下的生产活动。基于“国内价值链是立足内需引致的网络式生产和经济模式”(刘志彪和张少军,2008;Wang 等,2017;余丽丽和彭水军,2019),本文以内需驱动下的增加值流转(如式(2)所示)作为测度NVC 下分工位置和增加值收益的基础。

其中,mV为R×(R×S)维的矩阵,其第t行、第(t×S-(S-1))至(t×S)列的元素为Vt,其余元素为0;mY为(R×S)×R维的矩阵,其第(t×S-(S-1))至(t×S)行、第t列的元素为Yt,其余元素为0。参考Ye 等(2015)的做法,本文将NVC 下特定省份生产活动距离其增加值收益被最终需求吸收的长度,称为国内价值链上游度;将特定省份生产投入引致的增加值距离其投入供给者的长度,称为国内价值链下游度。但不同于Ye等(2015),本文将生产阶段从0 算起,这不仅源于直接最终需求不涉及增加值传递,也与下文从生产阶段对增加值收益进行SPA 分解相对应。事实上,上述界定NVC 分工位置的结果与Ye 等(2015)只差一固定值(倪红福,2016)。由此,我们将NVC 下各省份的上游度和下游度表示如式(3)和式(4),其中,V是由Vt构成的1 ×(R×S)维的行向量。

其中,式(3)和式(4)中分母分别为NVC 下特定省份的生产侧增加值和消费侧增加值,由此我们可以将上游度看作生产侧增加值通过前向产业关联被吸收的平均生产阶段数,下游度看作消费侧增加值通过后向产业关联被吸收的平均生产阶段数。结合Antràs等(2012)关于国家特征与上游度位置的讨论,我们不禁思考,NVC 下各省份增加值收益是否与分工位置有关? 第一,经济或金融水平更发达的沿海省份,其上游度是否更低?中间投入复杂度较高的省份,其下游度是否更高? 比如,特定省份生产侧增加值在生产侧增加值总额中的贡献率(即“生产侧增加值贡献率”)较高是否意味着其上游度更低;特定省份消费侧增加值在消费侧增加值总额中的贡献率(即“消费侧增加值贡献率”)较高是否意味着其下游度更高? 第二,上游度是否更大程度上取决于特定省份与其他地区的前向产业关联,下游度是否更大程度上取决于特定省份与其他地区的后向产业关联?比如,比较特定省份增加值流出在增加值流出总额中的贡献率(即“增加值流出贡献率”)以及生产侧增加值中的流出份额(即“生产侧增加值的流出份额”)与上游度之间的联系,可否判断特定省份与其他地区前向产业关联与上游度之间的关系;比较特定省份增加值流入在增加值流入总额中的贡献率(即“增加值流入贡献率”)以及消费侧增加值中的流入份额(即“消费侧增加值的流入份额”)与下游度之间的联系,可否判断特定省份与其他地区后向产业关联与下游度之间的关系?

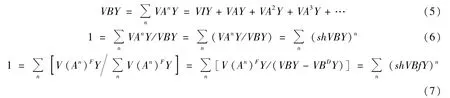

2.分工位置背后不同生产阶段的增加值收益及其流转:基于SPA 横向分解

本文进一步剥离出分工位置背后不同生产阶段的增加值收益及其流转特征。首先,本文利用SPA 横向分解(Hong 等,2016)将NVC 下增加值收益及其流转分解为不同生产阶段,如式(5)所示。相应地,各生产阶段的增加值收益份额及增加值流转份额可表示为式(6)和式(7)。其中,An对应第n阶段的投入产出联系(n∈(0,∞)),(An)F表示仅保留第n阶段下省际的产业和贸易联系,∑nV(An)FY为增加值流转总额,BD表示仅保留各省份自身完全消耗系数子矩阵并令其他元素为0。

其次,各生产阶段n特定省份t的增加值收益份额表示如下:

最后,以省份t第二生产阶段为例,其生产侧增加值(PBV)流出及消费侧增加值(CBV)流入特征可表示如式(9)和式(10),其中等号右边第一项均为省份t第二生产阶段的自身增加值,第二项分别表示增加值流出或流入部分,并包含了增加值流转的地区流向特征。

3.增加值收益及其流转的关键路径识别:基于SPA 纵向分解

SPA 横向分解剥离了不同生产阶段下各省份增加值收益及其流转的基本特征,无法识别各省份增加值及其流转的最终需求、初始投入的具体特征及其关键路径。基于此,我们借助SPA 纵向分解,从“需求—供给”视角追踪NVC 下增加值收益或增加值流转规模位居前列的关键路径,以厘清国内价值链下省份—产业互动的增加值效应。具体地,各生产阶段下省份t部门i最终需求引致省份u增加值收益的“路径树”可以表示如下:

三、实证结果分析

(一)国内价值链下分工位置与增加值收益的测度及联系

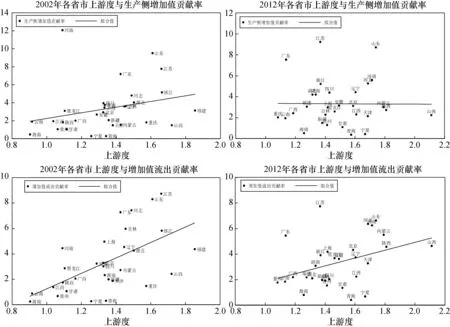

图1 以2002 年、2012 年为例,描绘了NVC 分工体系下中国30 省市的上游度与其生产侧增加值贡献率或增加值流出贡献率之间的变化与联系。可以发现,研究期间中国30省市的上游度基本均大于1 且呈现上升趋势,这佐证了“中国国内区域间投入产出关联提高”这一经验证据。同时研究发现,基础原料工业具有比较优势的地区,其上游度较高;而在偏消费导向型行业具有比较优势的地区,其上游度往往较低。

图1 2002 年、2012 年中国30 省市的上游度与增加值贡献率

此外,2002—2012 年各省市上游度与生产侧增加值贡献率逐步形成并不明显的负向关联,而上游度与增加值流出贡献率基本呈现正向关联。比如,2002 年生产侧增加值贡献率较高的省份往往具有更高的上游度,而上游度较低的省份其生产侧增加值贡献率也较低,此时上游度在一定程度上代表参与国内分工的程度;至2012 年浙江、江苏、广东的上游度逐渐下降,而山东、河南、河北的上游度逐渐上升,这与NVC 下浙江、江苏、广东更专注于最终品生产,山东、河南、河北更倾向于提供中间品的事实相符。上述结果说明,参与国内分工程度更高省份其生产侧增加值收益更高,同时国内价值链拓展与深化将逐渐形成上游度位置与生产侧增加值收益之间的负向关联特征。此外,2002—2012 年中国30 省市上游度位置与增加值流出贡献率之间的正向关联基本是符合经济直觉的,即增加值流出涉及的生产阶段往往更长,如果特定省份增加值流出贡献率更高,那么其上游度位置也将更高。为提供进一步的佐证,本文以2012 年为例,描绘了中国30省市与其生产侧增加值的流出份额之间的关系①因篇幅所限,本文省略了“2012 年中国30 省市上游度与生产侧增加值的流出份额”(图A1),感兴趣的读者可在《经济科学》 官网论文页面“附录与扩展”栏目下载。下文图A2—A4 类似,不另作说明。,可以发现,NVC 下各省市上游度与其生产侧增加值的流出份额呈现一定的正相关性(山东除外),这也从侧面说明为满足对其他省份的最终品需求而进行的生产活动,是决定特定省份上游度位置的重要因素。

类似地,图2 描绘了NVC 分工体系下中国30 省市的下游度与其消费侧增加值贡献率或增加值流入贡献率之间的变化与联系。可以发现,研究期间山东、浙江、天津、上海、江苏等省份的比较优势在于制造业产品,通常需要大量矿采资源或其他中间投入,其中间投入结构更为复杂,下游度更高;而海南、内蒙古、广西、云南、贵州等省份的产业比较优势更大程度上来自自身资源禀赋,其下游度更低。此外,NVC 分工体系下中国各省份下游度与其消费侧增加值贡献率或增加值流入贡献率逐步形成明显的正相关性(见图2),而下游度与消费侧增加值的流入份额之间的正相关性有所弱化(见附录与扩展图A2)。上述结论说明,NVC 分工体系下各省份下游度受自身中间投入和国内进口中间投入的综合影响,同时随着价值链分工体系下贸易和产业关联的深化,自身中间投入结构将更加复杂。

图2 2002 年、2012 年中国30 省市的下游度与增加值贡献率

(二)分工位置背后不同生产阶段的增加值收益及其流转特征

SPA 横向分解显示,2002—2012 年内需驱动下国内价值链分工主要集中于第0—5 生产阶段,生产阶段提高对增加值收益攀升的促进作用逐渐削弱但能够促进区域间的增加值流转效应①具体地,NVC 下95%—96.2%的增加值收益集中于第0—5 生产阶段,同时增加值收益份额随生产阶段数上升而下降;84.3%—86.4%的增加值流转份额集中在第1—5 生产阶段,且在第3—5 生产阶段呈上升趋势。;进一步地,本文以增加值收益位列前五的省份为例,说明不同生产阶段下增加值收益在省份间的分配(见附录与扩展图A3)。可以发现,2007—2012 年江苏、广东、浙江的增加值收益份额随生产阶段提高而下降,山东、河南的增加值收益份额随生产阶段提高而上升,但这五个省份(江苏除外)的上游度均有所上升,这从侧面说明了分工位置可能会掩盖不同生产阶段下各省份的增加值收益特征,而这需要从不同生产阶段下省际增加值流转效应去分析。

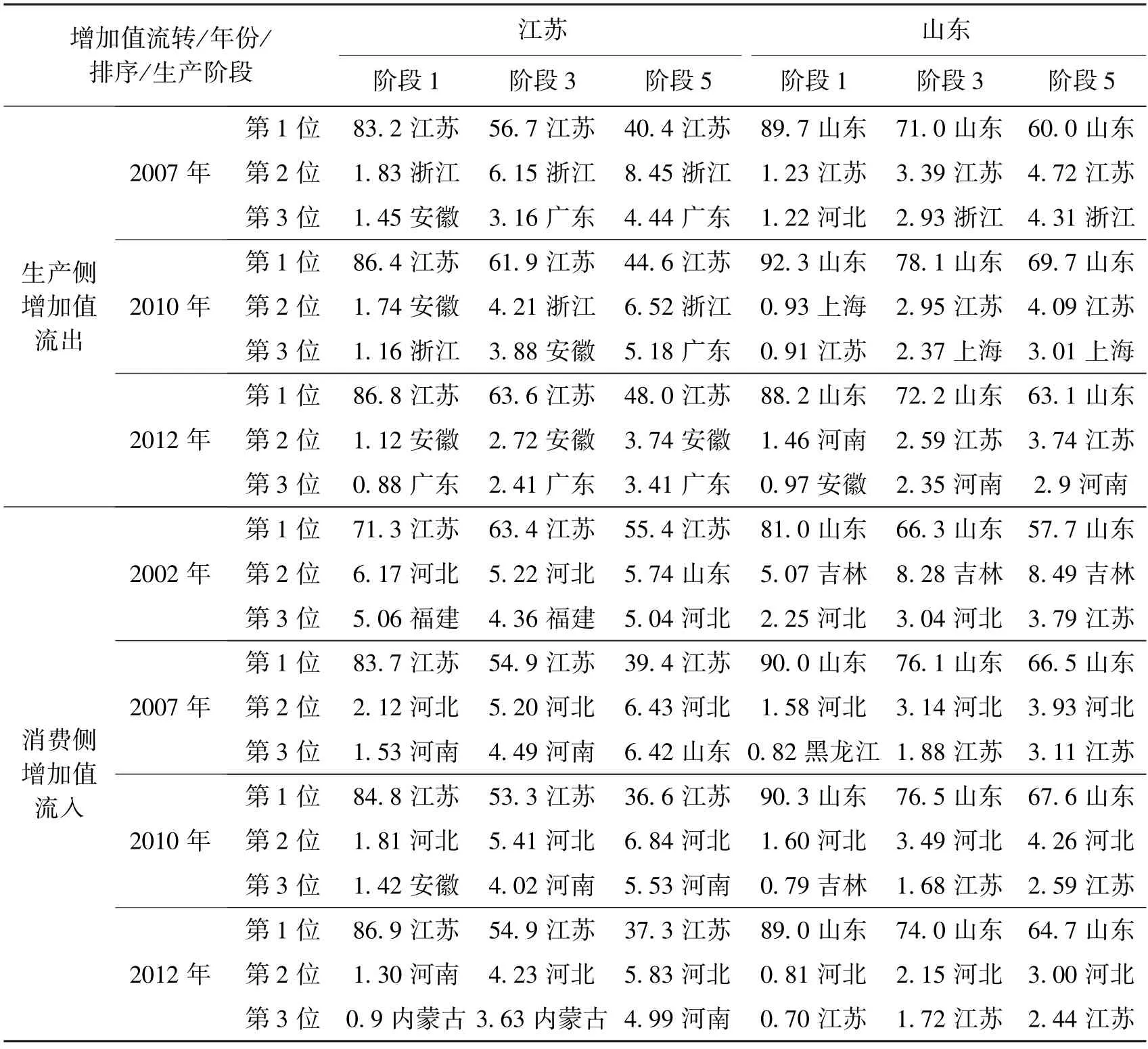

基于此,表1 以江苏和山东②选取江苏和山东主要是因为这两个省份的增加值占比均位于全国前列,但参与国内分工的方式并不相同。为例,汇总了2002—2012 年NVC 下不同生产阶段的增加值流转情况。从生产阶段看,研究期间江苏、山东的生产侧增加值和消费侧增加值流向自身的比重均随生产阶段增加而下降,这说明NVC 下其他省份需求驱动的生产侧增加值比例提高,同时生产活动中使用其他省份中间品投入的消费侧增加值比例提高,意味着国内分工深化将促进区域间经济联动和增加值收益/分配的趋同性。从时间趋势看,各生产阶段下江苏和山东的生产侧增加值流向自身的比重呈稳步上升趋势,但两者分工差异导致其受外贸形势调整的方式不同。此外,研究期间江苏消费侧增加值流入自身比重在第1—2 生产阶段有所上升,在第3—5 生产阶段逐步下降,而山东消费侧增加值流入自身比重始终呈现上升趋势。这说明了江苏垂直专业化分工程度随着生产阶段延伸而加强,而山东由于中间品主要用于自身生产活动,其参与国内垂直专业化分工程度较低。从区域流向看,2002 年江苏生产侧增加值区域流向主要基于地缘相近性(如河南、上海、安徽、浙江),随着生产阶段和时间推移逐渐向广东等地转移;类似地,山东生产侧增加值区域流向也经历了地缘相近性和分工拓展的发展趋势。而研究期间江苏、山东消费侧增加值区域流入则与地缘相近性的关系不大,主要是基于资源禀赋差异的分工角度。对比发现,生产侧增加值流向更大程度上体现了水平分工而消费侧增加值流向更大程度上体现了垂直分工。

表1 2002—2012 年不同生产阶段增加值的流转情况:以江苏和山东为例 单位:%

(续表)

(三)增加值收益及其流转的关键产业链识别

图3 刻画了2002—2012 年增加值收益前100 条路径的地区和部门特征①前100 条路径均是由最终需求引致的特定省份自身的生产活动,不涉及地区间生产和贸易联系,因此我们主要分析前100 条路径的地区和部门特征,没有列举具体产业链条。,可以看出:(1)广东、山东、江苏、河南、浙江等地最终需求引致自身生产活动的增加值收益在前100 条路径中占有重要位置,其中江苏、浙江、广东最终需求引致的生产侧增加值份额呈上升趋势,山东、河南最终需求引致的生产侧增加值份额呈下降趋势,这与NVC 下地区分工差异密切相关。(2)前100 条路径中增加值收益集中于服务业、建筑业、农业、食品制造及烟草加工业、通用专用设备制造业,其中服务业、建筑业、通用专用设备制造业占比稳步上升,农业、食品制造及烟草加工业占比有所下降。这既与服务业、建筑业跨境程度和分工程度较低相关,也说明服务业、建筑业的增加值率较高且是各省份经济发展的重要动力。

图3 2002—2012 年国内价值链下增加值收益前100 条生产链的地区和部门特征

表2 描绘了2002—2012 年NVC 下增加值流转前30 条路径①比较发现,增加值流转前30 条路径的重点需求地区和部门、生产地区和部门,与静态分析得到的重点增加值流入地区和部门、增加值流出地区和部门基本吻合,由此说明分析增加值流转前30 条路径对于把握增加值流转特征的全貌具有重要参考价值。这与已有研究(如Hong 等,2016)思路一致。的基本特征。直观地看,研究期间增加值流转前30 条路径的排序逐渐后移,增加值流转份额呈现下降趋势,且基本集中在第1 生产层级,这些特征均表明随着国内分工的拓展与深化,省际增加值流转情况将会更加复杂化和隐蔽化。此外,增加值流转前30 条路径的需求地区趋于分散而生产地区趋于集中,同时需求和生产部门始终相对集中。从需求地区看,2002 年增加值流转前30 条路径集中于江苏、山东、河南等9 个省份的最终需求;2007—2012 年增加值流转前30 条路径的需求地区均呈分散化特征,并且主要集中于上海、江苏、山东、北京、浙江等地。从生产地区看,2002—2012 年增加值流转前30 条路径的生产活动逐渐向河北、河南、山东、黑龙江、辽宁等省份集中。从部门特征看,增加值流转前30 条路径的需求部门始终集中在食品制造及烟草加工业、建筑业、石油加工炼焦及核燃料加工业、服务业等,而生产部门始终集中在非金属矿物制品业、金属冶炼及压延加工业、农业、采选业等基础原料部门以及服务业。进一步地,附录与扩展图A4 以桑基图描绘了2012年NVC 下增加值流转前30 条生产链的“路径树”特征。以上海为例,其对建筑业最终需求引致了河南和辽宁非金属矿物制品业的生产及中间投入,对石油加工炼焦及核燃料加工业的最终需求引致了黑龙江采选业的生产及中间投入,对服务业最终需求引致了江苏的服务业生产及中间投入,甚至会通过上海石油加工炼焦及核燃料加工业引致黑龙江采选业的生产和中间投入。

表2 2002—2012 年国内价值链下增加值流转前30 条路径的基本特征 单位:亿元、%

四、结论与政策启示

本文主要研究结论如下:

第一,2002—2012 年中国国内价值链分工体系正逐步拓展与深化,但上游度与生产侧增加值贡献率尚未形成明显的负向关联,与增加值流出贡献率及生产侧增加值的流出份额基本呈现正相关性,这在一定程度上说明为满足对其他省份的最终品需求而进行的生产活动是决定上游度位置的关键因素;下游度与消费侧增加值贡献率或增加值流入贡献率逐步形成明显的正相关性,与消费侧增加值的流入份额之间的正相关性有所弱化,这从侧面说明自身中间投入和国内进口中间品的复杂程度综合决定了国内价值链的下游度位置。

第二,通常东南沿海地区的增加值收益更高,但NVC 分工深化将促进区域间经济联动和增加值收益的趋同性。不同分工阶段下生产侧增加值流向经历了地缘相近和分工拓展的发展趋势,消费侧增加值流向则主要基于资源禀赋差异的分工深化,这说明生产侧增加值流向更大程度上体现了水平分工而消费侧增加值流向更大程度上体现了垂直分工。

第三,NVC 下增加值收益前100 条路径来自特定省份特定部门最终需求直接引致自身的生产活动,最关键的增加值流转路径是由特定省份特定部门为满足自身最终需求的生产活动而从其他省份进口中间品所致。其中,省际产业和贸易联系及其增加值流转效应随着国内分工的拓展和深化变得更加复杂化和隐蔽化,且大体表现为满足国内对沿海发达省份建筑业、服务业、食品制造及烟草加工业等最终品需求,相应的生产活动需要大量来自河南、河北、辽宁等省份的非金属矿物制品业、金属冶炼及压延加工业的中间投入。

以上结论对“双循环”视角下如何促进NVC 的拓展与深化,推动形成国内区域间良性互动,实现经济高质量和协调发展具有重要启示。现阶段中国应当坚持以市场为导向,进一步打破地区间的行政壁垒和人员流动限制,完善要素和资源产品的定价体系,促进资源、要素和产品在省份和部门间的优化配置,推动中国NVC 分工体系的成熟和完善。需要指出的是,以分工位置为单一追求目标并不客观,也不具有可操作性,这主要是因为当前国内价值链下分工位置与增加值收益并不存在显著关系。此外,在现行国内分工体系下各省份应该充分挖掘自身资源禀赋,发挥产业优势,积极参与国内价值链的构建和完善以实现增加值收益攀升。以制成品为主的沿海地区应大力发展高端制造业和现代服务业,以资源型初级产品为主的中部或西部地区应努力提高生产技术、提升增加值率,工业和农业基础薄弱的西南地区可以大力发展旅游业,在此形成的分工格局上进一步促进国内价值链的拓展与深化,对于缩小地区间差异、推动地区间经济共同发展具有可借鉴性。值得警惕的是,国内价值链分工体系的逐渐成熟势必会促进各省份增加值收益攀升,但也不可回避可能出现的“低端锁定”问题,具体产业链识别有助于我们了解处于“链主”地位的省份和部门,以及处于从属地位的省份和部门,并通过“链主”的定向扶持推动经济协调发展。