我国社会办医区域发展趋势的比较研究

2021-06-18王丽萍张含璇李建涛

王丽萍,张含璇,李建涛

(1山西省疾病预防控制中心,太原 030000;2山西医科大学管理学院)

以民营医院为代表的社会办医近年来取得了长足进展,尤其随着《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》(国办发〔2010〕58号)、《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》(国办发〔2015〕45号)等政策松绑,我国社会办医政策环境正在快速完成从初步放开、提倡发展向战略扶持的阶段性转变[1]。而这种国家宏观政策支持能在多大程度上落实为各地社会办医实际发展,一般会受地方经济发展基础、居民消费能力和就医习惯等因素影响,但有研究表明营商环境作为影响区域市场主体行为以及衡量国家和地区经济软实力的重要因素,是区域间社会办医发展差异越来越突出的关键变量[2]。本研究结合我国宏观经济近年来“东西差距缩小而南北差异变大”的具体现实,旨在通过对东中西部以及南北部地区民营医院发展的趋势差异比较,拟从实证角度验证民营医院是否同样受营商环境影响而呈现与宏观经济同样的变化轨迹,并为以后各地社会办医可持续健康发展提供参考性建议。

1 资料与方法

1.1 数据来源

主要通过对2011-2020年《中国卫生健康统计年鉴》相关数据以及国家统计局中关于各省的人均GDP和人口数量增长状况的资料数据进行统计分析。数据处理均采用Excel自行计算所得。

1.2 区域划分方法

东中西部划分标准主要基于我国卫生统计年鉴的传统分区划分,西部地区包括重庆、四川、贵州、西藏、云南、陕西、青海、甘肃、宁夏、新疆、内蒙古、广西12个省或自治区、直辖市,中部地区为山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6省,其余则为东部地区(不包含港澳台地区);而南北划分标准则借鉴国内学者南北方经济差异相关研究[3],将北部划分为北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、陕西、河南、甘肃、青海、宁夏、新疆15个省或自治区,其余16个省、自治区、直辖市则为南部(不包含港澳台地区)。

1.3 研究假设

近年宏观经济相关统计显示,我国区域经济发展差异正越来越从“东西差异”向“南北差异”转变[4]。本研究假设基础为区域营商环境(或经济发展水平)与社会办医发展质量之间存在“双向”效应。即受区域营商环境影响,各地经济会因“市场经济”是否深入人心呈现增速不同的发展态势,而民营医院发展则会因好的营商环境同样受益。同时,通常经济发达地区对公立医院发展的支持投入力度,又会对当地社会办医形成一定的挤出效果。据此,本研究假设我国社会办医发展尤其是民营医院发展类同区域宏观经济,存在东中西部差距逐渐减小、南北部差距逐渐增大的特征。

2 结果

2.1 医院数量

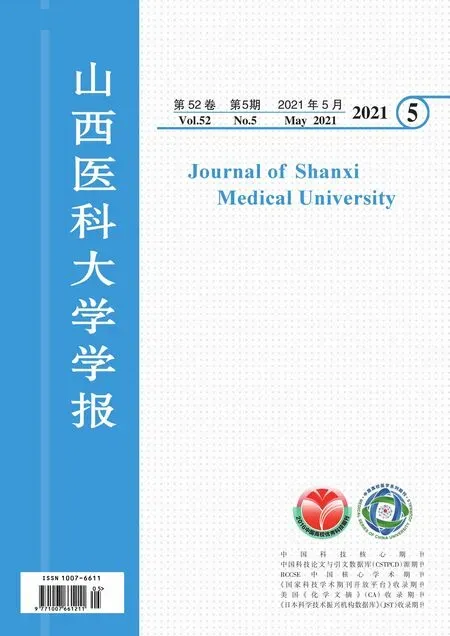

由于我国不同区域间的人口密度大相径庭[5],据此本文主要采用每千人口民营医院数来初步衡量区域间社会办医的发展状况。虽然2019年东部地区的民营医院共8 925所,是中部的1.4倍、西部的1.2倍。但若论每千人口,则西部要高于东部和中部;且近10年西部地区民营医院总数量快速增长,导致西部地区每千人口民营医院数增速高于东部和中部地区,东、中、西部地区民营医院数量差异日益缩小(见图1,2)。而若按南北部划分,我国南部地区民营医院共11 874所,是北部的1.1倍,且近10年来南部地区每千人口的民营医院数均高于北部地区,随着时间的变化这种差距越来越大(见图3,4)。

图1 2019年我国东中西部民营医院数/千人口比较情况

图2 2010—2019年我国东中西部民营医院数/千人口变化情况

图3 2019年我国南北部民营医院数/千人口比较情况

图4 2010—2019年我国南北部民营医院数/千人口变化情况

2.2 医院等级

医院等级的划分是衡量医院发展质量的一项重要指标。按东中西部划分,东部地区三级民营医院共152所、中部106所、西部87所,其中每千人口三级民营医院数东部为0.000 26、高于中部的0.000 24以及西部的0.000 23;但近10来年随着时间变化,不论三级民营医院总数还是每千人口民营医院数,东、中、西部之间差距正在逐渐在减小。而按南北部划分,南部地区三级民营医院共205所、北部140所,且南部每千人口三级民营医院数为0.000 25高于北部的0.000 23,从近10年时间变化趋势看,这种差距却越来越大。同时,北部地区一级民营医院共4 703所、南部4 223所,且近10年一级民营医院数北部均高于南部,随时间变化,这种差距也越来越大。

2.3 医院门诊住院比

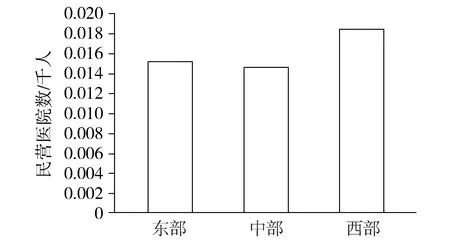

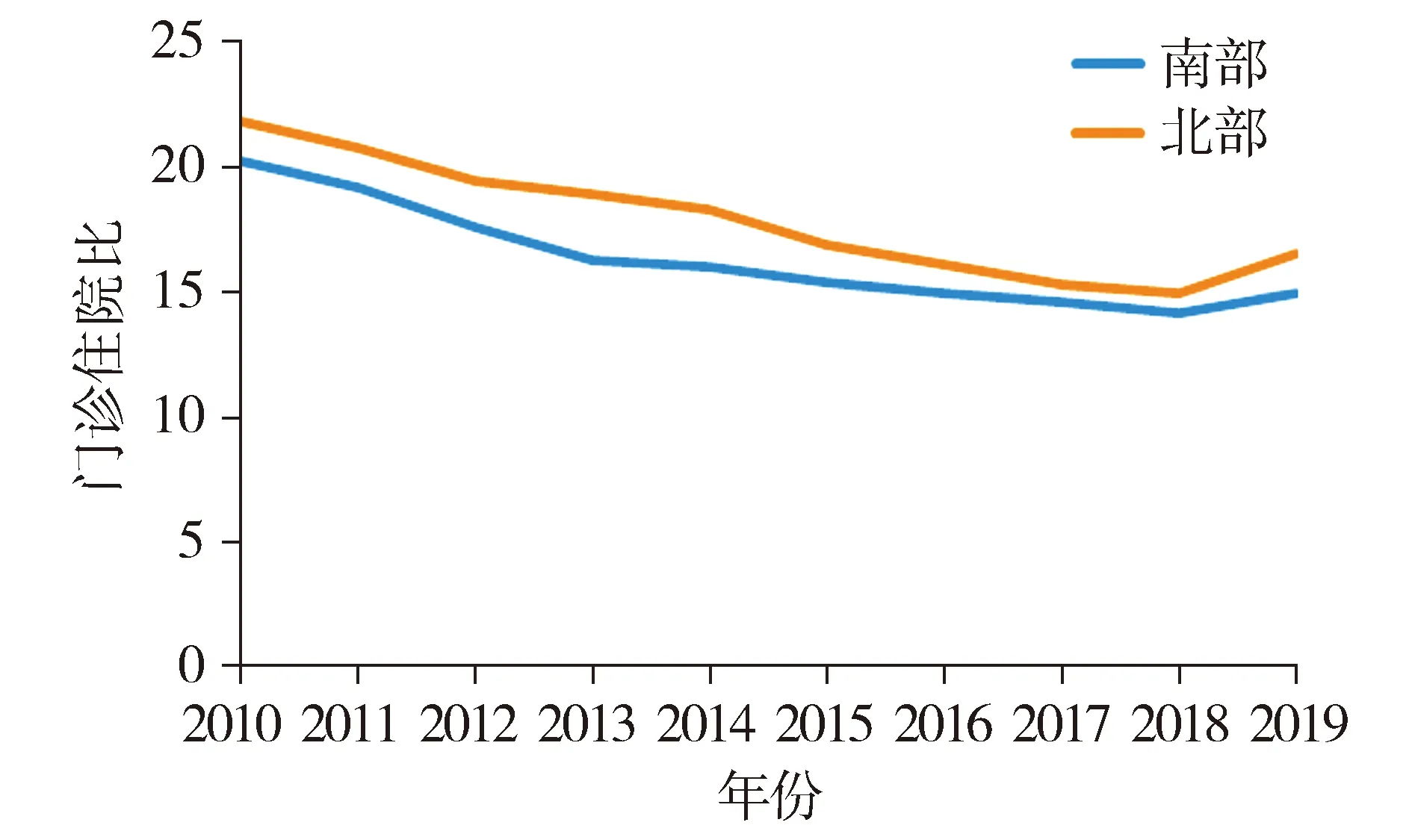

本文依据相关研究将每千人口诊疗人次数与出院人数之比(即门诊住院比)[6]作为衡量民营医院发展质量的重要指标。我国东部地区民营医院的门诊住院比为22.55,比中部高1.91倍、西部高1.93倍;且近10年东部民营医院的门诊住院比均要高于中部和西部。但自2013年开始这种差距有减小趋势,而中西部间则相差无几(见图5,6)。按南北部划分,我国北部地区民营医院的门诊住院比为16.49,是南部的1.1倍;近10年北部民营医院的门诊住院比均要高于南部,虽2010-2013年差距逐渐增大后又减小,但自2017年开始差距又在缓慢加大(见图7,8)。

图5 2019年我国东中西部民营医院门诊住院比比较情况

图6 2010—2019年我国东中西部民营医院门诊住院比变化情况

图7 2019年我国南北部民营医院门诊住院比比较情况

图8 2010—2019年我国南北部民营医院门诊住院比变化情况

3 讨论

3.1 民营医院区域发展趋势呈现“东中西差异缩小,南北差异加大”变化特征

对比近年来东北地区经济增速滞后而西南诸省显著领先的全国宏观经济发展趋势变化,营商环境对于“东中西差异缩小,南北差异加大”影响作用至关重要[4]。从而导致历史上单纯考虑地理、人口、环境等因素,从黑龙江黑河到云南腾冲大致倾斜45度的“胡焕庸线”,正在逐渐失去其对地理经济的指导作用。2009年以来,国家出台多项政策鼓励社会办医,使得各地区社会办医均得以较快发展,但若进一步通过具体指标比较,却同样可以发现与区域经济发展类似的“东中西差异缩小,南北差异加大”特征。其中,虽然2019年底东部地区的民营医院总量、千人口民营医院数量(控制人口密度影响)以及反映民营医院发展质量的高技术等级民营医院数量均高于中部和西部,但对比10年前2009年指标的差距逐渐缩小;而若从南北部比较的话,南部地区高于北部,但指标间的差距却在逐渐拉大。

3.2 南部地区民营医院发展质量较高

有研究显示,基本卫生服务提供能力较弱地区,人群住院倾向大,从而门诊住院比较低[7]。在本次研究中,相较于北部地区,南部各省经济发展较好,医疗资源地理可及度较高,社区中心、乡镇卫生院等基层机构解决常见多发病能力增强,促使民营医院较为集中于更能体现技术难度的专科住院服务,从而门诊住院比逐渐走低的趋势更加明显。尤其是南部地区高技术等级民营医院数远超北部,北部则低技术等级民营医院数量较多。可见相对北部地区而言,南部地区民营医院整体已跨过数量发展进入质量发展阶段。

3.3 不同区域间社会办医发展应注重政策差异化

为适应人民群众不断扩大的医疗卫生服务需求以及医疗消费逐渐升级的新趋势[8],应注重不同区域社会办医发展阶段需求,进行针对性政策扶持。其中,针对南部地区高技术等级民营医院较多的现状,注重社会办医的医疗质量提升,鼓励医疗服务科技创新,积极培养患者对其信任感,建立有口碑、有品牌的社会办医疗机构;针对北部地区民营医院数量少、低等级或大量未定级民营医院的现状,积极完善社会办医多渠道融资,改善其营商融资环境,鼓励支持社会资本力量进入专科医疗、护理、康复等细分领域,以满足人民群众多样化的卫生服务需求。