2021年《澳大利亚和新西兰儿童轻中型头部外伤管理指南》解读

2021-06-16张卓,聂虎

张 卓,聂 虎

四川大学华西医院 急诊科(成都 610041)

头部外伤是儿童就诊于急诊科的最常见原因之一,但严重头部外伤并不常见。在澳大利亚和新西兰,大约每100名各型头部外伤儿童中有2名头部CT表现异常,每200名儿童中有1名需要神经外科手术。鉴别轻微外伤的儿童是否存在颅内损伤是困难的,在过去15年内,这一直是全世界急救医疗机构研究的重点[1]。急诊儿科研究国际合作组织(the paediatric research in emergency departments international collaborative,PREDICT)于2021年2月制订了《澳大利亚和新西兰儿童轻中型头部外伤管理指南》[1],为伤后72 h内就诊的头外伤儿童的检伤分类、影像学检查、出院和脑震荡后症状管理提供了新的建议和指导。PREDICT指南综合了最新的国际高质量循证医学证据,有利于规范和优化临床诊疗。现将该指南的推荐意见解读如下,以期为我国临床实践工作提供参考。

1 检伤分类

我国2014年全国伤害监测系统显示,因头部外伤就诊于监测点医院门/急诊未成年人(<18岁)约 4.7万人/年,其中约85%为轻微伤[2]。儿童头外伤检伤分类的关键主要是判断转诊和转运必要性,即将患者转诊至能够提供CT扫描或神经外科手术等关键医疗服务的医院,以及进行远距离转运,这些决策都会对预后产生重要影响。

PREDICT指南推荐,如果头外伤的儿童受伤机制严重或在伤后72 h内出现以下体征或症状,则应到医院进行评估:1)癫痫或抽搐;2)复视、共济失调、行为迟缓或步态异常;3)昏迷;4)意识水平降低;5)四肢乏力或疼痛;6)怀疑颅骨骨折(可扪及骨折、“熊猫眼征”或打斗迹象);7)呕吐;8)严重头痛;9)行动异常,包括嗜睡、烦躁、好斗等(或父母判断行为异常的2岁以下儿童);10)枕部或顶叶或颞部头皮血肿(仅限<2岁儿童)。无以上任何一项表现的轻微头外伤的儿童不需要到医院接受评估,可在家接受观察。院内所有头部CT扫描提示颅内损伤或颅骨骨折儿童,应考虑请神经外科会诊,而其中头部CT扫描无颅内损伤且格拉斯哥昏迷评分(glasgow coma scale,GCS)为15分的孤立性、非移位性、线性颅骨骨折的儿童往往不需要神经外科会诊,但年龄<2岁的儿童如果怀疑或确认为孤立性、非移位性、线性颅骨骨折,应在伤后1~2个月内进行随访。

2 CT扫描

2.1 CT检查决策

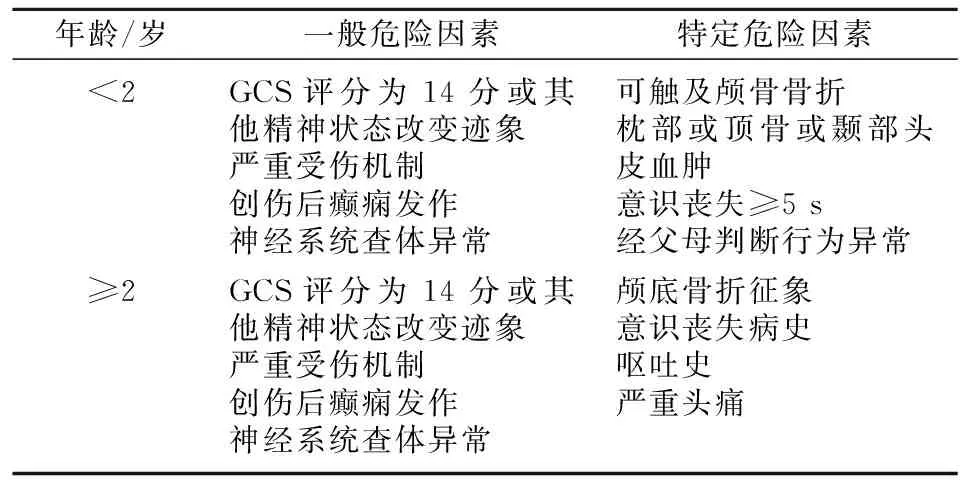

头部CT是紧急诊断颅脑损伤的首选检查方法,可快速、准确地判断颅内损伤情况。但由于CT检查的电离辐射可诱发白血病和脑肿瘤等癌症,组织器官处于发育期的儿童对电离辐射较成人更为敏感,危害性大[3-4]。因此,避免对部分轻型头部外伤儿童产生不必要的辐射暴露是CT检查决策的关键。

目前有3种通过大型前瞻性多中心数据集开发出的临床决策规则(clinical decision rules,CDR)用于指导头部外伤儿童头部CT检查[5-7],包括儿童头部损伤重要临床事件预测算法(children's head injury algorithm for the prediction of important clinical events, CHALICE)、儿科急诊应用研究网络(pediatric emergency care applied research network, PECARN)以及加拿大儿童头部损伤CT扫描评估(Canadian assessment of tomography for childhood head injury, CATCH)。2017 年于Lancet上发表的一项关于PECARN、CATCH 和CHALIC对比验证的研究[8]质量较高,该研究验证了上述规则在澳大利亚和新西兰的适用性,并通过在同质队列中比较,发现以上3种规则识别具有颅内损伤高风险的头部外伤儿童均具有高敏感性,其中,PECARN的敏感度度最高,而特异度最低。PECARN是由一组头部外伤后24 h内就诊的儿童队列数据开发,澳大利亚和新西兰的观察数据表明,在伤后24 ~72 h就诊的儿童CT上的创伤性颅脑损伤发生率增加,但临床上重要的创伤性颅脑损伤发生率和需要神经外科手术的比例与24 h内就诊的儿童相似[9]。以上数据可得出一项循证推荐,即头部外伤后24~72 h就诊的儿童应按照与24 h内就诊的儿童相同的方式进行风险分层。因此,PREDICT指南使用PECARN中确定的危险因素、创伤后癫痫和异常神经系统查体等制订的临床上重要颅脑损伤危险因素用于伤后72 h内就诊的轻中型头部外伤儿童危险分层:1)临床上重要颅脑损伤定义为:创伤性颅脑损伤致死亡、创伤性颅脑损伤神经外科干预、创伤性颅脑损伤气管插管24 h以上或CT证实的脑损伤或需要住院 2 d以上者;2)精神状态改变:烦躁、困倦、重复提问、对语言交流反应迟缓;3)严重受伤机制:引起乘客弹出、另一名乘客死亡或翻车的机动车事故;没有带头盔的行人或自行车与机动车相撞;高处坠落>1.5 m;头部被高冲力物体撞击;4)可触及颅骨骨折:可触及或可能基于头皮肿胀或变形;5)颅底骨折征象(鼓室积血、“熊猫”眼,脑脊液耳漏或鼻漏,打斗痕迹等)(表1)。

表1 临床上重要颅脑损伤危险因素

指南建议:1)头外伤后72 h内就诊且GCS评分≤13分的儿童,应立即进行头部CT扫描;2)头外伤后24 h内就诊且GCS评分为15分的儿童,在没有临床上重要颅脑损伤危险因素的情况下,不应进行头部CT扫描;3)头外伤后24~72 h内就诊且GCS评分为15分及伤后72 h内就诊GCS评分为14分的儿童应进行危险分层;4)具有以下任一项表现为高危患儿,应进行头部CT扫描:①明显的颅骨骨折;②颅底骨折征象;③持续GCS评分≤14分;④持续的意识状态改变;5)具有以下任一项表现为中危患儿,由临床医生评估是否行头部CT扫描或观察:①具有≥2项临床上重要颅脑损伤危险因素;②创伤后癫痫;③持续头痛或呕吐(大于伤后4 h);6)具有1项或无临床上重要颅脑损伤危险因素、GCS评分15分且无持续的意识状态改变、呕吐、头痛为低危患儿,不应进行头部CT扫描。

2.2 首次头部CT扫描正常

首次头部CT扫描正常的儿童中如果GCS评分为15分、无临床上重要颅脑损伤危险因素、神经系统查体阴性且没有其他危险因素(如持续呕吐、药物或酒精中毒、社会因素、凝血障碍或虐待性头部外伤等),则可出院。对于首次头部CT扫描正常但不符合出院标准的头外伤儿童应留观,观察的持续时间应根据患儿的具体情况而定,前2 h每0.5 h观察1次,然后每1 h观察1次,直到伤后4 h,如果患儿未出院,继续观察至少2 h。

2.3 头部CT复查

如果观察期间症状或体征加重应立即由临床医生重新评估,考虑立即复查头部CT扫描,并请神经外科会诊。首次CT扫描正常但在受伤后观察6 h后GCS得分未达到15分的患儿应接受上级临床医生的再次评估,以考虑进一步的头部CT复查或MRI扫描或神经外科会诊。神经系统症状加重或者改善不明显的鉴别诊断应考虑其他损伤、药物或酒精中毒以及非创伤性病因。

2.4 其他情况

由于开发PECARN临床决策规则的队列数据排除了以下情况的儿童:1)就诊前在外院行神经系统影像学检查;2)GCS评分<14分;3)神经系统基础疾病;4)颅内肿瘤;5)脑室分流术后;6)出、凝血功能障碍;7)轻微受伤机制。PREDICT指南对脑室分流术后、出、凝血功能障碍、神经发育障碍、其他少见情况如中毒的儿童头外伤CT扫描决策进行了补充。

2.4.1 脑室分流 指南建议,对于轻中型头外伤后行脑室分流术(如脑室腹腔分流)的儿童,如果没有临床上重要颅脑损伤危险因素,考虑暂时观察。如果有管道局部断裂或阻塞(如可触及的断裂或肿胀)或分流术功能障碍的迹象,立即请神经外科会诊评估二次分流。

2.4.2 抗凝或抗血小板治疗或出血性疾病 对于患有先天性或后天性出血性疾病的轻中型头外伤儿童,指南建议如果没有临床上重要颅脑损伤危险因素,考虑暂时观察;如果有一项及以上危险因素,考虑行头部CT扫描。如果神经系统症状加重,应立即行头部CT扫描。其中对于凝血因子缺乏症(如血友病)的儿童,是否给予替代因子治疗不影响头部CT扫描或观察的决策。对于接受华法林或其他抗凝剂(如直接口服抗凝剂)或抗血小板治疗的轻中型头外伤儿童,指南建议,无论是否存在临床上重要颅脑损伤危险因素,均应进行头部CT扫描。同时与抗凝治疗管理团队讨论抗凝拮抗剂的使用,并进行指标监测,包括国际标准化比值、活化部分凝血活酶时间或抗Xa实验等。

2.4.3 神经发育异常 指南认为目前尚不清楚轻中型头外伤儿童中,神经发育异常儿童是否有不同的颅内损伤背景风险,因此建议与父母、监护人和了解孩子的临床团队共同决策。

2.4.4 中毒 轻中度头外伤中药物或酒精中毒的儿童,如果神经系统检查结果提示外伤所致,应根据临床上重要颅脑损伤危险因素而不是中毒的情况来决定是否行CT扫描。

3 出院

3.1 出院标准

指南推荐轻中型头外伤儿童至少观察至伤后4 h,前2 h考虑每0.5 h观察1次,然后每1 h观察1次,直到伤后4 h。如果患儿未出院,4 h后,继续观察至少2 h。如果患儿恢复正常,再观察1 h后可出院。如果没有临床上重要颅脑损伤危险因素、神经系统查体阴性且没有其他危险因素(如持续呕吐、药物或酒精中毒、社会因素、凝血障碍或虐待性头部外伤等),则无需行头部CT扫描即可出院。观察持续时间可根据患儿和家庭因素进行调整,包括受伤时间、症状和体征以及儿童或父母的依从性。

3.2 出院后建议

指南建议轻中型头外伤后72 h内出院的儿童,伤后24 h内应在家中监护。出院时临床医生应向其父母和监护人提供明确、适龄的书面和口头建议,特别告知复诊的时机,例如症状加重(如头痛、情绪异常或持续呕吐)、意识水平下降或癫痫发作。同时还应就锻炼、重返运动、重返学校、饮酒以及驾驶等问题提供明确的、与年龄相适应的书面和口头建议。

3.2.1 休息 指南推荐轻中型头外伤的儿童应在伤后进行短暂休息(不超过伤后24~48 h),包括身体和认知方面,应尽早(伤后24~48 h)进行逐渐增加的低至中度体力活动和认知活动,前提是其水平不会导致脑震荡后症状的加重。

3.2.2 重返运动 轻中型头外伤的儿童在返回学校前不应再进行接触性运动,伤后24 h后逐渐可增加体力活动,提倡低至中度的体力活动,前提是其水平不会导致脑震荡后症状的加重。

3.2.3 返校 指南建议即使有脑震荡后症状的儿童应逐步回到学校,包括提供临时住宿安排和允许临时缺勤,直至脑震荡症状恢复。学校应制定针对脑震荡患儿的方案,例如教师和教职员工提供与运动相关的脑震荡预防和指导,并应为脑震荡恢复期的学生提供适当的住宿安排和教学支持。

4 脑震荡后症状管理

我国2010年第六次全国人口普查的数据显示,0~14岁人口数达2.3亿[10],相应的儿童头部外伤年发病人数众多,其中脑震荡和轻型头外伤的比例达75%~85%[11]。大龄儿脑震荡常表现为一过性神经功能障碍而不伴脑神经结构的损害,而婴幼儿脑震荡常表现为嗜睡、易激惹和呕吐,且伤后多出现“小儿脑震荡综合症”,即神经功能恶化、迟发性呕吐和嗜睡[12]。加拿大一项大型前瞻性观察性研究表明[13],轻中型头部外伤的儿童存在脑震荡后症状的风险,但症状较轻。

鉴于脑震荡后症状的发生率很高,指南建议对于轻中型头外伤儿童,临床医生应注意与脑震荡后症状出现的相关风险因素,包括:伤后出现明显症状、年龄超过13岁的女孩、既往发生持续1周以上症状的脑震荡、既往有多动症病史等。对于轻中型头外伤伤后72 h内出院的儿童的父母和监护人应就脑震荡后症状的可能性、发展史(包括恢复过程)给予明确的、与年龄相适应的书面和口头建议。儿童应在受伤后1~2周接受初级保健医生的治疗,以评估脑震荡后症状。对于脑震荡后症状持续时间>4周的儿童,应咨询儿科医生,以进行持续性脑震荡后症状管理。

5 讨论

PREDICT指南的发布为轻中型儿童头外伤的管理提供了新的参考,对优化临床诊疗方案具有重要价值。指南强调了头外伤儿童应尽量减低头部CT扫描的辐射剂量,其主要标准是达到可由放射科医生解释的诊断图像质量并足以显示少量颅内出血(如散在硬膜下血肿)即可。指南推荐头外伤后24 h内就诊且GCS评分为15分的儿童,在没有临床上重要颅脑损伤危险因素的情况下,不应进行头部CT扫描;对于头外伤后24~72 h内就诊且GCS评分为15分及伤后72 h内就诊GCS评分为14分的儿童应进行危险分层;同时在PECARN临床预测规则的基础上补充了脑室分流术后、出凝血功能障碍、神经发育障碍、其他少见情况如中毒的儿童头外伤CT扫描决策意见。

目前,国内尚无相关指南用以指导轻中型头部外伤儿童的管理。于2019年8月发表的一项前瞻性观察研究纳入了1 538例我国因头外伤就诊的未成年人,对PECARN、CATCH、CHALICE 3种临床预测规则准确性进行了对比验证[14],其中,PECARN的敏感度最高,可达100%,但由于PECARN规则的排除范围大,因而在实际应用中,其适用对象的范围将大幅缩减。PREDICT指南在PECARN基础上将研究对象扩大至伤后72 h内就诊的头外伤儿童,或可作为我国临床优先推荐的儿童头外伤CT检查的决策参考。但由于我国与欧美等国儿童颅脑发育情况及颅骨形状及受力后变化存在差异、基础CT检查率不同等因素,PREDICT指南预测规则的诊断准确性有待进一步验证研究。