加工方式对粉蒸肉风味品质的影响研究

2021-06-16张慧丽贺习耀李晓萍

◎ 张慧丽,贺习耀,李晓萍

(武汉商学院,湖北 武汉 430056)

粉蒸肉在我国南方诸省流行甚广,仅《中国菜肴大典·畜兽产品卷》收录的著名品种就有湖北长命菜蒸肉、浙江杭州荷叶粉蒸肉、湖南家常荷叶粉蒸肉、重庆川味粉蒸肉等8种[1]。清代美食家袁枚曾在《随园食单》中专门介绍江西风味粉蒸肉的制作方法[2],今人常用“糯而清香,酥而爽口,有肥有瘦,红白相间,嫩而不糜,米粉油润,香味浓郁”评价其风味品质。《新概念中华名菜谱·湖北名菜》认为:湖北仙桃(沔阳)粉蒸肉具有“色泽粉红,肉质柔润,滋味鲜美,肥而不腻”之成菜特色;《中国楚菜大典》则用“肉质酥烂,米香浓郁,软中带糯,肥而不腻”对其进行评述。但关于粉蒸肉的加工工艺,相关书籍的表述却有所出入。据《中国烹饪百科全书》记载,浙江传统名菜荷叶粉蒸肉腌渍时间约1 h,“上笼用旺火蒸2小时即成”[3]。《中国食经》则认为:湖北沔阳风味粉蒸肉腌渍时间5 min,“用大火蒸1小时取出”[4]。同一食材,同一菜式,其加工技艺出现如此之大的差异,令人莫衷一是。

为传承中华名菜粉蒸肉的风味特色,本文以湖北风味粉蒸肉的加工制作为基准,希望通过单因素实验、正交实验结合感官评定与质构分析,探究不同加工工艺对粉蒸肉风味品质的影响,为粉蒸肉产业化生产经营提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

湖北监利猪五花肉、米粉、红腐乳汁、黄酒、食盐、味精、桂皮、丁香、八角、红曲色素及胡椒粉,均购自武汉中百超市。

佳斯特JUSTA多功能烤箱(广州市花都区新粤海西厨设备厂)、质构仪(英国Stable Micro Systems公司)、SF400A电子秤及武汉商学院烹饪实训中心烹饪设备。

1.2 加工方法

1.2.1 加工工艺流程

(1)大米淘净沥干→入锅以小火炒至微黄→加桂皮、八角、丁香炒3 min出锅→磨成鱼籽状颗粒。

(2)猪五花肉洗净→切长方形厚片→加红腐乳汁、食盐、黄酒、白糖和味精腌制。

(3)猪五花肉裹匀五香米粉→整齐码入扣碗→入蒸柜蒸至成熟入味→装盘美化,撒上胡椒粉。

1.2.2 基础配方

带皮猪五花肉100 g,红腐乳汁3 g,黄酒1.5 g,食盐0.6 g,白糖0.5 g,味精0.2 g,米粉16 g,桂皮0.3 g,丁香0.3 g,八角0.4 g,红曲色素0.003%,清水10 g,胡椒粉0.1 g。

1.2.3 操作要点

(1)主料以产自湖北监利育龄约1年的生猪的五花肉为佳。本品肥瘦相间,鲜嫩微香。

(2)预制五香米粉宜用小火慢炒。其用料配比为:米粉160 g,桂皮3 g,丁香3 g,八角4 g,红曲米0.3 g,适于调制1 000 g带皮猪五花肉。

(3)猪五花肉切成长6 cm、宽4 cm、厚0.6 cm的长方形厚片,厚薄宜均匀。

(4)市售红腐乳汁含盐率约15%;用红腐乳汁、黄酒、食盐、白糖和味精腌渍猪五花肉,应综合计算红腐乳汁和食盐的总盐量,避免制品口味太过浓厚或淡薄。

(5)腌制好的五花肉裹匀五香米粉,入笼屉旺火长时间蒸至酥嫩入味。掌控火力的大小和蒸制时间是其加工制作关键。

1.3 单因素实验

1.3.1 肥瘦比例对粉蒸肉感官品质的影响

粉蒸肉的香嫩口感很大程度上取决于肉质的肥瘦设置比例,本章在1.2加工工艺条件不变的条件下,对粉蒸肉的肥瘦比例分别以4∶6、5∶5、6∶4共3种方式设置对照实验。

1.3.2 加盐量对粉蒸肉感官品质的影响

食盐作为重要的辅料,在食物加工中具有调味、保鲜等功效,可影响食物中风味物质(蛋白质、糖类等)的性质,改变食物的口感[5],从而形成特殊的风味品质。本实验通过设置食盐的添加量(食盐含量占产品总量的0.6%、0.8%、1.2%),研究粉蒸肉因食盐含量的变化所呈现出的不同风味品质。

1.3.3 腌制时间对粉蒸肉感官品质的影响

腌制中一定浓度的氯化钠可以提高腌肉的保水量、出水量、水分活度,最终影响粉蒸肉的质构特性,从而引起食物的口感、弹性的变化[6]。根据市面上流行的烹饪方法,本实验设置腌制时间分别为10 min、30 min、60 min,用以验证腌渍时间对粉蒸肉风味品质的影响。

1.3.4 蒸制时间对粉蒸肉感官品质的影响

蒸是以水蒸气作为传热媒介,利用高热传导将原料加工至成熟。实验通过设定恒温,在相同条件下对蒸制时间进行实验,检测蒸制时间30 min、60 min、80 min对粉蒸肉风味品质的影响。

1.4 正交实验

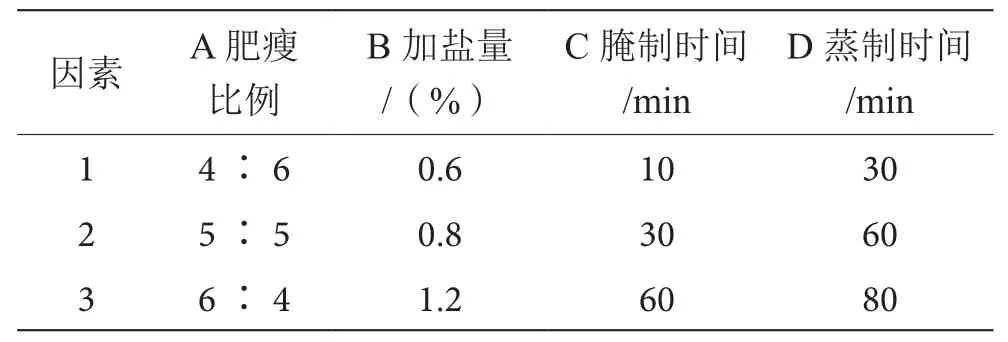

为进一步探究粉蒸肉加工工艺中肥瘦比例、加盐量、腌制时间、蒸制时间四者联合作用结果[7],本文采用L9(34)进行正交实验,加工方式的正交实验因素水平见表1。

表1 正交实验因素水平表

1.5 感官评定方法

感官检验是凭借人体自身的感觉器官,即凭视觉、嗅觉、听觉、触觉等进行检验。人的感官所能体验到的食品质量要素可分为3类,即外观(大小、形状、完整性、透明度和色泽)、质构(手感和口感体验到坚硬度、柔软度)和风味(舌头所能尝到的口味,如甜味、咸味,鼻子所能闻到的香味)[8]。

实验从粉蒸肉的色、香、味、形和质5个方面进行评定,由10位武汉商学院食品科技学院的老师和具有一定专业知识的学生组成,评价标准如表2所示,满分100分,结果取各项和的平均值。

表2 粉蒸肉感官风味品质评价表

1.6 质构实验测定

TPA质构测试又被称为两次咀嚼测试,主要是通过模拟人口腔的咀嚼运动,对固体、半固体样品进行两次压缩,测试与微机连接,通过界面输出质构测试曲线,从中可以分析出质构特性参数[9]。

本文在1.3单因素实验的条件下,测定不同的加工工艺对传统粉蒸肉的硬度、弹性、粘聚性、咀嚼性和恢复性5个质构特性的影响[10]。测定采用质构仪,探头类型:P/50;直径:50 mm;测前速度:2.0 mm·s-1;测中速度:2.0 mm·s-1;测后速度:10 mm·s-1;压缩比:75%;高度校准:20 mm;力量校准:1 000 g。粉蒸肉成熟后,立刻趁热进行质构测定,每个样品平行测定3次。

1.7 数据处理

实验数据采用Excel 2010、Word 2010 和SPSS AU软件进行图表绘制和数据处理。

2 结果与分析

2.1 感官实验结果分析

2.1.1 肥瘦比例对粉蒸肉感官品质的影响

由表3可知,肥瘦比例依次是肥少瘦多、肥瘦各半、肥多瘦少,随着肥肉占比的增加,粉蒸肉的肥瘦口感由合适变为油腻;随着瘦肉占比的增加,粉蒸肉的口感由软烂变得酥嫩。当肥瘦比例为4∶6时,得分为72.9分,为三者最高。

表3 肥瘦比例对产品品质的影响表

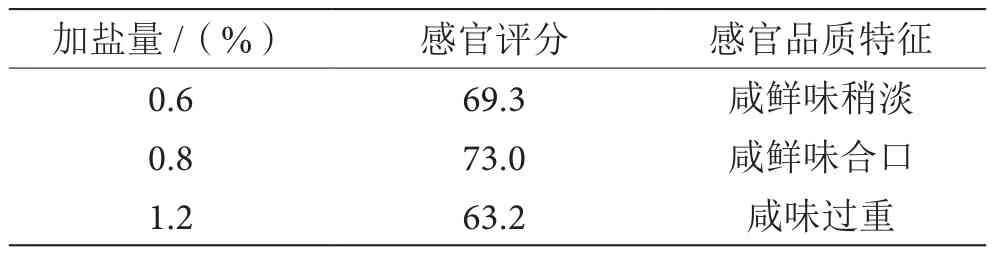

2.1.2 加盐量对粉蒸肉感官品质的影响

由表4可知,随着加盐量的增加,感官风味评分结果变化明显,相对于加盐量1.2%,0.6%的加盐量感官评分高一些,而加盐量在0.8%时,粉蒸肉的咸鲜味适宜。

表4 加盐量对产品品质的影响表

2.1.3 腌制时间对粉蒸肉感官品质的影响

由表5可知,随着腌制时间的增加,食材的脱水程度直接影响粉蒸肉的质感,在腌制时间为30 min时,粉蒸肉质地最为适宜。感官评价观察到粉蒸肉成品的色泽差异,这主要与腌制时间有关,随着腌制时间的增加,红曲霉素的上色逐渐下降[11],在腌制时间为30 min时,蒸制出来的产品粉红鲜亮,色泽最好。

表5 腌制时间对产品品质的影响表

2.1.4 蒸制时间对粉蒸肉感官品质的影响

由表6可知,在蒸制时间为30 min时,粉蒸肉的口感比较硬;60 min时,口感酥嫩,最为适宜;80 min时,肉质软烂,失去肉本身的劲道。

表6 蒸制时间对产品品质的影响表

2.1.5 正交实验结果分析

比较本实验4个因素的R值,由表7可知,对粉蒸肉影响的大小顺序是A>C>D>B,即肥瘦比例>腌制时间>蒸制时间>加盐量;通过比较K值得到粉蒸肉加工工艺的最优组合为A2B1C1D1,而由感官评分的数据显示,粉蒸肉加工工艺的最优组合为A2B3C1D2,将两组再做3次重复进行实验验证,最终得到A2B1C1D1的感官评分高于A2B3C1D2,暂定最佳条件为A2B1C1D1。

表7 正交实验结果分析表

2.2 质构特性的结果分析

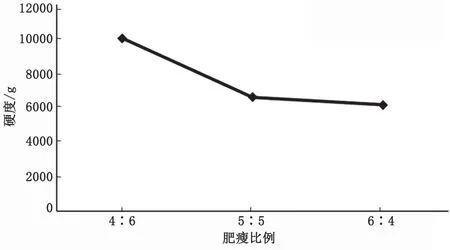

2.2.1 肥瘦比例对粉蒸肉质构的影响

由图1~图5可知,随着肥肉比例的上升,粉蒸肉的硬度、弹性、咀嚼性均呈现下降的趋势,并分别在肥瘦比例为4∶6时达到最大值。粘聚性先下降,再上升,变化范围为0.505~0.720,恢复力先下降,再上升,变化范围为0.163~0.339,两者整体来说变化范围较小。容易得出,肥瘦比例对粉蒸肉的硬度、弹性、咀嚼性有较大影响,对粘聚性、恢复力影响较小。

图1 肥瘦比例对粉蒸肉硬度的影响图

图2 肥瘦比例对粉蒸肉弹性的影响图

图3 肥瘦比例对粉蒸肉粘聚性的影响图

图4 肥瘦比例对粉蒸肉咀嚼性的影响图

图5 肥瘦比例对粉蒸肉恢复力的影响图

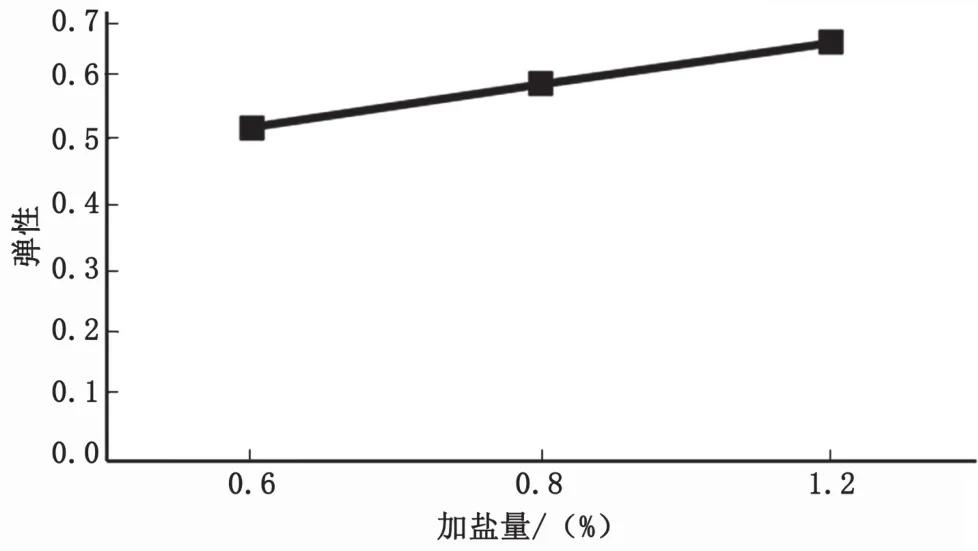

2.2.2 加盐量对粉蒸肉质构的影响

由图7~图10可知,粉蒸肉的弹性、粘聚性、咀嚼性、恢复力整体随着加盐量的增加呈现增加的趋势[12],其中粘聚性和恢复力在加盐量为0.8%时达到最大值。由图6知,加盐量对粉蒸肉的硬度影响较大,随着加盐量的增加,粉蒸肉的硬度先下降后上升,在加盐量0.8%时,硬度值最低。

图6 加盐量对粉蒸肉硬度的影响图

图7 加盐量对粉蒸肉弹性的影响图

图8 加盐量对粉蒸肉粘聚性的影响图

图9 加盐量对粉蒸肉咀嚼性的影响图

图10 加盐量对粉蒸肉恢复力的影响图

2.2.3 腌制时间对粉蒸肉质构的影响

由图11、图14可知,随着腌制时间的增加,粉蒸肉的硬度、咀嚼性逐渐增加,在腌制时间10 min到腌制时间30 min的变化率明显高于腌制30 min到腌制60 min的,说明随着腌制时间的增加,粉蒸肉中的蛋白质溶解程度逐渐达到最大。由图12、图13可知,粉蒸肉的弹性和粘聚性随着腌制时间的增加先上升,后下降,在腌制时间30 min时分别达到最大值。由图15可知,恢复力呈一直减小的趋势,这与图11、图14的变化相符合,蛋白质的溶解使粉蒸肉的恢复力降低。

图11 腌制时间对粉蒸肉硬度的影响图

图12 腌制时间对粉蒸肉弹性的影响图

2.2.4 蒸制时间对粉蒸肉质构的影响

由图16、图19可知,蒸制时间30 min以前,粉蒸肉的硬度和咀嚼性几乎不发生变化;由图17、图18和图20可知,蒸制时间30 min到蒸制时间60 min,粉蒸肉的弹性、粘聚性、恢复力在减小,但变化范围很小;蒸制60~80 min,粉蒸肉恢复力减小的幅度增加。通过比较,粉蒸肉的蒸制时间对硬度、咀嚼性、恢复力影响程度较大。

图13 腌制时间对粉蒸肉粘聚性的影响图

图14 腌制时间对粉蒸肉咀嚼性的影响图

图15 腌制时间对粉蒸肉恢复力的影响图

图16 蒸制时间对粉蒸肉硬度的影响图

图17 蒸制时间对粉蒸肉弹性的影响图

图18 蒸制时间对粉蒸肉粘聚性的影响图

图19 蒸制时间对粉蒸肉咀嚼性的影响图

图20 蒸制时间对粉蒸肉恢复力的影响图

2.2.5 加工工艺因素对粉蒸肉质构的影响

由表8分析可知,硬度与加盐量呈现出显著性,相关系数值是-0.419,小于0,意味着硬度与加盐量有着负相关关系;与肥瘦比例、腌制时间、蒸制时间共3项之间相关系数值接近于0,说明硬度与其没有相关关系。弹性与肥瘦比例、加盐量、腌制时间、蒸制时间共4项之间全部均接近于0,p值全部均大于0.05,意味着弹性其4项之间均不呈现显著性。粘聚性与蒸制时间呈现出显著性,相关系数值是-0.429,小于0,意味着粘聚性与蒸制时间之间有着负相关关系;与肥瘦比例、加盐量、腌制时间共3项之间相关系数值接近于0,说明没有相关关系。咀嚼性与肥瘦比例呈现出显著性,相关系数值是0.511,大于0,意味着咀嚼性与肥瘦比例有着正相关关系;与加盐量、腌制时间、蒸制时间共3项相关系数值接近于0,说明咀嚼性与其三者之间并没有相关关系。恢复力与蒸制时间呈现出显著性,相关系数值是-0.679,小于0,意味着恢复力与蒸制时间有着负相关关系;与肥瘦比例、加盐量、腌制时间共3项相关系数值接近于0,说明恢复力与其没有相关关系。

表8 加工工艺因素与质构特性的相关性分析表

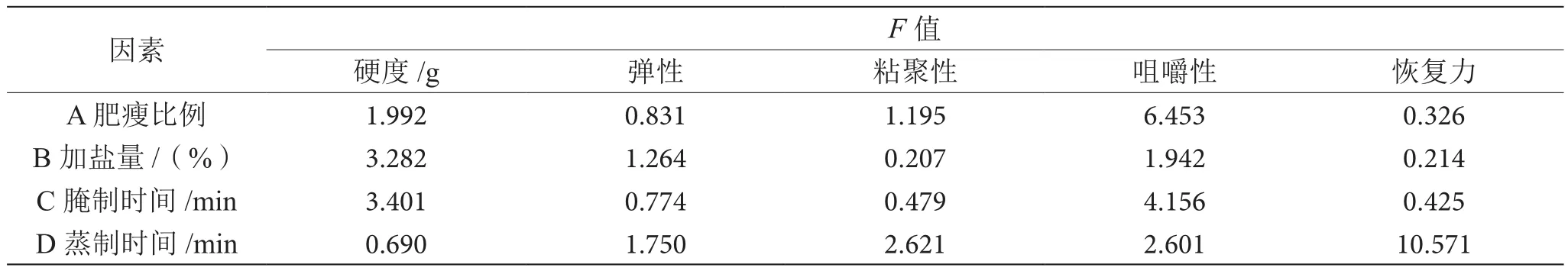

从表9可知,利用多因素方差分析研究肥瘦比例、加盐量、腌制时间、蒸制时间共4项对于硬度、弹性、粘聚性、咀嚼性和恢复力的差异关系,比较F值,容易得出:肥瘦比例、加盐量、腌制时间、蒸制时间共4项全部均不会对硬度、弹性、粘聚性产生差异关系。

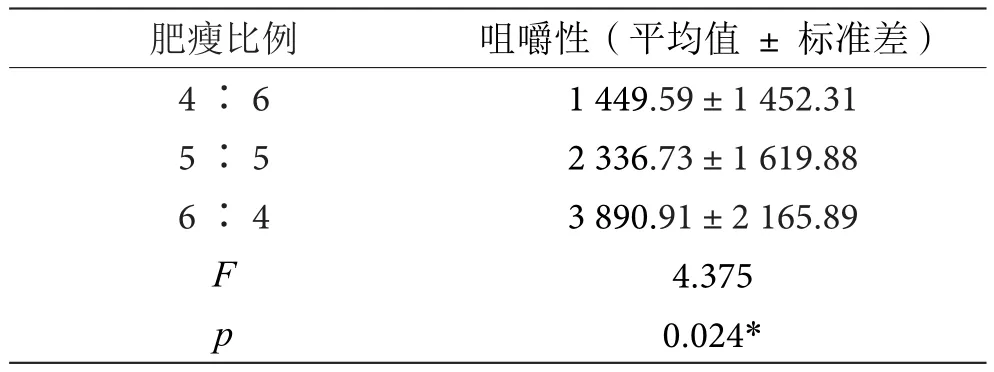

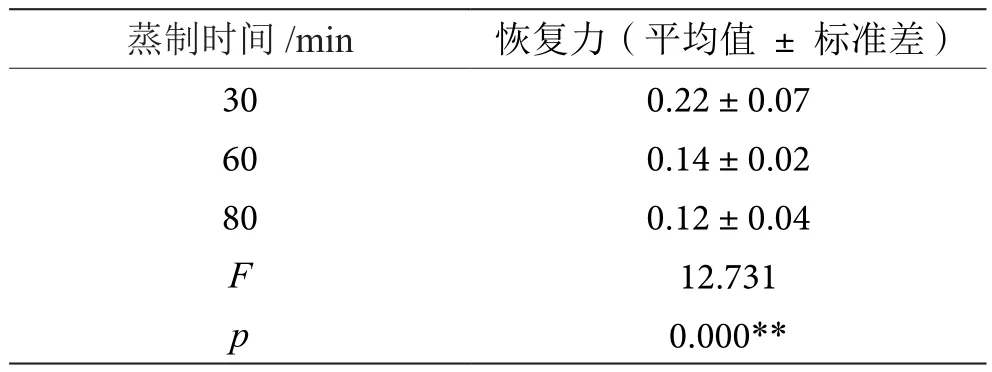

而肥瘦比例对咀嚼性、蒸制时间对恢复力表现出显著性差异关系,进一步使用方差(单因素方差)进行研究,由表10、表11可知,肥瘦比例对于咀嚼性呈现出0.05水平显著性(F=4.375,p=0.024),以及具体对比差异可知,有着较为明显差异的组别对比平均值可得6∶4>4∶6;蒸制时间对于恢复力呈现出0.01水平显著性(F=12.731,p=0.000,以及具体对比差异可知,有着较为明显差异的组别对比平均值可得30 min>60 min>80 min。

表9 粉蒸肉质构测定的方差分析结果表

表10 肥瘦比例对咀嚼性的方差分析结果表

表11 肥瘦比例对咀嚼性的方差分析结果表

3 结论

本文采用感官评定与质构分析相结合的方式,探究在单因素实验和正交实验的试验方式下,不同加工方式对粉蒸肉风味品质的影响。将正交实验结果和质构分析综合得出结论如下:

(1)猪五花肉肥瘦比例对粉蒸肉的口感影响程度较大。感官实验表明肥瘦比例为4∶6时,粉蒸肉的口感最好,质感酥嫩;质构分析数据表明肥瘦比例对粉蒸肉的硬度、弹性、咀嚼性有较大影响,对粘聚性、恢复力影响较小。

(2)加盐量为0.8%时,粉蒸肉咸鲜适宜,质感不软不硬,质构硬度最小、粘聚性和恢复力达到最大、弹性和咀嚼性位居中等,风味品质最好。

(3)腌制时间的长短直接影响着粉蒸肉的质地和色泽,在腌制时间30 min时,蒸制出来的产品粉红鲜亮、色泽最好,此时粉蒸肉的弹性值最大,质地最好。

(4)蒸制时间30~60 min,粉蒸肉的硬度、咀嚼性发生明显变化。但对粘聚性、弹性、恢复力的影响并不明显。综合硬度、咀嚼性等得知,蒸制时间60 min最为合适。

通过以上结论,正交实验结合质构分析可以得知粉蒸肉的最佳加工工艺为猪五花肉肥瘦比例4∶6,盐含量0.8%,腌制时间30 min,蒸制时间60 min。