基于“练评讲”模式的地理教学设计

——以“水循环”为例

2021-06-16夏洁雄

夏洁雄

(广东省江门市新会华侨中学 广东江门 529100)

一、课标要求与目标设定

本课对应的2017版课程标准要求为:运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义[1]。基于课程标准,结合高一学生的认知水平,本课的地理核心素养培养目标设置如下:

1.区域认知:自然界的水通过不同环节在陆地、海洋和大气之间循环运动,学会分析不同区域的水循环类型。

2.综合思维:水循环将地球上的各种水体组合成连续统一的水圈,过程中渗入大气圈、岩石圈和生物圈,将四大圈层联系在一起,形成相互联系、相互制约的统一整体。水循环深刻影响各圈层的统一演化过程。综合把握这一“过程”,加深学生对地理环境整体性的认识,培养学生的地理综合思维。

3.人地协调观:分析人类活动对水循环的积极或消极影响,培养水资源忧患意识,形成科学的人地协调观。

4.地理实践力:动手绘制“海陆间水循环示意图”并用简练的语言表述水循环的过程和意义。运用“水循环”原理分析武汉城市内涝的原因,并为武汉市城市内涝的防治提出建设性意见。

二、教材与学情分析

教材分析:本节是人教版必修1第三章“地球上的水”的第一节,主要讲述了“相互联系的水体”“水循环的过程和意义”两个知识点。第一个知识点浅显易懂,是学生学习的基础知识,是为第二个知识点学习作铺垫;第二个知识点是本节课的重点内容,要求学生通过绘制水循环过程的示意图,掌握水循环主要环节,并运用水循环原理知识,结合生活案例,分析人类活动对水循环的影响,理解水循环的意义。

学情分析:高一学生有强烈的好奇心和求知欲望,思维活跃,经过初中两年的学习也具备了一定的地理认知能力,但认识得不够全面,还未能上升到科学理性的层次,在运用地图并结合相关资料进行分析时,学生仍感觉有一定难度。教师在教学过程中要着重进行引导与讲解,培养学生的读图、析图及用图能力。通过“练、评、讲、赛”等环节,充分发挥学生的积极性和主体性。

三、教学重点与难点

教学重点:水循环的类型与主要环节;

教学难点:水循环的地理意义。

四、教学过程

导入:“黄河之水天山来,奔流到海不复回”,黄河水真的不能回到黄河的怀抱吗?

设计意图:利用古诗词,激起学生思维的碰撞,为本节课的学习埋下伏笔。

教学环节一:读图探究,建立知识联系

展示“水循环示意图”

学生练:用箭头标注各水体的运动方向及各环节含义的方式,画出三种水循环类型的简易模式,并用简练语言表述水循环过程。

助教评:助教A对各组代表同学汇报的成果进行投影展示,各组代表描述水循环的过程,然后助教A组织学生对成果进行评价。

教师讲:点评学生展示的水循环示意图,鼓励、表扬正确之处,对不准确的地方进行订正。并通过试题巩固的形式,让学生真正掌握这个知识点。

总结:黄河之水奔流到海,可以通过“蒸发、水汽输送、大气降水”等环节重新回到黄河的怀抱。

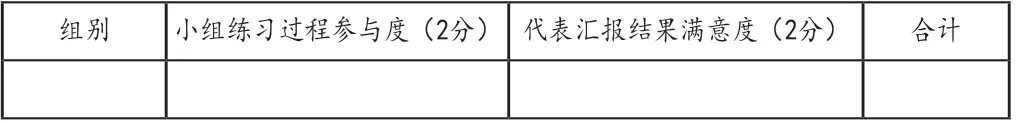

小组赛:助教B通过对刚刚小组绘图过程、汇报结果两个方面进行评价,评价表如下:

组别 小组练习过程参与度(2分) 代表汇报结果满意度(2分) 合计

设计意图:培养学生动手操作能力,提升学生绘图技能。小组合作形式能加强学生的合作、交流能力,使其在互相评价的过程中深化对水循环过程的理解。利用学生板图进行讲解,能增强学生的成就感,并通过有效提问,让学生主动总结水体的不同状态和存在形式。

教学环节二:情境创设,深化知识理解

导入:黄河孕育了华夏文明,当下黄河缺水的形势依然严峻,为了解决这一问题,建设“天河工程”的设想由此提出。播放“天河工程”视频,提问:

1.“天河工程”是对水循环哪个环节进行了干预?

2.联系之前所学的水循环知识,说说人类能够还干预或控制水循环的哪些环节?

学生小组讨论:人类能够干预或控制水循环的哪些环节?

助教评:每组派代表进行汇报,助教进行点评,通过一汇报一点评的形式深化学生对知识的理解。

教师总结:水循环过程不是一成不变的,自然原因和人为原因都会通过改变水循环的一个或某几个环节,使水循环过程发生变化。人类活动影响最大的水循环环节是地表径流,主要表现是南水北调、修建水库等。我们要辩证地看待人类活动对水循环的影响。

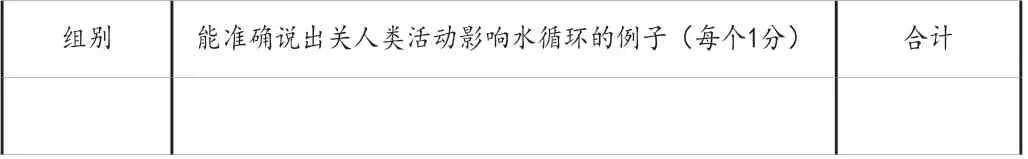

小组赛:准确说出关人类活动影响水循环的例子,评价表如下:

组别 能准确说出关人类活动影响水循环的例子(每个1分) 合计

设计意图:通过讨论人类活动对水循环的积极或消极影响,培养学生的水资源忧患意识,促进其形成科学的人地协调观。

过渡:黄河流域的同胞们还在为水资源紧缺而苦苦挣扎,而远在南边的武汉同胞们为“水多”而发愁。展示:“武汉看海”的图片。提问:

1.同学们想一想,为什么我国多地城市一遇大雨城市变成“海”?城市内涝可能与哪些人为因素有关?

2.请你为武汉市城市内涝的防治提出建设性意见。

学生练:小组讨论,并记录讨论结果。

助教评:助教对大家找出的信息进行总结,并给出正确答案。

教师讲:总结城市内涝产生的人为因素、缓解城市内涝的措施。引导学生在尊重自然客观规律的前提下改造自然,实现人地协调发展。

小组赛:说出城市内涝的人为因素和城市内涝的防治措施,评价表如下:

组别 能准确说出城市内涝的人为因素(每个1分)为武汉市城市内涝的防治提出建设性意见(每个1分) 合计

过渡:地球被称为“水球”,因为有水的存在才有了生命。假设没有水循环,我们生活的地球会变成什么样?

设计意图:通过引导学生逆向思考,间接培养学生的思维能力。在学生知道水循环重要性的基础上,进一步探究水循环的地理意义。

教学环节三:材料分析,提高归纳能力

展示水循环示意图、黄河三角洲的形成、中国四大渔场的分布图。引导学生思考:

1.在水循环过程中全球的水量会变多或者变少吗?

2.黄河三角洲是如何形成的?

3.一般在河流入海口有丰富的渔业资源,为什么?

学生练:小组讨论,归纳水循环的地理意义并分享讨论结果。

助教评:助教对大家找出的信息进行总结,并给出正确答案。

教师讲:水循环是一个庞大的系统,深刻而广泛地影响着全球地理环境。水循环有其运动、变化、发展规律,人类活动若违背了这些规律,就会受到自然的惩罚。因此,人类活动一定要遵循自然规律,按规律办事,实现人与自然的协调发展。

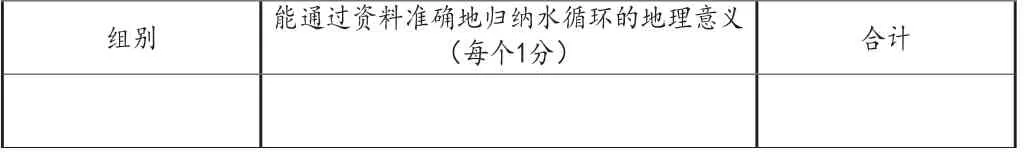

小组赛:通过资料归纳水循环的地理意义

组别 能通过资料准确地归纳水循环的地理意义(每个1分) 合计

设计意图:学生主动参与是培养地理核心素养的基础,给予学生充分交流讨论的机会,让学生亲身感受知识的发现过程。根据提供的图片引导学生归纳总结水循环的地理意义。

教学环节四:课后探究,拓展知识广度

2016年,14个城市入选国家海绵城市试点。同学们课后查阅资料,了解了“海绵城市”到底是什么。思考:海绵城市能摆脱城市“看海”窘况吗?海绵城市可以带来哪些经济效益和生态效益?

设计意图:为学生留疑,让学生继续思考问题,培养学生的探究意识与能力。

五、教学反思

本课将练评讲赛贯穿整个课堂教学,做到真正把课堂还给学生,让学生成为课堂的主人。通过小组赛的方式,调动了课堂气氛,最大限度地调动了学生的积极性。通过精心设计的问题导入,层层递进,由浅入深,不断引导学生自主或合作探究,归纳本节课的教学内容,形成一条完整的思维链,顺利完成教学任务,效果较好。