十八、十九世纪中朝书画交流分期研究

2021-06-13孟安康

孟安康

朝鲜作为中国的近邻,两国之间的书画交流可以溯源至南北朝时期。王羲之、欧阳修、虞世南、米芾、苏轼、赵孟頫、董其昌等书家对朝鲜书坛都产生了不同程度的影响,除此之外,郭熙、马远、夏圭、米芾、赵孟頫等人画风及《顾氏画谱》《唐诗画谱》《张白云选名公扇谱》等画谱传入朝鲜后,士大夫画风也开始潜移默化,蔚成风气。

因明清时期中朝之间保持着宗藩关系,数百年来朝鲜使团频繁出使中国,这为中朝两国文人结识和交流提供了前提条件和客观基础。朝鲜使者在出使中国的过程中留下了大量的使行记录,即《燕行录》。清朝与李氏朝鲜的宗藩关系长达二百余年,两国文人之间交流的层面、范围和内容也不断变化。除政治、经济、军事、文化、学术、宗教、制度、风俗外,书画同样作为主要交流内容占有重要位置。

一、萌芽期

早期《燕行录》文献中绝少见到中朝两国文人书画交流的记载,此阶段朝鲜使者与清人的交流主要为互赠笔、墨、折扇等物品,并非真正意义上的书画交流。与金昌业同时期的李正臣于康熙六十年(1721)出使中国,其笔下的《燕行录》中涉及书画的内容也多为记载沿途所见摩崖碑版、牌匾题咏、壁画、挂画等内容,或对所见文字做简单评价,如“笔法极佳”“笔法米芾及董其昌体”“刻碑之笔恰似唐太宗笔”。李正臣《燕行录》中所记载的这种“书画交流”现象仍为此时期书画交流的主要方式,中朝两国人的书画交流无论从次数还是深度上都不及后期北学派文人与清人的交流。因此,在十八世纪初期与清人进行书画交流次数最多、交流心态较为积极的金昌业就显得弥足珍贵。

康熙五十一年(朝鲜肃宗三十八年,1712)十一月,金昌业的长兄金昌集作为谢恩兼冬至正使率使团赴京朝贡,金昌业以子弟身份随行。金昌业的曾祖父、父亲、叔父以及长兄都曾以正使的身份出使过中国,其自幼也接受到良好的家庭教育,对中国文化熟稔于心。

金昌业在书法、绘画上具有一定的造诣,其所撰燕行录——《老稼斋燕行录》在记录书画方面着墨颇多。除诗文唱和之外,金昌业与清朝人士在书画艺术方面,也有比较多的交流和互动。如在北京,金昌业接触较多的清人是李元英和马维屏。李元英是宫内文臣,而马维屏则是一个不识字的画家。金、马二人在绘画方面应有不少的交流,如品评强国忠的画作,以及关于朝鲜画家郑㪨、赵荣佑、李穉山水画与尹斗绪人物画之优劣,二人应有专业探讨,惜其日记对此记载过于简略,不能知其详细交流过程。在山海关时遇秀才郭如柏,与之笔谈,金昌业应邀书示一绝,郭如柏和诗一首,使其子现场书之,“笔法虽生而却不俗。使人张纸,执笔柄之端,立而书之,亦不易也。”[1]

在出使中国时,常有商人至朝鲜使者的住所推销书画作品。如金昌业过山海关后便有众多当地秀才寻求使团成员,目的是为推销书画作品而从中牟利。清人中除向使者推销书画作品者,也有拿中国书房用品换置朝鲜物品:

(少年)又问:“以我笔墨紙,欲换贵国笔墨纸何如?”答:“笔墨不必换,当觅送。”少年闻之,有喜色。[2]

对于这种请求互换书画用具的清人,金昌业则是不拘小节。清人中主动向其索求书画者,金昌业也常常应答。可见无论出于何种目的,朝鲜物品和燕行使者们的书画非常受清人欢迎。

虽然金昌业在燕行期间与清人有过较为密切的交流,但仍不可避免有不和谐的事情发生,《老稼斋燕行日记》中以“腥臊逼人”来形容胡人,并习惯于将清人称为“鞑子”,早期燕行使者在燕行记录中也将清人塑造成“蛮横”“顽劣”的形象。

不可否认的是,相较于同时期其他燕行文献,金昌业《老稼斋燕行日记》中的交游经历已经有所突破。十八世纪早期是中朝书画艺术交流的萌芽时期,此时期,中朝文人刚刚开始交往,书画交流的形式多表现为大量的观摩赏鉴、少量的互赠和书画买卖以及有限的现场创作互动。无论是从参与交往清人的学养素质,还是从交流的形式以及频度、深度等方面来看,都无法与后来的书画交流盛况相比。但它却成为十八世纪中后期和十九世纪中朝书画艺术交流的一个良好发端。作为这一时期交往清朝文士人数最多的朝鲜使者,金昌业中国之行的艺术交流活动,在中朝书画交流史上具有典范性的意义和作用。

二、转折期

乾隆年间,中国经济、文化进入高度发展的繁荣时期,因此清朝统治地位逐渐稳固,随着清朝对朝鲜的宽厚政策,使得朝鲜对清的观念也逐渐发生变化。而在此之前,朝鲜虽然在军事上、政治上都臣服于清朝,但出于对明朝正统性以及发达的物质与精神文明的认同,朝鲜使者多有“华夷”之观念,不屑于与中国交流。此阶段虽有金昌业出使清朝与清人交流的记录,但其后也并未出现两国文人交往密切的情况。燕行使者笔下的清朝文人大多也都是负面形象,这种情况直至洪大容出使中国后才得以改善。

与金昌业和其他早期燕行使者的心态不同,洪大容燕行的目的,正如他本人所言:“是以愿一致身中国,友中国之人而论中国之事。”[3],其在《乾净衕笔谈》开始便道:“乙酉冬,余随季父赴燕,自渡江后所见未尝无刱覩,而乃其所大愿则欲得一佳秀才会心人与之剧谈。”[4]其开放的心态是前期燕行使者所无法企及的。洪大容能够摒除华夷之别,认为清人并非全是“规规龌龊于声名势利”之人,中国的文化、制度、道义等等都值得朝鲜士人学习,清朝的文人也同样值得与之交往。

乾隆三十年(1765)十月洪大容以书状官洪檍的“军官子弟”身份随李朝使节团出使清朝。此时正是清朝经济、文化都比较繁荣的时期,中朝两国之间的关系也相对缓和。洪大容本身就有较高的审美修养,对诗、书、画、印音乐等各类艺术形式均有不同程度的涉猎。因此燕行期间洪大容常主动结识清文人进行书画方面的交流,书画酬赠也成为他们之间沟通感情的重要媒介。

丙戌(1766)年的二月一日,使团裨将李基成前往琉璃厂买远视镜与浙江举人严诚、潘庭筠偶遇,之后李基成介绍金在行、洪大容与两人相识。双方结识于干净胡同天升店,几次见面笔谈后洪大容和金在行又得以相识同为浙江举人的陆飞。《乾净衕笔谈》主要记述丙戌(1766)二月一日至三月一日,洪大容在北京停留期间与“浙杭三才”之间的笔谈内容和来往书信,是十八、十九世纪中朝文人交流中笔谈次数最多、最有代表性的交流。

洪大容与清文人的书画交流以互相赠求书画作品、笔墨纸砚、折扇、刻帖、古籍或互相品评书画作品为主。除《乾净衕笔潭》中所载洪大容与“浙杭三才”的书画交流活动之外,《湛轩书外集》中也有大量其在燕行期间书画应酬的记载,其中既有清朝商人向洪大容请求书写书法作品,也有洪大容主动送与清人。

作为北学派的先驱,洪大容与“浙杭三才”之间倾盖如故的友谊传入朝鲜之后,对朝鲜北学派学者们及文人造成了极大的影响。朴齐家、朴趾源、柳得恭、李德懋等朝鲜文人都以洪大容为楷模,追随其足迹前往中国与清人交往,逐渐形成“北学派”,进而成为朝鲜政治潮流由“北伐清朝”转向“北学清朝”的一大契机,因此可将洪大容此次燕行视为燕行史中的一个转折性事件。

三、发展期

乾隆时期,清政府对朝鲜施以“德治”,对朝鲜使者采取优厚待遇,加之乾隆王朝社会稳定,经济、文化繁荣,使得中朝关系趋于缓和,更多的朝鲜文人开始对清朝产生向往,燕行文献中褒扬清朝的文字逐渐增多。另一方面,朝鲜君主极重视中华文物,命燕行使者们尽可能搜求古籍。使者们除收集君主所提供的书单,也会留意中国历代书画古籍,如米芾、颜真卿、赵孟頫、董其昌等人作品,这也为朝鲜文人与清人的交流提供了客观条件。

继洪大容后,与清人有密切交往的燕行使者以“燕岩师门”中的朴趾源、李德懋、柳德恭、朴齐家为代表。燕岩师门燕行前都曾与前期燕行使者沟通或阅读前辈们的“燕行录”,从中了解到清朝文人的情况,并准备清心丸、折扇、笔、墨、韩纸、书籍、书画作品等物品作为见面礼赠送给清文人。作为朝鲜使者,燕岩师门四人陆续于1780 至1801 年出使中国,与当时清朝多位书画家、鉴藏家进行了频繁的书画交流。

朴齐家是燕岩师门中燕行次数最多的一位,分别于乾隆四十三年三月(正祖三年,1778)、乾隆五十五年五月(正祖十四年,1790)、1790 年十月、嘉庆六年二月(纯祖一年,1801)四次出使中国。其反对朝鲜传统的“华夷”思想,提倡北学,始终以一种开放的精神来对待清朝各个领域的先进文化。

与燕岩师门其他人一样,朴齐家也喜爱结交清朝饱学之士,认为“人一日无友,如手左右失”[5]。因此朴齐家成为最频繁与清人进行书画交流的朝鲜使者之一,四次出使中国,结交清人中可考者有170 余人,其所创作的128 首“怀人诗”中有一半以上为描写清代著名学者。这些清人中不乏乾嘉时期著名书画家、金石学家,如罗聘、翁方纲、铁保、伊秉绶、李鼎元、张问陶、吴照、张道渥、孙星衍等人。

在与清文人的交流中,朴齐家多次展示自己所藏《芦洲百雁图》,并请友人鉴赏题跋。罗聘观赏后为其题诗三首《乾隆五十五年八月十有八日,苕翡堂朴检书出此卷索题,因成三绝句应教》:

模糊小印何人笔?雁食飞鸣百雁俱。展向客窗生远思,纸屏竹榻在江湖。

雁门秋意谁能写?别有《江南秋思图》。雪积沙汀烟在水,梦里元衹有菰芦。

大抵元人异明代,笔能松活自生姿。宁惟清硬夸奇品,想见苍茫用意时。[6]

据诗可知,《芦洲百雁图》又称《江南秋思图》,罗聘认为绘画用笔生动灵活,将其鉴定为元人所画。对此朴长馣曾在《缟纻集》中载:“家有《芦洲百雁图》,两峰鉴定为元人笔记,雅亭、冷斋并各有诗。先君写之,王苹溪肇嘉书卷首五大字。翁覃溪亦有诗。先君诗则王练水涛书之,下有先君小跋。”[7]

在与罗聘的交游中,朴齐家曾为罗聘《鬼趣图》题诗,其《贞蕤阁集·三集》中载《题罗(两)峰先生<鬼趣图>卷》:

墨痕灯影两迷离,鬼趣图成一笑之。理到幽明无处说,聊将技巧吓纤儿。[8]

在罗聘创作的绘画题材中,《鬼趣图》是其中最为特殊的一种,其笔下之鬼多变形夸张,光怪陆离。此外,罗聘也多次画扇题诗赠送朴齐家,两人交往甚密。

朴齐家燕行时期结识了数位以鉴藏、校勘等方面闻名的清文人,如陈鳣、黄丕烈、江德量、孙星衍等人,与他们诗文酬唱,甚为融洽,又有楹联、碑帖等物相赠。因喜爱碑帖收藏,朴齐家也常至琉璃厂寻访拓本、拓片。李鼎元在信中提及好友沈心醇割爱赠朴齐家《石鼓文》一事:

石鼓文遍求肆中不得偶遇。好友沈公讳心醇,字匏尊,藏有墨本。语之故,即慨然相赠,此情不可忘也。[9]

燕行使者中多有醉心于石鼓文之人,朴齐家苦求而不得,后遇李鼎元好友沈心醇,沈氏便将自己所藏古镜拓及石鼓文一并赠送朴齐家。朴齐家也对沈心醇赠物之事铭记于心,在《怀匏尊》中道:“匏尊别来久,闻犹耽古玩。时时拓镜背,寄与覃溪看。燕台话石鼓,屈指惊聚散。”[10]

燕岩师门的多次燕行经历促进了十八世纪末期中朝两国文人交流的极大发展,相较于前期燕行使者,无论在交流人数、交流频率、交流深度还是交流方式上都有所发展。此时期清朝训诂考据学逐渐兴盛,金石学获得了突破性进展,乾嘉时期金石学家均着意于收集各地金石碑版,清朝书坛正迎来碑帖书风转变的关键时期。在此基础之上,清朝书画迅速传入朝鲜,改变了朝鲜书坛固有的面貌,中朝文人在书法上的交流也真正发展至繁盛期。

四、繁盛期

金正喜的燕行,直接改变了十九世纪及以后朝鲜书坛的局面。金正喜(1786-1856),字元春,号阮堂、秋史、礼堂、诗庵等,为朝鲜著名实学家、金石学者、书画家。金正喜15岁拜师四次燕行经历的朴齐家学习实学、中国书画、金石、诗文等中华文化,因此非常热爱中国艺术,也极其渴望结识清朝文人。在老师朴齐家的影响和引导下,嘉庆十四年九月(纯祖九年,1809)金正喜以子弟军官随父出使中国。

因朴齐家与翁方纲等人交流时提及过金正喜,因此在金正喜燕行之间,翁方纲对其就已了解。留京期间,金正喜最初结识的清文人为曹江,且曹江曾与朴齐家、柳德恭有过交往。曹江对金正喜非常欣赏,曾云:“东国有金正喜先生字秋史,年今二十四岁,慨然有四方之志。曾有诗云:‘慨然起别想,四海结知已。如得契心人,可以为一死。日下多名士,艳羡不自已。’其趣尚可志也。与其寡谐,不作功令文字,放浪形骸之外,能诗能酒,酷慕中州,自以谓东国无可交之士。今方随贡使入来,将交结天下名士,以效古人为情死之义云。”[11]

在曹江的介绍下,金正喜又结识了徐松、朱鹤年、洪占铨、李鼎元等人。徐松为翁方纲弟子,时任全唐文馆勤务。此时翁方纲已不轻易与人接触,但金正喜仍坚持拜访。于是廿八日徐松在信中云:“翁覃溪先生可以一见,但在卯刻为期。明早来,佇候为祷。”据《阮堂金公小传》记载:“判书公(鲁敬)使于燕,公(正喜)随而入,时年二十四。阮阁老元、翁鸿胪方纲,皆当世鸿儒大名震海内外,且显不轻与人接,一见公莫逆也。”[12]

两人接触后,翁方纲很快认可了金正喜,赞叹:“海东犹有此英物!”,后书写“经述文章,海东第一”赠送,并出示自己所著《经义考补正》十二卷让金正喜学习。1 月19日,金正喜拜师翁方纲。由于受翁方纲影响,金正喜开始专心于金石学和考据学,并接受了清朝实学思想。“实事求是”作为乾嘉学派的主要学术特质,也成为了金正喜思想的主要特色。为激励金正喜的学习,1811 年翁方纲书写“实事求是”送给金正喜。在跟随翁方纲学习时,翁方纲命两个侄子翁树培、翁树良兄弟随金正喜参观了自己的“石墨书楼”,之后两人又互赠大量碑帖拓本。

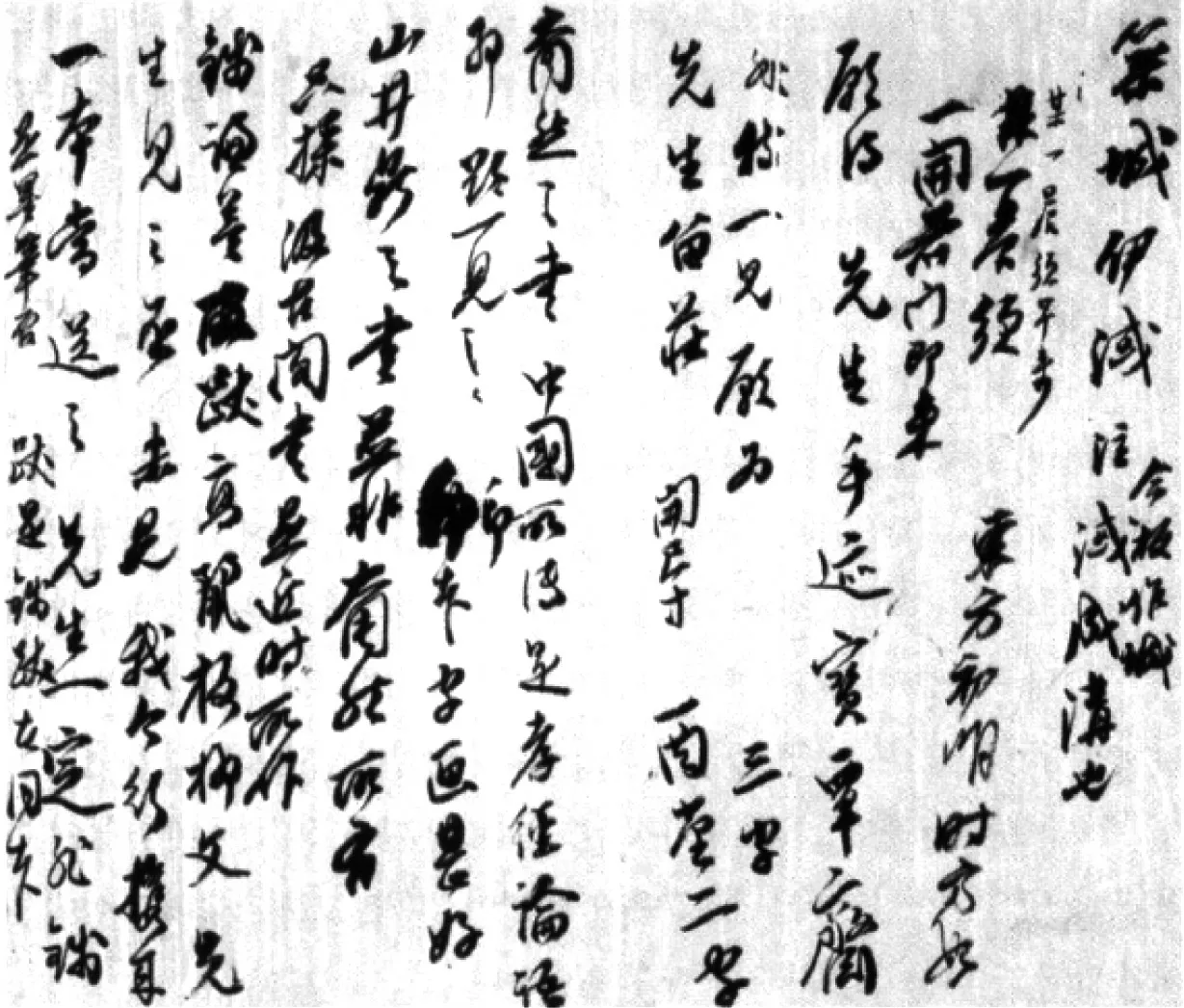

翁方纲、金正喜笔谈书

金正喜认为金石考据之目的在于“羽翼经史”“分隶同异,偏旁流变”。[13]归国后仍与翁方纲保持书信联系,无一例外都有学术问题的研讨。翁方纲寄与金正喜的 5 封书信主要涉及《礼》《诗经》《尚书》《春秋》《周易》等经书的注释以及翁著《诸经附记》,此外还有博综马、郑,勿畔程、朱的“汉宋折衷论”以及金石、书画等内容。[14]

翁方纲寄予金正喜的书札中提及李思训《云麾碑》与《云麾李秀碑》版本的不同,又通过赵孟頫的《天冠山诗》辨证陕西石刻赵孟頫《天冠山帖》为伪作,并评价金正喜所赠石刻拓片:

石刻诸件俱收讫(内佛经十六纸,虽是残本,然其楷书古雅)。虽无年月可考,然必宋以前刻,已粘册矣。[15]

金正喜寄与翁方纲的书信现已遗失,但通过翁方纲回信中所云“承寄札,缕缕千余言,并承惠蔘三枝,古砚一匣,又寄四儿十余纸,亦缕缕数千言”[16]“承惠缄缕缕千百言,以感以企”[17]“接诵手教,缕缕千百言”[18]等言可知金正喜亦曾寄大量书信向其请教。

在与阮元的交往中,金正喜同样受益匪浅。阮元早在金正喜燕行前二十年就与朴齐家、柳德恭相识,因此阮元也非常乐意与金正喜结识。在阮元处,金正喜得以见到褚遂良《唐贞观造像铜碑》拓本和扬州随月读书楼原版、杭州小琅环仙馆翻刻的《七经孟子考文补遗》巾箱本十二册。金正喜十分喜爱,作赋赞《七经孟子考文补遗》云:

七经与孟子,考文析续细。昔见阮夫子,啧啧叹精诣。随月楼中本,翻雕行之世。[19]

其后注:“余入中国,谒阮芸台先生,盛称七经孟子考文,以扬州随月读书楼本板刻通行。”阮元赠送金正喜《十三经注疏校勘记》245 卷、《经籍纂诂》106 卷以及《擎经室集》中《论语·论仁论》1 卷。金正喜对此感激万分,题跋曰:

此擎经文集第六卷。庚午春,谐芸台先生于泰华双碑之馆,抽赠此卷,时原集未尽校勘失,又赠《十三经校勘记》《经籍幕话》、泰华二碑拓本,又获观《贞观铜碑》,宋尤延之旧藏《文选》,又辫真《考工记》朝制,卷内校讹皆属芸台原笔。[20]

为纪念翁方纲与阮元,金正喜取翁方纲“覃溪”之“覃”与阮元“揅经室”之“揅”,将斋号改为“覃揅斋”。后又自题肖像忆两位恩师:“覃溪云嗜古经,芸台云不肯人云亦云,两公之言,尽吾平生。”

在两位老师的影响下金正喜积极倡导金石考据学,“他对分散在韩国各地的《高句丽故城刻字》《真兴王巡狩碑》《鍪藏寺碑》等历代碑文实地考察,然后通过考证、编年而推究其建成年代和书写者。金正喜将《鍪藏寺碑》的拓本送到翁方纲,翁方纲认为此碑文作为集字碑,继承了王羲之《兰亭序》和《怀仁集圣教序》书法的风格,是研究王羲之的重要资料。并且,金正熙撰写有关金石考证学的论文,其中《礼堂金石过眼录》与《海东碑考》最有代表性。《礼堂金石过眼录》共7000 余字,不仅描述文字判读、文章解释、书体探求、碑石形态等,也包括与各种古代文献的对照、检讨的内容。《海东碑考》考证了7 件韩国碑文考定了此碑性质、年代、形制,并发现文献衍误等诸多问题。而《真兴王巡狩碑》残缺情况更为严重,仅可辨认70 字,最终金正喜利用所学考定此碑的年代及性质。

根据逐步回归法建立的多元线性回归模型(2),以国内生产总值、年末人口数量和居民人均教育消费为解释变量,计算2001—2016年的国家财政教育支出的预测值,并给出了预测值与真实值之间的误差绝对数和误差率(见表7).

除与翁方纲、阮元二人交往,金正喜也与其他清人有过交流。如其曾受清朝当时学者、藏书家叶志诜所托寻找碑刻拓片:“《法泉寺元妙塔碑铭》(辽咸雍年)、《全州府真应塔碑》……《沙林寺弘觉大师碑》。”[21]叶志诜在寄赠金正喜“《石鼓文精拓本》十纸”的书信中补白:“又补‘石鼓文乙鼓’五字。予得三十年前拓本,此数字尚完好。今又复泐失,因手摹勒于斋壁。其下半字在鼓近底处,从来著录家所未见,并存以资考。嘉庆丙子夏六月二十二日,汉阳叶志诜识。”[22]可以看出两人在收集、考订金石拓片上有过较深入的交流。1818 年,叶志诜又赠送金正喜《孔子见老子像石刻》《熹平碑》《庙残碑》《礼器碑》《孔宙碑》《石鼓文》等金石拓片,并向金正喜求《法泉寺智光国师玄妙塔碑铭》《沙林寺弘觉禅师碑》《般若寺元景王师碑》等韩国碑文拓本。

金正喜与清人在交流中谈论拓本的装帧方法:

《瘗鹤铭》分作五段,似先本来面目,不如照此装成巨幅,恍在焦山下卧游也,然否?[23]

《瘗鹤铭》一大幅(附考一本,此帖须依原石五段分开装之,亦苏斋教也)。[24]

信中针对《瘗鹤铭》拓本如何装帧提出建议,认为可以根据碑刻原本面貌装成整幅,后又认为应依照翁方纲所教将碑刻原石五段分开装帧。

除碑刻外,书札中也涉及到清代印人、印谱:

专摹汉印者,国初则有王麓台,名原祁,工山水,法黄大痴;沈凤,号谦斋。二公最著,有《谦斋印谱》行世。其中亦皆名印,间有闲章。乾隆间即有翁覃溪、余竹西,江南有陈曼生诸人,是皆工于秦汉。若董小池则长于宋元者,与摹汉者殊途。近日都中刻手亦不乏人,而究心字学者甚少。江南刻手皆法陈曼生,大约笔画,尽耻乎毛,亦一时之习气也。卷中拓印皆柏邻自刻,缘无暇觅之他处,且因其工劣不等,反有杂乱之弊,故以颐园汉印寄之。[25]

嘉庆以后,在内忧外患的双重冲击下,清朝的国力和地位大大衰退,对周边国家的影响力也急速下降。朝鲜士人对中国和西方的态度,由“北学中国”向“对外开放”“脱华自主”转变,同时也影响到两国文人的文化交流。中朝两国文人的书画交流在十九世纪六、七十年代以后也迅速减弱,不复从前的光景。

结语

中国书法是朝鲜书艺的根源,自古以来朝鲜书家一直受到中国书法的影响。书法作为记录和文化传承的手段在中朝两国文人之间的交流中一直占有重要的地位,燕行使者与中国文人的书画交流也为中朝两国文化交流做出了重要贡献。从文化交流的层面来讲,中朝两国文人的书画交游,仍然是一种双向性的文化交流。如清人会向燕行使者们索字,但他们也向使者赠送书画礼物等。但从书画交流的层面来讲,两国之间的交流一直表现为朝鲜单方面不断学习研究中国书法的状态,朝鲜书艺随时代变迁受到中国不同书家、书风的影响。

中朝两国之间的书画交流在一定程度上与两国文人的文化、学术交流趋势相同,且都受到朝鲜对清观念和文化心态的影响。北学派出现之前,燕行使者多具有“尊华攘夷”意识,中朝文人书画交流尚处于萌芽时期,此阶段两国文人的书画交流仅有只言片语的记录,并不深入。随着洪大容燕行和“北学派”的出现,朝鲜文人对清朝的认同开始发生转变。燕岩师门受洪大容的影响,在数次燕行中主动与清文人接触,两国之间的书画交流频率也随着文士的交流开始不断提升。也正是燕岩师徒尤其是朴齐家的燕行基础和引导,才真正产生十九世纪朝鲜“北学派”书法的巨匠金正喜。

金正喜不仅继承了朴齐家的“北学”思想,并且使中朝文人之间书画交流得到升华。其在与翁方纲、阮元等人的交流中不仅学习到了清人的金石考据学,也接受了此时期产生的碑学思想,为“秋史体”的形成奠定了基础,中朝文人的书画交流至此也真正到达繁盛期。但道光朝以后两国文人之间的交流又复归平静,清朝书家、书风都没有对朝鲜书坛造成实质的影响。直到1895 年中日甲午战争以后,中方战败并签订了中日马关条约,中朝宗藩关系最终走向瓦解。李朝末期书坛也没有产生真正的书法大师,书法陷入萎靡衰退之中。

注释

[1]金昌业《老稼斋燕行日记》,林基中编《燕行录全集》,32 卷,东国大学校出版社,2001 年,第478 页。

[2]金昌业《老稼斋燕行日记》,林基中编《燕行录全集》,33 卷,东国大学校出版社,2001 年,第55 页。

[3]洪大容《湛轩燕记》,《湛轩燕记·五》,林基中编《燕行录全集》,43 卷,东国大学校出版社,2001 年,第12 页。

[4]洪大容《湛轩燕记》,《湛轩燕记·五》,林基中编《燕行录全集》,43 卷,东国大学校出版社,2001 年,第12 页。

[5]朴齐家《楚亭全书》上《夜宿姜山十首》,李佑成编,亚细亚文化社,1992 年,第111 页。

[6]朴齐家著,朴长馣整理《缟纻集》下,卷二“庚戌、辛亥”,https://ctext.org/zh。

[7]同上

[8]朴齐家《贞蕤阁集·三集》,https://ctext.org/zh。

[9]朴齐家著,朴长馣整理《缟纻集》上,卷一“戊戌”,https://ctext.org/zh。

[10]同上

[11]藤塚邻著、藤塚明直编:《清朝文化の东传——嘉庆、道光学坛と李朝の金阮堂》,国书刊行会,1975 年,第81 页。

[12]金正喜《阮堂金公小传》,金正喜《阮堂先生全集》,新诚文化社,1972 年。

[13]金正喜《与申威堂三》,金正喜《阮堂先生全集》,新诚文化社,1972 年。

[14]葛荣晋主编《中国实学思想史》下,《清代考据实学与金正喜的实学思想》,首都师范大学出版社,1994 年,第406 页。

[15]翁方纲与金正喜书(丙子,1816 年)(敬候秋史进士道兄尊禧:接诵手缄……),出自《秋史·韩中交流》。

[16]翁方纲与金正喜书(己亥,1815 年)(苏斋寄第一封,连叶札共三封……),出自《秋史·韩中交流》。

[17]翁方纲与金正喜书(丙子,1816 年)(苏斋寄第二封。金进士(台印秋史)尊兄手啓……),出自《覃溪手札》。

[18]翁方纲与金正喜书(丁丑,1817 年)(苏斋寄第三封。金秋史先生惠啓……),出自《秋史·韩中交流》。

[19]金正喜《七经孟子考文补遗赞》,朴东圭《阮堂金正喜书法艺术研究》,南京艺术学院博士学位论文,2002 年。

[20]藤塚邻著,朴熙永译《秋史金正喜的另一面·导言》,韩国学术书屋出版社,1994 年,第130 页。

[21]叶志诜与金正喜书(庚寅,1830 年)(九合香四炷、黄山顶烟一元……),出自《清朝文化东传の研究:嘉庆道光学坛と李朝の金阮堂》。东京:国书刊行会,1975 年。

[22]叶志诜与金正喜书(戊寅,1818 年)(芸台制府曩日所刊说经之文……),出自《清朝文化东传の研究:嘉庆道光学坛と李朝の金阮堂》。东京:国书刊行会,1975 年。

[23]周达与金正喜书(辛巳,1821 年)(蒙菊卷、古镜、纸笔之赐……)出自《清朝文化东传の研究:嘉庆道光学坛と李朝の金阮堂》。东京:国书刊行会,1975 年。

[24]周达与金正喜书(壬午,1822 年)(《板桥集》原版,燕京絶少……)。

[25]刘栻与金正喜书(时间不详)(专摹汉印者,国初则有王麓台……)。

[26]朴东圭《阮堂金正喜书法艺术研究》南京艺术学院博士论文,2002 年。