傍针刺配合走罐治疗颈心综合征临床研究*

2021-06-11朱雪松迟倩慧孟祥然臧晓明于慧娟谭奇纹

朱雪松,迟倩慧,孟祥然,臧晓明,于慧娟,2,谭奇纹,2△

(1.山东中医药大学,山东 济南 250014;2.山东中医药大学附属医院,山东 济南 250014)

颈心综合征,又名颈源性心脏病,是由颈椎退变或椎旁软组织损伤引起的颈部无菌性炎症,压迫刺激神经根与血管导致心脏不适及心电图的改变。临床以胸闷、心前区疼痛为主[1],可伴有颈项肩胛区的疼痛或失眠、眩晕和焦虑等自主神经症状[2]。笔者临床观察到傍针刺配合走罐治疗颈心综合征效果显著,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取2018年7月—2019年12月于本院治疗的63例颈心综合征患者,采用密封信封法随机分为治疗组和对照组。两组患者一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 依据《外科学》[3]拟定西医诊断标准如下:①临床表现:胸背痛、胸闷、心慌及颈项不适等症状反复发作,且颈部与胸部不适多呈同步变化;②颈部体征:C2、C3椎体或棘突处可触及筋结、条索等软组织改变;③辅助检查:经健康查体颈椎有不同程度的病变,心脏无器质性病变,心电图多示有心律失常,经常规治疗症状改善不明显或无效。

1.2.2 中医诊断标准 依据《中药新药临床研究指导原则》[4]中的风寒湿型诊断标准:主症:机体酸冷得温痛减、颈项活动不利和疼痛, 肢端麻木疼痛、胸闷心悸、头痛头晕和昏沉;次症:耳聋耳鸣、夜尿频多;舌脉:舌淡苔白,脉沉细。

1.3 纳入标准

①符合中、西医诊断标准;②年龄18~65岁,男女不限;③受试者阅读并签署知情同意书,自愿加入本课题。

1.4 排除标准

①合并严重肝肾功能不全或心脑血管疾病者;②孕妇及哺乳期者;③因精神疾患不能合作者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

2.1.1 取穴 C2~4压痛点、C6~8夹脊穴、心俞、厥阴俞和督俞。

2.1.2 常规针刺操作 患者取俯卧位,局部皮肤常规消毒。触诊C2~4确定压痛点,使用规格为0.25 mm×40 mm的毫针直刺约16 mm;C6~8夹脊穴、心俞、厥阴俞、督俞和脾俞直刺13~20 mm,得气后行平补平泻法,留针25 min。

2.1.3 傍针刺操作 常规针刺操作结束后,在直刺针的旁开2 cm左右处,采用毫针向直刺针方向斜刺,使刺入的两针尖相近,得气后行平补平泻法,留针25 min。

2.1.4 走罐操作 出针5 min后,选取背部的督脉、膀胱经第1侧线和第2侧线进行走罐。在所选部位涂抹适量的刮痧油,用闪火法将5号玻璃罐吸拔于皮肤上,罐内皮肤隆起约6 mm以上后沿经脉来回推动至皮肤潮红为度。

2.2 对照组

取穴、常规针刺操作和走罐操作同治疗组。

两组均1周治疗3次,共治疗8周。

3 评价方法

3.1 观察指标

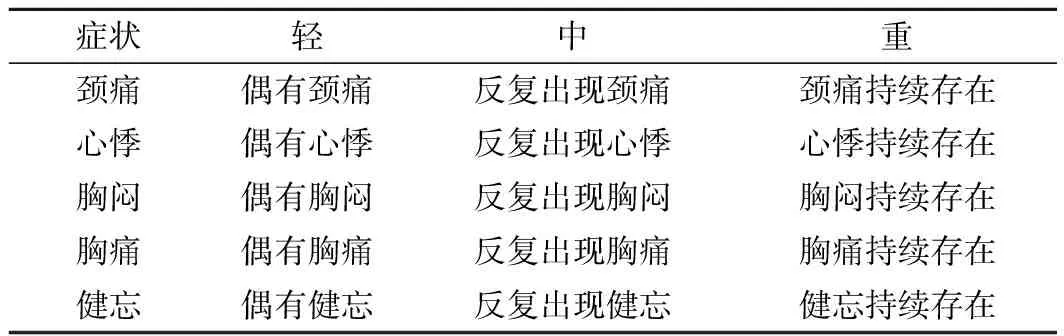

3.1.1 症状积分 观察并记录治疗前后颈痛、心悸、胸闷、胸痛、健忘症状和体征变化[4]。见表2。

表2 颈心综合征症状、体征轻重程度分级表

3.1.2 证候总积分 观察治疗前后中医证候总积分[4]的变化,主症(胸闷、胸痛、心悸和颈痛)、次症(气短、出汗、头痛、头晕和上肢麻木)。其中主症评分标准按无、轻、中、重分别记0、2、4、6分;次症评分标准按无、轻、中、重分别记0、1、2、3分;总分为各项评分相加,分数越高说明症状越严重。

3.1.3 心电图 观察治疗前后心电图的变化,记录治疗后基本或完全恢复正常的病例数,计算心电图复常率。常规描计静息状态下心电图十二导联,每个导联至少包括3个波形(由我院心电图室完成)。参照全国中西医结合防治冠心病、心绞痛和心律失常研究座谈会修订的《冠心病、心绞痛及心电图疗效判断标准》制定心电图复常标准:复常有效:①心电图恢复至“大致正常”或达到“正常范围心电图”;②心电图压低的ST段治疗后回升0.05 mV以上,但仍未回到基线水平,在主要导联倒置T波改变变浅(达25%以上者),或T波由平坦变为直立;具备其中1项者即为有效。复常无效:心电图基本与治疗前相同。

心电图复常率=[治疗前异常治疗后心电图达到复常有效标准病例数÷治疗前心电图异常总病例数]×100%。

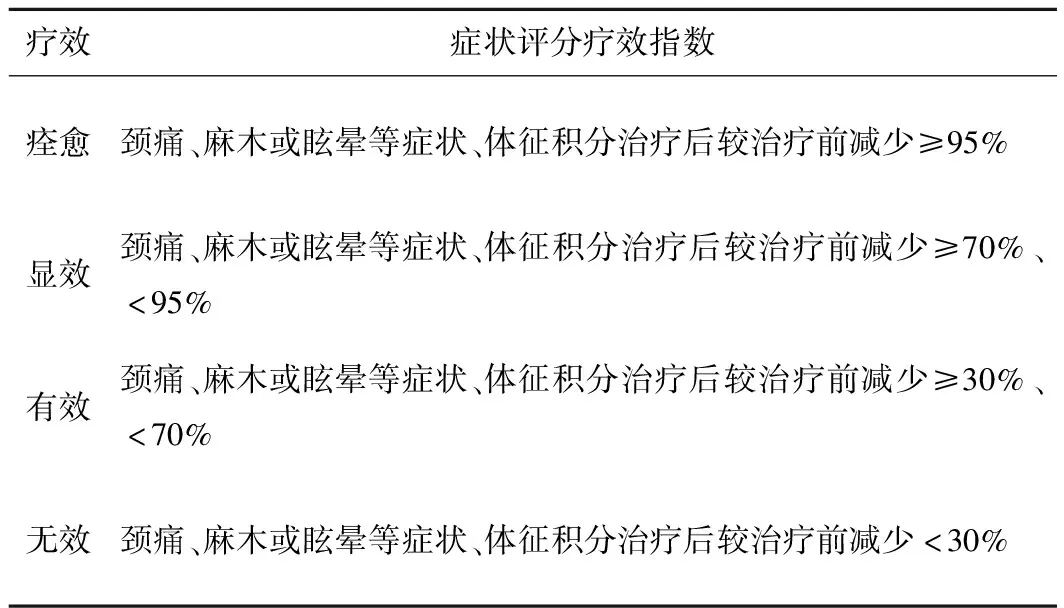

3.2 疗效判定标准

参照《中药新药临床研究指导原则》[4]中“中药新药治疗颈椎病临床研究指导原则”的标准制定。见表3。

表3 疗效判定标椎

3.3 统计学处理

4 结果

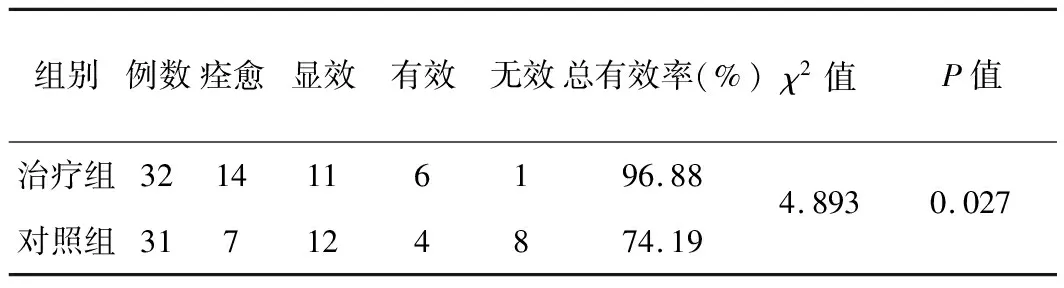

4.1 两组临床疗效比较

治疗组总有效率为96.88%,对照组总有效率为74.19%,两组有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组优于对照组。见表4。

表4 两组治疗后临床疗效比较 (例)

4.2 两组临床症状积分比较

治疗前,两组各症状、体征积分均无差异(P>0.05);与治疗前相比,治疗后两组各积分均有改变,且差异具有统计学意义(P<0.05);治疗后,治疗组在改善颈痛、心悸、胸闷和胸痛方面均优于对照组(P<0.05);但在改善健忘方面两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 两组治疗前后临床症状积分比较

4.3 两组中医证候总积分比较

治疗前,两组中医证候总积分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组中医证候总积分均有明显改善,且治疗组优于对照组(P<0.05)。见表6。

表6 两组治疗前后中医证候总积分比较

4.4 两组心电图复常率比较

治疗后,治疗组心电图复常率为47.37%,对照组为23.53%,治疗组略优于对照组,但组间差异无统计学意义(P>0.05)。见表7。

表7 两组治疗前后心电图复常率比较

5 讨论

颈心综合征是退变的颈椎压迫或刺激交感神经及血管,引起颈痛、胸闷、胸痛和心悸等症状。随着现代生活节奏的加快、电子网络的日益发展,其发病率逐年上升,并呈年轻化的趋势[5]。因其临床表现复杂,常易误诊。中医学虽未记载颈心综合征,据其临床症候当属“心悸”“胸痹”“真心痛”等范畴。《针灸甲乙经》曰:“寒热心痛,循循然,与背相引而痛。”《素问·痿论》言:“宗筋主束骨而利关节”,经络损伤,气血运行不畅,脏腑失养,则导致颈肩疼痛、胸闷、心悸以及失眠等临床表现[6]。心电图常示早搏、窦性心率失常、传导功能障碍和ST-T改变。血清酶、超声心动图及心功能正常[7]。现代医学认为其发病机制可能为:①脊柱力学平衡失调[8-9]:颈、胸椎退行性病变或脊柱失稳、椎间盘突出等刺激,影响与交感神经相关的神经血管组织,进而产生颈部疼痛及类心脏病等症状;②颈神经根刺激学说[10-11]:颈神经根受刺激后,引起胸大肌、前斜角肌和肋间肌痉挛,产生心脏相关症状。

《针灸大成》云:“颈强不可回顾”“颈项如拔,痛不得回顾”,临床上常在颈心综合征患者的C2~4肌肉两侧触及结节或条索状物,压迫臂丛神经、颈交感神经,增高心上神经的兴奋性,导致患者出现心悸、胸痛和颈项部不适[12]。《灵枢·官针》云:“傍针刺者,直刺傍刺各一,以治留痹久居者也”,《灵枢·背俞》曰:“按其处,应在中而痛解”,傍针刺法为正入一针、傍入一针,两者合力可加强治疗效果,疏通局部经络、止痛除痹,用以治疗顽固的局部痹痛[13-15]。傍针刺C2~4压痛点可缓解受压迫的臂丛神经、颈交感神经,调节自主神经功能,改善局部血液循环,双向调节心率[16]。颈6~8关节紊乱可能会压迫副神经外支,使得冠状动脉收缩,肋间肌痉挛引发类似冠心病的临床表现,故选取颈6~8夹脊穴,纠正关节失稳,改善椎动脉血液循环,恢复心脏自律性。当T1~6软组织损伤时,脊神经后支、椎旁交感神经受压迫,可导致植物神经紊乱,出现心慌、胸闷、气短、乏力与焦虑等,故取心俞、厥阴俞和督俞缓解肌肉痉挛,改善神经血管的压迫[17]。

《素问·痹论》言:“风寒湿三气杂至,合而为痹也。”风寒湿邪入机体,损其皮肉筋骨经络,太阳经顾护于外,当受其害。正如《素问·皮部论》所言:“凡十二经络脉者,皮之部也,是故百病之始生也,必先于皮毛。”走罐疗法通过作用于人体表面使患者感到局部温热,可起到小刺激、短时间的温灸作用;运动罐体时,罐与患者身体的摩擦可起到刮痧、按摩等作用[18]。为缓解患者颈痛、胸闷、胸痛与心悸等症状,选取背部的督脉、膀胱经第一侧线和第二侧线以缓解压迫的椎动脉、降低外周血管壁阻力以及改善局部血液循环,以降低心肌耗氧量[19-20]。走罐法不仅通过力与热的物理作用疏通经络、激发经气,还能起到扶正祛邪、解痉止痛等作用。

傍针刺配合走罐疗法能够通过刺激局部皮肤及组织,帮助患者缓解临床症状,改善病变局部血液供应,促进病变组织的修复。本研究表明,治疗组中医证候总积分、颈痛、心悸、胸闷、胸痛临床症状和体征得到显著改善,且效果优于对照组;在改善健忘及心电图复常方面,两者差异无统计学意义;治疗组总有效率为96.88%,对照组总有效率为74.19%,两者差异具有统计学意义,表明傍针刺配合走罐法治疗颈心综合征疗效显著,值得临床进一步研究推广。