中国传统建筑形式的三种美学特质

2021-06-10余庆辉

余庆辉

(集美大学 美术与设计学院,福建 厦门361021)

一、形式美之要义

众所周知,建筑的首要功用是为以居住为主的活动提供遮风避雨的保护。而文明的发展逻辑总是物质欲求催动精神欲求,而后高扬后者。这直接注定了文明成熟之后建筑的保护功能与信仰、审美密不可分。中国传统营造首重“善”,即建筑的防护功能与“阴阳五行”“礼”和“美”等精神需求的完美结合。换言之,“善”亦须依托丰富至美的建筑形式。从现存资料看,历代匠师和文人并不太注重对建筑形式美的分析和阐述——这当然与传统营造不重文字、只重经验有关——但我们仍能透过一些诗赋和建筑遗产领略传统建筑的美学价值。

形式美的中心——“形式”在古文中多作“形”或“象”,是直观的视觉信息。它本没有任何语义,只是感觉的实在现象。“作为感觉现象的形式,是对立于内容(语义)的概念,相对于审美对象之精神观念来说,它意味着感觉的所有实在方面”[1]211。如不注入语义,形式乍看之下只是人眼中毫无生机的投影。但事实上,即使观者不了解形式背后的语义,某些形式本身确能直接激发观者的情感愉悦。

二、中国传统建筑形式的美学特质

最突出的建筑形式,首先是几何构图,其次是空间和装饰形式。当人俯瞰建筑群时,建筑群的平面几何构图,是建筑予人的最宏大、最直接的视觉感受;当人面对建筑时,建筑立面的几何投影,能引发最直接的视觉压力。有了这些感受和压力,建筑空间才可能具备形式美。建筑的几何构图所具备的形式美,对于现代的形式主义美学家而言,就是建筑最纯粹最基本的艺术价值。相比之下,装饰的艺术价值被现代建筑师轻视和负面化,极端者如“装饰即罪恶”之类的激进派。现代美学的形式主义学派基本“把美的根据归结于作为这些要素(感觉要素)结合关系的抽象的形式……通常还是认为形式美在于现象形态的统一和秩序”[1]211。这意味着他们将形式看作审美的终极追求,将形式感作为包括建筑在内的广义艺术品的本质。康德将审美判断确定为“先天的、普遍的、必然的判断”[2]。此审美判断主要指向针对形式的判断。形式主义美学家克莱夫·贝尔(Clive Bell)将形式感定义为“人类与生俱来的感知能力,但会受到后天教育的改造”[3]。按此逻辑,人脑中必然存在一系列针对空间构图形式的先天的稳定的情感反应,其中引起不愉快情感的形式是“丑”的形式,而引发愉悦的形式就是“美”的形式[4]。这样就形成一系列比较稳定的美感机制,并因此在深层意识中积淀了一系列“美的形式原理”。当空间构图与人脑中“美的形式原理”之间具备了移情所需的相似性时,它们必定会触动人心,然后引发原始的情感冲动,而且在人心中灌输相应的情感愉悦。这就是针对建筑的几何构图的审美移情过程。

贝尔对形式感的定义突出了形式感的先天性和共性,也肯定了它在后天发展的可能。针对抽象形式的审美反应开始是直接的本能反应,后来可能会受审美经验的影响而变化。就此而言,形式感是先天本能反应和后天经验相互作用的产物。它直接而简单,是视觉的直白。众多艺术史研究成果也显示,同一族群在潜意识中往往具备共性的形式认知规律,在视觉形式中往往有美丑之辨的共性标准。而这些共性标准,最终经过历代创造者的筛选、总结,大多演变成了形式美学原理。就中国传统建筑而言,除了首要的信仰、礼制,形式美学原理也在一定程度上影响了营造者对建筑构图的选择——即以方圆、对称和重复的形式来统筹建筑空间,尽管中国历代营造文献中所涉理论不太丰足。①中国古代文献中总结、描述、规范营造形式者并不少,但具体论及形式的美学原理者却不多。稍有涉及美学原理者,多为文人著述,如《园冶》《闲情偶寄》等;现代的理论家、史学家如梁思成先生才开始对传统建筑的形式理论展开系统的总结和分析。虽然如此,但可以肯定的是,这些形式的确让后世体验到了最大的审美享受。值得注意的是,越高贵的建筑——尤以宗庙、祭坛为典型——往往会以最完满的构图形式出现。

三、平立面:方矩圆规

1970年,心理学家格蕾斯·布洛迪(Grace F.Brody)做过一个儿童审美心理试验:她随机抽取了500多名5—7岁的儿童,向他们展示完整规则形、不完整规则形和不规则形,然后让他们找出“更美”的形式。不出所料,几乎所有试验对象都选择了完整规则形[5]。人类学家利奇(E·R·Leach)在《文化与交流》中写道:“在自然与人类文化之间的对比当中,存在显著的区别,即我们肉眼所能看见的原始的自然是由无数的无秩序的曲线混杂在一起的。在这样的自然中没有笔直伸展的线,也不存在有任何种类的规则性几何图形。但是文化这种由人类创造并发展起来的世界,却到处都含有直线、矩形、三角形、圆形等各种各样有规则的形态”[6]。

完整规则形(以下简称“规则形”)为何能成为人的本能选择?这首先在于它们是最有利于规范施工的形式,其次才因为它们最符合视觉心理要求。因为规则形中线与线的结合关系具备了明确的秩序,从而有别于不规则形的无序性。此外,自然界出现的形体多是不规则形,而规则形多出自人工。人工产生的规则形,使人造物(包括建筑)从自然背景下明确分离出来,成为独立于自然的存在。易中天在《艺术人类学》中,就将艺术起源归于人类的自我确认心理(此处“艺术”乃广义概念,已包含建筑):“人类通过自已所创造的外物形式,来实现对自身价值的确认”[7]。以规则形构建建筑,让建筑这一外物形式的人工痕迹完全突出于自然背景之上,有利于彰显人的价值,同时引发包括自我满足感在内的心理快感。②当然,严格而言,自我满足感与审美快感有很大的区别。但它们却都混杂在这一系列的心理快感之内。

在所有规则形中,方形与圆形是最单纯和最普遍的。世界上众多宗教都曾选择圆形作为其象征图式或象征图式的基本框架,如佛教以○(圆相)为标宗,道家与周易则有太极图,伊斯兰与基督教则将圆形广泛用于祭坛、装饰和穹顶形式中。“柏拉图在他的对话篇《菲利布斯篇》中写道,世界上最美的图案,就是用圆规和矩尺绘制的图案……在西方,圆也就是圆规起有主要作用,神就是手执圆规的宇宙建筑师”[8]。中国古代创世神话中,始祖伏羲持规(代表正圆),女娲持矩(代表方形),与西方信仰倒也相合。方形与圆形,当然也出现在大量建筑空间的平立面构图中——如《鲁灵光殿赋》中的“规矩应天”。

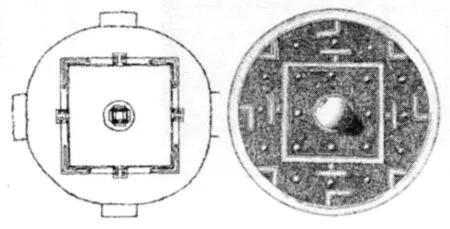

从中国传统器物到传统建筑(尤其是高等级建筑平面)都大量采用了方、圆形构图(见图1),最典型者当数天坛与地坛(见图2)。它们明确彰显了这两种基本规则形在宇宙图式中的统率作用和不可撼动的地位。天坛和地坛的平面源自“天圆地方”和阴阳相生相克的观念。按《周髀算经》:“方属地,圆属天,天圆地方……物有圆方,数有奇耦。天动为圆,其数奇。地静为方,其数耦。此配阴阳之义。”[9]11

图1 王莽的明堂平面与汉兽文镜[8]11

图2 天坛的平面构图[10]

就纯粹的视觉审美规律而言,方、圆这两种规则形具备最独特的视觉关系:它们由直线或弧线结合而成,成为有多个对称轴的对称形,也有最稳定最均衡的几何关系。因此它们能引发一种特殊的视觉感受——恒定感,即超越一般对称几何形的永恒的稳定感。它们一旦进入移情过程,就能让观者进入一种忘却时空的极端稳定状态,甚至能在人的心理上凝固时空,继而忘却时空,产生恒定的情感愉悦。其中,正圆及由它衍生出的球形往往比方形更受重视。因为它不仅能带出这种恒定的情感愉悦,而且还能让人联想到心理上的“完满”:因为它无论从哪方面看,都是绝对对称的;同时,它也是唯一一种未被线条分割的图形;它也能在周长最短的条件达到最大的面积……它无疑是最完美最独特的形体。[11]清代褚人获在其《坚瓠集》的卷一《赵歧解圆字》中曰:“惟圆则无障碍,故曰圆通;惟圆则无为缺,故曰圆满;惟圆其机尝活,变化出焉,故曰圆转,又曰圆融。”[12]历代形成的这种对圆形的信仰、审美崇拜,导致了圆形在建筑空间构图中的重要地位。《说文》:“圆,圜,全也。”王筠句读:“再言此者,言圆非与方对之圜,乃是圆全无缺陷也。”[13]当天被看作“神性之天” 时,它就是“无缺陷”的、完美的,因此以完美的圆形空间象征完美的天,故有天坛之“圆”;传统门窗也常用正圆,以框出完美的圆形空间。比如,古人爱在园林中用月亮门,其目的便是可以透过此门欣赏到正圆形的图景。而古代匠师在官式建筑中施以藻井,则塑造了一种球形或类球形的空间。东汉《鲁灵光殿赋》中还有“圆渊方井”的记述。

正因圆形在视觉上表现出的完整性,人们亦获得了一种心理的完整。“它(圆形)从各个方面表示了心灵的完整性,并且包括人类和整个自然界的关系。无论圆象征出现在原始人的太阳崇拜还是现代宗教里,在神话或梦里,在西藏僧侣绘制的‘曼陀罗’或城市平面图里,以及在早期天文学家的天体概念里等等,它总是指出生命最重要的方面——根本的统一”[14]20。禅宗绘画也常出现圆的母题。在谈到著名禅宗大师桑给创作的《圆》的画时,另一禅宗大师说:“在禅宗一派,圆形代表启蒙。它象征人类的至善至美”[14]30。

而方形的视觉特性除了稳定感,还与人性相合。《管子·形势解》:“人主身行方正……行发於身而为天下法式者,人唯恐其不复行也。”[15]《周髀算经》又曰:“圆出於方,方出於矩”。汉代赵爽注解:“圆规之数,理之以方;方,周匝也。方正之物,出之以矩; 矩,广长也”[9]15。中国人为人处世讲“规矩”,意合方圆也。

四、对称与重复

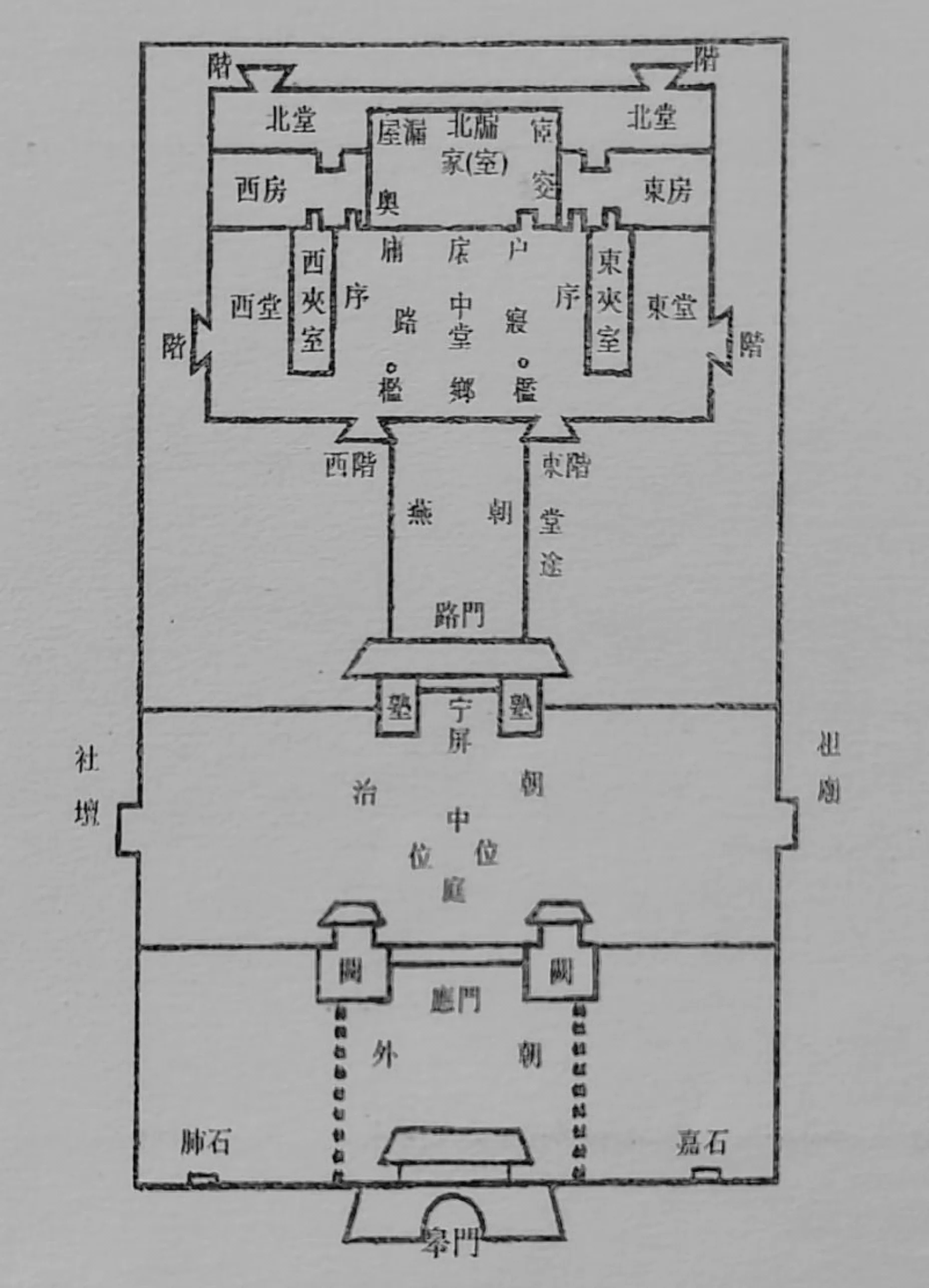

古希腊哲学家普罗塔哥拉曾说:“人是世间万物的尺度”。人体本身就是一个轴对称形式,当人类将自身的比例关系投射到建筑中时,对称的构图形式就一直引领着建筑空间。前文所述的方圆是最标准的对称,除此之外还有建筑空间布局的更复杂的对称。中国传统建筑乃至城乡聚落的平面构图,基本是以一条或多条空间轴线为统率,在轴线两侧配置相同或相似的建筑或构件而形成的。《周礼·考工记》记述了营建国都的规制:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市”[16]。其中“左祖(祖庙或太庙)右社(社稷坛)”明确了宫室空间的左右对称关系(见图3)。而其他建筑的布置,也基本分为位于轴线中的正房与轴线两侧的左右对称的厢房,从而形成从平面到立面视角下的对称感。

图3 先秦宫室平面[17]

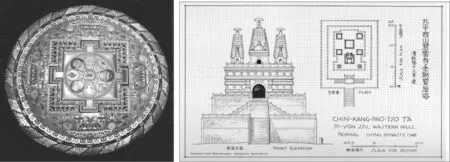

传统建筑的对称性还体现在象数体系中,比如传统象数体系常用于营造中的数字是“五”和“九”——分别源于《周易》的“五行”“九宫”。“五行”的平面布局突出了一个中心及围绕中心对称排列的“四方”,从而形成了具备两条轴线的对称式构图(见图4)。“九宫”则承载着更多内涵,在象数体系中更高贵、庄重。“九”既是最大的一位数,又是3的平方,又在平面上包含了“五” (在九宫格的四角各减一格,即构成“五”),也是将正方形以井字线拆分的结果。“‘九’一直是个魔数。……不同时代,不同文化,对‘九’这个数有着各种不同的、 无尽的联想意义”[14]35。《周礼》中理想化的王都空间在平面上就表现为九宫格的构图形式。

传统象数以奇数为“阳数”,偶数为“阴数”,因而先秦之后传统建筑逐渐以奇数开间替代偶数开间。如此一来,建筑立间构图便自然是完全对称的。①《道德经》开篇言及“三生万物”,传统建筑的正房开间便以“三”为始,以2为级差延展,直至11间。同时历代建筑群两侧的附属建筑均呈偶数排列,又强化了建筑空间的对称式均衡。这种平立面的对称性,容易造就稳定、庄重、严肃甚至壮丽的视觉感受。

中国传统建筑群的主流以院落为基本单位。一院是一“进”,多“进”院落纵向串联形成“路”,多“路”再横向组合形成完整的组群。多个组群既而形成街区、村落。所有院落单元在形体、结构、色彩方面大多具有一定程度的相同或相似性。它们之间建立了一种牢不可破的视觉联系——视觉重复性。它以整齐、连续、重复的体量,让人体验到强烈的秩序美感。秩序感,是人类审美心理的本能需求。其本源出自一种极其朴素的审美经验——即秩序能将审美主体从视觉的无序状态下解脱出来,使其在有序状态中体验到统一、协调、和谐的情感愉悦。[18]这一本能的审美需求,已在人类学界和艺术学界对各民族的工艺品和建筑空间的研究中得以证明。在建筑细节中,那些由重复样式所形成的连续图案(或图形阵列),比如瓦垄和斗拱形成的连续阵列,也构成了完全统一的空间秩序,增强了单体建筑的协调、和谐。清式建筑的斗拱已无结构意义,但匠师仍予以保留,且将其细化、小化。斗拱从此转化为装饰构件,以彰显建筑的等级以及和谐、协调和壮丽的秩序感。故宫诸大殿那些重复、繁丽的斗拱阵列的美学价值不言而喻,正是传统建筑美学的瑰宝之一。

图4 “曼陀罗”[19](左)与金刚宝座塔的对称式空间构图[20](右)

五、结 语

视觉逻辑,看似简单,却潜藏着深奥的变化。建筑的几何构图与美感的关系,是西方心理学界和美学界长期研究的课题。它最初成型于营造经验,后落实于典籍文字,再影响、指导着后世的匠师。而中国传统营造主要囿于文化水平普遍不高的工匠阶层,又未受掌握话语权的文人士大夫的充分重视,只能靠经验的代代相传,因而相关文本遗产有限。这就加大了本研究所涉的美学研究的难度,从而注定了文章有所局限。

上文所列的传统建筑形式分类,虽是形成传统建筑美感的主要表象,但未完全涵盖传统建筑形式美学。在传统建筑有限的形式表象中,仍有许多更深层的要素等待发掘。这一局限,同时也是未来研究的机遇和空间。

中国传统建筑美学,以独特的构图形式为基础。当然,构图只是表象,而非根源和内涵。对于后者的研究,则需要立足传统信仰、政治等多方面要素,在历史长河中深入挖掘方可定论。发掘和理清传统建筑形式美感要素,是当代建筑设计以及众多规划活动中吸取、延续传统文脉的重要一环,对于我国建筑文化乃至整体社会文明的血缘认同也效用非凡。在以前的设计实践中,很多失误就在于肤浅地套用传统装饰而忽视了根本的传统形式美学原理和信仰根源。因而,认知和传播后者,便是建筑学界乃至全社会纠偏归正的关捩之一。