中央苏区时期闽西客家革命歌曲的传播与影响

2021-06-10黄文杰

黄文杰

(集美大学 音乐学院,福建 厦门361021)

闽粤赣交界地区客家音乐的形式和内容极其丰富,客家山歌由于内容多取材于人们日常生产生活,在民间广为流传,形成了良好的客家山歌文化传统。20世纪20年代末,土地革命拉开序幕后,闽西客家地区以客家民歌为母本的客家革命歌曲应运而生,成为在中国共产党领导下的革命志士表达革命理想、宣传革命主张、坚定革命信念、统一革命思想、激励革命斗志的武器和工具。

在战争年代,革命志士如何在马克思主义文艺理论的指导下,以客家传统民歌为基础,编创宣传党的政策主张、唤醒民众、激励群众的客家革命歌曲?客家革命歌曲在革命斗争中发挥着什么样的作用?对于当下新时代中国特色社会主义建设有何积极意义?这些是值得思考和探讨的课题。笔者运用文献资料分析、综合分析及理论研究等方法,对与闽西客家革命歌曲相关的革命历史文献资料和曲谱资料进行例证分析,试图在梳理闽西客家传统民歌与闽西客家革命歌曲之间的内在理路关系的基础上对客家革命歌曲的传播和影响作进一步研究。

一、植根于民间传统的闽西客家革命歌曲

唐代以来,由于戍边、战乱和自然灾害等原因,中原移民不断南迁,中原文化、江淮文化、荆楚文化和闽越文化不断融合发展,使闽西呈现出独特的客家文化景观,构建了在中华文明宏大背景下的客家文化传统。闽西地区丰富的民间文化传统是一个融合了中原文化等多元文化的集合体,多元的民间信仰、丰富的民间曲艺、质朴的客家民歌、独特的客家舞蹈、神奇的客家建筑、崇文尚学的风气和多彩的民间习俗等客家文化传统在其文化内部不断焕发出“内生力”,形成了多姿多彩的客家民间传统。

客家民歌是客家文化中最有代表性的艺能,根据客家民歌的语言、用辞及音韵的研究,许多学者已经论证了客家民歌是客家族群在形成过程中多元文化融合的产物,具有悠久的历史。著名民俗学家钟敬文先生在20世纪20年代系统研究过客家民歌,通过比较研究,他认为客家山歌质朴、含蓄、委婉,在韵律上独具美感,“我们若把它用南北朝的歌谣来打譬喻,那么,山歌是南方的清商曲——子夜歌、懊侬歌、读曲歌”[1]。双关语、赋比兴、叠字等手法的运用是客家传统民歌典型的特点,客家人民生性乐观豁达、勇于进取的精神在独具韵味的客家语言音调中得到充分展现。

植根于客家民间传统的客家民歌是闽西客家地区最喜闻乐见、最受群众欢迎也是最具影响力的文艺形式,张鼎丞、邓子恢、阮山、范乐春等一批具有文艺特长的革命志士将其与革命形势和政治形式相结合。善于编创革命山歌进行革命宣传的苏区领导人邓子恢、擅长写诗歌并将诗歌与山歌结合的阮山等,创编出上百首具有广泛影响力的革命歌曲,如《救穷歌》《扩大红军歌》《十劝亲郎革命歌》《闽西革命曲》等。他们创造性地以具有中高音区、窄音域、窄音列,四度框架为主,跳进和临音级进的传统客家山歌音调为基础,创编具有时代性、战斗性的闽西客家革命歌曲,如长汀革命山歌《风吹竹叶》、宁化革命歌曲《新打梭镖》、永定革命歌曲《就义歌》《要求出路须革命》、上杭革命歌曲《工农红军到古田》等,表达客家人民对改造社会的愿望,革命志士的革命理想、革命信念和救世情怀。其中在宁化流传的革命山歌《新打梭镖》 (见图1)极具代表性。《新打梭镖》是一首运用客家民歌音调创编的典型闽西客家革命歌曲,全曲仅用中高音区的小字2组的re音和小字1组的la音,形成四度跳进和同音反复的手法,衬词后倚音亦是四度跳进的小字二组的sol,音调简单,容易上口,易于传唱。

图1 宁化山歌《新打梭镖》

政治与文化有着必然的联系,马克思曾特别指出唤醒和表达工人阶级参加革命事业的歌曲的价值和意义,对震撼欧洲的西里西亚纺织工人的民歌《血腥的审判》给予高度的评价,认为这首歌是“一个大胆的战斗的号召”和“勇敢的战斗的呼声”,体现了无产阶级对资本家的控诉和革命的热情[2]。20世纪20年代末,正是在具有深厚民间传统的闽西土壤上,随着中国革命烽火的点燃,随着共产党人革命号角的吹响,根植于客家民间传统的闽西客家革命歌曲应运而生。这些数量众多的革命歌曲以其特有的情感真挚、质朴醇厚、比兴铺陈、绕绕韧韧的风格,为轰轰烈烈、艰苦卓绝的革命斗争起到了特殊的政治发动、推广宣传、认清形势、统一思想、激励斗志的重要作用,形成了土地革命时期闽西独特的革命文艺传统。

二、闽西客家民歌的“革命化”历程

闽西客家民歌虽然大部分内容是表现男女爱情的情歌,语言上直白质朴,曲调上也唱之朗朗,极易上口传唱,但具有强烈的摆脱羁绊和与命运抗争的意识,是客家人民内在生命活力的显性呈示,是客家人民爱、憎、情、愿的表达,是受到封建社会宗族势力压迫下的个体生命欲求的释放和迸发。

社会意识的觉醒总是在时代洪流的积蓄中迸发出来。1917年俄国十月革命的炮声唤醒了中国,为中国送来了马克思列宁主义,1919年的“五四”运动成为中国新文化运动的里程碑,中国共产党的成立开创了中国革命崭新的局面。在左翼进步思想的影响下,新思想、新观念和民主意识荡涤着中华古老的大地。在历史的洪流裹挟中,地处边远的闽西大地不可避免地受到冲击,历史在不声不响的脚步中前行,中国最伟大的革命的序幕在赣闽边区徐徐拉开。

1929年3月,毛泽东率领红四军击溃郭凤鸣部进入闽西长汀后,建立闽西第一个红色政权——长汀县临时革命委员会,闽西中央苏区开始创立。1930年3月闽西苏维埃政府在永定溪南成立,闽西在中国共产党的领导下轰轰烈烈地开展革命斗争。闽西中央苏区的文艺工作从部队开始,逐步形成了闽西苏区文艺的基本特征,即以马克思列宁主义文艺观为导向,以闽西苏区民间艺术为基础,在内容上大多以适应阶级斗争、革命斗争的政治需要为主题,发挥了政治动员、政策宣传、舆论引导和思想教育等强大的作用。

客家民歌语言朗朗上口、曲调简单易唱,表达着客家人民内心渴望和抗争的思想内涵,当革命的星星之火燃起在闽西大地之时,客家民歌与革命潮流相遇,迸发出火花,显示出很强的“通情达意”效应。在马列主义文艺观的指导下,既有极高政治理论水平又具有高度文艺素养的毛泽东、瞿秋白、杨尚昆、陈毅、邓子恢等极其重视文艺宣传和文化教育的作用,制定一系列苏区文艺大众化的政策和具体措施;具有专业素养的李伯钊、钱壮飞、沙可夫、胡底、危拱之、崔音波、何长工、阮山等一批共产党人积极响应、大胆实践,改造世代在闽西民间传唱、直接反映民间生活欢乐和疾苦的客家民歌,并在一定程度上对其雅化文人化,进步的知识分子与客家群众以客家民歌为载体形成“互为主体”的形态(见图2)。一大批革命文艺青年将革命思想和抗争意识融进客家民歌,与闽西具有客家民歌文化传统的客家群众形成“双主体”,充分调动客家群众的革命热情,使客家革命歌曲成为顺应时代发展需要并直接为政治宣传、军事斗争、文化教育服务的客家革命歌曲。

古田会议召开以后,在苏区中央的领导下,红军每到一处都要组织内部学唱和面向苏区群众教唱革命歌曲的活动,使革命歌曲的群众化、大众化方针得以广泛落实。歌曲以鞭挞旧社会、打土豪分田地、歌唱革命领袖、歌唱红色政权、瓦解敌人军心等为主要题材,其中有根据俄国歌曲旋律填词的,有根据学堂乐歌填词的,更多的则是以客家山歌曲调编配的革命歌曲,如《日头出来红彤彤》《新打梭镖》《风吹竹叶》《十二月革命歌》《鸡心岭上金灿灿》《十诉妇女困苦歌》等。以客家民歌音调改编的闽西客家革命歌曲旋律不复杂,音域在中高音区,有利于在群众之间传唱。以《天大事情妹敢当》 (见图3)为例,这首客家革命歌曲曲调来源于永定客家山歌,旋律传承了传统客家山歌四句七言的句法结构,前两句曲调为级进,后两句为sol—高音re的五度跳进和la—高音re的四度跳进,结束在sol音,并下滑延长,极具客家传统山歌的音调旋法特征。具有客家曲调特征的革命歌曲通过红军官兵的教唱和群众的口口相传,迅速在闽西群众中传唱开来。

闽西客家民歌在土地革命时期经历了“革命化”的过程,与红色戏剧、红色美术共同建构了苏区红色艺术文化,是延安文艺、解放区文艺和新中国文化事业的基石,在中国革命中起到了特殊的作用。

图2 客家革命歌曲“互为主体”形态图

图3 歌曲《天大事情妹敢当》

三、闽西客家革命歌曲的题材与传播

土地革命时期,闽西客家革命歌曲的迅速传播与其题材类型有着直接的关联。据笔者搜集的360余首曲谱资料,闽西革命歌曲题材大致分为六大类:(1)歌颂共产党、歌颂领袖、歌颂红军。如长汀的《感谢恩人毛泽东》、漳平的《跟着委员毛泽东》、连城的《盼来红军己巳年》等。(2)控诉旧社会阶级压迫和苦难生活。如永定的《黄连树上结苦瓜》、龙岩的《天下土豪最恶心》等。(3)反映红军精神风貌、鼓舞红军斗志。如上杭的《打破铁上杭》《工农红军到古田》。(4)宣传革命主张和打倒国民党军阀统治。如永安的《要求解放须革命》等。(5)表现战士和群众革命英雄主义类,如长汀的《红军战士逞英豪》、武平的《唔怕白鬼来烧楼》等。(6)反映苏区人民新生活。如清流的《韭菜开花》、武平的《穷人翻身乐融融》等。

闽西客家革命歌曲,除了部分借用外国歌曲和外来曲调改编而来的外,很多都可以从传统客家民歌中找到其音乐元素。例如:《一棵腊梅千朵花》曲调来源于龙岩山歌《一冈过了又一冈》,《天下最恶土豪心》曲调来源于龙岩山歌《高山上一支旗》,《山歌唱来闹连连》曲调纯四度跳进运用可以从长汀山歌《风吹竹叶》和宁化山歌《新打梭镖》中找到其音源,连城革命歌谣《十送郎当红军》运用旧时《姐探郎》的曲调改编而成,等等。

客家民歌的广泛群众基础是闽西客家革命歌曲得以迅速普及的重要前提。中华苏维埃临时中央政府的文艺政策、文艺宣传措施,中央苏区领导人的身体力行,众多文艺人才的积极参与和人民群众的热情支持,使得客家民歌在不改变其隐形结构的状态下,改变传统口口相传的传播路径,同中国革命的政治意图相契合,呈现出高度的组织化推动和显著的大众化、群众化效应。

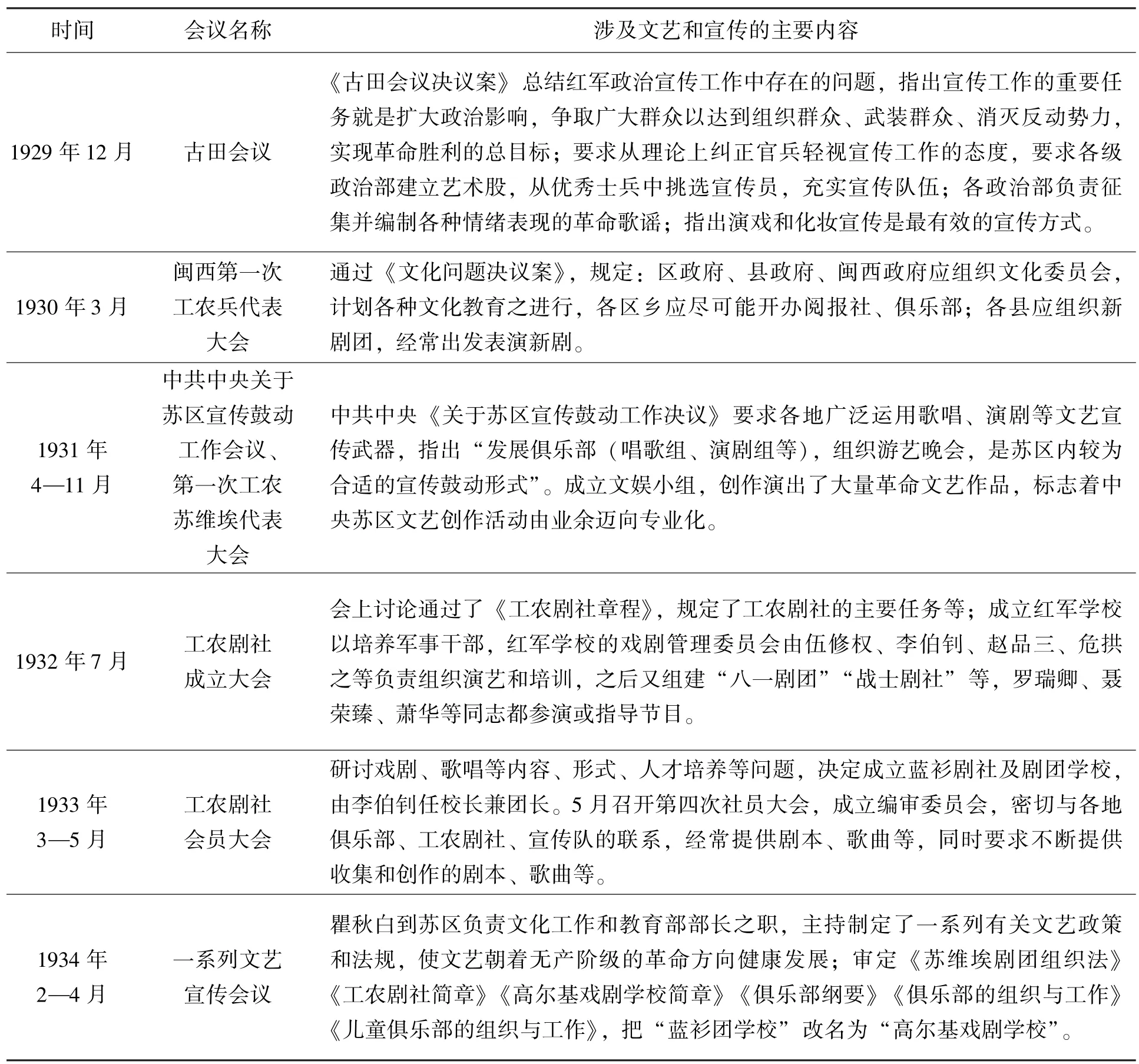

(一)高度的组织化推动

早在1928年,邓子恢、张鼎丞、阮山等人就开始把客家山歌改编为革命歌曲,如《工农歌》《救穷歌》《土豪歌》《革命道路要认清》《扩大红军》等歌曲,中共闽西特委宣传部长邓子恢被亲切地称为“山歌部长”[3]41。1929年3月,率领红四军进入闽西后,毛泽东极其重视调查研究工作,每到一地首先就对各阶层开展社会调查,根据社会调查的结果制定符合实际需要的各项政策和措施,著名的《关心群众生活,注意工作方法》《长冈乡调查》《才溪乡调查》就是在这一时期撰写的。正因为如此,闽西中央苏区的文艺工作和宣传政策始终能够坚持马列主义文艺观和闽西社会实际相结合的方向。1929年12月底,古田会议召开,《古田会议决议》 (以下简称《决议》)深刻地阐述了红军宣传工作的重要性,毛泽东对红军的政治宣传工作作了分析和总结,为加强文艺宣传工作指明了方向,《决议》指出:“红军宣传工作的任务,就是扩大政治影响争取广大群众”,文艺是“最具体和最有效的宣传方法”,“要重视运用文艺的形式,要把各级政治部的艺术股充实起来,开展演剧、打花鼓、出板报、收集和编写革命歌谣等活动”[4]259-262。《决议》 通知下达后,部队各级党组织和地方进步组织都把文艺宣传作为重要的工作,各级文艺管理部门和文艺团体、学校、俱乐部逐步建立健全。作为政治领袖人物的毛泽东、张闻天、瞿秋白、杨尚昆、邓子恢等参与制定政策,指导具体的文化文艺运动,有力地推动客家革命歌曲在群众中广泛传唱。通过对闽西中央苏区时期涉及文艺政策和宣传工作的主要会议或文件进行梳理(见表1),文艺宣传工作在中央苏区受到高度重视,对闽西客家革命歌曲的传播起到高度的组织化推动作用。

从表1可见,从1929年12月古田会议召开到1934年10月闽西红军开始长征,中国共产党及其领导下的中央苏区和红军部队,在各时期召开了多次会议,以会议决议或文件形式,以高度组织化的策略,有效地推动苏区文艺和宣传工作的开展。闽西客家革命歌曲在政策支持的强力保障下,发挥了高度的效能,在闽西劳苦大众文化程度较低、对革命和红军认知度不高的现实条件下,把革命目的、政治意图、斗争策略等通过一首首革命山歌传达到普通群众中,有效地起到“表情达意”的功能,高度组织化成为闽西苏区文艺宣传最重要的特征。

表1 中央苏区时期涉及文艺政策和宣传工作的主要会议或文件① 本表根据刘云《中央苏区革命文化活动概述》一文整理。[3]31-55

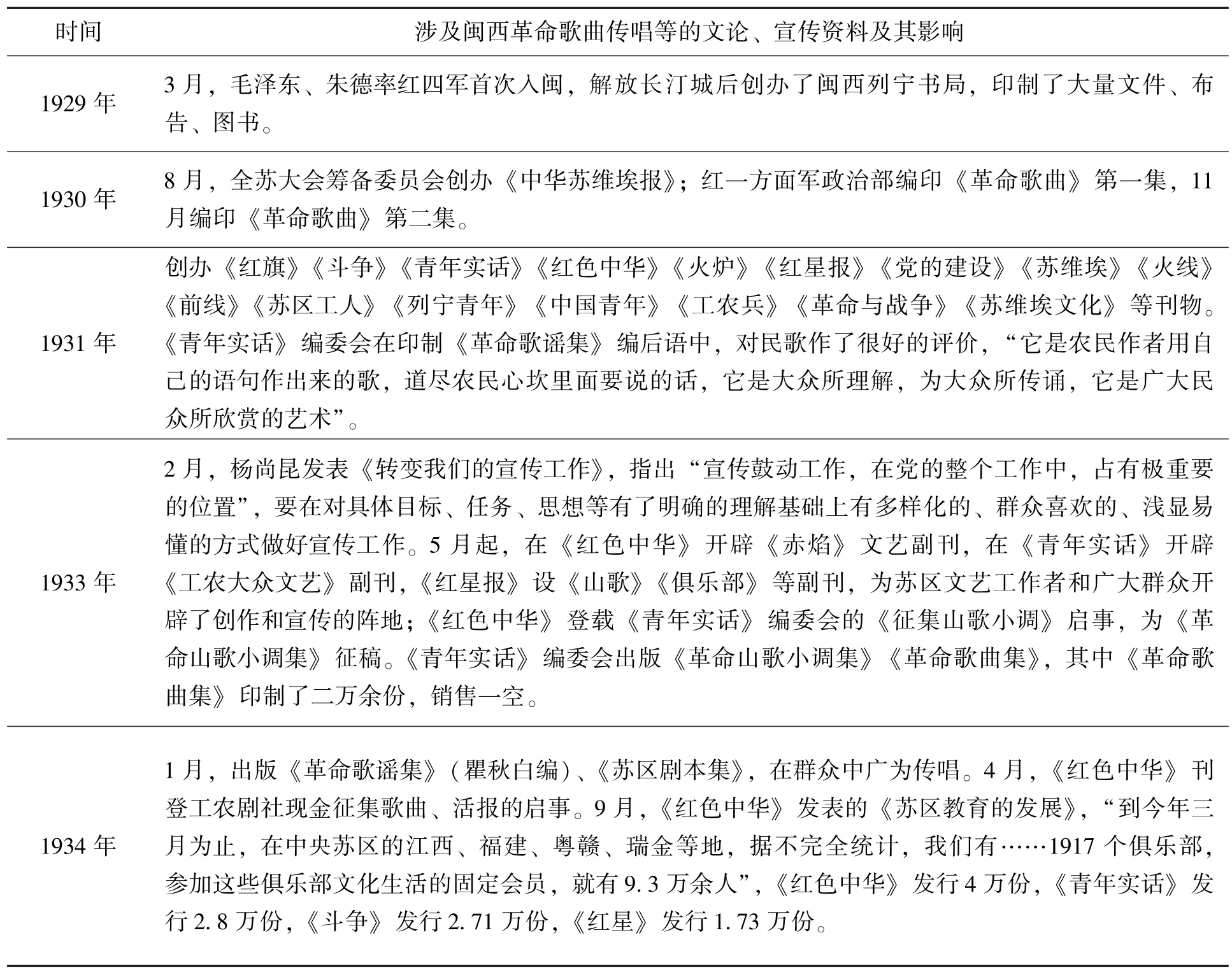

(二)显著的大众化、群众化效应

在闽西苏区并不广阔的土地上,具有崭新观念的文艺知识青年,创新地以新文化的思维将具有客家地域特色的闽西民歌在革命斗争运动中高度组织化地为革命服务,使之成为新思想、新斗争、新革命的传媒载体,在艺术审美上使草根的山歌成为具有新文化特质的俗雅化革命歌曲,呈现出显著的大众化、群众化效应,是中国近现代文化史上马克思主义传播和马克思文艺理论传播具有创造性的实践。

1931年以来,李伯钊、沙可夫等一批进步文艺知识青年相继来到闽西苏区。1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会召开,选举产生了中华苏维埃共和国临时中央政府,负责宣传工作的张闻天、杨尚昆等领导人直接参与中央工农剧社、蓝衫团等各种社团的建立和活动;1934年1月,马克思主义理论家和文学家瞿秋白来到中央苏区,担任临时中央政府教育部部长兼艺术局局长和《红色中华》主编等职,亲自审定了剧团、学校的简章,主持制定了一系列中央苏区政府的文艺政策和法规,提出了文艺应当面向劳苦大众的“大众文艺”运动方向。瞿秋白对歌词的通俗化、民歌的搜集等作了指示,“通俗的歌词对群众教育作用大,没有人写谱,就照民歌曲谱填词,好听、好唱,群众熟悉,马上能流传,比创作曲子还好些”[5],他还借鉴客家民间曲调创作了《十月革命调》《苏维埃歌》《五更调》《苏维埃新山歌》等革命歌曲。

表2 闽西苏区涉及闽西革命歌曲传唱等的文论和宣传资料① 本表整理自刘云《中央苏区革命文化活动概述》一文。[3]31-55

从表2对中央苏区时期涉及闽西革命歌曲传唱的文论和宣传资料的梳理可见,闽西中央苏区的革命歌谣运动扎根于劳苦大众喜闻乐见的民间音乐,是具有广泛群众基础和广泛鼓动效应的革命文艺运动。闽西客家革命歌曲传达的是中国共产党顺应民意、改变劳苦大众悲惨命运、以团结抗争的手段追求平等自由最终实现社会公平理想的政治意图,内容本身具有草根民众基础,应运而生的客家革命歌曲天然地具有亲民性。在一系列有效政策的推动和革命文艺志士的亲力亲为下,其大众化、群众化的效应自然而然地生发出来,成为宣传马克思主义政党的政治意识形态和社会变革的有效文艺工具,是民间文艺在传播方式和传播路径的一次伟大实践。

四、客家革命歌曲在闽西传播的影响

中央苏区客家革命歌曲的发轫与传播是在中国近代革命运动背景下的革命文艺运动,是中国共产党领导下的先进思想和先进文化的组织传播、大众传播。“没有人类传播活动的维系,各种社会关系无法建立起来,正是有了以劳动为基础的传播活动,它将众多个体联系起来,把分散的活动整合起来,将‘无声世界’与‘无关的世界’的意义展示出来,从而激活人类的意义及思想关系,建构起人类活动的‘社会性’关系……”[6]在世代以农耕为基础的闽西传统社会,客家民歌是在特定场域下的地域文化,其传播局限于民间自发性的个性情感抒发。苏维埃革命浪潮席卷而来的时候,在革命领导者及其组织将个体、各种社会关系和分散的活动整合起来,赋予民歌以新的内容和生命,一种以文艺为纽带的新型社会关系建立起来。闽西的革命歌谣演唱传播以通俗、轻松、自由的形式激活了革命志士与群众之间、群众与群众之间的联系,在这传播过程中,新的知识、思想、观念、价值、行为生发出来,成为社会变革的熊熊烈火,推动着中国革命的发展。

革命歌曲在特定场域下的传播对革命事业的推动作用是显著而有效的,这一点在发动群众、争取群众支持的歌谣运动中有明显的例证。为了配合红军在部队和群众中开展歌咏活动,红一方面军政治部印制了《革命歌曲》第一集、第二集;《红色中华》登载《征集山歌小调》启事、刊登工农剧社征集歌曲、活报的启事。[3]41在扩大红军的宣传中,创作上演《送郎当红军》《欢送哥哥上前线》《扩大红军》等歌曲,往往在演出现场许多男女青年当即报名参加红军。仅1933年5月中央苏区就有2万名群众加入红军,1934年五六月又扩大红军5万余名,长征出发前还增加了近2万名新战士,革命文艺宣传为红军的发展壮大起到了很好的组织发动效果。[4]97苏区的革命歌谣推广宣传运动是中国历史上第一次以马列主义文艺观为思想武器开展的广泛深入的群众文化艺术运动高潮,对延安文艺运动、解放后的文艺方针政策的制定都有着积极而深远的影响。

“在一定条件下,思想决定行为,理论决定实践,思想传播的结果必然体现在物质世界的改造方面,这是传播的最终目的之所在”。[7]119在闽西苏维埃革命的特定历史时期,社会革命的领导者——苏维埃中央政府及红军部队——以马列主义文艺观为指导的苏区文艺运动和实践开创了运用根植于民间传统的客家民歌并赋予其新的生命力和使命,以客家民间曲调为主或以之为基础,采用“旧瓶装新酒”“旧酒换新瓶”等手法,并不破坏其内在隐形结构而改编成大量闽西客家革命歌曲。

在中央苏区的土地革命斗争中,中国共产党领导下的传播主体有目的、有意识地将政治立场、价值取向及对真善美的基本态度以强有力的组织传播、大众传播等形式推进。客家山歌音调被文人化、政治化,以更加具有时政性的“通情达意”之效果,使传统的口口相传转变为组织化、大众化的传播。以客家群众为主的社会主体意识被唤醒,社会主体的本质力量得以激发,社会变革的精神和动力得以凝聚,从而推动中国革命走向胜利。

五、穿越时空的文化记忆和历史回响

20世纪30年代前后,在中国共产党领导下的闽西苏区轰轰烈烈的民族解放运动中生发出的脍炙人口、激动人心、经久不衰的闽西革命歌曲成为那段“激情燃烧的岁月”的真实写照。在火热的闽西革命战争年代,许多难忘的历史、人物、事件,充满革命豪情和革命浪漫主义的精神气概,藉由闽西客家革命歌曲响彻了中华大地,成为中国人民争取民族独立、争取人民解放的文化记忆和历史回响。

毛泽东同志在总结马克思主义文艺理论时曾经说:“一定的文化是一定社会的政治和经济的反映,又给予伟大影响和作用于一定的社会的政治和经济;而经济是基础,政治则是经济的集中表现,这是我们对于文化和战争、阶级的关系及政治和经济的关系的基本观点,那么,一定形态的政治和经济是首先决定那一定形态的文化的;然后,那一定形态的文化又给予影响和作用于一定形态的政治和经济”[8]。在闽西苏维埃革命时期,新生的苏维埃政权与国民党及军阀进行的是你死我活的斗争,其实质是无产阶级领导下依靠农民的革命运动。毛泽东认识到要夺取胜利必须在无产阶级领导下取得广大农民的支持。为了能够争取到最大化的资源,文艺成为一种重要的宣传手段,而农民思想文化上的转变是关键,这就让共产党人把马克思主义的推广和社会意识形态的扭转作为极其重要的工作。在当时地处偏远的闽西山区尚未完全感受到“五四”运动和马克思主义传播的温度时,处于社会底层的农民对此是陌生甚至是抵触的,通俗易懂的标语、口号、画报、漫画、歌谣、戏剧等文艺形式最能发挥有效的作用,流传久远广泛且妇孺熟谙的客家民歌是最能打动闽西人民人心的语言,也是最能发挥宣传能效的艺术形式。

客家民歌改编为革命歌曲后隐藏于其中的曲调结构并没有陡然的变化,仍然是客家群众熟悉的曲调,而歌词和情境的改变却使其具有了强大的政治动员和意识形态影响力。客家革命歌曲是作为政治宣传工具而为革命服务,具有显著的战时功用价值特征,也正是革命歌曲和其他苏区文艺的勃兴使得中国共产党领导下的闽西革命运动呈现出色彩斑斓的艺术之光。在艺术光芒照耀下的革命志士们以民歌为号角,带领成千上万的闽西客家子弟前仆后继投身于革命洪流,最终取得了中国革命的伟大胜利。在马克思主义文艺理论指导下的闽西苏区文艺实践对延安文化运动、建国后的文艺发展政策、新时代中国特色社会主义文化建设都具有参考价值和意义。如何深化对中华传统文化的理解,深入挖掘民歌的内在生命力,激发传统赋予我们的驱动力,需要我们在继承中不断探索发展。