国家重点生态功能区植被覆盖度变化及其对地形因子的响应

——以湖北省长阳县为例

2021-06-10潘方杰王宏志宋明洁

潘方杰,王宏志,冯 兵,宋明洁,陈 安

(1.武汉工程大学管理学院,武汉 430205;2.华中师范大学城市与环境科学学院,武汉 430079;3.华中师范大学公共管理学院,武汉 430079;4.宜昌市环境保护研究所,湖北 宜昌 443000)

植被对区域生态系统环境变化具有重要指示作用,目前通过分析植被类型、数量及质量的演化进而衡量生态系统变化成为诸多学者关注的重点问题之一[1-2].植被覆盖度(FVC)作为衡量地表植被生长状况及生长活力的一个重要指标,在分析生态系统环境状况以及揭示其变化趋势方面有着比较广泛的应用[3];而通过遥感手段获取的归一化植被指数(NDVI)时常用来进行植被覆盖变化动态监测[4-5].近年来,诸多研究者借助于RS和GIS技术手段,对植被覆盖度时空演变特征及其影响因素进行了大量的研究,积累了丰富的研究成果:早期研究重点关注植被覆盖度提取方法的探索[6],其中像元二分模型在植被覆盖遥感估算中得到了广泛的应用[7];现阶段则更加关注植被覆盖度变化的影响因素分析,研究结果表明植被覆盖度变化与水热等气候因子[3,8-9]、高程坡度坡向等地形因子[10-12]及生态建设工程等人类活动因子[13-14]密切相关,而且通常是自然因素和人为因素共同作用的结果[1].其中,地形作为影响植被分布最基本的生境因子,通常会对气温、降水等气候因子以及人类的开发利用活动产生不同程度的作用[12],进而对植被空间分异及其变化产生影响.已有相关研究中,研究区域涉及省域[10]、市域[15]、流域[16]、黄土高原[17]、自然保护区[18]、地震灾区[19]、秦岭山地[11]、三峡库区[12]等,但整体上以大区域范围的宏观尺度研究为主,以国家重点生态功能区县域为对象的植被覆盖度变化及其对地形因子响应的微观尺度研究尚未出现.

长阳县属于国家重点生态功能区中三峡库区水土保持生态功能区、三峡库区生态屏障区,是湖北省唯一一个集“老、少、山、穷、库”于一体的国家扶贫开发工作重点县,同时还是第三批国家新型城镇化综合试点地区,因此,针对以往研究中较多关注大中尺度植被覆盖变化规律,本研究基于2000年-2015年的归一化植被指数(NDVI)数据,以国家重点生态功能区长阳县为案例区,根据像元二分模型法估算植被覆盖度信息,借助于偏差分析、变异系数分析、趋势分析、地形差异修正指数模型等方法,对植被覆盖度时空演变特征及其对地形因子的响应进行研究,探讨微观(县域)尺度下植被覆盖度的变化及其对地形因子响应,以期能够为该类型区植被恢复与保护以及生态环境科学管治提供一定的参考和借鉴,对于深入理解该类型区植被与人类活动的关系,揭示区域环境变迁,指导区域生态环境科学治理具有重要现实意义.

1 研究区概况

长阳土家族自治县(110°22′E~111°21′E,30°12′N~30°46′N)(简称“长阳县”)位于鄂西南武陵山区、清江中下游,国土面积约3 420 km2,辖8镇3乡,总人口约40万,2018年年底森林覆盖率达66%以上,城镇人均公共绿地面积10.71 m2.县域境内群山巍峨,沟壑交错,除清江及其支流的河谷地带有局部平原外,其余均在海拔600~2 300 m之间,素有“八山半水一分半田”之称[20].长阳县属亚热带大陆性夏热潮湿气候区,光照充足,热量丰富,年均降雨量1 366.2 mm,年均气温16.5℃,无霜期250~290 d;由于山高谷深,呈现出极为明显的垂直地域差异,构成了丰富多彩、相互交错的“立体型”多样性小气候.县域境内植物资源十分丰富,有各类植物1 400多种,其中国家珍稀濒危保护野生植物32种;自然植被以森林为主,从河谷到高山其分布具有明显的垂直分带性,低山河谷区植被以常绿阔叶混交林为主,中山区植被以常绿阔叶和针叶混交林为主,高山区植被以常绿阔叶、暗针叶混交林为主(图1).同时,长阳县属于三峡库区水土保持生态功能区重要组成部分,主导生态功能类型为水土保持,境内受到水土流失影响的面积约580.18 km2,其植被覆盖状况变化能够在很大程度上对土壤侵蚀和水土流失程度产生重要的影响.

图1 研究区行政区范围及植被类型Fig.1 The administrative area and vegetation types of study area

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源及预处理

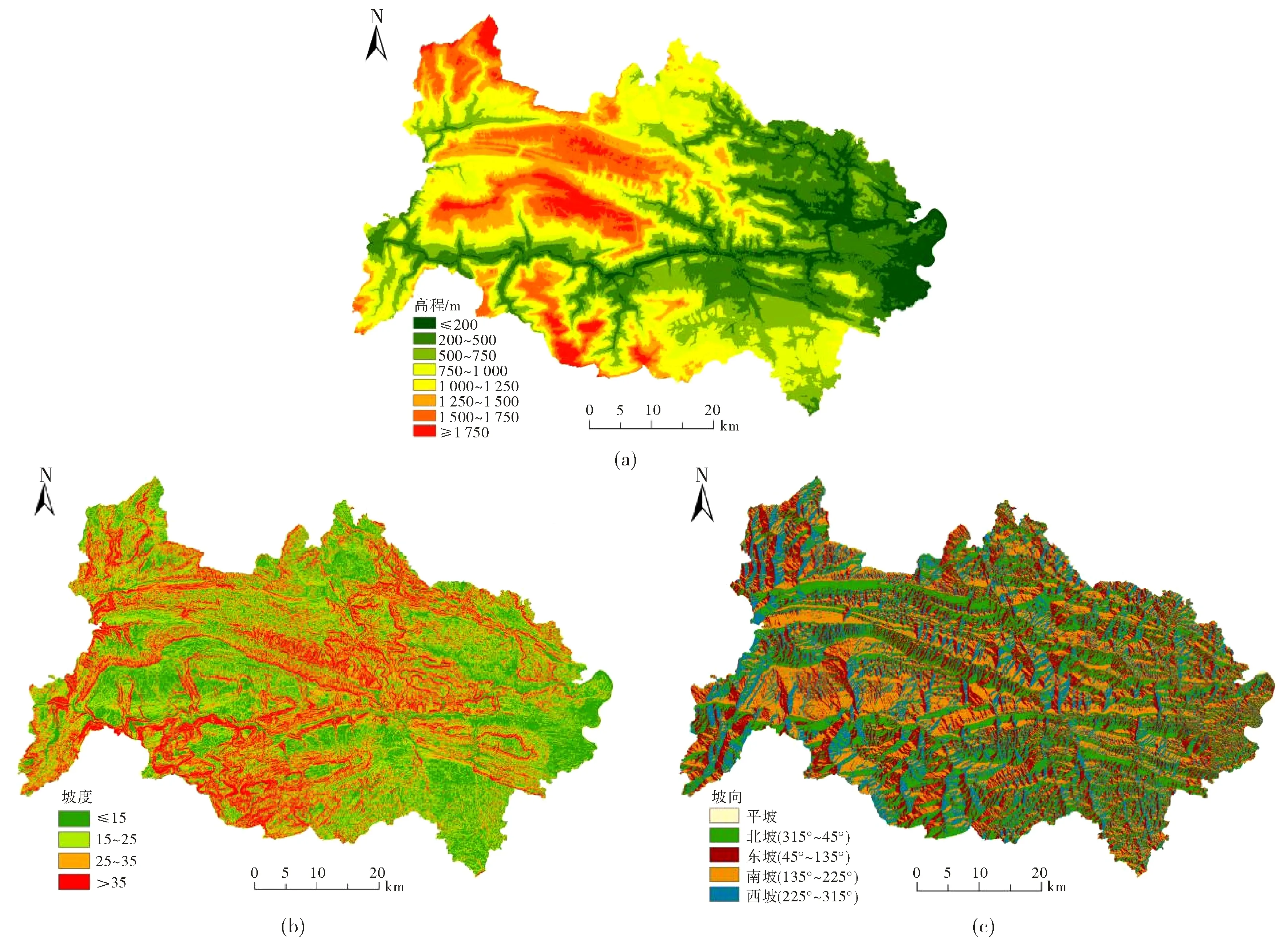

归一化植被指数(NDVI)数据来源于NASA提供的MODIS产品数据,选择2000年—2015年的MOD13Q1数据产品进行植被覆盖度变化研究;使用MRT软件将下载的数据转换为Tiff格式,并将投影转换为WGS84投影,采用最大值合成法(MVC)去除云和大气干扰以更好反映年植被覆盖状况及消除数据误差干扰[15],得到逐月NDVI,并进一步采用平均值法生成逐年NDVI数据;以长阳县矢量边界为掩膜经过裁剪处理,得到研究区范围的NDVI数据.长阳县行政区划矢量数据来源于当地自然资源和规划部门.30 m分辨率ASTER GDEM数据从地理空间数据云网站(http://www.gscloud.cn)下载,采用ArcGIS 10.3软件进行处理,使其空间分辨率统一到250 m.进一步以DEM数据为基础,分别提取出坡度和坡向数据,参考已有研究并结合研究区实际情况[10,12,20],分别对高程、坡度和坡向进行划分:根据研究区域构造溶蚀侵蚀丘陵区、低山区、中低山区、低中山区4种地貌成因和形态类型,进一步将高程划分为8个梯度带:<200 m,200~500 m,500~750 m,750~1 000 m,1 000~1 250 m,1 250~1 500 m,1 500~1 750 m,>1 750 m;根据提取出的长阳县坡度范围值(0°~71°),将坡度划分为4个梯度:0°~15°,15°~25°,25°~35°,>35°;而坡向则划分为平坡、东坡、南坡、西坡和北坡5种类型,长阳县高程、坡度和坡向划分及空间分布情况详见图2.

图2 长阳县地形因子分级图Fig.2 The topographic factor classification in Changyang County

2.2 研究方法

2.2.1 像元二分模型 本研究基于像元二分模型法反演植被覆盖度,假设每个像元的NDVI值可以由植被和土壤两部分组成,则计算公式为[11,21]:

(1)

式中,FVC为某一像元的植被覆盖度,NDVIsoil代表裸地或无植被覆盖区域的NDVI值,NDVIveg代表纯植被像元的NDVI值,阈值设定详见参考文献[18].

2.2.2 植被覆盖度演变分析方法 1)偏差分析反映了某一时段内植被覆盖度偏离多年植被覆盖度均值的程度,其值为正则表示高于多年平均水平,为负则表示低于多年平均水平,公式为[22]:

(2)

2)采用最小二乘法逐像元拟合植被覆盖度年际变化趋势分析,公式为[12,15]:

(3)

式中,Slope为多年植被覆盖度线性倾向值,fi为第i年的植被覆盖度值,i为年份所对应序号,n为研究期年数(n=16).同时,采用F检验对显著性大小进行检验[12],并进一步将其划分为植被改善型(Slope>0,α≤0.01)、植被稳定型(α>0.01)和植被退化型(Slope<0,α≤0.01)三种类型.本研究中变异系数(CV)计算公式详见参考文献[22].

2.2.3 地形差异修正指数模型 为进一步明确特定地形因子对植被覆盖度变化类型分布的影响,引入地形差异修正指数模型来阐明植被覆盖度变化对地形因子的响应,公式为[12,18]:

(4)

式中,Sie为研究区域i植被覆盖度变化类型在e地形条件下的面积;Si为研究区域i植被覆盖度变化类型的总面积;Se为研究区域e地形的总面积;S为研究区域总面积.当K>1时,表明该地形位是植被覆盖变化类型的优势地形位,且K值越大,优势程度越明显;K=1时,表示i植被覆盖变化类型在e地形分布平稳;K<1时,表示i植被覆盖变化类型在e地形非优势分布.

3 结果与分析

3.1 植被覆盖度年际动态变化

2000年—2015年长阳县年均植被覆盖度值统计结果显示(图3),植被覆盖度年均值变化范围为59.26%~74.71%,16年的平均值为66.22%;最大值出现在2008年,达到74.71%,超出平均值8.49%;最小值出现在2003年,植被覆盖度值为59.26%,低于平均值6.96%.2000年—2015年年均植被覆盖度整体上呈现出小幅度的波动增加趋势,很大程度上与该区域2000年以来先后实施的天然林资源保护工程、退耕还林还草工程、低产林改造工程等紧密相关.由于偏差分析能够较好地反映出研究时段内植被覆盖度偏离多年均值的程度,其值为正(负)则表示高(低)于多年平均水平.进一步采用偏差分析法,得到2000年—2015年各年植被覆盖度偏离多年平均水平的程度(图3).可见,植被覆盖度的偏差值呈现出较大的波动变化,2008年偏差值最大,表明其偏离平均水平程度最严重,其次为2003年,2000年和2015年偏差值也相对较大,偏差值较高的年份很大程度上与当年该区域气温、降雨量等因素密切相关.2011年偏差值最小,表明其偏离平均水平程度最低;16年间,共有7个年份高于多年植被覆盖度平均水平.

图3 2000年-2015年长阳县植被覆盖度年际变化及偏离度分析Fig.3 Interannual variation and deviation analysis of vegetation coverage from 2000 to 2015 in Changyang County

3.2 植被覆盖度空间格局特征

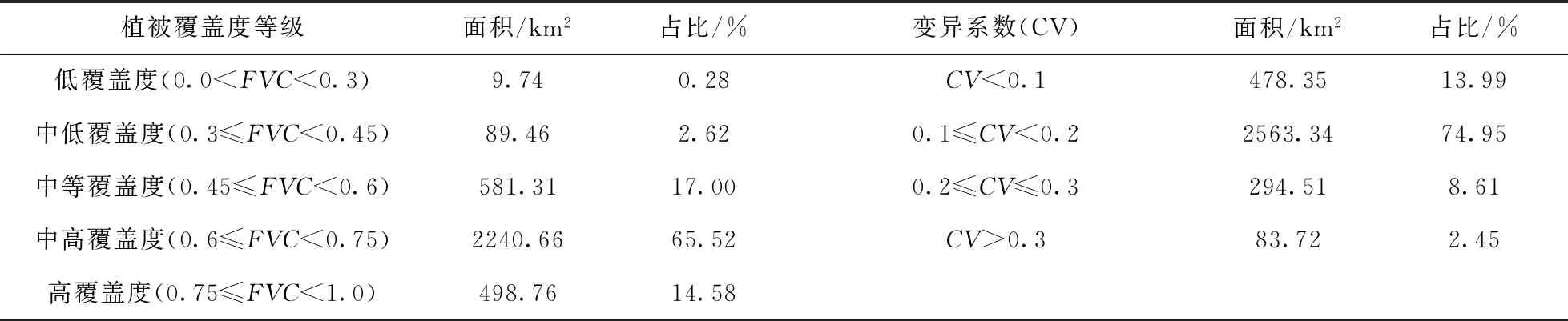

3.2.1 植被覆盖度等级空间分布 本研究采用ArcGIS 10.3软件中像元统计(Cell Statics)工具条,计算出研究区域16年的植被覆盖度均值空间分布情况,并将其划分为低覆盖度(0~0.3)、中低覆盖度(0.3~0.45)、中等覆盖度(0.45~0.6)、中高覆盖度(0.6~0.75)和高覆盖度(0.75~1)5个等级(详见图4(a)),进一步统计出研究区不同等级植被覆盖度面积及所占比例(详见表1).由表1可见,长阳县中高覆盖度面积最大,占绝对主体地位;中高覆盖度及其以上等级总面积合计占研究区总面积80%以上,反映出研究区域植被覆盖度整体上处于较高水平.从空间分布来看,长阳县植被覆盖度空间分布格局与县域自然条件禀赋以及人类开发利用活动空间特征基本保持一致.高覆盖度等级主要呈块状分布在县域南部,该区域省级及以上生态公益林广泛分布,湖北长阳崩尖子国家级自然保护区也分布在该区域,对于森林植被等的保护和管理较为严格,开发利用活动受到严格约束,植被覆盖度最高;中等覆盖度等级主要分布于县域东部地势较为平坦、人口密度相对较高的龙舟坪镇和磨市镇大部分地区;中低覆盖度以及低覆盖度等级主要分布于火烧坪乡大部地区,以及龙舟坪镇和磨市镇少部分集镇建设区;而中高覆盖度等级分布最为广泛,在各乡镇均有不同程度分布,构成了县域植被覆盖度分布的主体.

3.2.2 植被覆盖度变异系数空间分布 从植被覆盖度变异系数(CV)计算结果来看(表1),长阳县平均CV值为0.14,其中CV值小于0.2的面积合计占研究区总面积的88.94%,整体上表明研究区域植被覆盖度变异程度较小.从空间分布来看(图4(b)),CV值介于0.2~0.3之间和大于0.3的区域分布相对较为集中,主要分布在龙舟坪镇东部、磨市镇东部、火烧坪乡北部以及龙舟坪镇、磨市镇和大堰乡三个乡镇交界的区域;而CV值小于0.1的区域分布较为零散,其分布区域均为长阳县省级及以上生态公益林分布区,植被覆盖度较为稳定,变异程度较小,能够在一定程度上反映出该区域生态系统质量稳定性状况良好.

图4 2000年-2015年长阳县年均植被覆盖度等级(a)和变异系数(b)Fig.4 The annual average vegetation coverage (a) and coefficient variation (b) from 2000 to 2015 in Changyang County

表1 2000年-2015年长阳县年均植被覆盖度等级和变异系数统计表Tab.1 Statistics of annual average vegetation coverage and coefficient variation from 2000 to 2015 in Changyang County

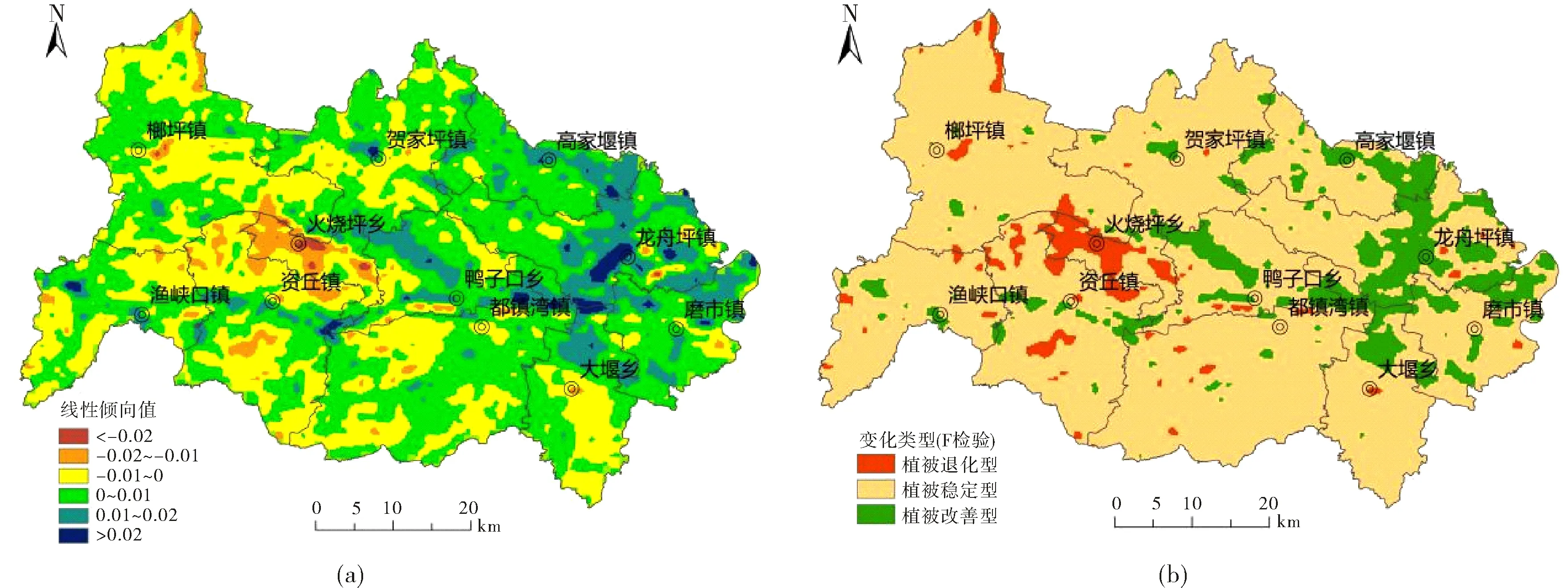

3.2.3 植被覆盖度变化类型分布特征 本研究通过趋势分析方法,对长阳县2000年—2015年植被覆盖度进行逐像元线性拟合,得到16年的植被覆盖度变化斜率值,如图5(a),并进一步采用F值检验对植被覆盖度变化情况进行类型划分,如图5(b),同时统计出各植被覆盖度变化类型面积占比.从长阳县植被覆盖度年际变化斜率空间分布图来看,Slope>0的区域主要分布于县域东部的高家堰镇、龙舟坪镇、磨市镇和鸭子口乡4个乡镇的大部分地区,以及都镇湾镇中东部和大堰乡北部,在研究期内该区域植被覆盖度呈上升趋势,植被质量有所改善.而Slope<0的区域主要分布在火烧坪乡、资丘镇和榔坪镇等乡镇,该区域植被覆盖度呈下降趋势,植被质量呈现出退化或减少趋势.同时,F检验结果表明,长阳县植被覆盖度绝大多数像元属于基本不变类型,即植被保持稳定性状况的部分占绝对主体地位,其面积占研究区总面积的82.84%,该植被覆盖度变化类型空间分布比较均衡,在各乡镇均有不同程度分布;植被改善型面积为446.98 km2,占研究区总面积的13.07%,主要分布在县域东部地势相对较为平坦的区域;而植被退化型面积为139.74 km2,占研究区总面积的4.08%,主要集中分布在县域西部的火烧坪乡及其周边地区,其他区域也有零星分布.整体上表明,作为国家重点生态功能区中三峡库区水土保持生态功能区的长阳县植被覆盖度较为稳定,绝大部分区域植被覆盖度变化不大、稳定性状况良好,能够在很大程度上对维护区域生态安全发挥重要作用.

图5 2000年-2015年长阳县植被覆盖度年际变化斜率(a)及变化类型划分(b)Fig.5 Slope of interannualvariation of vegetation coverage from 2000 to 2015 (a) and variation types(b)in Changyang County

3.3 植被覆盖度变化类型对地形因子的响应

进一步借助于地形差异修正指数模型,通过详细分析K值及不同地形条件下植被覆盖度变化类型面积占比,来探讨长阳县植被覆盖度变化类型在不同地形条件下的分异规律及其对地形因子的响应特征.

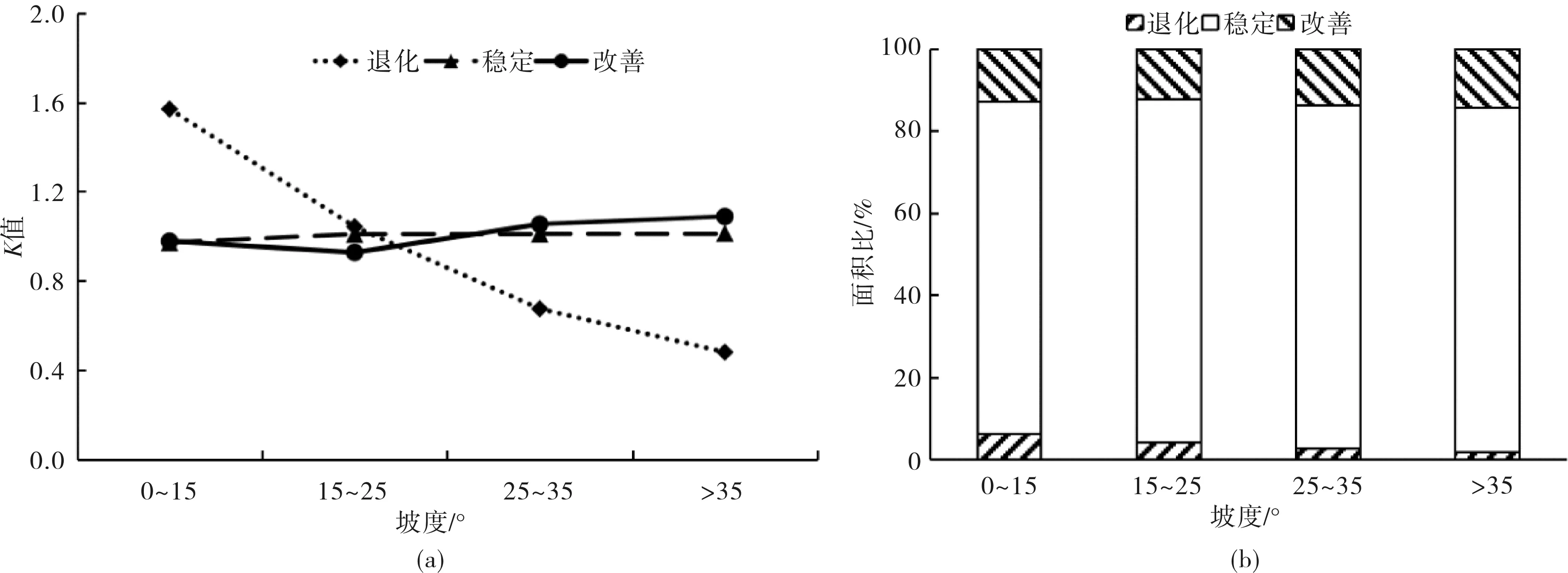

3.3.1 高程因子 海拔高度的变化是导致一定区域范围内植被呈现出垂直地带性变化规律的重要原因[23].从图6(a)长阳县植被覆盖度变化类型K值随高程梯度变化的趋势情况来看,植被覆盖度变化类型在不同高程梯度内存在较大差异,整体上表现出随着高程的升高植被退化型先缓慢减小后剧烈增加,植被稳定型先缓慢增加后逐步减少,植被改善型不断减少的趋势.具体来看,植被退化型在大于1 250 m的高程范围内为主导类型(1.67 图6 植被覆盖度变化类型在不同高程的K值(a)及面积占比(b)Fig.6 Area proportion (a) and K value (b) of vegetation coverage change types at different elevations 3.3.2 坡度因子 坡度能够在一定程度上对植被生长及分布产生影响[16].从图7(a)长阳县植被覆盖度变化类型的K值随坡度变化情况来看,坡度对植被退化类型分布的影响较大,整体上表现出随着坡度的增大植被退化型不断减少;而对植被稳定型和植被改善型的影响相对较小,随着坡度的增大植被稳定型缓慢增加,植被改善型先减少后增加.具体来看,植被退化型在0°~15°范围内优势程度最明显(K=1.57),在15°~25°范围内K值趋近于1(K=1.04),其分布趋于平稳,大于25°时无优势分布(K<1).植被稳定型和植被改善型在各坡度范围内均趋于平稳,K值均介于0.97~1.1之间,且随着坡度增大其值均呈缓慢增加趋势.从图7(b)不同坡度范围内植被覆盖度变化类型面积占比来看,研究区域不同坡度范围内均以植被稳定类型为主,其占比均高达80%以上,且随着坡度增加其面积占比整体上呈现出增大趋势,坡度大于35°时占比最高为83.85%.植被退化型面积占比随坡度增加不断降低,其在0°~15°坡度范围内占比最高为6.44%,坡度大于35°时占比最低仅为1.95%.植被改善型面积占比随坡度上升先减少后增加,在15°~25°范围内比例最低为12.11%,坡度大于35°时占比最高为14.20%.可见,由于坡度小于15°的区域地势较为平坦,人类生产生活活动剧烈,受人为干扰的影响该区域植被退化类型及占比优势明显,尤其是隔河岩、高坝洲库区由于移民毁林垦种,乱挖滥采,在一定程度上加剧了区域植被退化的程度;15°~25°时植被稳定型趋于平稳,同时也需要注意加强生态治理和生态修复,在尊重农民意愿的基础上实施非基本农田坡耕地退耕还林,防止出现植被退化现象;坡度大于25°时,农业生产等人类活动受限,植被生长所受影响相对较小,植被稳定型和改善型呈现出一定程度优势分布,应禁止在25°以上坡度地区新开垦耕地,已开垦的耕地要逐步退出. 图7 植被覆盖度变化类型在不同坡度的K值(a)及面积占比(b)Fig.7 Area proportion (a) and K value (b) of vegetation coverage change types at different slopes 3.3.3 坡向因子 坡向能够导致局部地区气候特征的差异,进而对植被的类型和分布产生一定程度的影响[24].从图8(a)长阳县植被覆盖度变化类型的K值随坡向变化情况来看,植被覆盖度变化类型在不同坡向上存在差异,整体上表现为当坡向由阴坡转向阳坡时,研究区域植被改善类型分布在一定程度上呈现出增加趋势,而植被稳定型分布则不同程度减少.具体来看,植被退化型在南坡分布占优势(K=1.17),在阴坡(北坡、东坡)非优势分布,在平坡上无分布;植被改善类型在平坡、东坡和南坡分布占优势,该类型在平坡区域优势最大(K=2.13),东坡和南坡优势稍弱(1.09 图8 植被覆盖度变化类型在不同坡向的K值(a)及面积占比(b)Fig.8 Area proportion (a) and K value (b) of vegetation coverage change types at different aspects 区域植被覆盖变化监测是研究资源环境承载力的基础,其对区域可持续发展至关重要.本研究以2000年—2015年的归一化植被指数(NDVI)数据为基础,通过估算植被覆盖度信息,并进一步借助于偏差分析、趋势分析、变异系数分析以及地形差异修正指数模型等方法,对国家重点生态功能区长阳县植被覆盖度变化特征及其对地形因子的响应进行研究,主要结论如下:1) 2000年—2015年植被覆盖度整体上处于较高水平,年均植被覆盖度呈现出小幅度的波动增加趋势,年均增长率为0.12%;高覆盖度和中高覆盖度等级总面积为2 739.42 km2,二者合计占研究区总面积80%以上,占绝对主体地位.2) 县域植被覆盖度变异程度总体上稳定,植被覆盖度稳定类型面积占研究区总面积的82.84%,植被改善型面积大于植被退化型,分别占研究区总面积的13.07%和4.08%,能够在很大程度上对维护区域生态安全发挥重要作用.3) 随着高程的升高植被退化型先缓慢减小后剧烈增加,在>1 250 m的范围内为主导类型;植被稳定型先缓慢增加后逐步减少,在500~1 750 m高程内优势分布明显;而植被改善型呈不断减少的趋势,仅在<500 m高程内呈优势分布.坡度对植被退化类型分布的影响较大,整体上表现出随着坡度的增大植被退化型不断减少,在0°~15°范围内优势程度最明显;对植被稳定型和改善型的影响相对较小,仅当坡度大于25°时植被稳定型和改善型呈现出一定程度的优势分布.不同坡向上植被变化显著,随着坡向由阴坡转向阳坡,植被改善型分布增加,而植被稳定型分布减少. 在全球气候变化的大背景下,陆地生态系统发生了显著变化,作为维护国家生态安全核心区域的重点生态功能区植被生境也在一定程度上发生了明显的变化.而地形(高程、坡度、坡向)作为影响植被生境分布最基本的因子,不仅会对气温、降水等自然因素产生作用,而且还会不同程度上通过影响人类活动对生态环境的干扰,进而作用于植被空间分异.因此,在区域植被保护与恢复以及生态工程建设和管理中应密切关注植被变化的地形效应,从而更有效地保护生态环境.虽然研究期内区域植被覆盖度整体上呈现出增加趋势,但局部地区退化现象依然严峻,这在很大程度上与区域土地利用开发方式及开发强度密切相关,如火烧坪乡大力发展的高山蔬菜产业等.研究区作为湖北省唯一一个集老、少、山、穷、库于一体的国家扶贫开发工作重点县和武陵山片区县,如何在保护好生态环境的基础上,探索出一条符合区域实际的生态产业化和产业生态化绿色发展道路,使绿水青山源源不断地带来金山银山,是我们未来研究中应进一步关注的重点内容.已有众多研究表明植被覆盖变化是气候因子与人类开发利用活动综合作用的结果[1,25],但由于篇幅限制,研究中未对降水量、气温等气候因素以及植树造林、退耕还林等人类活动因素导致的植被覆盖变化进行深入的定量分析,两种类型因子在不同的时间尺度和空间尺度上对国家重点生态功能区县域植被覆盖变化产生影响的定量研究还有待进一步加强.同时,由于研究区域范围相对较小(县域尺度),所采用的NDVI数据空间分辨率相对较低(250 m),可能会导致分析结果存在一定的不确定性与局限性,研究结果是否适用于其他类型的国家重点生态功能区有待进一步探讨.

4 结论与讨论

4.1 结论

4.2 讨论