红外热成像评估临时脊髓电刺激治疗带状疱疹后神经痛效果的临床价值

2021-06-09王晶晶马民玉

王晶晶 马民玉

郑州大学第一附属医院麻醉与围术期医学部疼痛科 郑州 450052

带状疱疹后神经痛(postherpetic neuralgia, PHN)是带状疱疹(herpes zoster,HZ)最常见的并发症,被定义为皮疹愈合后持续一个月及以上的疼痛[1]。我国HZ的患病率为7.7%,其中29.8%发展为PHN[2]。年龄是PHN的危险因素之一,60岁及以上的HZ患者65%发展为PHN[1],治疗的难度也随年龄的增长而增加。疼痛是一种多维感受,一般靠患者的主观描述。红外热成像是利用红外热像仪摄取人体发散的红外辐射能,动态观察温度的变化[3]。有研究发现,HZ患侧温度高于对侧,且两侧温差越大发展为PHN的可能性越大,但疼痛程度与温度之间无相关性[4]。

脊髓电刺激(spinal cord stimulation, SCS)用于治疗多种慢性疼痛性疾病,如腰椎术后疼痛综合征[5]、糖尿病周围神经病变[6]、PHN等。有文献表明,临时脊髓电刺激(temporary spinal cord stimulation, tSCS)用于PHN的疗效显著,优于常用的背根神经节脉冲射频术[7]。本文回顾性分析了红外热成像扫描观察PHN患者行tSCS治疗前后病变部位温度变化特点,以探讨tSCS治疗的局部效应,以及能否用红外热成像图温度特点来预测tSCS治疗PHN的效果。

1 材料与方法

1.1一般资料选取2018-12—2019-12于我科行tSCS治疗的36例PHN患者。男21例,女15例;年龄45~80岁。纳入标准:(1)明确诊断为PHN。(2)病程1~4个月 。(3)药物治疗效果不佳,入院时VAS评分>5分。(4)病变位于颈段、胸段和腰段。排除标准:(1)重要器官严重功能不全及凝血功能异常者。(2)脊柱严重畸形病变、穿刺部位感染,以及全身感染性疾病者。(3)有精神疾病无法配合者。(4)带状疱疹部位有其他病变影响温度对比者。本研究经院伦理委员会审批,患者均签署知情同意书。

1.2方法

1.2.1 红外热成像扫描 采用红外热成像仪(产品名称:ATIR型非制冷医用红外热像仪。产品型号:ATIR-M301重庆伟联科技有限公司)摄取患者全身的红外热成像图:检查室温度22℃~25℃,无空气对流,湿度50%~70%。患者24 h内未进食辛辣刺激食物,未进行任何物理治疗及剧烈运动,检查前2 h未洗澡。检查方法:患者进入检查室静息20 min。脱去全身衣物,再静息5 min,保证处于平静状态,切忌周围物体或手接触患区。术前及电刺激拔除当天行红外热成像扫描,记录患侧与健侧部位的平均温度,并计算其差值(治疗前温差记为ΔT0,电刺激拔除当天的温差记为ΔT1)。

1.2.2 VAS和睡眠质量评分 采用视觉模拟评分(VAS)评价患者的疼痛程度,用0~10分表示,0分为无痛,10分为剧痛。患者根据自身疼痛情况,选出相符的评分。VAS0、VAS1、VAS2、VAS3分别为患者术前1天(t0)、术后第3天(t1)、电刺激拔除当天(t2),及术后1个月(t3)的VAS评分。通过询问患者的睡眠情况评价睡眠质量评分:0分为极差,1分为差,2分为一般,3分为好,4分为非常好。分别记录t0、t1、t2、t3时间点患者的睡眠质量评分。

1.2.3 压力疼痛阈值(Pressure pain thresholds, PPTs)测定 分别于t0、t1、t2、t3使用DS2-200N数显推拉力计测量并记录患者疼痛皮肤区域的PPTs。

1.3脊髓电刺激植入术均在CT引导下行tSCS:平车将患者推入手术室,取俯卧位,连接心电监护仪。根据疼痛及疱疹部位确定受累神经节段。CT定位确定穿刺点,消毒、铺巾。局麻下由同一医生施术,经多次测试将刺激电极(美敦力3873型)放置到准确位置后,缝线固定。敷贴覆盖穿刺点并固定外部刺激器及导线,进行7~10 d的短时程电刺激治疗。见图1。

图1 脊髓电刺激电极置入成功

2 结果

2.1 PHN的患病部位及一般情况36例患者中位于颈段的5例,胸段23例,腰段8例。患者年龄(65.86±8.97)岁。均未出现电极脱出及脑脊液漏、感染等手术并发症。

2.2手术前后的VAS、睡眠质量评分及PPTs值与t0比较,t1、t2、 t3时间点的VAS评分均明显降低,睡眠质量评分和PPTs值均升高,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 治疗前后患者的VAS评分、睡眠质量评分及PPTs值比较

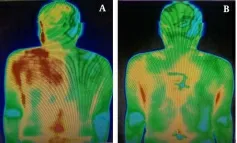

2.3红外热像图温度变化情况红外热像图显示术前患侧比健侧温度高(0.85±0.31)℃,电刺激拔除当天高(0.32±0.27)℃,差异有统计学意义(P<0.05)。见图2。

2.4红外热像图温度与VAS评分间的关系红外热像图显示,ΔT0与VAS2及VAS3呈正相关。见表2。

表2 患者红外热像图的健患侧温差ΔT与VAS评分之间的相关性

注:此图为左侧胸背部带状疱疹后神经痛患者。图A为tSCS治疗前,图B为tSCS治疗后

3 讨论

PHN是指HZ患者皮疹康复后出现的慢性疼痛,PHN患者通常会出现痛觉过敏,痛觉超敏、局部麻木,以及受影响皮肤区域的温度觉、触觉或振动觉异常,并且PHN的发展与急性期的疼痛程度、感染早期的免疫状态和年龄密切相关,老年患者的风险要高得多[8]。Truini等[9]的研究发现,PHN通常是由于病毒对包括A和C纤维在内的神经元的损害,导致伤害性感受器诱导的中枢敏化和去传入神经元的自发性放电。目前对于神经病理性疼痛尚缺较为客观的检查方法,多通过VAS评分,睡眠质量评分等间接反映患者的疼痛程度。王家双等[10]研究发现,大部分PHN患者的红外热像图显示患侧温度高于健侧,与本文结果相一致。Ko等[4]的研究发现,红外热成像对HZ发展为PHN有一定的预测作用,较高的健患侧温差是PHN的危险因素,但温度的变化与HZ或PHN的疼痛程度之间的关系仍不清楚。本研究发现PHN患者术前的健患侧温差与tSCS治疗后的VAS评分有一定相关性。

SCS目前已广泛用于多种神经病理性疼痛的治疗,并获较为满意的效果。然而SCS的作用机制尚不完全清楚,目前被大家认可的 “门控理论”认为,神经信号的传递受脊髓背角的调节,其中A-β纤维抑制由C纤维携带的疼痛信号的传递,这表明电刺激脊髓可以合理的调节疼痛[11]。有研究使用SCS治疗亚急性和慢性期的PHN,并用不同的方法检测SCS的效果,发现治疗后患者疼痛程度减轻,并明显缓解中枢敏化引起的痛觉过敏和痛觉超敏[8]。温度依赖性伤害感受器的过度兴奋是痛觉过敏的机制之一,这也在一定程度上解释了SCS治疗后PHN患者病变部位温度的变化。红外热成像检查是否有助于了解PHN的发病机制需要进一步研究。

本研究采用红外热成像检查结合VAS评分、睡眠质量评分和压力疼痛阈值评估tSCS治疗PHN患者的效果。结果发现,PHN患者经过tSCS治疗后,患者自诉疼痛减轻,且睡眠质量及压力疼痛阈值明显改善,从术后第3天开始VAS评分明显降低。红外热成像结果亦显示,治疗后病变部位的温度明显降低,健患侧的温差明显下降。VAS0与ΔT0以及VAS2与ΔT1之间无显著相关性,但ΔT0与VAS2以及VAS3有一定相关性,ΔT0值越大,VAS2和VAS3的值越大。表明术前红外热像图健患侧温差大小可用来预测tSCS治疗PHN患者的预后。术前健患侧温差越小,预后越好。

由于脊髓电刺激电极未纳入医保范围,价格较高,行tSCS治疗的患者有限,样本量较少。今后需要更大样本量研究,以获得更确切的结果,并可以加入病程较长的PHN患者,同时延长随访时间。